新入社員への教育や業務の引き継ぎには、マニュアルが必須です。そこで、ExcelなどのMicrosoft365(旧office365)ツールを使ってマニュアルを作る方法もありますが、更新や保管に手間がかかるため、近年ではITツールを活用する企業が増えています。

しかし、ツールにはさまざまな種類があるので「どれが自社に最適か分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、おすすめの社内マニュアル作成ツール8選やツールの選び方を中心にご紹介します。

- 社内マニュアルを作成できるツールを探しているが、どれが良いか分からない

- マニュアル作成ツールを選ぶうえで、押さえるべきポイントを知りたい

- メンバーが簡単に操作できるマニュアル作成ツールを使いたい

という方はこの記事を参考にすると、自社に最適なマニュアル作成ツールが分かり、マニュアルの作成・管理にかかる手間を省けるようになります。

目次

マニュアル作成ツールとは

マニュアル作成ツールは、マニュアルの作成・管理を電子化するためのツールです。

たとえば、紙でマニュアルを作成すると、印刷コストがかかったり、メンバーへスムーズに共有できなかったりして不便です。また、管理も属人化しやすく「マニュアルがどこにあるか分からない」という事態が起こりかねません。

しかし、マニュアル作成ツールを活用すれば、印刷コストが一切かからないうえに、管理場所が一元化されるので必要なマニュアルを見つけやすくなります。このように、作成者・利用者双方の負担を軽減するのがマニュアル作成ツールです。

マニュアル作成ツールの種類

マニュアル作成ツールには3種類あり、それぞれの特徴は以下の通りです。

- Q&A式のマニュアル作成ツール

- テキスト式のマニュアル作成ツール

- 動画式のマニュアル作成ツール

投稿された質問に回答する形でノウハウを蓄積するツールです。質問をもとにマニュアルを作れるので、実務に有益な情報が集まりやすくなります。

文章で手順が記載されているツールです。文字を打ち込むだけで完成するため作成に手間がかかりません。

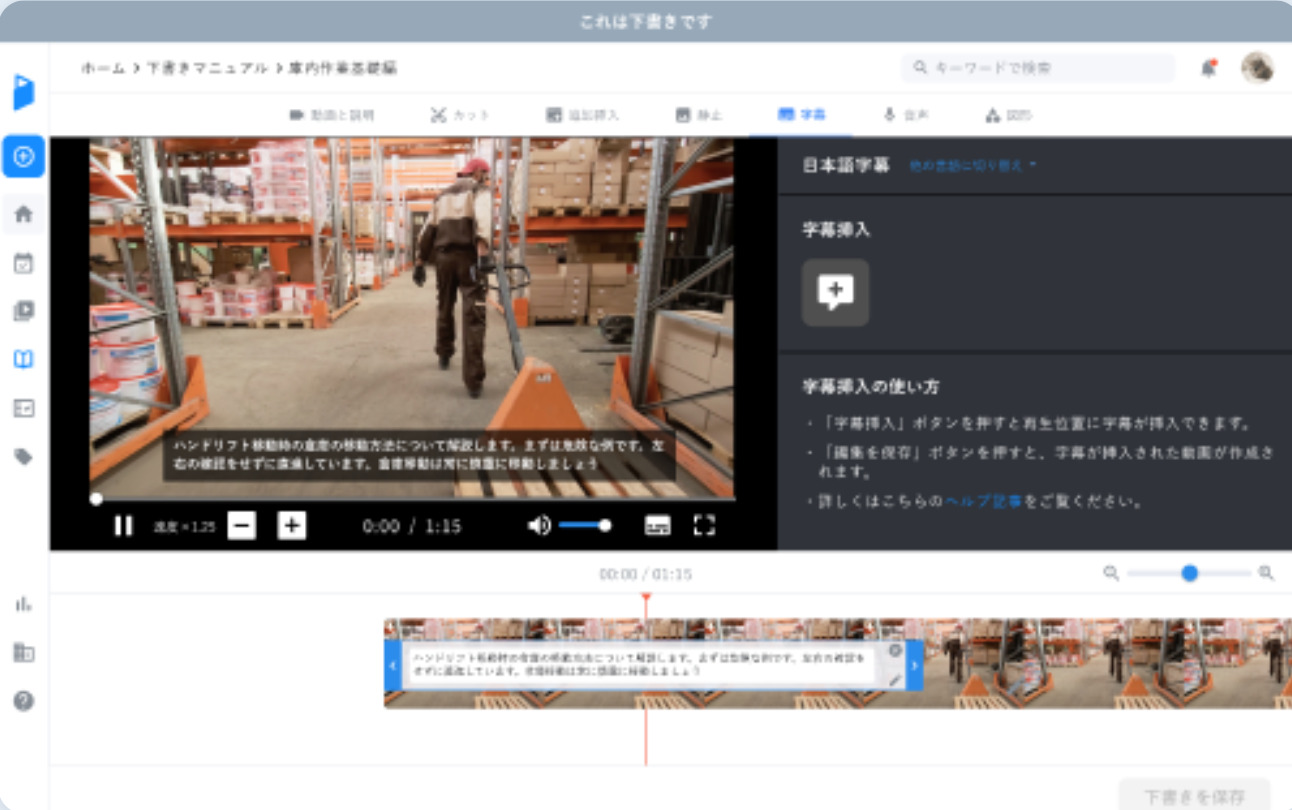

映像で手順を説明するツールです。視覚的に学べるので、利用者にとっては作業のイメージがしやすいメリットがあります。

このように、マニュアル作成ツールにはそれぞれに特徴があります。ただし、ツールの種類が業務とかみ合わなければ、かえって従業員の負担が大きくなってしまう点に注意しなければなりません。

たとえば、「マニュアルを残すだけでなく、内容の不明点をすぐに解消したい」という方は、「ナレカン」のようなQ&A式のマニュアル作成ツールを導入しましょう。

【目的別】作成すべきマニュアルの選び方

マニュアルは、目的に合わせて作成すべき種別が異なります。以下の表を参考に、業務に必要なマニュアルと作成に適したツールを選びましょう。

| <マニュアルの種類> | <内容> | <適したツール> | <注目ポイント> |

|---|---|---|---|

|

業務マニュアル

(手順書) |

業務全般の手順や方法をまとめたマニュアルです。 |

Q&A式

テキスト式

動画式 |

テンプレート化して誰でも簡単に作成できるタイプがおすすめです。 |

|

作業標準書 |

「商品を梱包する」「食材を切る」など業務マニュアルより細かい業務範囲で、誰もが同じ動きをできるように手順をまとめたものを指します。 |

テキスト式

動画式 |

操作するだけで自動的に必要な画面や動作説明文を取得してくれるタイプがおすすめです。 |

|

新入社員マニュアル |

新入社員が一通りの業務を覚えるためのマニュアルです。 |

Q&A式

テキスト式

動画式 |

技術がなくとも直観的に動画作成をすることができ、音声認識して字幕や翻訳をしてくれるタイプがおすすめです。 |

|

製品マニュアル |

製品の特長や仕様をまとめた資料です。営業先で自社の商品を説明するときなどに使います。 |

Q&A式

テキスト式 |

検索機能があり、各製品の中の知りたい情報を即座に検索できるタイプがおすすめです。 |

|

接客マニュアル |

接客の流れや、効果的なセールストークなどのノウハウをまとめたマニュアルを指します。 |

Q&A式

動画式 |

手軽に共有ができ、操作性に特化したタイプがおすすめです。 |

このように、マニュアル自体にも多数の種類があるので、使う場面や目的に応じて適切な形式でマニュアルを残すことが重要です。

マニュアル作成ツールを利用する3つのメリットとは

ここでは、マニュアル作成ツールを使うメリットを3つご紹介します。社内全体にツールを浸透させるためにも、以下のメリットを把握・共有しましょう。

(1)マニュアルの品質が良くなる

1つ目のメリットは、マニュアルの品質向上につなげられる点です。

マニュアルの内容や手順が分かりづらければ、認識にズレが生じてしまいます。また、マニュアルの形式が作成者ごとに違うと、読み手のストレスになりやすく「マニュアルが読まれない」という事態になりかねません。

そこで、マニュアル作成ツールを活用すれば、テンプレートや基本フォーマットを利用した均一的なマニュアルを作成できるようになります。その結果、作成者ごとに内容や手順のばらつきが出る心配もなくなるのです。

(2)情報共有が活性化する

2つ目に、情報共有の活性化もメリットです。

マニュアルは作成して終わりではなく、業務の変化に応じて改訂する必要があります。そこで、紙のマニュアルを使っていると、改訂のたびに各々のファイルを手作業で更新しなければならず、修正を重ねると見づらくなるのです。

しかし、マニュアル作成ツールを利用すればクラウド上のデータを一括で修正できるうえ、追加内容も自動更新されます。そのため、紙よりも情報共有が簡単になるのです。

(3)作成にかかる手間を削減できる

3つ目のメリットとして、作成にかかる手間の削減にも役立ちます。

マニュアル作成ツールには、テンプレート機能や基本フォーマットが備わっているので、新規作成のたびに一からつくる必要がありません。とくに、画面キャプチャ(スクリーンショット)ができるツールであれば、画像を使ったマニュアルが簡単につくれます。

このように、マニュアル作成における手間を最小限に抑えることで、ほかの業務へあてる労力も多く確保できるのです。

マニュアル作成ツールの5つの比較ポイント

ここでは、マニュアル作成ツールの比較ポイントを5つご紹介します。「ツールを導入したが効果を得られなかった」というケースを避けるためにも、以下のポイントを意識してツールを選びましょう。

(1)簡単に使えるか

はじめに、簡単に使えるツールであるかチェックしましょう。

多機能なツールはITに詳しくない従業員が使いこなせず、最終的に放置される可能性があります。したがって、直感的に操作できるシンプルなツールであるかは重要です。

また、「思っていた使い勝手と違った」といったミスマッチを防ぐために、無料トライアルで実際に運用してみるのもおすすめです。このように、事前に使用感を確かめて、現場の社員が使いやすいツールを選びましょう。

(2)用途に合っているか

次に、使用用途に合っているかも判断しましょう。

たとえば、テキストだけでは作業をイメージしづらい職種であれば、画像や動画も添付できるツールが必要です。また、営業部門や現場作業が多い仕事であれば、パソコンだけでなくスマホからも簡単に使えるツールが最適だと言えます。

このように、「誰が、どのような場面で使うのか」をあらかじめ確認することで、用途にあったツールを選べるのです。

(3)マニュアルを確認しやすいか

次に、「マニュアルを確認しやすいか」も、ツールを選ぶうえで重要なポイントです。

マニュアル作成ツールは、パソコンやスマホなどの端末から確認できますが、インターネット環境のない場所では、マニュアルが表示されない場合もあります。そのため、ネット環境が不安定な場合でも、マニュアルを確認できるツールを選びましょう。

また、マニュアルの内容を読むために、わざわざダウンロードしなければならないのは不便です。したがって、マニュアルを「プレビュー状態」でも見られる点も大切なのです。

このように、マニュアルの内容を簡単に確認できて、任意のタイミングで出力できる機能があるかを事前に確認しましょう。

(4)テンプレート機能があるか

次に、テンプレート機能があるかも確かめましょう。

テンプレート機能があれば、必要な情報を打ち込むだけでマニュアルが完成するため、従業員の負担を軽減できます。また、項目の抜け漏れも防げるので、不備のないマニュアルを作れるのです。

したがって、テンプレート機能が付いたマニュアル作成ツールを選択しましょう。たとえば、自社にあったテンプレートを作成しつつ、すぐに呼び出せる「ナレカン」であれば、短時間でマニュアルを作成できます。

(5)サポートは充実しているか

最後に、導入前や導入後のサポート体制も、ツールを選ぶうえで重要です。

とくに、ITに不慣れな職場では、ツールのサポート体制が不十分な場合、導入後の不明点の解決に時間がかかる恐れがあります。その結果、業務の停滞を招きかねません。

このような非効率な事態を防ぐためにも「導入前に使い方のレクチャーを受けられる」「問い合わせから1営業日以内に返信がある」など、サポートが迅速かつ充実しているツールを選びましょう。

無料あり|Q&A形式の社内マニュアル作成ツール2選

以下では、Q&A形式の社内マニュアル作成ツールを2選ご紹介します。

マニュアル作成ツールを使えば、紙の印刷コストや共有する手間など、あらゆる負担が軽減されます。また、Q&A形式のツールであれば、マニュアルに不明点があっても、担当者へすぐに質問できるのです。

ただし、多機能で操作が難しいツールは社員が使いこなせず、業務に関する疑問点を確認できなくなってしまうので「誰でも簡単に使えるシンプルなQ&Aツール」でなければなりません。

したがって、マニュアル作成には、必要な機能に過不足がなく備わっていて、社内マニュアルを通じたQ&Aもできるツール「ナレカン」が最適です。

ナレカンは「記事」でテキストや画像をストックできるため、誰でも簡単にマニュアルを作成できます。また、記事に紐づく「コメント」を使えば、マニュアルの疑問点を解消したり、メンバーと円滑なやりとりをしたりすることも簡単です。

作業手順やマニュアルに関する質問をまとめられるツール「ナレカン」

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「業務マニュアル」 「製品マニュアル」「新入社員マニュアル」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」で、業務や研修に使うマニュアルを直感的に作れます。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「業務マニュアル」 「製品マニュアル」「新入社員マニュアル」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

マニュアルを通したチャットができるツール「Qast」

<Qastの特徴>

- 用途に合わせて使い分けできる

- 表作成機能がついている

- 無料でも利用できる

社内の疑問は「Q&A」として、自ら発信するナレッジは 「wiki」として蓄積できます。なお、Q&Aは匿名で質問や回答ができます。

記事内で表を作成できる機能が備わっているので、何かを比較するときやチェックリストとしても使えます。

機能は制限されていますが、無期限に無料で使用できるプランがあります。Qast導入を検討する場合は、少人数で無料プランを使い操作感を試してみましょう。

<Qastの機能・使用感>

- チャットツール感覚での情報共有

- こましりbox機能

Qastでは、各カテゴリの「メモ」を残して投稿し、メンバーとチャットツール感覚で情報共有できます。何回も同じ質問をして答える手間を省くのに効果的です。

有益な記事を作成するにあたり、どのような困りごとがあるのかを事前に収集する機能です。Qastには、このような質問や投稿を促す機能が多数ありますが、機能が細分化されているのでかえって使いづらく感じる場合もあります。

<Qastの注意点>

- セキュリティ重視の企業は上位プランの契約が必要

- 質問内容が重複するケースもある

IPアドレス制限やアクセスログなどのセキュリティ対策をする場合、上位プランに登録しなければなりません。

利用しているユーザーからは「質問者が事前にナレッジを確認してくれればよいが、確認せずに同じ質問をしてくることがある」という声があります。(引用:ITreview)

<Qastの料金>

- 料金の詳細ついては、問い合わせが必要です。

無料あり|テキスト形式の社内マニュアル作成ツール3選

以下では、テキスト形式の社内マニュアル作成ツールを3つご紹介します。文章メインでマニュアルをまとめたい方は必見です。

ノート形式のシンプルで簡単なマニュアル作成ツール「Stock」

社内マニュアルをテキストでまとめると、あとから内容を修正しやすい点がメリットです。しかし、テキストしか載せられないツールだとかえって説明が分かりにくくなるので、画像や動画添付にも対応したツールを選びましょう。

また、ファイルを添付しても重くならないツールだと、サクサク使えてストレスがありません。したがって、テキスト形式のマニュアル作成ツールを選ぶなら、「Stock」の利用が適しています。

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

<i-Share DXの特徴>

- カテゴリごとに管理できる

- コメント機能がついている

- 30日間無料プラン

i-ShareDXで作成した文書は、2階層に分けて見やすく管理できます。

作成した文書には「承認者」がコメントを残すことができるので、編集者に指示や修正依頼を送れます。

30日間無料トライアルが可能です。機能制限もないため、利用目的に適しているかを無料で詳細に判断できます。

<i-Share DXの機能・使用感>

- テンプレートを作成できる

- 時間や場所を問わず閲覧できる

テンプレートを設定できるので、社内の誰でも同じ書き方でマニュアルを作成できます。また、デザインやレイアウトも統一されるため、見やすい状態でマニュアルをまとめられます。

i-Share DXのマニュアルは、PCはもちろん、スマホやタブレットなどあらゆる端末に対応しているため、時間や場所を問わずに見られます。

<i-Share DXの注意点>

- 過去に作成した文書の登録ができない場合もある

- 動画や画像メインのマニュアル作りには不向き

過去に作成した文章はインポートできる場合とできない場合があるので、確認が必要です。

i-Share DXは基本的にテキスト形式のマニュアル作成に特化しています。そのため、動画や画像メインのマニュアルを作るには機能が不足する場合もあります。

<i-Share DXの料金>

- 料金の詳細ついては、問い合わせが必要です。

個人用・共有用に分けてマニュアルを作成できるツール「Kibela」

<Kibelaの特徴>

- リアルタイムで共同編集できる

- さまざまな用途で使える

- 無料でも利用することができる

リアルタイムで共同編集できるので、ボリューミーなマニュアルを分担して作成するのに便利です。

ひとつのツールで、議事録や日報、社内ブログなどさまざまな用途で活用できます。

「1ユーザーにつき毎月1GBまで」や「ユーザー数が5名まで」といった利用制限があるが無期限に利用できる「コミュニティープラン」があります。

<Kibelaの機能・使用感>

- 検索機能が充実している

- フォルダに分類することができる

検索窓にカーソルを合わせると「最近の検索条件」が自動的に表示されるので、定期的な検索をストレスなくおこなえます。また、検索結果は「フォルダ」と「記事とコメント」に分けて表示されるため、必要な記事を探しやすいです。

画面左上「フォルダ」の「新しいフォルダを作成する」をクリックするだけでフォルダを作れます。「どこに何の記事があるのか」を把握しやすいです。

<Kibelaの注意点>

- ITが苦手な人には操作が難しい傾向にある

- 記入方式が複雑

Markdown、リッチテキストエディタ、PlantUMLで作成するので、ITが苦手な人は使いこなせない可能性があります。

利用しているユーザーからは「HTML・Markdown形式のサンプルが一覧で見られるページへのリンクが、投稿内容に貼ってあると便利だと思います」という声があり、HTMLやMarkdown形式での記載の難しさが伺えます。(参考:ITreview)

<Kibelaの料金>

参考:Kibelaの料金ページ

- コミュニティープラン:0円

- スタンダードプラン:550円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン:1,650円/ユーザー/月

無料あり|動画形式の社内マニュアル作成ツール3選

以下では、動画形式の社内マニュアル作成ツールを3つご紹介します。とくに、オンライン研修で使えるツールを探している方におすすめです。

豊富な機能を備えたマニュアル作成ツール「Dojoウェブマニュアル」

<Dojoウェブマニュアルの特徴>

- モニタリング機能が搭載されている

- 機能が充実している

- 無料でも使いやすい

マニュアルに対する「イイネ」や閲覧者数をカウントできるので、マニュアルの利用度や貢献度が一目で分かります。

動画編集機能(画像トリミングや図形の追加など)や自動翻訳機機能など、さまざまな便利機能がついています。

「Dojoウェブマニュアルフリー」プランでは、無期間で、100MBまでマニュアルデータを格納できます。(最新スマホ撮影の画像30枚、動画1本(30秒)程度が目安)

<Dojoウェブマニュアルの機能・使用感>

- スマートフォン版アプリがある

- AIによるチェックが受けられる

スマホ版アプリがあるので、現場で業務をしながらマニュアルを作成・確認できます。スマホで撮った写真をそのまま添付できる点も便利です。

ChatGPTが備わっており、マニュアルに対してアドバイスが受けられます。マニュアルの品質が気になる方におすすめの機能です。

<Dojoウェブマニュアルの注意点>

- 年間契約が必須になる

- 直感的な操作がしづらい

年間契約が必須なので、使用人数によっては予算オーバーとなる可能性があります。

利用しているユーザーからは「もっと直感的な操作のしやすさに磨きをかけてもらえるとDojoを利用するためのマニュアルをDojoでつくる、といった作業が不要になると思います。」という声があります。(引用:ITreview)

<Dojoウェブマニュアルの料金>

- 5人まで:0円(3か月)

- 250人まで:41,250円/月

- 500人まで:77,000円/月

- 1,000人まで:143,000円/月

- 2,000人まで:264,000円/月

- 3,000人まで:363,000円/月

- 4,000人まで:440,000円/月

- 5,000人まで:495,000円/月

業務マニュアルをスムーズに共有できるツール「Teachme Biz」

<Teachme Bizの特徴>

- 1つの動画から画像を切り抜ける

- 翻訳機能が充実している

- 14日間無料で利用できる

1つの動画から、使いたいシーンを画像として切り抜くことができるので、写真を撮るために作業を停止する煩わしさがありません。

辞書機能が搭載されているため、誤翻訳されやすい固有名詞も適切に表現できます。

無期限の無料プランはないものの、14日間無料で「ベーシック」と同じ機能を利用することができます。

<Teachme Bizの機能・使用感>

- マニュアルをタスクとして配信する機能がある

- 画像・動画を使ったマニュアル作成に強みがある

「タスク名」「期限」「マニュアル」を入力して「タスク作成」をすると、設定先の従業員に通知がいきます。その結果、たとえば従業員がマニュアルを見たかをすぐに確認できるため、進捗管理がをしやすくなるのです。

複数枚の画像を貼って手順を明確に示したり、動画で業務の流れを説明したりするマニュアルを簡単に作れます。ただし、動画撮影と編集の基本的な知識がないと運用が難しい点に注意が必要です。

<Teachme Bizの注意点>

- 効果的な運用をするまでに時間がかかる

- 手順ごとの字数制限がある

導入までのステップが多く「とりあえずマニュアルを作成したい」という企業には不向きな傾向にあります。

利用しているユーザーからは「ステップごとの文字数の上限が少ない。もう少し文字数を増やしてほしい。」という声があります。(参考:ITreview)

<Teachme Bizの料金>

- スタータープラン:59,800円/月

- ベーシックプラン:119,800円/月

- エンタープライズプラン:319,800円/月

スマホで簡単に動画マニュアルを作成できるツール「tebiki」

<tebikiの特徴>

- 自動字幕・多言語に対応している

- 教育効果や習熟度が把握できる

動画内の音声を自動で字幕に変換する機能があり、100以上の言語に対応しているためボタン1つで翻訳が完了します。

「誰が、いつ、どのくらいマニュアルを見たのか」が一目で把握できるので、理解度テストや教育の効果検証にも貢献します。

<tebikiの機能・使用感>

- 画面録画機能がある

- 動画編集機能が優れている

画面録画にも対応しているので、現場の作業だけでなく事務作業のマニュアル化にも役立ちます。さらに、マウスポインタの動きも動画に反映できるため、PCで操作手順を説明するときも簡単です。

動画編集に関する知識がなくても、直感的に自動生成文字を「挿入」したり、動画と動画を「つなぎ合わせ」したりできます。

<tebikiの注意点>

- 文字ベースのマニュアルはつくれない

- 無料プランやトライアル期間が公開されていない

- 動画のダウンロードはできない

動画マニュアル作成に特化したツールのため、文字をベースとしたマニュアルを作成したい方には不向きな可能性があります。

無料プランやトライアル期間等は公式で公表されていないので、気になる方は個別で問い合わせが必要です。

利用しているユーザーからは「作成・公開した動画のダウンロードができると助かります。」という声があります。(参考:ITreview)

<tebikiの料金>

- 料金の詳細ついては、問い合わせが必要です。

【比較表】社内のマニュアル作成におすすめのツール一覧

以下は、紹介したツールの比較表です。ツールによって特徴が異なるので、比較検討して自社にあったツールを見つけましょう。(各表は左右にスクロール可)

| ナレカン【一番おすすめ】 | Qast | |

|---|---|---|

| 特徴 |

作業手順やマニュアルに関する質問をまとめられるツール |

マニュアルを通したチャットができるツール |

| 注意点 |

手書きメモは残せない |

セキュリティ重視の企業は上位プランの契約が必要 |

| 動画・画像の添付 |

【〇】 |

【〇】 |

| テンプレート機能 |

【〇】 |

【〇】 |

| 料金 |

・無料プランなし

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・要問い合わせ |

| 公式サイト |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Qast」の詳細はこちら |

| Stock【おすすめ】 | i-Share DX | Kibela | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |

ノート形式のシンプルで簡単なマニュアル作成ツール |

クオリティの高い手順書を作成できるツール |

個人用・共有用に分けてマニュアルを作成できるツール |

| 注意点 |

機能がシンプルなので、マークダウンを使った記載には対応していない |

過去に作成した文書をインポートできない場合もある |

Markdown形式など記入方式が複雑 |

| 動画・画像の添付 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| テンプレート機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 料金 |

・無料

・有料プランでも500円~/ユーザー/月 |

・要問い合わせ |

・無料プランあり

・有料プランは550円~/ユーザー/月 |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「i-Share DX」の詳細はこちら |

「Kibela」の詳細はこちら |

| Dojoウェブマニュアル | Teachme Biz | tebiki | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |

豊富な機能を備えたマニュアル作成ツール |

業務マニュアルをスムーズに共有できるツール |

スマホで簡単に動画マニュアルを作成できるツール |

| 注意点 |

有料プランは年間契約が必須 |

運用開始までに時間がかかる |

文字ベースのマニュアルはつくれない |

| 動画・画像の添付 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| テンプレート機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

| 料金 |

・無料プランあり

・有料プランは41,250円~/月 |

・無料プランなし

・有料プランは59,800円~/月 |

・要問い合わせ |

| 公式サイト |

「Dojoウェブマニュアル」の詳細はこちら |

「Teachme Biz」の詳細はこちら |

「tebiki」の詳細はこちら |

おすすめの社内マニュアル作成ツールまとめ

これまで、おすすめの社内マニュアル作成ツール8選や、ツールの比較ポイントを中心にご紹介しました。

マニュアル作成ツールがあれば、マニュアルを一から作成したり、メンバーに共有したりする手間が解消します。さらに、時間や場所にとらわれずに使えるツールであれば、外出先でもマニュアルを確認できるのです。

ただし、多機能なツールではITに慣れていない従業員が使いこなせず、運用が続かない恐れもあります。したがって、ツールを選ぶときは「ITに詳しくない社員でも、マニュアルを簡単に作成・管理できるか」を必ず考慮しましょう。

結論、自社のマニュアルの記録に使うべきツールは、メールを使える方ならば、すぐに使える程シンプルな「ナレカン」一択です。

ぜひ「ナレカン」を導入して、社内マニュアルの作成から管理にかかる負担を解消しましょう。