業務の経過や結果を円滑に共有するには、報告書で分かりやすく伝えなければなりません。また、トラブルや作業ミスが発生したときも、上司に伝えたり相手に謝罪したりするために報告書づくりが必須です。

しかし、「分かりやすい報告書が書けない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、報告書の目的や書き方、種類別のテンプレートを紹介します。

- 上司に刺さる報告書を作成したい

- あらゆるシーンに備えて、報告書のテンプレートを用意しておきたい

- 報告書の作成・管理・提出を一元化できるツールがあれば使いたい

という方はこの記事を参考にすると、伝わりやすい報告書を簡単に作成する方法が分かります。

目次

報告書を書く目的とは

報告書とは、業務で起きた事柄について書面(テキスト)で報告する資料を指します。

報告書を書く目的は、「担当者の経験」や「見聞きした情報」を適切に共有して、以降の営業活動に活かすことです。さらに、報告書には担当者の成果や仕事量が記載されているので、人事評価に利用することも可能です。

このように、報告書は第三者に向けて書かれるので、作成者は内容や意図が相手に伝わるように分かりやすくまとめなければなりません。また、円滑に情報を共有したりトラブルへ迅速に対処したりするために、スピーディに作成する必要もあります。

報告書とレポートの書き方の違い

報告書に似たものとして「レポート」がありますが、報告書とレポートには明確な違いがあります。

報告書には「客観的な事実」を中心に載せる一方、レポートには「客観的な事実に加えて主観的な意見」を載せることが求められます。

実際に起こったことを適切に伝えるために、報告書とレポートは「主観的な視点の有無」で差別化しなければなりません。

分かりやすい報告書を書くポイントや注意点

ここでは、報告書を上手く書くポイントや注意点を紹介します。文面を見ただけで内容が伝わる報告書を作成するには、以下の8つのポイントに気を付けましょう。

(1)作成する目的を意識する

報告書を作成する場合、最終的には「そこからどのような行動をとるべきか」まで報告することが求められるので、まずは「作成する目的」を明確にしましょう。

たとえば、「出張報告書」の場合、出張先での有益な情報や営業実績を報告し、営業スクリプトに反映させることなどが目的として挙げられます。また、「市場調査報告書」では、具体的な数値を照らし合わせて、今後の事業の方針を決定することが目的だと言えます。

以上のように、「どのような目的があり、報告書を作成するのか」を確認し、適切なまとめ方を心がけましょう。

(2)結論・要旨を明確にする

報告書を作成するときは、結論・要旨を明確にする点に注意が必要です。

たとえば、実践的な方法として、「PREP法」が挙げられます。「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」「Point(結論)」の順番の書き方です。最初に結論を置いて、理由や具体例で補強したうえで、最後にも結論を述べます。

結論や要旨をはじめに記載することで、読み手は結論を知ったうえでその根拠を読み進められます。そのため、最初に結論を明確にした報告書は、相手に伝わりやすいのです。

(3)項目を過不足なく埋める

最後に、報告書の項目を過不足なく埋めましょう。以下は、一般的な報告書に共通する項目の一覧表です。

| <報告書の項目> | <項目の内容> |

|---|---|

|

提出日 |

報告書を提出する日付を載せます。類似の報告書と区別するために、西暦(和暦)も載せましょう。 |

|

宛名 |

報告書を提出する相手の氏名と役職を載せます。 |

|

差出人 |

誰が提出したのかを明らかにするために、差出人の氏名と所属を載せます。 |

|

タイトル |

報告書の内容をイメージしやすいタイトルを付けます。 |

|

要旨 |

報告書全体を通して伝えたいことの概要を載せます。 |

|

詳細内容 |

補足説明や経緯など、相手に伝えるべき内容を載せます。 |

|

補足等 |

追加で伝える事項や添付資料があれば載せます。 |

以上の項目は原則として載せたうえで、必要に応じて項目を追加しましょう。

また、「ナレカン」のようにテンプレート機能が備わっている報告書作成ツールを導入すると、あらかじめ登録しておいたフォーマットをわずかな操作で呼び起こすことができるので、必要な項目を埋めるだけで報告書を作成できます。

(4)正確な情報を書く

報告書を書くときは、正確な情報を書きましょう。

報告書に記載する数値や名前が正しくない場合、社内間だけでなく、顧客や取引先とのトラブルにも発展する可能性があります。

そのため、「名前が正確であるか」「数値・単位が間違っていないか」といった点に注意して、正確な情報を記入することが重要です。

(5)5W1Hを意識する

報告書を書くときは5W1Hを意識しましょう。

5W1Hとは、「When(いつ),Where(どこで),Who(誰が),What(何を),Why(なぜ),How(どのように)」の頭文字をとったものです。5W1Hに沿って報告書を作成することで、情報の過不足がなくなり意図が正しく伝わります。

このように、必要な情報を文面で伝えることが求められる報告書では、5W1Hの明示が必須です。

(6)表現を整える

報告書を作成する際は、全体の表現を整えましょう。

文章に誤字・脱字がないことを確認するのはもちろん「助詞の重複」や「ですます調・である調の混合」はよく見られるミスなので注意が必要です。

また、社外向けの報告書では「儀礼に反していないか」「相手を尊重した表現になっているか」を入念に確認しなければなりません。不適切な表現で心証を損ねないように注意しましょう。

(7)報告先ごとに書き方を変える

報告書を提出する相手によって書き方を変えましょう。

- 役員に提出する報告書

- 上司に提出する報告書

- 顧客に提出する報告書

役員のなかには、多忙なスケジュールによって確認に多くの時間を割けないという方もいるため、要点を端的にまとめる必要があります。また、現場の専門用語は極力控え、所見を必ず添えるなどの工夫をしましょう。

現場のことを隅々まで把握している上司には、可能な限り詳細な報告書を提出します。報告書をもとに意思決定をするため、A4用紙2〜3枚の情報量が適切です。

顧客に提出する報告書は、1枚目に要旨、2〜3枚目に詳細を書きます。また、「事実誤認がないか」「礼儀を欠いていないか」を欠かさずにチェックしましょう。

以上のように「誰へ報告するのか」を明らかにすることで、適切な報告書の書き方が分かるのです。

(8)グラフや表を活用する

見やすい報告書の作成には、グラフや表を活用するのがポイントです。

数値を含む情報は、テキストだけだと見づらく、相手に伝わりにくくなってしまう可能性があります。一方、グラフや表では、視覚的に数値を把握できます。

したがって、分かりやすい報告書を作成するには、テキストだけだと分かりづらい情報をグラフや表にもまとめて、視覚的に把握できるように心がけましょう。

<構成>見やすい報告書の構成

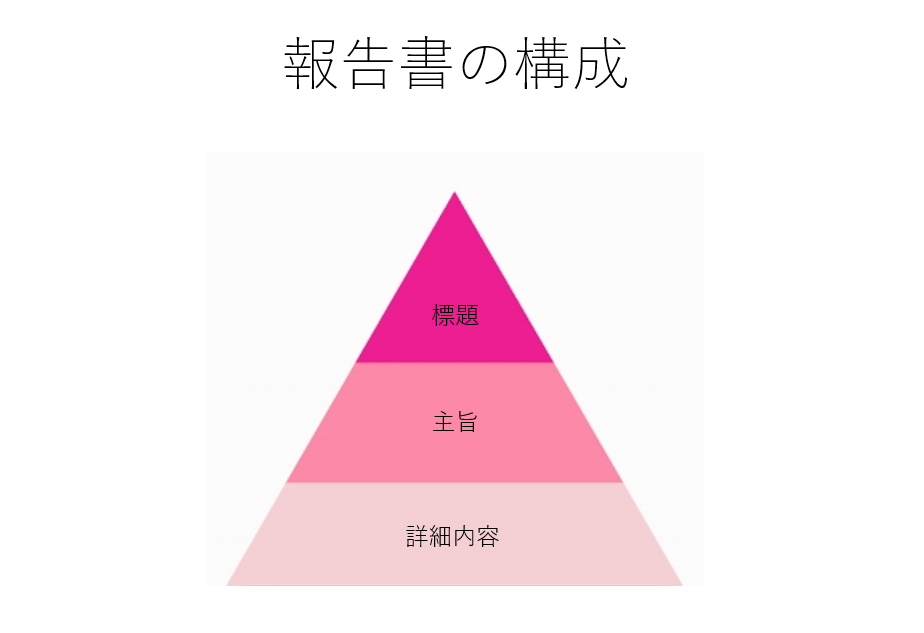

報告書は、下図のように「標題」「主旨」「詳細内容」の3層で構成されています。

「標題」では、報告の概要を端的に示します。「主旨」では、報告書の中身についてまとめ、「詳細内容」でより具体的な事柄や事例を記述します。詳細内容は、見出しと小見出しからなる説明文で詳述するのが一般的です。

上図のピラミッド型の、下に行くにしたがって説明が詳細になり、反対に上に行くにしたがって内容が要約されているのが理想的です。

<例文>業務報告書の書き方

ここでは、3種類の業務報告書の書き方を例文で紹介します。以下を参考にして、実際に書くときのイメージを掴みましょう。

業務報告書の例文

1つ目は、一般的な業務報告書の例文です。

業務報告書は業務内容を記すものなので、項目ごとに正確に内容を記す必要があります。他の部署の方でも伝わりやすいように、専門用語を使わずに説明するのがポイントです。

業務報告書

作成日:2024年4月10日

差出人:開発部 鈴木 一郎

宛名:総務部 佐藤 花子様

日時:2024年4月7日~4月9日

場所:東京都〇〇区××支店

業務内容

- 商品Aのパッケージ変更

- 商品Bの広告分析

- 商品Cの開発

消費者分析をもとに、商品Aの既存パッケージを変更することになりました。

商品Bの広告の効果測定を実施しました。

消費者のニーズを分析した結果、商品Cの開発を決定しました。

分析結果等の資料を以下に添付しますので、お手すきの際にご確認よろしくお願いします。

研修受講報告書の例文

2つ目は、研修受講報告書の例文です。

研修受講報告書には、研修で学んだことや課題と改善策を書きます。課題と改善策では、すぐに実践できるような内容を書くのがポイントです。

研修受講報告書

作成日:2024年4月10日

差出人:営業部 鈴木 一郎

宛名:営業部 佐藤 花子様

日時:2024年4月7日~4月9日

場所:東京都〇〇区××支店

研修のテーマ:ビジネスマナーについて

研修内容

- 電話応対の基本

- 文書作成のマナー

電話の受け方・電話のかけ方・敬語の使い方・伝言メモの作成方法

社内文書作成ツールの基本操作

所見

- 電話応対

電話応対は、今後も頻繁に行う業務なので、研修で学んだポイントを押さえて活かしていきたいと考えています。文書作成だけでなく、社内情報共有に関しても同じツールを使っているので、早く使いこなせるように業務で積極的に触っていきます。

課題と改善策

- 敬語の使い方

「分かりました」ではなく、「かしこまりました」と言えるようにすることが課題だと考えています。改善策としては、常日頃から心掛け、できていないときは先輩社員の高橋さんからすぐにご指摘いただく体制を整えます。

商談・打ち合わせ報告書の例文

3つ目は、商談・打ち合わせ報告書の例文です。

商談・打ち合わせの目的や決定事項を簡潔に書いたうえで、経緯/詳細を時系列順に書き並べるのがポイントです。

商談・打ち合わせ報告書

作成日:2024年4月10日

出席者:開発部 鈴木 一郎・〇〇株式会社 営業部 山田 太郎

宛名:営業部 佐藤 花子様

日時:2024年4月9日

場所:東京都〇〇区××支店

目的

- 取引先商品Aのパッケージ変更について、詳細を確認する

商品Aについて、既存パッケージから変更の申し出があったので、山田様から詳細を説明いただく。

決定事項

- 取引先商品Aのパッケージは2024年6月より変更となる

2024年4月16日までに、新しいパッケージの提案書を山田様から頂くことになりました。

経緯/詳細

- 取引先α社全体のブランドイメージ刷新にともない、パッケージが変更される。

- さらに、環境問題への取り組みとしてリサイクル素材を使ったパッケージに変更する意図もある。

- 変更は、2024年6月1日製造分より順次。

- 本社での対応としては、提案書をいただいたあと、店内POPと宣伝物の画像差し替えをおこなう。

報告書を書くときの注意点

ここでは、報告書を書くときの注意点について、紙とExcelに分けて紹介します。以下を参考にして、効果的な報告書を作成しましょう。

デメリット1|紙の報告書

紙の報告書のデメリットは「共有に時間がかかる」「紛失の恐れがある」ことです。

紙の報告書を手渡しで渡す方法では、タイミングが合わなければ伝達が遅くなってしまいます。また、FAXで送るなどの方法でも、送信コストがかかるほか、届いたかどうかの確認を別途する必要があるのです。

また、紙の報告書は適切な場所に保管しないと、雑多なデスクの上で紛失してしまいます。仮に決まったファイルや棚で管理していても、量が増えればあとから探すのも大変になるのです。

したがって、紙べースでの報告書の提出をしている企業は、早急に共有方法を見直し、共有が簡単なデジタルの報告書に切り替えましょう。

デメリット2|Excelの報告書

次に、Excelの報告書のデメリットは「共有に手間がかかる」「スマホから閲覧・編集しづらい」ことです。

Excelで作成した報告書は、共有にメールやチャットツールを使います。メールを開き、煩雑なフォルダからファイルを選択し送るのは手間がかかり、チャットツールには「他のメッセージに埋もれてしまうデメリット」もあります。

また、ExcelはPC向けのソフトのため、スマホからの閲覧・編集はやりづらいと言えます。そのため、業務報告書を現場からスマホで入力できず、報告書を作成する手間がかかるのです。

そのため、作成から提出・管理までを一元化できるツールを導入しましょう。「ナレカン」なら、「テンプレートや表を駆使したExcel同様の報告書」が簡単に作成できます。

【必見】最も簡単に報告書の作成・共有ができるツール

以下では、報告書の作成・共有にツールを使うべき理由を解説します。

報告書は迅速に共有しなければなりませんが、紙やExcelの報告書には「作成から共有に手間がかかる」「提出が遅れる」というデメリットがあります。そこで、報告書を作成した瞬間から任意のメンバーに共有できるツールが必要です。

また、クレーム報告書や研修報告書など業務改善につながる資料は、あとから検索してアクセスできると便利です。つまり、「報告書の作成だけでなく、共有から管理まで簡単に運用できるツール」が求められているのです。

したがって、導入すべきツールは、テンプレート機能でExcel同様の報告書を作成でき、共有・管理まで一括でできる「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事(ノート)」には、あらかじめ登録しておいた自社独自の「テンプレート」をわずかな操作で呼び起こせるので、スマホからでも簡単に報告書を提出できます。さらに、報告書ごとに「コメント」を紐づけられるので、報告に関する細かい連絡も、話題が混在することなくやり取り可能です。

業務報告書の運用を最適化するツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

https://www.stock-app.info/narekan_document_request.html

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

Google検索のように使える「キーワード検索」や生成AIを活用した「自然言語検索」によって、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【ナレッジの一元化】 ナレッジ管理に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

記事形式で書ける「社内版wiki機能」、質問形式で聞き出せる「社内版知恵袋」、メールやチャット内のやりとりは「転送機能」を使って、ナレッジを残していくだけなので、誰でも迷わず使えます。

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「ゆらぎ検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

情報共有に必要な報告書の種類とは

以下では、ビジネスで使用頻度の高い報告書の種類を紹介します。

| 報告書の種類 | 利用目的の詳細 |

|---|---|

|

経緯報告書 |

・未解決のトラブルを経過報告する書類です。

・経緯報告書にはトラブルが発生した日時や場所のほかに、現状までの経過を載せます。時系列に整理すると分かりやすくなります。

・また、今後の対応策も載せることが一般的です。 |

|

謝罪報告書 |

・業務ミスを上司へ報告する書類です。

・謝罪報告書では冒頭に謝罪文を示したうえで、ミスの内容、経緯、原因、今回の対処、今後の対応策を載せます。

・再発を防ぐ目的があるため、具体的な対応策も示しましょう。 |

|

在宅勤務報告書 |

・在宅勤務の内容や進捗を上司に報告する書類です。

・具体的には、1日または1週間の目標、業務内容、進捗、成果、所感を載せます。

・コミュニケーションがとりづらい在宅勤務でも、報告書を運用することでメンバーの動きが把握しやすくなります。 |

|

クレーム報告書 |

・顧客からのクレームを社内共有するための書類です。

・具体的には、顧客情報、クレーム内容、原因、対策を過不足なく載せます。

・クレーム報告書は製品やサービスの改善につながる貴重な情報なので、他部署のメンバーでも理解できる文章を心がけましょう。 |

|

研修報告書(レポート) |

・研修から得た成果を上司に報告する書類です。

・具体的には、研修日時や内容などの客観的な項目のほか、所感も記載します。

・ただし、ただ感想を述べるのではなく「どのように業務に応用するか」という観点で書きましょう。 |

|

調査報告書 |

・調査の概要から結果までを報告する書類です。

・目的や結果に加え、信憑性を担保するために調査方法も載せます。

・数値やグラフを使えば、調査概要から結果までが分かりやすくなります。 |

|

工事完了報告書 |

・工事内容や費用を元請け業者に報告する書類です。

・具体的には、施工内容や工期、費用などを載せます。費用明細が分かるように領収証の添付も必要です。

・また、工事の完了報告のために現場の写真を添付するケースもあります。 |

報告書は目的によって項目も様式も異なります。そのため、自社独自のテンプレートを登録して簡単に使える、「ナレカン」のようなツールで一元管理する方法が最適です。

<社内・社外向け>報告書のテンプレート一覧

以下では、各種報告書のテンプレートを紹介します。事前に構成が整えられているテンプレートを使って、報告書を短時間で作成しましょう。

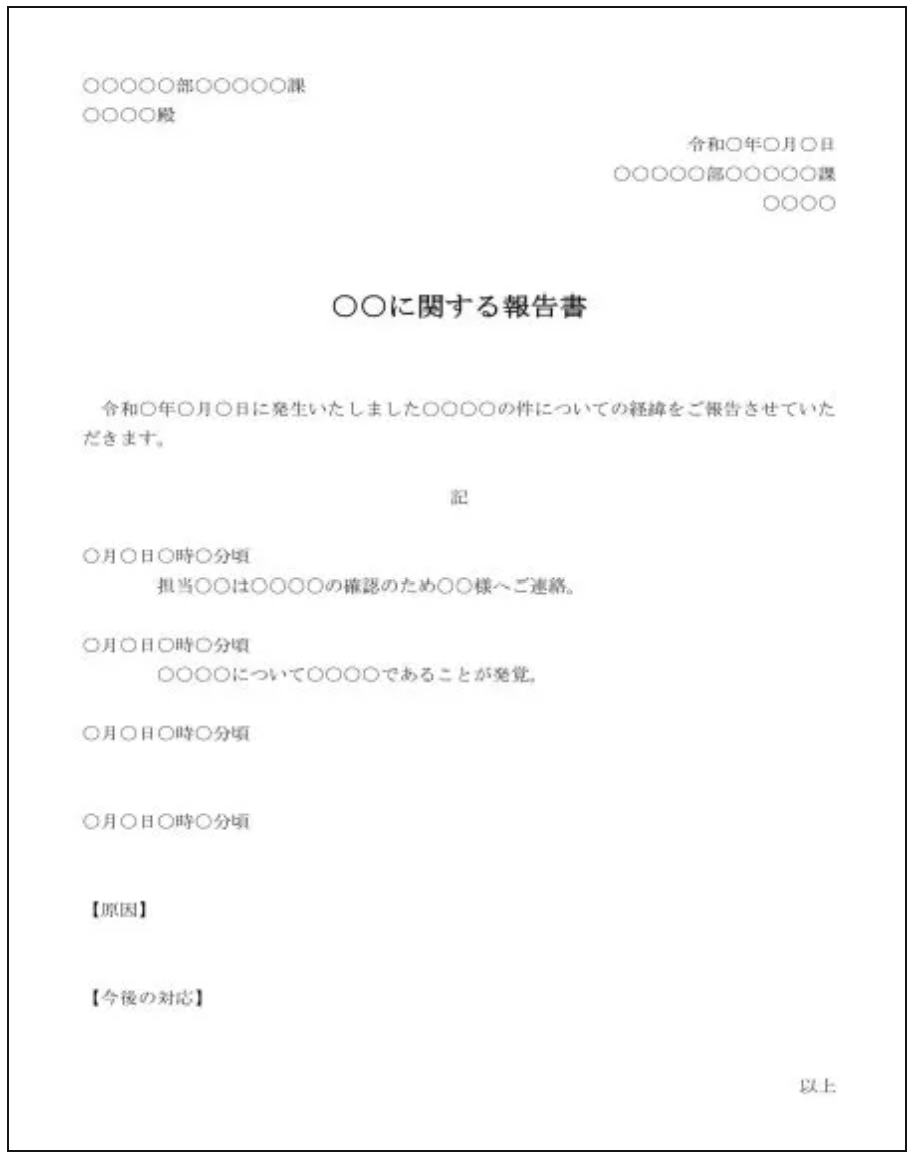

経緯報告書のテンプレート

こちらは経緯報告書のテンプレートです。

未解決のトラブルを上司に報告するときに使えます。時系列に沿って構成されているので、経過を分かりやすく報告できる点もメリットです。

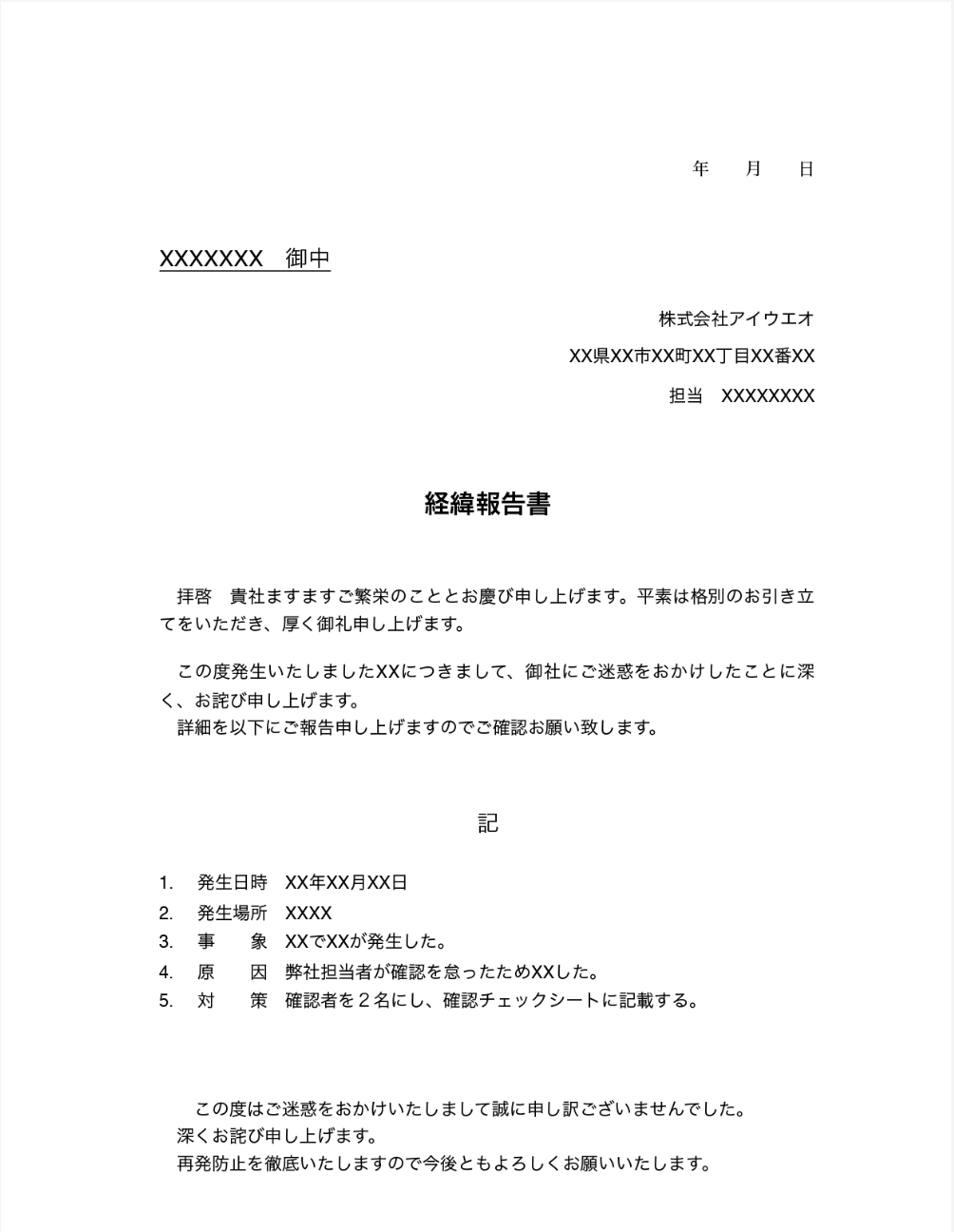

謝罪報告書のテンプレート

こちらは謝罪報告書のテンプレートです。

業務中の過失を取引先に謝罪するときに使えます。謝罪の例文がすでに載っているため、礼儀を欠く心配がありません。

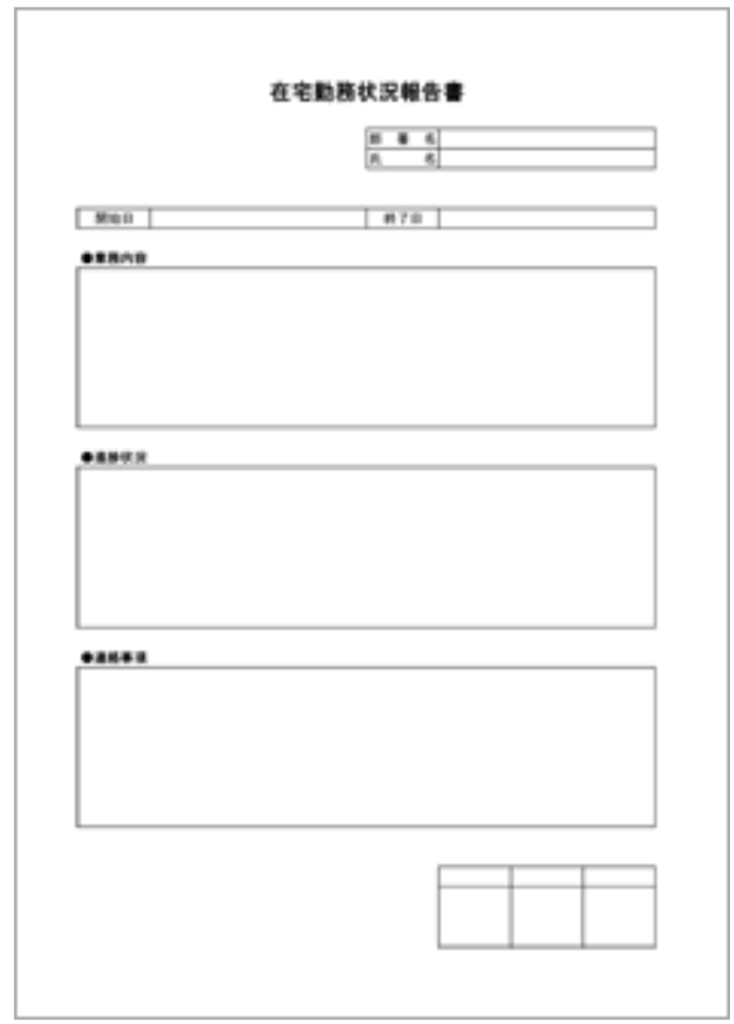

在宅勤務報告書のテンプレート

こちらは在宅勤務報告書のテンプレートです。

リモートワーク勤務のメンバーが、業務内容や進捗状況を報告するときに使えます。テンプレートを使えば形式も統一でき、上司が報告書を確認しやすくなるのでおすすめです。

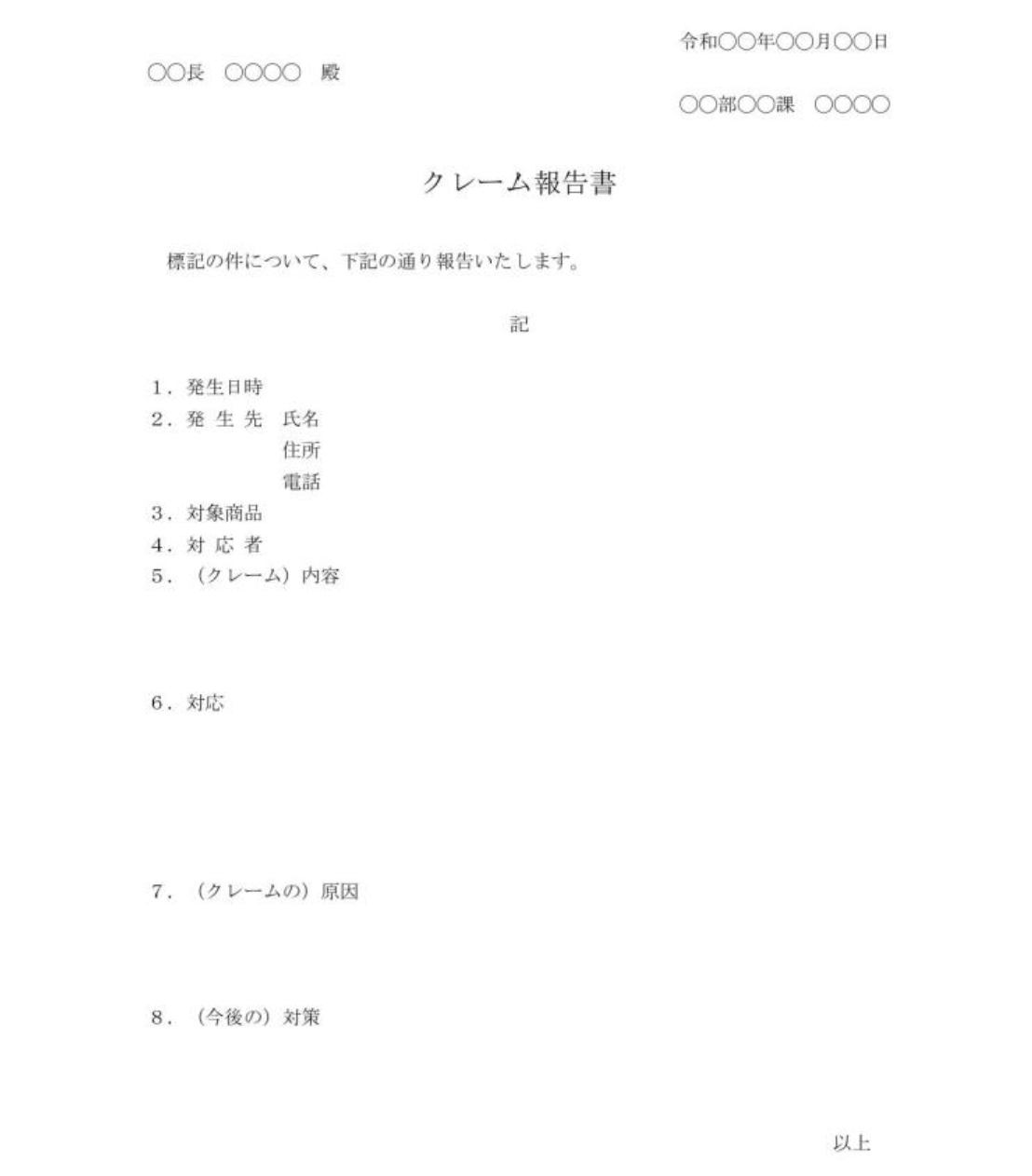

クレーム報告書のテンプレート

顧客から寄せられたクレームを社内で共有する「クレーム報告書」のテンプレートです。

テンプレート通りに作成すると分かりやすい報告書となるほか「クレーム内容を載せる→原因を分析する→対策を練る」という流れで適切に対処できるようになります。

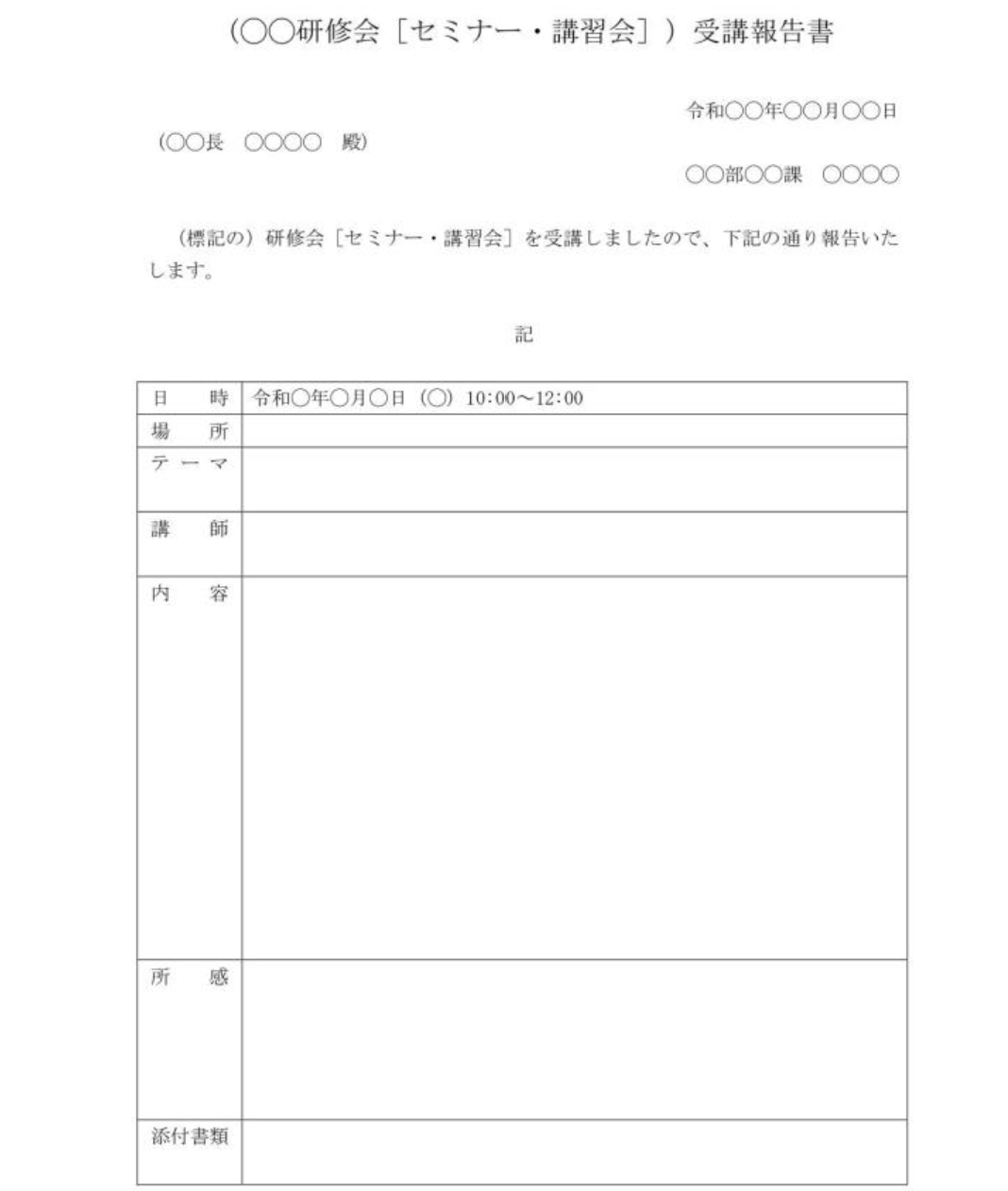

研修報告書のテンプレート

研修で得た成果を上司に報告する「研修報告書」のテンプレートです。

報告書の作り方が分からない新人でも、本テンプレートを使えば短時間で作成できます。研修の内容はもちろん、自身の所感を記載する欄が設けられてるのが特徴です。

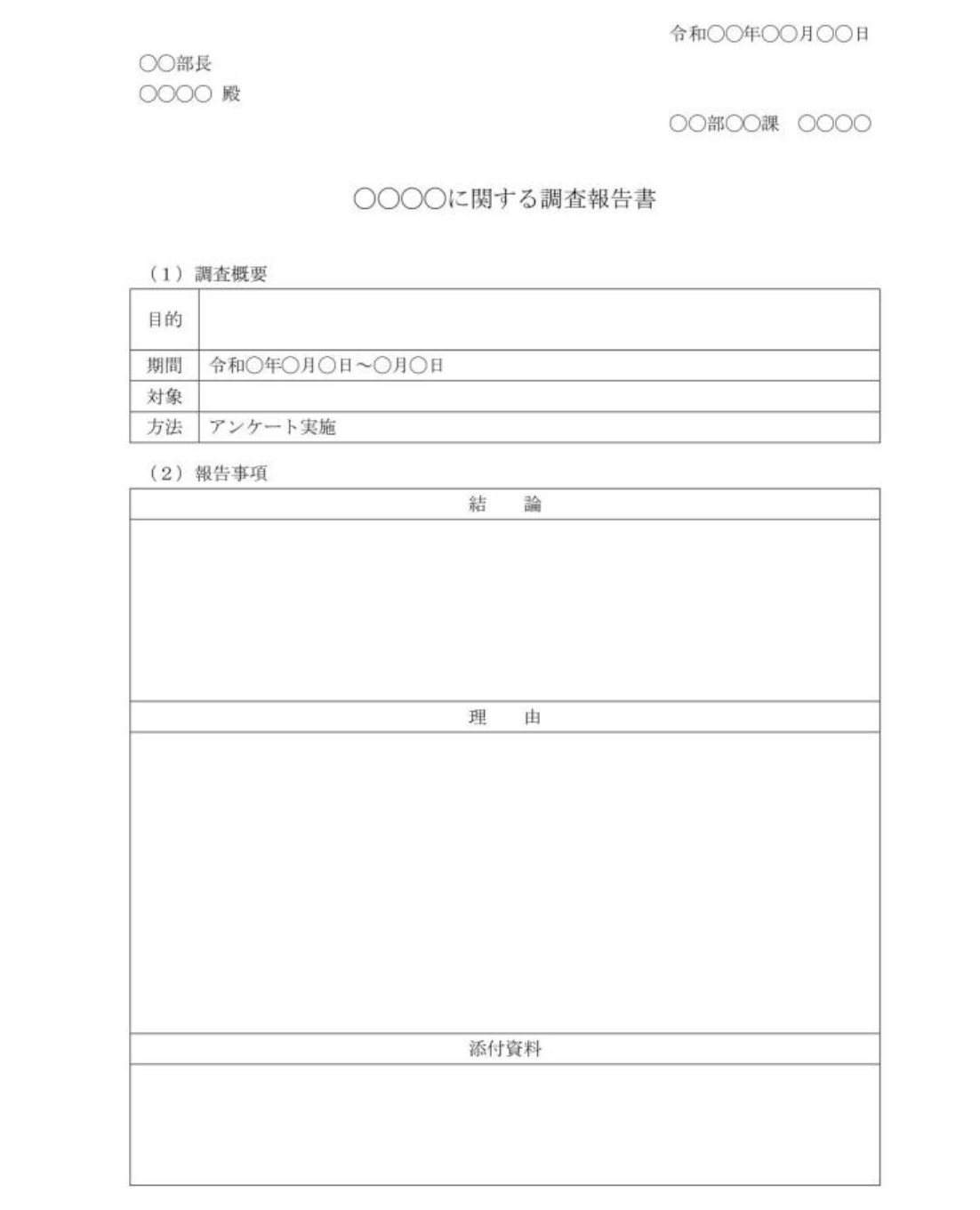

調査報告書のテンプレート

こちらは調査報告書のテンプレートです。

業務上の調査の概要から結果までを報告するときに使えます。シンプルな構成なので、どのような業界の調査にも応用できる点がメリットです。

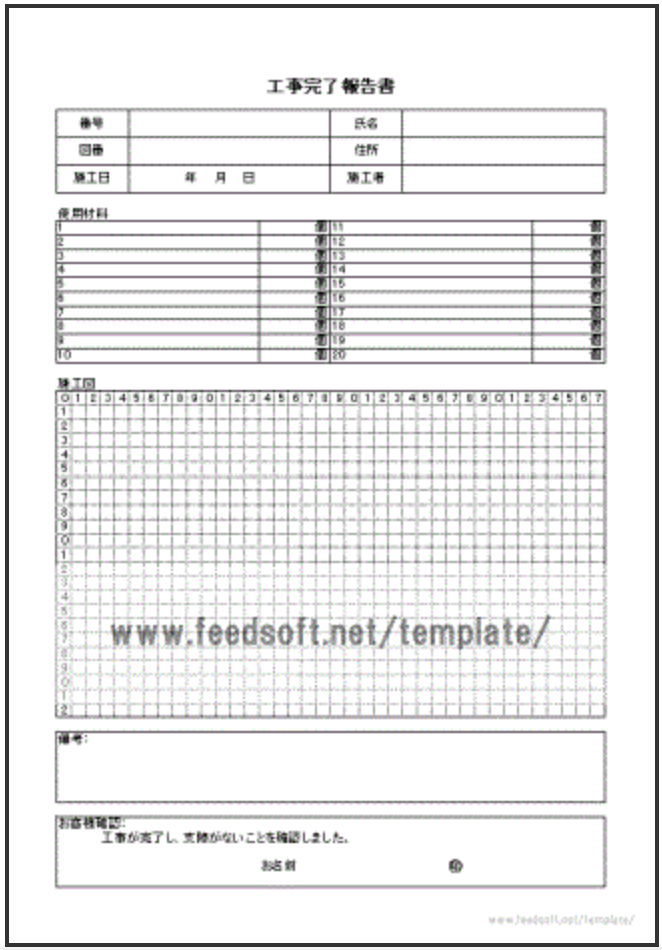

工事完了報告書のテンプレート

こちらは工事完了報告書のテンプレートです。

工事内容を元請け業者に報告するときに使えます。施工日や材料、図面を載せるだけで完成しますが、領収証や現場の画像なども用意しておくと、顧客の要望に応えやすくなるのでおすすめです。

報告書の書き方やテンプレート・フォーマットまとめ

これまで、報告書の書き方やテンプレート・フォーマット、共有に役立つツールを紹介しました。

報告書の作成・管理にITツールを使えば、さまざまな種類の報告書を一元管理できるうえ、共有もスムーズになります。さらに、テンプレート機能も備えたツールであれば、作成時間が短縮できて業務効率化できるのです。

さらに、現場からの緊急の報告や業務日報は、スマホから入力できれば便利です。したがって、「Excel同様の報告書をスマホからでも作成でき、共有まで一元化できるツール」を使って効果的な管理を実現しましょう。

結論、自社が導入すべきツールは、スマホからでもわずかな操作でテンプレートを呼び出して報告書を作成できる「ナレカン」一択です。

「ナレカン」で報告書を作成して、共有から管理までを一元化しましょう。