業務でやりとりするファイルは重要な情報であり、紛失や漏洩を防ぐために適切に管理する必要があります。

しかし、社内のファイル管理方法が定まっておらず、フォルダ内が散乱していることに悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ファイル管理で押さえるべき5つのコツとファイル管理ができない3つの原因を紹介します。

- ファイル管理が煩雑であることに起因するミスがチーム内で多い

- ファイル管理方法を改善し、適切な共有方法を社内に確立したい

- ファイルを簡単に社内共有できるツールを探している

という担当者の方はこの記事を参考にすると、効率的なファイル管理の方法が理解しながら、適切な管理方法の定着が実現できます。

目次

ファイル管理の目的とは

ファイル管理の目的は、ファイルをいつでも探し出せる状態に整理し、業務を円滑化させることです。

業務で取り扱うファイルは企業にとって重要な情報資産のひとつであり、紛失や情報漏洩に至れば信用低下や損害賠償の発生リスクがあります。また、日ごろからファイルを整理せずに放置すれば、必要な情報を見つけられず業務の遅れにもつながってしまうのです。

したがって、企業の活動を円滑に進めるには、ファイルを適切に管理する方法を定めて全社的に実行しなければなりません。

ファイル管理の生産性を上げる5つのコツ

以下では、ファイル管理によって生産性を上げるためのポイント5つを解説します。ポイントを押さえて管理をすれば、より実用的な運用体制が確立できます。

ファイル整理のルールを決める

最初に、ファイル整理のルールを決めておきましょう。

ファイル管理の基本はファイルを分類し、適切なフォルダに保存することです。そのため、自社で管理しやすいフォルダの分け方や命名ルールを定めておくと、データの検索性が向上して情報が探しやすくなります。

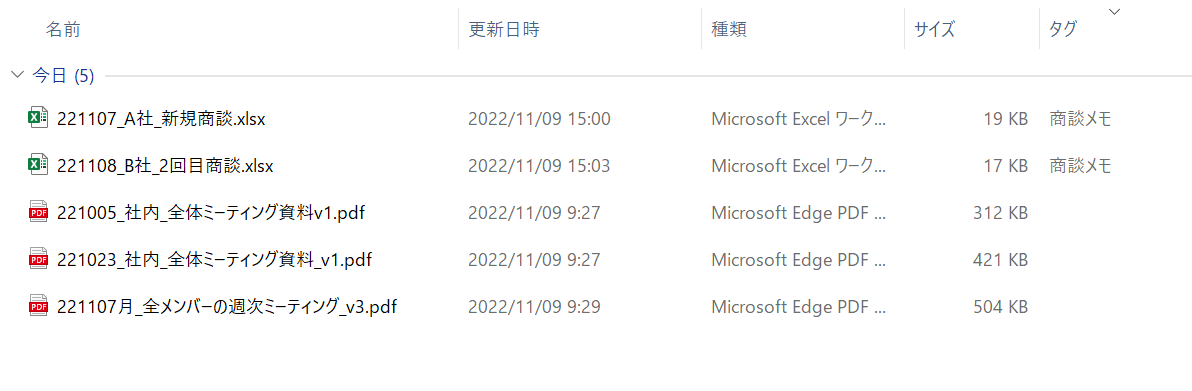

たとえば、ファイル名は「いつ」「誰(どのクライアント)に対して」「何のために作成したファイル」かわかるように表記を統一するとファイルに関する情報が整理されます。ほかにも、以下のような命名ルールを設定すると判別しやすくなります。

- 英数字は半角に統一する

英数字の表記を半角で統一することで各項目の先頭が揃い、フォルダ内のデータが見やすくなります。

- バージョン管理は数字で管理する

ファイル名には【最終】や【修正済み】ではなく、「v1.1」「v1.2」のように数字でバージョン管理をするとどれが最新かわかりやすくなるうえ、ファイルの重複が防げます。

- 日付+種類で統一する

ファイル名を「日付+種類」の形式で記載すると、ファイル名順を変更した際に更新順に並び、最新のファイルを見つけやすくなります。

- ハイフンとアンダーバーのどちらを使うか決める

文字を区切る際に、ハイフンとアンダーバーのどちらを使うかは人によって分かれる記号なため、事前にファイル名に使う記号を統一すると検索性が向上します。

また、フォルダもファイルと同様にルールを設定しましょう。

たとえば、フォルダ名の先頭に「01_」「02_」などの通し番号を振ると、通し番号の数字に基づいてフォルダが表示されて順番が整理されます。ただし、この際「11_」「12_」のように1の位を0以外にしてしまうと、後から作成したフォルダの間に新規フォルダを差し込みにくくなるため、フォルダ間の番号にはゆとりを持たせましょう。

このように、ファイル整理の基準を事前に定めておけば、利用ルールを従業員が理解しやすくなり、ファイルの散乱を防止できるのです。

タグを使う

ファイルの種別に合わせてタグを設定すれば、タグごとに検索がかけられます。

たとえば、Windowsに搭載された機能で「商談メモ」とタグ付けすれば、タグ付けしたフォルダを一目で分かるほか、「商談メモ」タグに限定してファイルを表示することも可能です。

ただし、すべてのファイル形式には対応していないため、自由度はあまり高くはありません。したがって、タグですべてのファイルを管理したい場合は別途ソフトを利用するか、データに対してタグの設定ができるITツールの利用がおすすめです。

よく使うフォルダをアクセスしやすい場所に移動させる

よく使うフォルダはアクセスしやすい場所にあらかじめ移動させると、必要なときにすぐに探し出せます。

たとえば、よく使うフォルダのショートカットをデスクトップ上に作成すれば目的のフォルダをすぐに開けるので、プレゼン中などの社外にパソコンフォルダ内を見せたくないときに便利です。このほかにも、ブックマークにフォルダやファイルを登録する方法もあります。

ただし、無制限にショートカットやブックマークを登録するとファイルが雑然とし、再整理が必要になります。とくに、共有フォルダを使用するなどのチーム単位で作業している場合は登録ルールを検討しましょう。

フォルダの階層を深くしすぎない

フォルダの階層を深く作らないことで、必要なファイルが探しやすくなります。

フォルダの階層とはフォルダのなかにさらにフォルダを作成して、ひとつのフォルダに存在するデータを絞るようなシステムを指します。フォルダでの分類は気軽な整理手法ですが、階層を深くしすぎると必要なファイルに辿りつきづらくなり、作業効率が低下してしまうのです。

「作成したファイルをどこに格納していいのかわからなくなる」事態を防ぐためにも、フォルダは2階層ほどにとどめておきましょう。

不要なファイルは定期的に削除・移動する

パソコン内のデータは定期的に断捨離を行い、不要なデータを処分しましょう。

たとえば、作業で使っていた古いファイルを残しておくと、同じデータの重複により容量を圧迫してしまいます。さらに、新しいファイルと古いファイルの違いが分からない状態で残っていれば、誤って古いファイルを更新して二重保存になるリスクもあるのです。

したがって、不要なデータは定期的に削除し整理しましょう。過去データを残す必要があれば、oldフォルダを作成して退避させたり、クラウド上に移管させる方法も有効です。

ファイル管理が適切にできない3つの原因とは

以下では、ファイル管理において適切な管理ができなくなってしまう3つの原因について解説します。自社に該当する点は是正し、管理方法を見直しましょう。

ファイルを無造作にデスクトップに保管している

ファイルがデスクトップ上に無造作に保管されている状況は、データが増えて管理が煩雑になる原因となります。

デスクトップ上のファイルが多いとアイコンで画面が埋まり、ファイルの判別がつかなくなるからです。たとえば、「一時的に保管したデータがデスクトップに残り続けている」「ファイルを探すのが面倒でデスクトップ上にファイルを保存する習慣がある」などが挙げられます。

そのため、一時的なファイルの保管は「一時保存フォルダ」内へ保存し、利用頻度の高いファイルはショートカットの設置などでデスクトップ上にファイルがない状態を維持しましょう。

一目で分からないファイル名をつけている

ファイル内容が一目で分からない名前をつけると、ファイル管理が煩雑になります。

たとえば、ファイル名が「報告書(最新)_01」「報告書(最新)_01_〇〇修正」などになっている場合、ファイル名が似通っていて目的とは違うファイルを編集してしまうリスクがあります。そのため、「日付+種類+(必要に応じて)バージョン管理」のようにファイルを開かずとも内容が確認できる名前を付けましょう。

ファイルの命名ルールを決めておけば自身はもちろん、はじめて見た人の混乱を防ぎながらファイルを判別する負担が軽減されます。

ダウンロードファイルが散在している

ダウンロードファイルが散在していると、保存場所を都度探すことになってしまいます。

初期設定では、ファイルはドキュメントフォルダやダウンロードフォルダに保存されるようになっています。しかし、設定を変えずに運用していると、保存先を探す時間がかかるうえに紛失のリスクも伴うため、情報資産であるファイルの管理方法として不適切です。

ファイルを見つけやすい環境を整えるには、ダウンロード先を定めて適切なフォルダに保管することが重要です。

【重要】社用PCでのファイル管理にITツールが必須な理由

ここまでファイルの管理方法について解説しましたが、結論、社用PCでのファイル管理にはITツールの活用が必須です。

ファイルには業務の重要な情報が記載されており適切な取り扱いが必要ですが、ファイル管理の仕組みが整っていなければ、共有遅れによりチームメンバーの業務が停滞するほか、共有漏れが発生する危険性があります。そこで、ITツールを活用してファイル管理を行えば、素早く複数人にファイルを共有できる仕組みを構築できるのです。

さらに、ITツールがあればスマホからアプリ経由でもアクセスでき、外出先や端末を問わずファイル管理が可能になります。

したがって、ビジネスでのファイル管理は、場所や時間を問わず素早くファイルを共有できる「Stock」のようなITツールの活用が必須なのです。

ファイル管理のストレスを解消する最もおすすめのツール

以下では、ファイル管理のストレスを解消する最もおすすめのツールをご紹介します。

ファイル管理の目的は「情報資産であるファイルを適切に共有し、業務の円滑化を図る」ことです。個人単位でのファイル所持は情報の共有漏れのリスクがあるため、情報は都度共有を依頼する必要がなくなる「チーム単位」での共有・管理が必要になります。

そこで、複数人でファイルを確認しやすい体制づくりには情報共有ツールの利用が必須です。ただし、社内にはさまざまなITリテラシーを持った社員がいるので、複雑なツールでは使い方が分からず利用されない事態に陥ってしまうのです。

したがって、導入するツールは直感的に利用できるわかりやすいツールでなければなりません。結論として、ファイル管理はITに不慣れなユーザーでも説明なしに使いこなせるほど簡単な情報共有ツールの「Stock」一択です。

Stockの「ノート」にファイルを添付するだけで簡単にファイルが共有され、社内メンバーがすぐに確認可能です。また、「フォルダ」で必要な情報を分類できるほか、操作や運用方法に懸念があっても、サポートが1営業日以内に回答してくれるため安心して利用できます。

ファイル管理を最も簡単に実現できるツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

ファイル管理の目的やコツまとめ

ここまで、ファイル管理の生産性を上げるコツや煩雑になってしまう原因を中心にご紹介しました。

ファイル管理の生産性を上げるには、整理のルールを定め、ファイルを探しやすい状態にしておくことが重要です。アナログな管理ではファイル共有・確認の効率化に限界があるので、複数人で業務をスムーズに進めるためにも「ITツールが必要不可欠」です。

しかし、ファイル管理のために大企業が導入するような「有名で多機能なツール」を導入しても、社員のリテラシーによっては十分に使いこなせない可能性があります。したがって、現場社員も簡単に使えるシンプルな機能のツールを選びましょう。

そこで、非IT企業の65歳の社員でも、すぐに正しくファイル管理ができる情報共有ツールのStockがあれば、ファイル管理が煩雑になることもありません。実際に、非IT企業の200,000社以上がファイル・情報共有の円滑化に成功しています。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」で社内のファイル管理を効率化し、情報が見つからないストレスを解消しましょう。