重要な業務のひとつである「ファイル管理」について、検索性の向上を目的に紙媒体での管理からデータでの管理に取り組む企業が増えています。

ただし、ファイルをデータとして管理するには、ネットワーク上で管理システムを構築しなければならないため、さまざまな手法からどれを選べばいいか分からない方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、ファイル共有サーバーの役割と共有フォルダ・NASとの違いについて解説します。

- ファイル共有サーバーの概要やメリット・デメリットが知りたい

- ファイル共有サーバー・共有フォルダ・NASのいずれを導入すべきか分からない

- 社内のファイル管理をストレスのない仕組みに改善したい

という方は今回の記事を参考にすると、ファイル共有サーバーの役割が分かり、自社に最適なファイル共有システムを導入できます。

目次

ファイル共有サーバーとは

以下ではファイル共有サーバーの基礎知識や、共有フォルダ・NASとの違いについて説明します。違いを理解して、適切なファイル共有方法を決定しましょう。

ファイル共有サーバーの基礎知識

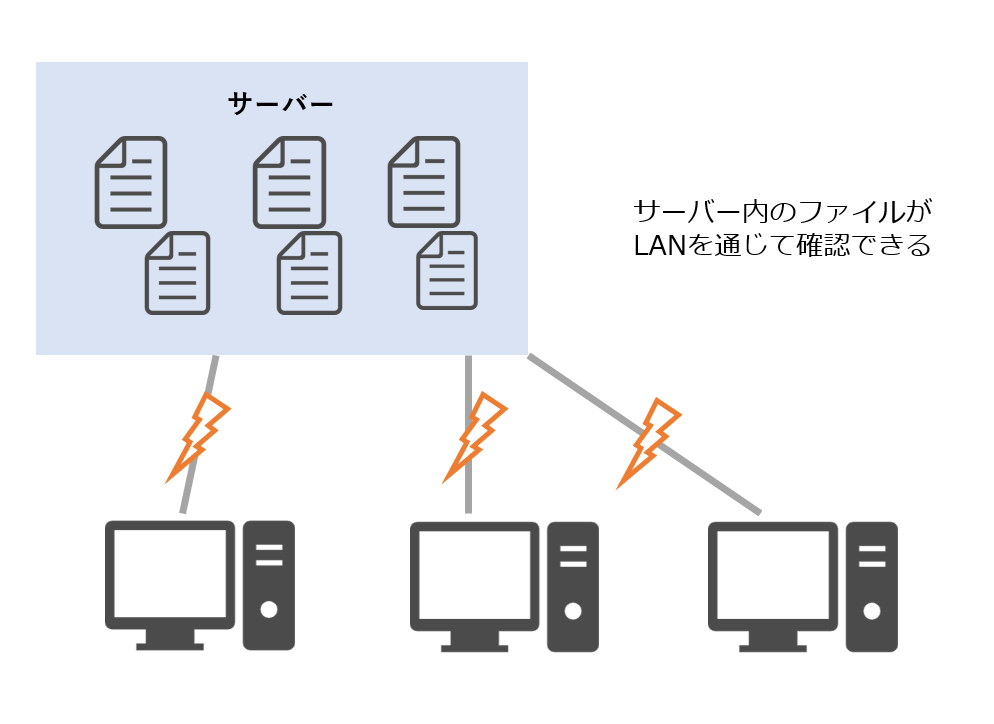

ファイル共有サーバーとは、ネットワーク上での「画像やファイルの管理・共有」に利用するサーバーのことです。

具体的には、LAN(Local Area Network)や共有ネットワーク上で認識されているパソコンで、サーバー上のデータを利用できる仕組みを指します。たとえば、ファイル共有サーバー上にデータが保管されていれば、アクセスするだけでデータが見られるので、データの所持者から共有を受ける手間が不要になります。

したがって、複数人で仕事を進める際に、ファイル共有サーバーを通じてデータをやりとりすれば業務が滞ることなく進められます。

ファイル共有フォルダとの違い

次に、「ファイル共有フォルダ」とファイル共有サーバーの違いを説明します。

ファイル共有フォルダとは、「同じネットワーク上のパソコン同士で特定のフォルダを利用できる仕組み」を指し、ファイル共有のための機器やサービスを追加購入なしで運用できる点が特徴です。共有するデータが少ない企業では、共有フォルダを利用すると低コストでファイル管理が可能になります。

しかし、ファイル共有フォルダでの管理は、「共有フォルダがあるすべてのパソコンに影響がある」デメリットがあります。たとえば、共有フォルダの入ったパソコンがオフラインになっていればアクセスできなくなり、必要なときにファイルを確認できないリスクがあるのです。

したがって、常に安定した環境でファイル管理を行うためには、特定のパソコンに依存しないファイル共有サーバーの導入が最適です。

「FTPサーバー」との違い

ファイル共有サーバーとFTPサーバーの違いは、セキュリティや目的にあります。

FTPサーバーとは、FTPというプロトコル(送受信の手順)によりファイルの送受信を行うサーバーです。FTPサーバーとクライアントとの通信では、パスワードが暗号化されないため、セキュリティに不安が残ります。

また、FTPサーバーを利用する目的としては、主に「ファイルの転送」が挙げられます。

【表で解説】NASとの違い

以下では、NASとは何か、ファイル共有サーバーと異なる点を紹介します。

NASとは

NASとは、ネットワークハードディスクと呼ばれ、ネットワーク(LAN)上に接続できるハードディスクを指します。

NASはWi-Fiなどのネットワーク経由で複数の機器に接続でき、複数人でのファイル共有に適しています。無線LANを通じて通信するため、接続する機器はパソコン・スマートフォンを問わず外出先からでも確認が可能です。

このように、NASはネットワークを通じて利用できるため、機器同士をケーブルに直接つなぐ必要がありません。

【比較】ファイル共有サーバーとNASの特徴

ファイル共有サーバーとNASにはそれぞれ特徴があり、以下が異なる点の比較です。(※スマホの場合は表を右にスクロールできます。)

<ファイル共有サーバーとNASの違い>

| ファイル共有サーバー | NAS | |

|---|---|---|

| データ破損の可能性 |

ネットワーク上のエラーにより、データが破損する可能性がある |

ハードディスクが物理的に壊れると、データも破損してしまう |

| BCP対策(災害時も事業が継続できる対策) |

LAN経由で接続できるため、オフィス外からでも利用を続けられる |

オフィス内にデータの保管場所を持ち、会社のBCP対策が弱ければ業務停止の可能性がある |

| 管理者工数の違い |

管理者工数を減らす対策が立てられる(オンラインストレージを利用して導入の工数を最小限にするなど) |

RAIDと呼ばれる「複数の保存場所を組み合わせひとつに見せるような設定や表示方法」が必要で、RAIDを独自で理解するかサポートが手厚いNASを選ぶ必要がある |

| ユーザー管理の違い |

「ファイルの閲覧・編集権限の付与」「アクセスログの確認」などの細かな設定ができる |

「特定のフォルダに権限を付与すると、自動的にその下層フォルダにも権限が付与されてしまう」といった仕様があり、細かな設定が困難 |

このように、業務上起こりうるリスクへの対策を取りやすいのは、ファイル共有サーバーだと言えます。

ファイル共有サーバーはクラウドと社内ネットワークのどちらに設置すべきか

もしファイル共有サーバーの設置場所をクラウドにするか社内ネットワークにするか迷ったときは、設置コスト(金銭的・人的開発コスト)を軸にして検討しましょう。

コストをかけられる場合は、社内ネットワーク上へファイル共有サーバーを設置することがおすすめです。データはすべて社内ネットワーク上で管理されるのでセキュリティ対策が自社で立てられますが、一方で、保守費用や人的リソースが必要になります。

サーバーのコストを削減したい場合はクラウドサービスを使いましょう。サービス側が開発からシステム保守まで行うため契約後すぐにファイルサーバーが利用できますが、インターネット上でデータが管理されるので、セキュリティ対策の見極めが必要になります。

このように、社内ネットワークとクラウド上のそれぞれにメリットとデメリットがあります。しかし、今日では「運用・保守・教育に係る合計のコストを抑えられるクラウドサービス」が、多忙なビジネスにおいて適していると言えます。

ファイル共有サーバーを構築するメリットとは

以下では、ファイル共有サーバーを構築するメリットについて解説します。導入時に稟議が求められるケースでは、担当者やチームメンバーが得られるメリットを正しく認識し説明できる必要があります。

(1)ファイルへのアクセス性の向上

ファイル共有サーバーを構築する最大のメリットは、ファイルへのアクセス性向上です。

個人のパソコン内にあるデータは、メールやUSBを利用して相手に共有する必要がありますが、手間がかかり日々の負担になってしまいます。しかし、ファイル共有サーバーを利用すると、サーバー内に保存されたデータが随時更新されれば、メンバーがすぐに最新情報へアクセスできるようになるのです。

したがって、ファイル共有サーバーを利用すれば、ファイルを都度共有する手間や二重更新のリスクが解消されます。

(2)容量を気にせずに利用できる

パソコンの容量を気にせずファイル共有できる点も大きなメリットです。

日常業務で発生するファイルは膨大な量になるので、パソコンのハードディスク内で全てを管理すれば容量不足になり、1台のパソコンでは保存しきれなくなってしまいます。一方、ファイル共有サーバーでは、ハードディスク保管時のような容量不足が発生しづらくなります。

また、ファイル共有サーバーは容量を簡単に拡張でき、ほかのパソコンにデータを移し替える必要もありません。

ファイル共有サーバーを構築するデメリットとは

メリットがある一方で、ファイルサーバーの構築にはデメリットもあります。以下では、デメリットの原因と改善法も合わせて解説しているので、導入時にあらかじめ把握しておくことが重要です。

(1)コストがかかる

ファイル共有サーバーの1番のデメリットは、コストがかかる点です。

とくに、自社でゼロから立ち上げる場合、開発には多額の金銭コストと人件費が発生します。さらに、サーバーの完了後もサーバーが安定して稼働しているかの確認や、アップデートを行うなどの保守業務も発生します。

したがって、コスト削減の観点からも、オンラインストレージなどのクラウドサービスの導入を前向きに検討すべきです。

(2)セキュリティ面にリスクが生じる

ファイル共有サーバーを利用すると、ファイルを1台のパソコン上に保管する場合に比べて、セキュリティ面でのリスクが生じる可能性があります。

たとえば、ファイル共有サーバーをレンタルサーバーで構築すると、インターネット経由でデータのアップロード・ダウンロードが行われることからサイバー攻撃のリスクがあります。また、従業員の不正なデータ持ち出しによる情報漏洩や、保管されていたデータに潜むマルウェアによる全社的なウイルス感染の恐れもあるのです。

このようなセキュリティ面での問題を未然に防ぐためにも、ファイル共有サーバー導入時には、どのようなセキュリティ対策があるのかをあらかじめ把握しておきましょう。

ファイル共有サーバーの選定ポイント

ここからは、ファイル共有サーバーを選定するときのポイントを紹介します。以下の3つは特に意識してサーバーを選択しましょう。

- サポート体制

- セキュリティ

- 操作のしやすさ

サーバーを利用する中で生じた疑問に対して、迅速なサポートがなければ、業務が一時的に止まってしまいます。また、初期セットアップや既存データの移行などのサポート体制が充実しているツールであれば、導入時の手間を省けるのです。

大量の顧客・社員の個人情報を扱うため、十分なセキュリティ体制が整ったものでなければなりません。具体的には、「ナレカン」のような国際規格認証を取得しているツールであれば安心です。

全社員にとって使いやすいサーバーにしましょう。シンプルな操作性でなければ、使いこなせない社員が出てきて、社内に浸透しません。

上記のポイントをおさえたうえで、自社に適したファイル共有サーバーを選択しましょう。

ファイル共有サーバーの代わりに使えるおすすめツール

以下では、ファイル共有サーバーの代わりに使えるおすすめツールを紹介します。

ファイル共有サーバーを利用するとファイルへのアクセス性の向上や容量の問題を解決できる利点があります。一方、ビジネス利用のファイル共有サーバーは選び方を間違えると、運用の過剰な料金コストやセキュリティのリスクが発生するため注意が必要です。

そこで、ファイル共有サーバーとしてクラウドサービスを利用すると、セキュリティリスクを抑えながら低コストで運用できます。ただし、複雑な手順を必要とするサービスを導入すると、工数がかさみファイル管理の負担解消にはなりません。

したがって、ITに詳しくない社員でも簡単に使いこなせるサービスを選びましょう。結論、ストレスのないファイル管理を実現するには、メールを使える方ならばすぐに使える程シンプルな「ナレカン」が必須です。

ナレカンの「ノート(記事)」にファイルを残すだけで、100人以上の企業であっても、任意の社員にリアルタイムでファイルが共有されます。さらに、ノートに紐づいた「メッセージ(コメント)」機能でファイルの”アップロード報告”や”資料に関するやりとり”ができるので、ほかの話題と混ざらずに社内連絡も可能です。

最も簡単に社内のファイルを共有できるクラウドサービス「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

https://www.stock-app.info/narekan_document_request.html

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

Google検索のように使える「キーワード検索」や生成AIを活用した「自然言語検索」によって、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【ナレッジの一元化】 ナレッジ管理に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

記事形式で書ける「社内版wiki機能」、質問形式で聞き出せる「社内版知恵袋」、メールやチャット内のやりとりは「転送機能」を使って、ナレッジを残していくだけなので、誰でも迷わず使えます。

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「ゆらぎ検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

ファイル共有サーバーの概要まとめ

これまで、ファイル共有サーバーの概要やメリット・デメリットをご紹介しました。

ファイル共有サーバーを使うと安定した環境でファイル共有が可能になり、通常時はもちろん、災害時にも円滑なファイル共有ができます。ただし、ファイルへのアクセス性向上や容量追加が容易になる一方、コスト面やセキュリティリスクの懸念があるため、ファイル共有サーバーの選び方には注意が必要です。

また、ストレスなくファイル共有をするには、クラウドサービスをファイル共有サーバーとして利用すると、低コストかつセキュリティを満たした状態で運用できます。しかし、使うサービスが難しいものではうまく運用できず社内に定着しません。

そこで、大容量のファイルをだれでも簡単に共有・管理できるシンプルな情報共有ツールの「ナレカン」を利用すれば、専門的な知識を持たない現場社員でも簡単にファイル共有できるのです。

ぜひ「ナレカン」を導入して、ストレスのないファイル共有を実現しましょう。