ビジネスにおける報告書は、簡潔で伝わりやすいことが第一に求められます。なぜなら、読み手が「分かりづらい」「読みづらい」と感じる報告書では、認識の齟齬が起きるリスクもあるからです。

とはいえ、「読み手に伝わりやすい報告書の作成方法がわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、見やすい報告書の作成方法やコツを中心にご紹介します。

- 分かりやすい報告書を作成するコツが知りたい

- Excel・Wordを使った報告書の作成手順を教えて欲しい

- ExcelやWordでは報告書の作成・管理に手間がかかり困っている

という方はこの記事を参考にすると、読みやすい報告書を作成するために必要なポイントが分かり、認識の齟齬を防げるようになります。

目次

報告書のよくある疑問を解説!

はじめに、報告書を書くうえでよくある疑問についてまとめて解説します。相手に伝わりやすい報告書を作成するためには、まず基本を理解することが大切です。

そもそも報告書とは?

そもそも「報告書」とは、実際に起きた事実や物事について的確に記載して、関係者が内容を把握できるようにする書類です。

報告書には、業務報告やクレーム対応報告、調査結果報告など、さまざまな種類があります。ただ、どの種類の報告書であっても、「読み手が事実を把握するために書く」という根本の目的は変わりません。

そのため、報告書を作成するときは、箇条書きやシンプルな言い回しを心がけ、誰が読んでもわかりやすい書類になっているかを確認する必要があります。

報告書に必要な6つの項目

報告書を構成する基本的な項目は、以下の通りです。

- 提出先の宛名(役職や名前)

- 提出日となる日付

- 差出人(部署や担当者)

- 報告書の表題

- 報告の内容

- 締めの言葉(以上)

一般的な報告書であればこれらの項目は必ず記載されるので、抜け漏れがないかチェックしましょう。上記に加えて、課題や対策なども記載すると内容に深みが出ます。

報告書の構成要素

報告書を構成する基本的な要素は、「標題」「要旨」「詳細」の3つです。それぞれどのようなものかを、以下で簡単にご説明します。

- 標題

- 要旨

- 詳細

標題は、報告書の大まかな内容をひと言でまとめたものです。何を伝える報告書なのかすぐに判断できるように簡潔に表しましょう。

要旨は、報告書で詳しく述べられるそれぞれの項目を端的にまとめたものです。伝えるべき重要な項目の概要を、50字程度で表します。

詳細は、数値などで具体的にするのが基本です。また、画像や表があることでテキストだけの報告書よりも見やすくなるため、なるべく入れるようにしましょう。

結論、一貫してズレのない報告書を作成するには、まずは「詳細」から書き、その内容を要約して「要旨」を作ります。そして、最後に全体的な内容を一言に落とし込んで「標題」を決めるとうまくいきます。

報告書とレポートの違い

報告書とレポートの違いを一言でいうと「主観を含めるか含めないか」です。

報告書とは、自分が見たり聞いたりした事実や状況を第三者に伝えるための文書です。そのため、客観的な事実に基づいた内容を中心に記載します。

一方、レポートとは自分なりに考えたことや解釈を含む文書です。根拠といった客観的な事実は含まれるものの、基本的には自分視点の考えを記載します。

報告書の種類

以下では、報告書の種類についてご紹介します。それぞれどのような目的で作成されるのか理解しておきましょう。

- 営業報告書

- 会計・経理報告書

- 経緯報告書

- 研修報告書

- 調査・アンケート

営業に関する報告書は、営業活動の行動内容や進捗状況、実績などを報告します。日・週・月など特定の期間ごとに作成するのが一般的です。

会計・経理に関する報告書は、自社の財務状態を確認するための重要な書類です。資金や収益などを報告することで、今後の経営方針や戦略を決定する際の参考になります。

経緯に関する報告書は、業務上生じたミスやトラブルの経緯・現状を報告するための書類です。「社内向け」と「社外向け」があり、社外向けの報告書ではミスやトラブルの事実に加え、先方へのお詫びの気持ちを伝えることが重要です。

研修に関する報告書は、研修の内容について具体的に記載した書類です。研修日時や内容などの基本的な項目だけでなく、研修の目的や成果、所感なども記載しましょう。

調査・アンケートに関する報告書は、調査の概要から集計結果までを記載した書類です。集計データはグラフや表を活用しながら記載すると、見やすい報告書を作成できます。

このように、報告書には様々な種類があり、目的によって項目も様式も異なります。そのため、WordやExcelなどのテンプレートを活用して作成した報告書を、種類ごとにフォルダで整理して管理できる「ナレカン」のようなツールを使うのがおすすめです。

Excel編|報告書の作り方

以下では、Excelでの報告書の作り方を解説します。Excelはフォーマットを整えられるため、項目ごとに整理された報告書を作れるのが特徴です。

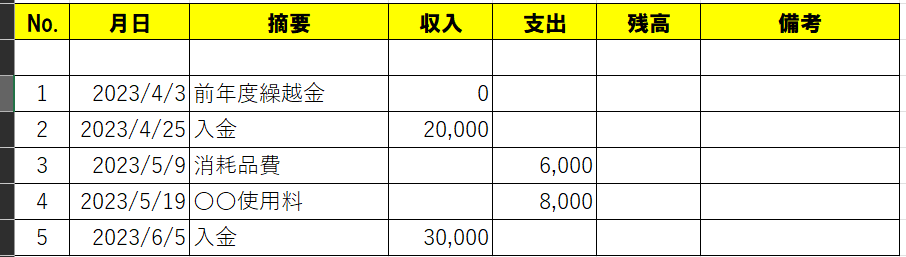

ここでは、「会計・経理に関する報告書」の作り方をご紹介します。

行間とフォントサイズを設定する

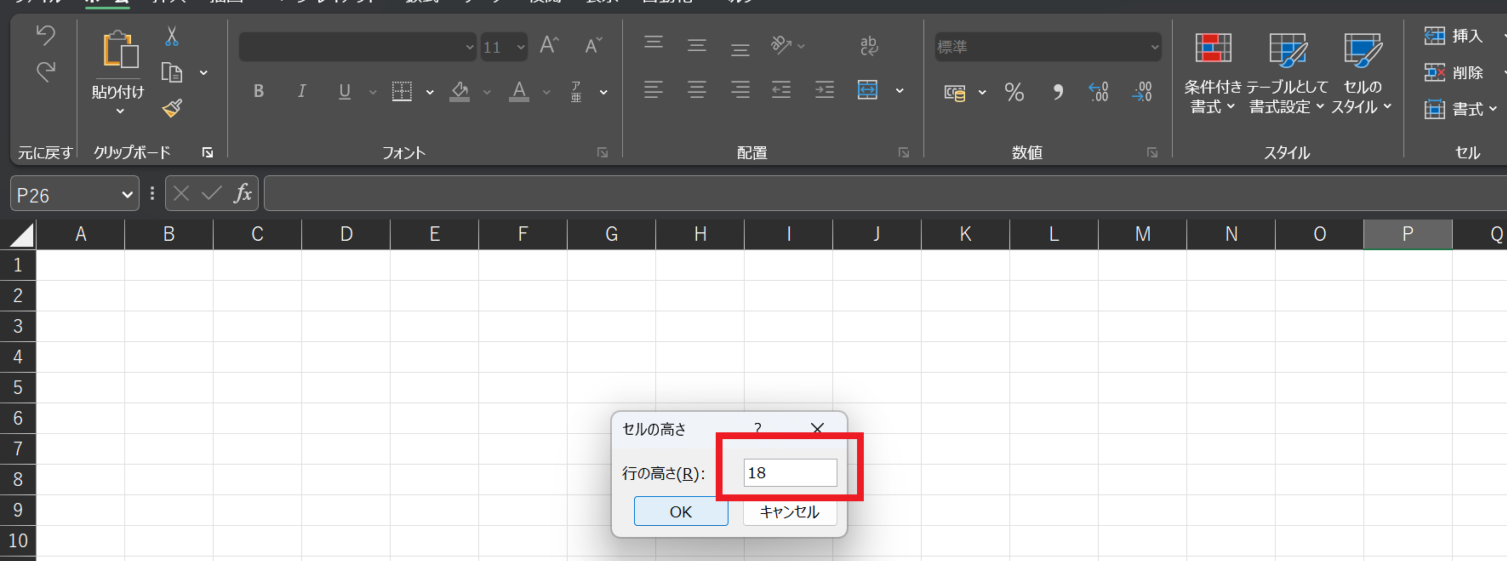

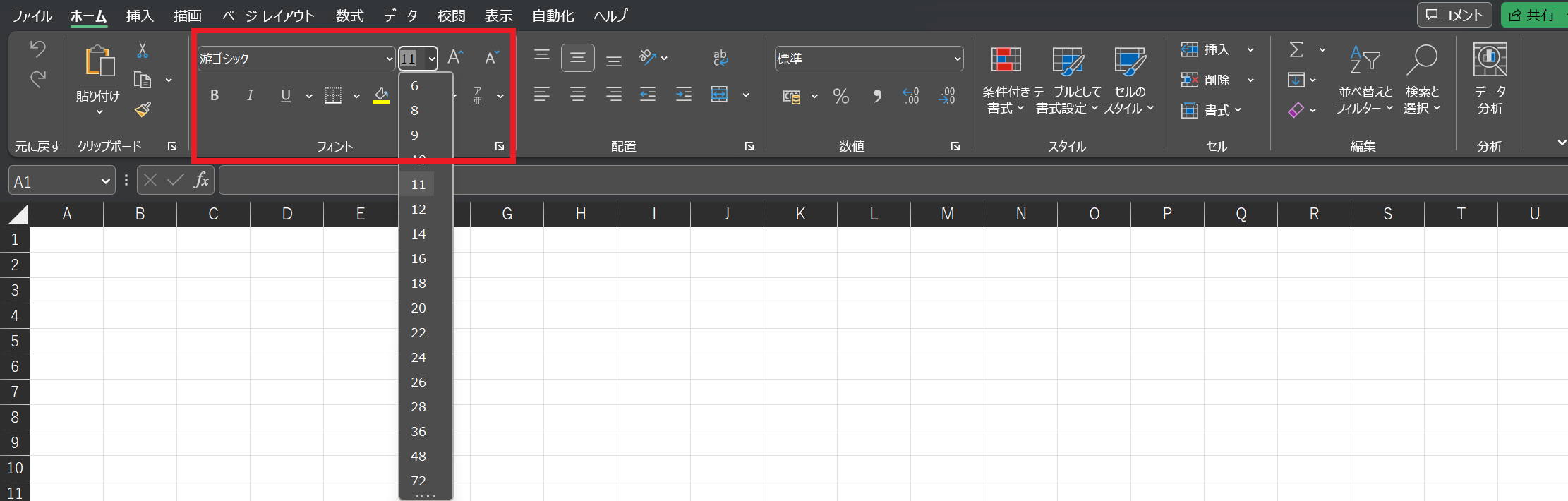

まずは、行間とフォントサイズを設定します。行間は16(22ピクセル)以上、フォントサイズは11以上であれば見やすい資料が作れます。

行間とフォントサイズの設定方法は以下の通りです。

行間の設定方法

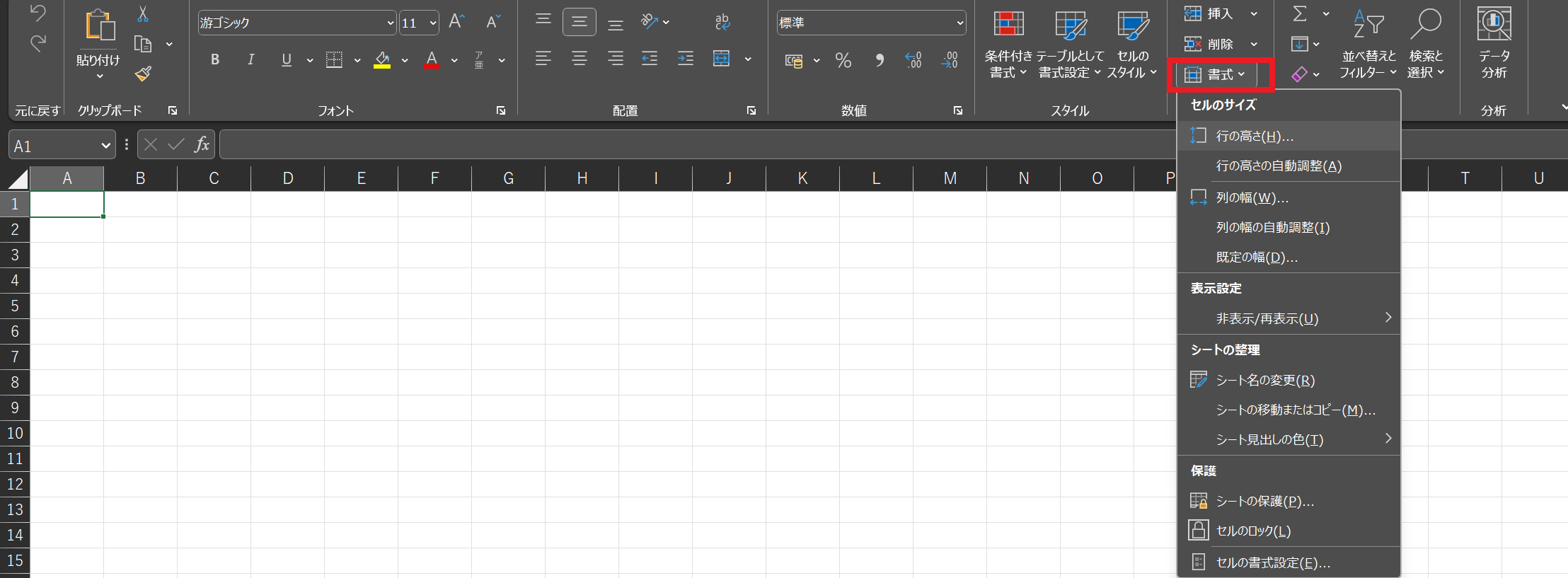

変更するセルを選択したあと、[ホーム]タブの[セル]グループで[書式]をクリックします。

次に、[行の高さ]をクリックして、表示されるボックス内に任意の高さを入力すれば設定は完了です。

フォントサイズの設定方法

[ホーム]タブの[フォント]グループで、任意のフォントサイズを選択すれば設定は完了です。

フォーマットを作成する

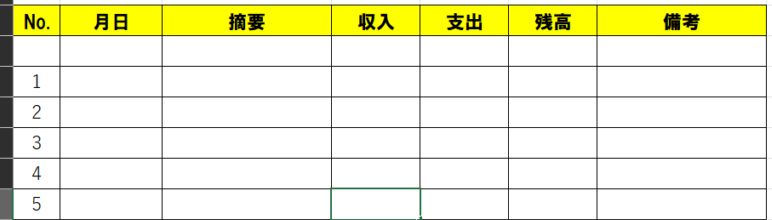

行間とフォントサイズを設定したら、フォーマットを作成します。

上図のように列と行のそれぞれに項目を記載したり、必要であればフォントや色を変えたりして、見やすいレイアウトを意識しましょう。

情報を入力する

最後に、フォーマットに沿って情報を入力していきます。

上図のうち、とくに数字であれば右端に寄せたうえで、4桁以上の金額には「,」を入れるのがポイントです。また、文字数によってはセルに収まりきらない場合もあるので、適宜セルの大きさを変えるなどの工夫をしましょう。

Word編|報告書の作り方

Wordは、表や画像を自由に追加できるため、好みのデザインで報告書を作れるのが特徴です。以下では、Wordでの「活動報告書」の作り方をご紹介します。

表を追加する

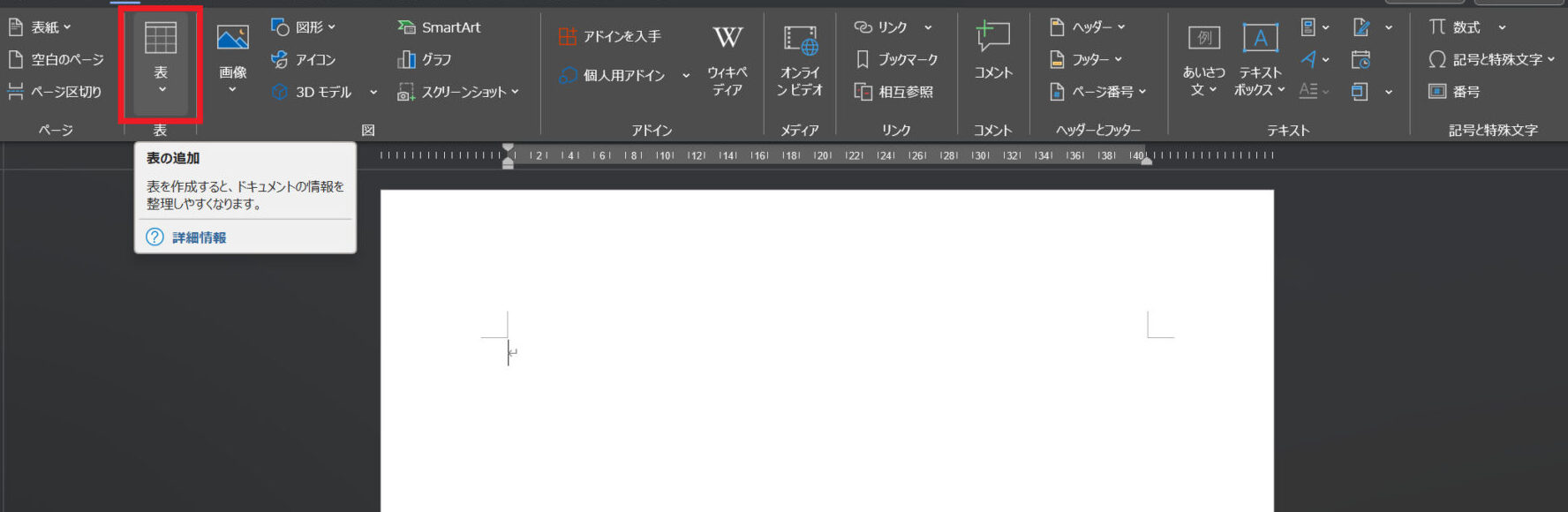

Wordで表を作成する方法は以下の通りです。

はじめに、任意の場所にカーソルを合わせ、[挿入]タブから[表]をクリックすると、Word上に表を追加できます。

また、任意の列や行を選択して罫線にカーソルを重ねると、それぞれの高さや幅を好みのサイズに変更できます。

体裁を整える

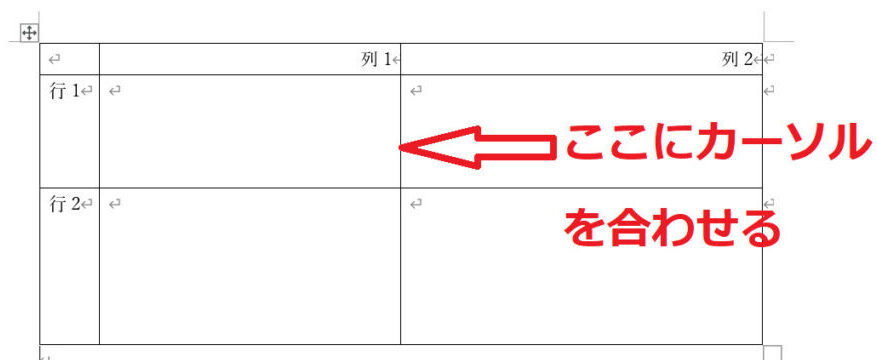

次に、全体のばらつきを抑えて報告書の体裁を整えます。

たとえば、文字を中央に寄せたい場合、任意の文字をドラッグして[中央揃え]を選択すると、下図のように自動的に表の中央へ配置されます。

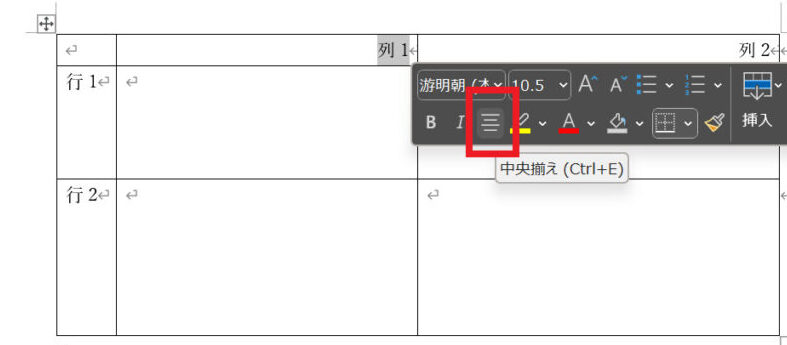

そして、下図のように文字のフォントやセルの色を変えるなどすれば、体裁を見やすく整えられます。

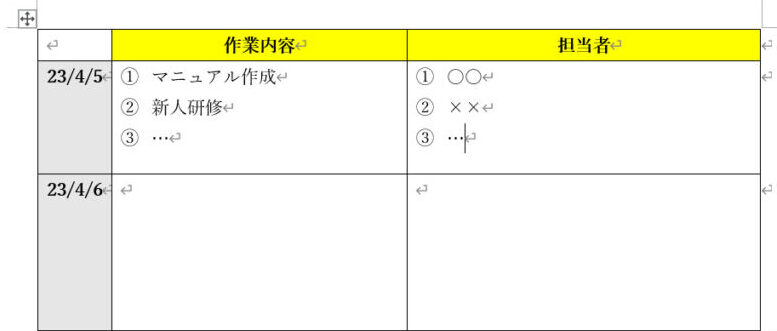

情報を入力する

最後に、必要な情報を入力していきます。

上図のように、作業の日にちや内容、担当者名などを抜け漏れなく記載しましょう。また、必要であれば画像やグラフを添付すると、より分かりやすくなるのでおすすめです。

見やすい報告書を書く3つのコツ

ここからは、伝わりやすい報告書を書く3つのコツをご紹介します。以下のコツを押さえれば、誰でも一目で内容を理解できる報告書が作れます。

(1)誰に向けて書くかを意識する

見やすい報告書を書く1つ目のコツは、誰に向けて書くかを意識することです。

たとえば、役員に報告書を提出する場合、確認に多くの時間を割けないことを考慮して、要点が明確になるように作成しましょう。一方、直属の上司に報告書を渡す場合には、現場の状況から適切な判断ができるように、可能な限り詳細に書く必要があります。

このように、誰に向けて書くかによって「情報の粒度」が異なるため注意しましょう。

(2)基本の構成を守る

見やすい報告書を書く2つ目のコツは「標題・要旨・詳細」の基本構成を守ることです。

報告書を作成するときは、詳しい状況・具体的な内容を「詳細」に記載して、その要点を端的に「要旨」でまとめます。最後に、「標題」が要旨・詳細とズレていないかを確認します。

以上のように、「標題」「要旨」「詳細」の基本的な流れを崩さずに、伝えるべき報告が一貫するように注意しましょう。

(3)ITツールを活用する

見やすい報告書を書く3つ目のコツは、ITツールを活用することです。

報告書には「正確な事実・状況を記載して、すぐに共有する」という重要な役割があります。しかし、ExcelやWordでは体裁を整えるのに細かい設定が多く、手書きのように直感的に書き込めない点が不便です。

そのため、「テンプレートで報告書の体裁を簡単に整えられて、いつでもすぐに確認できるITツール」を使いましょう。たとえば、テンプレート機能が付いた「ナレカン」は、マルチデバイス対応なので、ITに馴染みのない現場にもすぐに浸透します。

【必見】最も簡単に報告書を作成・管理できるツール

以下では、最も簡単に報告書を作成・管理できるツールをご紹介します。

報告書の作成に、WordやExcelを使う企業は少なくないものの、ノート感覚で作成できない点が使いづらいと言えます。また、WordやExcelは、中身を確認するためにいちいち開く必要があり、必要な報告書を探しづらいというデメリットがあるのです。

そのため、そもそも作成・管理が煩雑になりがちな「ファイル形式」のExcelやWordではなく、複数の報告書を「ノート形式」で整理できるITツールを導入しましょう。しかし、多機能で複雑なITツールは社員が使いこなせない可能性があるので注意が必要です。

結論、報告書の管理に最適なのは、メールを使える方ならば、すぐに使える程シンプルな「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事」で報告書を作成すれば、記事を多階層の「フォルダ」で整理できるので、作成した報告書が見つからない心配がありません。また、ナレカンには、精度の高い検索機能も付いているので、目的の情報にピンポイントでたどり着けます。

最もシンプルに報告書を管理するツール「ナレカン」

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

【種類別】 報告書作成に役立つ例文

以下では、報告書の種類別に例文を2つご紹介します。

➀営業報告書の例文

(1)表題:営業報告書

(2)件名:新商品△△の販売促進

(3)訪問先:株式会社〇〇

(4)訪問日時:2023年12月13日(水)

(5)先方担当者:〇〇部 〇〇様

(6)自社担当者:営業部 〇〇課長・〇〇

(7)報告者:営業部 〇〇

(8)訪問目的:

〇〇株式会社の新事業立ち上げの計画に伴い、新商品△△について説明すること。また、販売を促進するための施策を提案する。

(9)営業内容と結果:

新商品△△について、追加された機能の特徴を説明したところ、その性能について評価していただいた。しかし、競合であるA社からも商品の案内を受けているため、決めかねているとのお話だった。販売促進のためのイベント実施を提案したところ、そのような企画は初めてだと興味を示されており、詳細について近日中に打ち合わせをしたいと申し出があった。

(10)課題:

新商品△△について、性能面では満足しているが、容量と操作性についてA社と比較して劣っているため、改善してほしいとの要望があった。

(11)展望:

来週中に会議を開き、容量と操作性について検討する必要がある。また、次回訪問時までに、イベントの詳細について提案できる状態にしたい。

営業報告書では、業務の進捗状況をチーム内の誰が見ても把握できるよう、読みやすい文章で作成するのが大切です。営業活動の要点を整理すると共に、今後の業務に向けて課題や展望まで記載しましょう。

➁社外向け経緯報告書の例文

(1)作成日:2023年12月15日(金)

(2)宛名:株式会社〇〇御中

(3)作成者:株式会社〇〇

情報システム部

〇〇〇〇

(4)表題:システム不具合に関する経緯報告書

(5)謝罪文

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

この度は、貴製品に不具合が発生しましたこと、深謝いたします。

2023年12月12日に発生いたしましたシステムの不具合について、以下の通り経緯をご報告申し上げます。

記

<概要>

(6)発生日:2023年12月12日(火)17:30頃

(7)発生範囲:〇〇サービス 管理画面

<詳細>

(8)内容:

2023年12月12日(火)17:30頃、〇〇サービスにおいて、ログインできないというシステム障害が発生いたしました。

(9)現状:

・12月15日(金)時点で障害の解消を確認

(10)経過:

・12月12日(火)17:40頃 新機能の追加作業を開始

・12月13日(水)12:00頃 ログインエラーのアラートが発生

・12月14日(水)18:00 不具合の発生箇所を特定。旧バージョンを適用

・12月15日(金)15:00 該当箇所を修正。不具合の解消を確認

・12月16日(金)16:00 新機能の追加作業を再開始。システム障害の解消を確認

<原因と対策>

(11)原因:

ⅰ)本来新機能の追加作業で必要な入力を失念しており、サーバー上で正常な処理が進められなかった。

ⅱ)最終確認において、担当者のみの確認となっており、十分なチェック体制を整えられていなかった。

(12)対策:

ⅰ)作業の抜け漏れを確認できる「チェックリスト作成アプリ」の導入を決定いたしました。来年度2月より現場で運用できるように準備を進めてまいります。

ⅱ)今後新機能の追加作業の確認は、担当者と上長の2名が行うように、チェック体制の見直しを進めてまいります。

以上

社外向けの経緯報告書では、先方へのお詫びの気持ちを伝えなければなりません。したがって、「内容」や「対策」よりも先に謝罪文を記載しましょう。

見やすい報告書の作成方法と注意点まとめ

これまで、見やすい報告書の作成方法や注意点を中心にご紹介しました。

見やすい報告書を作成したい場合、「標題・詳細・要旨」が一貫するように意識したり、提出先によって書き方を変えたりするのが大切です。また、報告書は作成して終わりではなく、いつでも見返せるようにITツールを用いて適切に管理しておきましょう。

しかし、報告書は部署関係なく全社員が作成・管理する機会があり、操作が難しいと人によっては使いこなせない可能性が高いです。そのため、報告書の管理は、「ITスキルのない人でも簡単に情報を整理して管理できるツール」が適しています。

そこで、必要な情報をすぐに探し出せるように管理するには、メールを使える方ならば、すぐに使える程シンプルな「ナレカン」が最適です。

ぜひ「ナレカン」を導入して、報告書の作成から管理までを効率化しましょう。