今日では書類の電子化に伴い、文書管理やワークフローにシステムを導入する企業が増えています。さらに、両者を連携すればワークフローシステムでは難しい「高精度な書類検索」が、文書管理システム上でできるようになって便利です。

一方、文書管理とワークフローの違いが曖昧で「どのようなシステムを選ぶべきか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「文書管理とワークフローの違いやおすすめの連携システム4選」を中心にご紹介します。

- 文書管理とワークフローの違いを押さえたい

- システムを使って、文書管理をワークフローと連携したい

- 文書管理とワークフローを簡単に連携できるシステムを探している

という方はこの記事を参考にすると、文書管理とワークフローの違いが分かり、両者を正しく連携できるようになります。

目次

文書管理とワークフローの違い

以下では、文書管理とワークフローの違いを解説します。「そもそも両者の理解が曖昧だ」という担当者の方は必見です。

文書管理とは

文書管理とは、紙・デジタルなどの媒体を問わず、社内で使う文書を管理することです。

文書管理の対象となるのは、契約書や納品書、申請書といった業務フローで発生する書類から、就業規則やマニュアルといった社内に蓄積しているものまでさまざまです。

従来は紙の書類をファイルやキャビネットで管理することが一般的でした。しかし、紙の書類はセキュリティ面に不安があるほか、必要なタイミングですぐに見つけられないため、今日ではシステム上で管理する企業が増えています。

ワークフローとは

ワークフローとは、業務に関する一連の流れを指します。

たとえば、管理部門が消耗品を発注した場合には「上司と部門長の承認をもらい、総務担当が注文する」のように決められた手続きを踏みます。また、稟議決裁業務では「稟議書に提案内容を記載して、上層部の承認をもらう」という順序で進めるのが一般的です。

以上のように、申請や稟議といった「複数人が関わる業務を、決められたルールに沿って処理すること」をワークフローと呼びます。

両者の違いとは

文書管理とワークフローは役割に違いがあるため、それぞれ独立したシステムで管理します。文書管理とワークフローの役割は以下の通りです。

- 文書管理:社内の文書を管理すること

- ワークフロー:業務で発生する一連の手続きをすること

しかし、ワークフローでは稟議書や申請書といった文書のやりとりが頻繁に必要になるため、近年では文書管理とワークフローを連携する企業が増えているのです。

文書管理とワークフローシステムを連携できないのはなぜ?

文書管理とワークフローシステムを連携できないのは、文書が適切に管理されていないことが主な原因です。

申請手続きや稟議を進めるうえでは、多くのメンバーが関わります。こうした状況で文書の保管場所が分かりにくかったり、共有しやすい環境に保管していなかったりすれば、ワークフローシステムを導入していても文書を正しく連携できません。

そこで、ワークフローシステムと併せて「文書管理システム」を導入すれば、フォルダ機能や高度な検索機能によって必要な書類がすぐに見つかります。なかでも、必要な機能に過不足のない「Stock」は、シンプルなので非IT企業でも安心して運用できます。

ワークフローシステムとの連携に最適な文書管理システム4選

以下では、ワークフローシステムとの連携に最適な文書管理システム4選を紹介します。

ワークフローシステムは、申請書の作成や承認のフローを効率化できるものの、検索の精度が低いものが多く膨大な書類の管理には不向きです。そこで、目的の資料をすぐに探し出せる「文書管理システム」を併用すれば、適切な文書管理が実現します。

ただし、多機能なシステムではITに不慣れな社員が使いこなせず、文書管理がかえって非効率になりかねません。したがって、「必要な機能に過不足のない、シンプルなシステム」を選びましょう。

結論、文書管理とワークフローの連携に最適なのは、非IT企業の65歳の方でも、直感的に使いこなせるほどシンプルなシステム「Stock」一択です。

Stockの「ノート」にはあらゆる文書ファイルやテキストを残せるうえ、ノートは”申請書”や”稟議書”などのカテゴリに応じて「フォルダ」で整理できます。また、強力な「検索機能」もあるので、ワークフローシステム上で文書を共有するときもスムーズです。

非IT企業の65歳以上の方でも直感的に使えるシステム「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

ファイル管理に特化したツール「Google ドライブ」

<Google ドライブの特徴>

- 強いセキュリティで情報を守れる

- 複数人での共同編集ができる

Google ドライブ内のファイルは暗号化されるため、外部からの不正アクセスや情報漏えいのリスクを軽減できます。

ひとつの文書を複数人で共同編集できるので、スムーズに文書作成を進められます。

<Google ドライブの機能・使用感>

- さまざまなツールのファイルを格納できる

- ファイルのアップロード履歴が分かる

「ドキュメント」「スプレッドシート」などのGoogleツールはもちろん、PDFやMicrosoftツールなどのファイルも格納できるため、文書の保管場所を一元化したい場合に最適です。

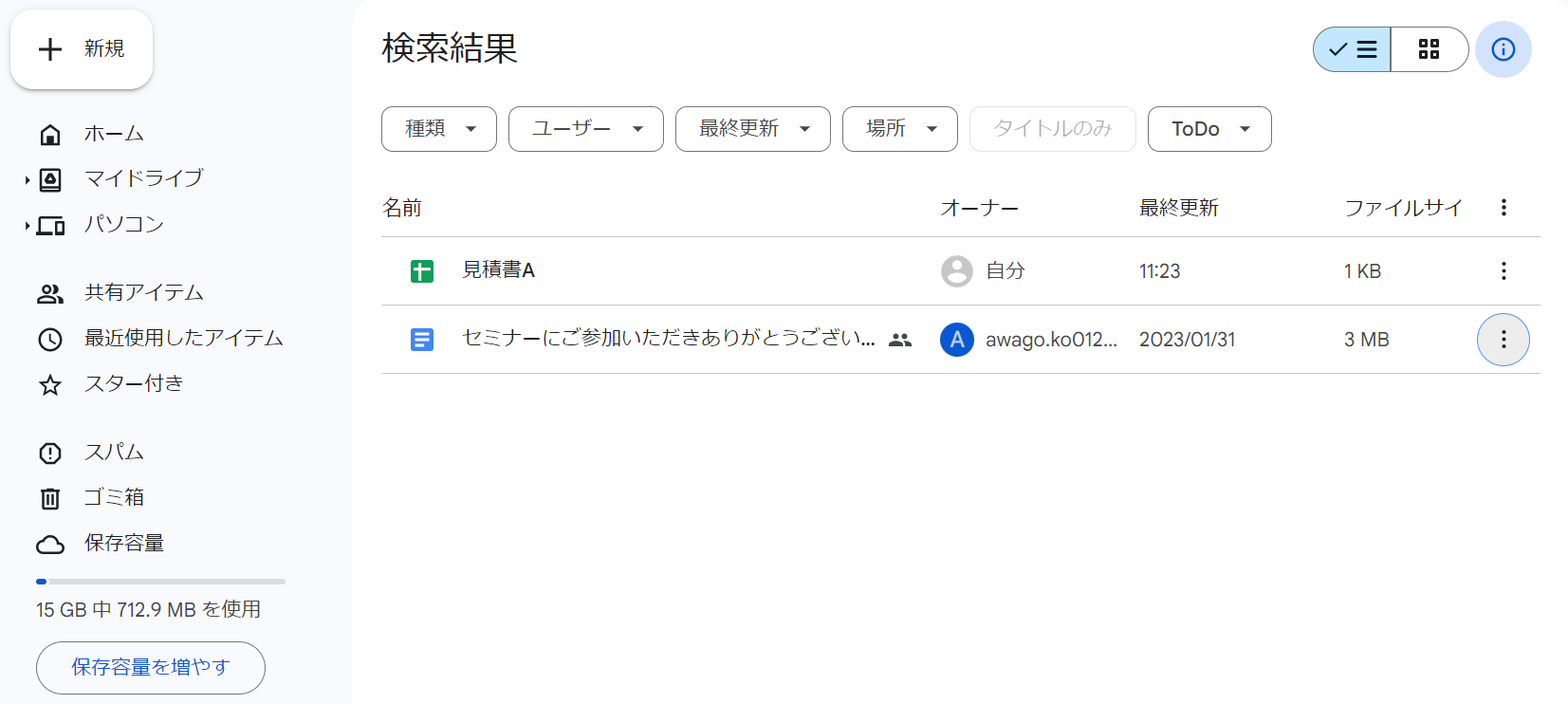

「マイドライブ」では、過去にファイルをアップロードしたメンバーや日付、ファイルに加えた変更などの履歴が分かります。「誰が、いつ、何のファイルをアップロードしたか」をすぐに確認したい方に便利な機能です。

<Google ドライブの注意点>

- 無料プランは個人利用のみ

- モバイル端末では一部の機能が使えない

無料プランは個人利用のみとなっているため、複数人での利用を検討している場合は、有料プランの契約が必須です。

「GoogleAppScriptや拡張機能やライブラリのようなものが、モバイル系だと使えないです。」というユーザーの声もあります。(引用:ITreview)

<Google ドライブの料金体系>

- 個人向け(無料):0円

- Business Starter:816円/ユーザー/月(月払い)

- Business Standard:1,632円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:2,448円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

ドキュメントDXをサポートするシステム「楽々Document Plus」

<楽々Document Plusの特徴>

- 多機能で幅広い用途で使える

- 検索性能が高い

期限管理機能によって契約書の手続きミスをなくしたり、ワークフロー機能を使った電子承認をしたりと、幅広い業務で活用できるのが特徴です。

高性能の検索エンジンと高速ビューワを備えており、必要な情報をすぐに探し出せるメリットがあります。

<楽々Document Plusの機能・使用感>

- 文書登録の手間を省ける

- 文書を「お気に入り」に登録できる

ドラッグ&ドロップでファイルを文書内へ添付したり、文書番号を自動で採番したりできる機能が備わっています。そのため、文書を登録するうえでの手間や抜け漏れを防ぎたい方に便利です。

頻繁に使うフォルダや文書を「お気に入り」に登録すれば、フォルダツリーのトップに表示されるのですぐにアクセスできます。フォルダや文書を毎回探し出す必要がなくなることで、業務がスピーディになるのです。

<楽々Document Plusの注意点>

- 使いはじめるハードルが高い可能性がある

- 登録できる文書のデータサイズに上限がある

多機能で価格も150万円(税抜)~なので、予算を抑えたい組織には、使いはじめるハードルが高い可能性があります。

文書のデータサイズに上限があるため、大容量の文書データを残したいユーザーからは改善を求める声が挙がっています。(参考:ITreview)

<楽々Document Plusの料金体系>

- ユーザライセンス:150万円(税抜)~、詳細は要問い合わせ

ドキュメントをスムーズに扱えるシステム「DocuWorks」

<DocuWorksの特徴>

- 紙文書と電子文書をまとめて管理できる

- 電子印を利用できる

スキャンした紙文書のデータと、WordやExcelといった電子文書のデータをまとめて管理できるのが特徴です。

“日付印”や”重要”、”承認”といったスタンプ機能が標準搭載されています。また、別アプリとの連携によって署名処理の進捗を確認したり、署名した文書をダウンロードしたりできます。

<DocuWorksの機能・使用感>

- 文書を自動で格納できる

- PDFを素早く閲覧できる

「見積書」「注文書」など、あらかじめ文書に属性を登録すれば、指定場所に自動で文書が格納されます。その結果、手作業で文書やファイルを振り分ける手間を省けて便利です。

PDFはプレビューで見られるため、わざわざファイルを開く必要がありません。また、パスワード付きのPDFも生成できるので、重要な文書をPDFでやりとりする企業で役立ちます。

<DocuWorksの注意点>

- ITに不慣れな方には使いづらい可能性がある

- 正しくPDF出力されないケースがある

多機能ゆえに、ITの専門知識がない方には使いこなすのが困難な恐れがあります。

「PDFにすることによって編集していたものが若干ズレたり画質が変わったりするのがデメリット。」というユーザーもいます。(引用:ITreview)

<DocuWorksの料金体系>

- DocuWorksサブスクリプション:ユーザー数に応じて見積ります。(以下は一例)

- DocuWorks サブスクリプション/1ユーザー:800円/月

- DocuWorks サブスクリプション/10ユーザー:4,900円/月

- DocuWorks サブスクリプション/100ユーザー:38,500円/月

- パッケージ:DocuWorks 9.1に必要なオプションを組み合わせます。(以下は一例)

- DocuWorks 9.1 ライセンス認証版/1ライセンス:17,800円

- DocuWorks 9.1 ライセンス認証版/10ライセンス:150,000円

- DocuWorks 9.1 ボリュームライセンス版/100ライセンス:1,185,000円

- DocuWorks 9.1 ボリュームライセンス版/1000ライセンス:8,690,000円

<比較表>ワークフローシステムとの連携に最適な文書管理ツール一覧

以下は、ワークフローシステムとの連携に最適な文書管理ツール4選の比較表です。(左右にスクロール可)

| Stock【一番おすすめ】 | Google ドライブ | 楽々Document Plus | DocuWorks | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

非IT企業の65歳以上の方でも直感的に使えるシステム |

ファイル管理に特化したツール「Google ドライブ」 |

ドキュメントDXをサポートするシステム「楽々Document Plus」 |

ドキュメントをスムーズに扱えるシステム「DocuWorks」 |

| フォルダ管理 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 検索機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 注意点 |

文書の蓄積・共有に特化したツール |

複数人での無料利用はできない |

料金コストを抑えたい場合は不向き |

多機能で上手く使いこなすのが困難 |

| 料金 |

・無料

・有料プランでも500円~/ユーザー/月 |

・無料プランあり

・有料プランは816円~/ユーザー/月(月払い) |

・無料プランなし

・150万円(税抜)~ |

・無料プランなし

・800円~/ユーザー月 |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「Google ドライブ」の詳細はこちら |

「楽々Document Plus」の詳細はこちら |

「DocuWorks」の詳細はこちら |

上記のように、文書管理ツールには多機能で操作が複雑なものもあります。そのため、とくに非IT企業でツールを定着させるには「機能がシンプルか」を軸に選びましょう。

文書管理とワークフローを連携する手順

以下では、文書管理とワークフローをスムーズに連携する手順を解説します。連携に最適なシステムの例もご紹介しているので、担当者の方は必見です。

(1)必要な文書を洗い出す

はじめに、文書管理とワークフロー両方の対象となる文書を洗い出しましょう。

具体的には、「どのような書類が対象となるか」「数はどれくらいか」「処理量はどの程度か」まで細かく調べる必要があります。詳細を把握しておくことで、ファイルへの振り分けや運用がスムーズに進むのです。

したがって、連携に無駄な時間と予算をかけないためにも、あらかじめ必要文書の詳細を洗い出すことが大切です。

(2)文書のライフサイクルを把握する

次に、対象となる文書のライフサイクルを把握しましょう。

「文書のライフサイクル」とは、ビジネス文書における「発生→活用→保管→検索→保存→廃棄」のプロセスを指します。ビジネスでは、法的な要請に答えたり情報漏えいを防いだりするために、文書のライフサイクルを確実に押さえなければなりません。

ただし、文書のライフサイクルは文書の書類に応じて異なるので注意が必要です。

(3)連携に必要なシステムを導入する

続いて、文書管理とワークフローの連携に必要なシステムを導入しましょう。文書管理とワークフローを連携できるシステムの特徴は以下の通りです。

- 文書をカテゴリごとに整理できる「フォルダ機能」があること

- 目的の文書をすぐに探し出せる「優れた検索機能」があること

- 文書に紐づく「メッセージ機能」があること

以上の特徴を満たしていれば、文書に紐づいたメッセージ機能で上司へ素早く連絡できるうえに、必要な文書の保管場所が分からなくなる心配もありません。

たとえば、文書管理とワークフローの連携に必要な機能を過不足なく備えた「Stock」は文書管理とワークフローの連携に最適です。

(4)アクセス権を設定する

最後に、文書とワークフローに共通するアクセス権を設定しましょう。

共通のアクセス権限を設ければ、ワークフローシステムと文書管理システムで、同じ書類を参照できるようになるのです。たとえば、文書を格納した「フォルダ」へのアクセス権を設定する方法が挙げられます。

一方で、両者でアクセス権が異なってしまうと、業務で必要な書類が見られなかったり、無関係のメンバーに重要な情報が漏れたりする恐れがあります。したがって、必ず両者に共通のアクセス権を設定しなければなりません。

文書管理とワークフローの違いやおすすめの連携システムまとめ

これまで、文書管理とワークフローの違いや、おすすめの連携システム4選を中心にご紹介しました。

文書管理は社内の文書を管理すること、ワークフローは業務で発生する決まった手続きをすることを指します。また、ワークフローシステムであれば両者を一か所でできるものの、文書を探したり関係者へ送信したりするのに手間がかかるのです。

そこで、ワークフローシステムを”文書管理システム”と連携し、あらゆる文書を適切に管理しましょう。具体的には、文書の種類に応じて「フォルダ」分けできる機能と、キーワードを入力するだけで文書が見つかる「検索機能」が必須です。

結論、自社に最適な連携システムは、文書管理に必要な機能に過不足がなく備わった「Stock」一択です。さらに、Stockはシンプルなため、非IT企業の65歳の方でも即日で使いこなせます。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し、ワークフローと文書管理を両立して業務を効率化しましょう。