保育士の転職や異動に伴い、後任者に引き継ぎするには「引き継ぎ書」の作成が必須です。口頭ではなく引き継ぎ書を利用することで、伝達漏れや記憶違いなどのトラブルが防げるようになります。

しかし、「引き継ぎ書を書いたことがないので、どのような点に注意すれば良いのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、引き継ぎ書を作成するコツとおすすめのツールを中心に紹介します。

- 保育園の引き継ぎ書に記載すべき項目を知りたい

- 時間をかけずに効率良く引き継ぎ書を作成したい

- 行事や園児に関する情報を日常的に管理して楽に引継ぎしたい

という方は今回の記事を読むと、引き継ぎ書を作成するうえで押さえるべきコツが分かるので、時間がないなかでも効率よく作成できるようになります。

目次

保育園で引き継ぎ書が必要な理由とは

保育園で引き継ぎ書が必要な理由は「時間の削減」「トラブルへ対処」挙げられます。

慢性的な人手不足が起きている保育の現場では、後任者の育成に時間を割くことが難しい場合もあります。そこで、前任者があらかじめ引き継ぎ書を作成しておけば、重要な事項は引き継ぎ書に記載されているので、教育にかかる時間を抑えられるのです。

また、保育ではクラスをひとりで担当しているケースも少なくないので、業務や子どもに関する情報が属人化してしまいがちです。そのため、適切な引き継ぎができていなければ、トラブルが起きたときに対処できなくなってしまいます。

そこで、以上の問題を解消するために「引継ぎに必要な情報を日常的に残せる仕組み」を整えましょう。

引き継ぎ書に記載すべき4つの要素とは

ここでは、引き継ぎ書に記載すべき4つの要素を紹介します。以下の要素が漏れている場合、トラブルに対処しきれないリスクが高まるので、早急に改善しましょう。

(1)子どもの記録

保育での引き継ぎ書に子どもの記録は欠かせません。とくに以下の情報は必須です。

- 子どもの名前と顔写真

- アレルギーの有無

- 得意なこと・苦手なこと

- 子ども同士の人間関係(誰とよく遊ぶのか、ケンカしてしまうのか等)

- 言語発達の段階

また、これらの項目以外にも、引き継ぎすべき情報があれば追記しましょう。

(2)保護者の記録

引き継ぎ書には、保護者に関する情報も必須です。

保護者の情報を事前に引き継いでおくことで、保護者とのトラブルを未然に防げます。たとえば、家庭環境や教育方針など、今後対応するうえで注意すべき点をまとめて記載しておきます。

園に対してクレームをする保護者の方もいるので、適切に情報共有をしてトラブル防止に努めましょう。

(3)クラスのルール

クラスのルールも、引き継ぎ書への記載が必要です。

ルールが突然変わると、子どもたちが戸惑うので注意が必要です。また、「なぜそのルールを設けたのか」などの背景も記載しておくと、後任者も納得しやすくなります。

ただし、引き継ぎのタイミングでルールを改めたり、追加したりすることも大切です。そのため、あくまでも参考程度に記載しておきましょう。

(4)行事予定

行事の予定も引き継ぎ書に記載しておきましょう。

行事日程はもちろん、当日までにやるべきことや対応中のことがあれば、どこまで終わっているかも含めて漏らさず記載しなければなりません。

とくに行事は、園全体のイベントになることが多く、対応が遅れるとほかのクラスに迷惑を掛けてしまうので注意しましょう。

保育園の引き継ぎシートの書き方

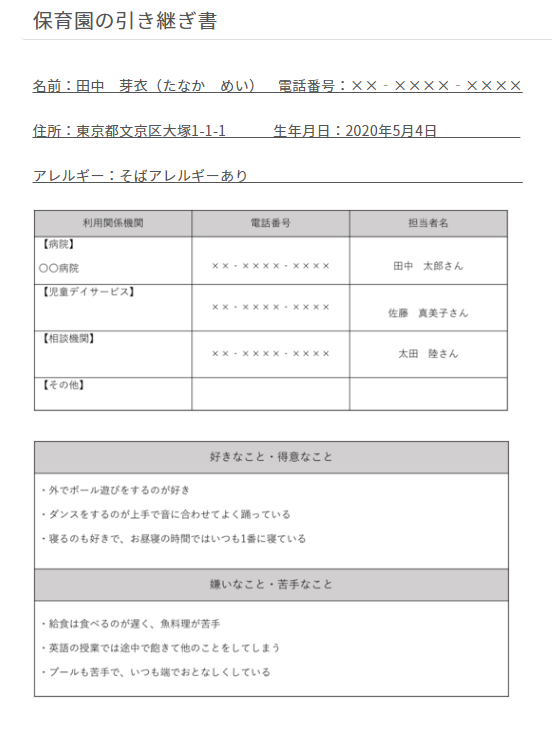

以下は、子どもの記録を引き継ぐときの記入例です。

引継ぎシートを書くときは、はじめに個人情報、つぎにかかりつけの機関、最後に児童のパーソナリティの部分という順番で書きましょう。

引継ぎシートには、表を用いて、必要な情報を簡潔にまとめると、後任者も少ない時間で児童の情報が把握しやすくなります。ただし、児童のことを伝えたいあまり、情報を詳細に書きすぎると、後任者に読まれない可能性もあるため注意が必要です。

また、苦手なことよりも得意なことを詳細に書きましょう。子供の好きなことや得意なことを把握しておくことで、関わるきっかけをもちやすくなり、園児と良好な関係を築けるようになります。

保育園にありがちな引き継ぎを難しくさせるケース

人手不足なうえに業務量が多い保育の現場では、下記のようなケースが起こりやすく、引き継ぎが難しくなる場合もあります。

- 引き継ぎ時間が十分に用意できない

- 後任者が決まっていない

保育士の場合、行事が続く時期などは仕事が忙しく、準備のために時間外労働を余儀なくされる状況も少なくありません。とくに、卒園式や修了式、お別れ会が重なる3月では、引き継ぎに必要な時間を確保するのが難しいと言えます。

保育業界は慢性的な人材不足なので、後任の保育士がなかなか見つからず引き継ぎができないこともあります。そのため、資料を作成するだけで、直接伝えることができないケースがほとんどです。

どのような事態でも十分な引き継ぎをするには、事前の対策が必須です。退職間際に焦ることがないように、計画的に引継ぎの準備をしていきましょう。

【必見】保育園の引き継ぎ書におすすめのITツール

ここでは、保育園の引き継ぎ書におすすめのITツールを紹介します。

忙しい3月に引継ぎ書を作成するのは負担が大きいので、事前に準備しておくことが大切です。たとえば、日々の子どもたちの記録をメモしておけば、何を書いたら良いか分からなくなる事態を回避できます。

ただし、メモは適切に管理しておかなければ、必要なときにすぐに確認できません。そのため、「紛失することもある紙」や「更新が面倒になるExcel」は避けましょう。

結論、日頃の保育記録に最適なのは、スマホやタブレットからメモが取れて、あとから簡単に内容を振り返れる「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事」には、テキスト文字や画像を残せるうえに、多階層の「フォルダ」で組や児童に分けてわかりやすく情報管理ができます。また、テンプレートを設定できるため、引き継ぎ書を1から作成する手間を省けられて、時間短縮につながるのです。

保育園に関する情報を簡単に管理できる「ナレカン」

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

負担軽減!引き継ぎが難しい状況でもできる3つのコツ

以下では、引き継ぎが難しい状況でもできる3つのコツを紹介します。引き継ぎを成功させ、後任者が問題なく業務を進められるように、以下の対策を進めましょう。

(1)日々の記録をメモする

1つ目のコツは、日々の記録をメモすることです。

引き継ぎ書には、子どもの様子を書き残しておきましょう。乳幼児期の成長はあっという間なので、日々記録していかなければ意味がありません。しかし、園児一人ひとりの様子をゆっくりと記録している時間はありません。

そのため、紙のノートやパソコンを使うのではなく、スマホやタブレットから簡単にメモできるツールを使いましょう。

(2)フォーマットを作成する

2つ目のコツとして、引き継ぎ書のフォーマットの作成が挙げられます。

引き継ぎ書の項目がすでに決まっている場合は、フォーマットを作成するなどして「あとは項目を埋めていくだけの状態」にしておきましょう。事前に準備しておけば焦ることもなく、ほかの保育士も使えるので重宝します。

このように、引き継ぎ書を一から作成すると保育業務を圧迫しかねないので、積極的に取り入れていくべきです。

(3)マニュアルの作成する

3つ目のコツとして、マニュアルの作成をしましょう。

引き継ぎをするのにあたり、引き継ぎ書のほかにマニュアルも必要です。仮に、十分な引き継ぎ時間が確保できなくても「まずはマニュアルを参考に進めて、分からないことのみを直接教える」という使い方ができます。

ただし、紙やWordのマニュアルは次第に使われなくなり、どこにあるのかも分からなくなります。そのため、スマホやタブレットから簡単にマニュアルを確認できる「ナレカン」のようなシンプルなツールを使うのが最適解です。

保育園での引き継ぎ書の必要性と3つのコツまとめ

ここまで、保育園での引き継ぎ書の必要性と3つのコツを中心に紹介しました。

引き継ぎ書は、「時間の削減」「トラブルの回避」などの重要な役割を果たします。ただし、引き継ぎ書を作成するには、日々の子どもの記録をメモしたり、引き継ぎ書のフォーマットやマニュアルを作成したりする事前準備が欠かせません。

しかし、紙やWord、Excelを使っていると、次第に「どこにあるのか分からない」「更新に手間がかかるので使っていない」という状況になります。そのため、「誰でも簡単に欲しい情報を見つけられるツール」を使いましょう。

したがって、自園が導入すべきなのは、あらゆる情報を蓄積する「記事」に蓄積し、わずかな操作で欲しい情報を見つけられる『ナレカン』一択です。

ぜひ「ナレカン」を導入して、自園の引き継ぎを成功させましょう。

関連記事: 幼稚園のICT化とは?メリットや注意も徹底解説