業務から得られた知見やアイデア、個人が持つスキルなどの「ナレッジ」を社内に蓄積し必要な場面で活用することで、チーム全体の生産性向上が期待できます。

また、ナレッジは中途・新入社員の教育を効率的にするだけでなく、マニュアル作成やトラブルへの対処、定型業務の効率化などさまざまな場面で活用できます。

しかし、「ナレッジの有効的な活用方法が確立されておらず、どのように社内で展開していけばよいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ナレッジの概要からナレッジを適切に管理する方法を中心にご紹介します。

- ナレッジの共有方法を社内に浸透させ、業務を効率よく進めたい

- ナレッジ管理を適切に行い、知識が属人化しない環境を作りたい

- ナレッジの運用・管理を効率化できる方法を知りたい

という担当者の方はこの記事を参考にすると、ナレッジについて正しく理解できるうえ、ナレッジ共有が円滑に行える環境づくりのヒントが得られます。

目次

ナレッジとは

ナレッジは一般的に「知識」や「知恵」という意味で使われます。一方、ビジネスシーンでは「企業に付加価値を生み出す経験や体系的な知識」という意味で使われます。

ナレッジを活かして業務を効率化させるには、ナレッジの意味や使い方を正しく把握しなければなりません。とくに、ビジネスにおけるナレッジは単なる「知識」ではなく「企業に有益となる情報」である点に注意しましょう。

このように、ナレッジの意味を正しく把握することで「社内で共有すべき情報は何か」が明確になります。

関連記事: ナレッジシェアは難しい?効果的な共有方法を紹介!

ナレッジとノウハウの違い

以下では、ナレッジとノウハウの違いについて解説します。似た意味で用いられますが、ビジネスシーンでは区別して使いましょう。

ノウハウとは?

「ノウハウ」の辞書的な意味は以下の通りです。

ノウ‐ハウ【know-how】1.ある専門的な技術やその蓄積のこと。「仕事のノウハウを覚える」2.技術競争の有力な手段となり得る情報・経験。また、それらを秘密にしておくこと。引用:デジタル大辞泉

ノウハウは一般的に「手続き的知識」を指します。手続き的知識とは「〇〇のときには、〜〜する」という手順を示し、ビジネスにおいては「何かの作業をする際に必要な知識や技術」を意味します。

つまり、ノウハウは実際に経験しないと得るのが難しい知識です。したがって、知識が豊富な社員のノウハウをどのように教育へ活かすかが重要となります。

ナレッジとノウハウの違い

ナレッジとノウハウの違いは「獲得のために実体験が必要かどうか」です。

ノウハウは実体験を通さなければ得られない知識です。一方で、ナレッジは自身の経験を通じて得る以外にも、本を読むことや話を聞くことで得られる知識を指します。

つまり、「ナレッジは言葉を通じて知識を伝えられる一方で、ノウハウは体験を通じないと知識を伝えられない」という違いがあるのです。外部から得られる知識はナレッジ、社員が個人的に培った経験はノウハウとして区別しましょう。

ナレッジに関連するビジネス用語

以下では、ナレッジを含んだビジネス用語について解説します。ビジネスシーンで頻繁に使われる用語であるため、ナレッジを社内展開する前に意味を確認しておきましょう。

ナレッジベース

「ナレッジベース」とは、業務に関する「ナレッジ」を一か所にまとめた「データベース(情報が整理される場所)」のことを指します。

業務を通じて得た知識や経験などのさまざまな情報がまとめられているため、ナレッジベースは企業の貴重な情報資産と言えます。

ナレッジベースを設定すれば社内のナレッジ・ノウハウが一か所に集約し、ナレッジ管理が効率化するのです。具体的に、ナレッジをデータベース化すると、情報が分散している場合に比べて情報へのアクセス性が高まり、ナレッジの活用頻度を向上させられます。

ナレッジワーカー

「ナレッジワーカー」とは、幅広い知識や情報をもとに成果を出せる人材を指します。

ナレッジワーカーが注目されるようになった背景には、IT技術の進化や世界経済の発展により形のない商品やサービスの開発が加速したことが挙げられます。

「顧客の多様なニーズに応える」「競合他社との差別化を図る」「優位性を維持する」などの課題を、知識・経験をもとに解決できる存在が求められるようになったのです。

ナレッジマネジメント

「ナレッジマネジメント」とは、業務で得たナレッジを社内で共有・活用することで、業務効率化や組織力の向上を図る手法です。

業務を通じて獲得した知識、経験、ノウハウ、技術は個人の内部に蓄積する傾向にありますが、ナレッジマネジメントを確立させることで属人化を防止できます。

ナレッジマネジメントを行うメリットとして「情報の一元管理」や「業務効率化」が挙げられます。ナレッジマネジメントを行えば、ナレッジが活用されやすくなったり、新入社員や中途社員の教育に必要な時間が短縮されたりと、さまざまな効果が得られるのです。

ナレッジマネジメントを行う意味とは

ナレッジマネジメントを行う意味は、個人が持っているスキルや経験から得たノウハウを情報化してほかのメンバーに伝達すれば、チームや企業の成長を促進させるからです。

逆に、ナレッジが適切に共有されていない環境下では、知識のある特定の社員に業務が集中し作業進捗に遅延が生じる可能性があります。そこで、ナレッジマネジメントを行って知識を全社員に浸透させれば、分担しながらスムーズに作業を進められるのです。

このように、ナレッジマネジメントは業務を効率よく進めるために必要と言えます。ただし、ナレッジマネジメントを進めるうえでは、意味だけでなく押さえておきたい概念についても正しく把握しておくことが重要です。

ナレッジマネジメントに必要な「暗黙知」と「形式知」とは

以下では、ナレッジマネジメントに必要な2つの概念である「暗黙知」と「形式知」について解説します。

- 暗黙知とは

- 形式知とは

「暗黙知」とは、経験的に知っていても言葉では表すのが難しい知識のことです。

暗黙知は主観的で伝えづらいため、共有されなければ個人に蓄積されたままになってしまいます。たとえば、「長年の勘」や「コツ」などが当てはまります。

「形式知」は言葉や図を用いて表された知識です。形式知をまとめたものとして代表的なのが「マニュアル」です。

勤続年数が長い社員の経験や考え方(暗黙知)を文章化(形式知)して共有すれば、業務の質の均一化や教育コストの削減が行えます。

このような特徴を踏まえ、ナレッジマネジメントでは個人の主観的な「暗黙知」を、より共有しやすい客観的な「形式知」に変換して社内で活用する必要があるのです。

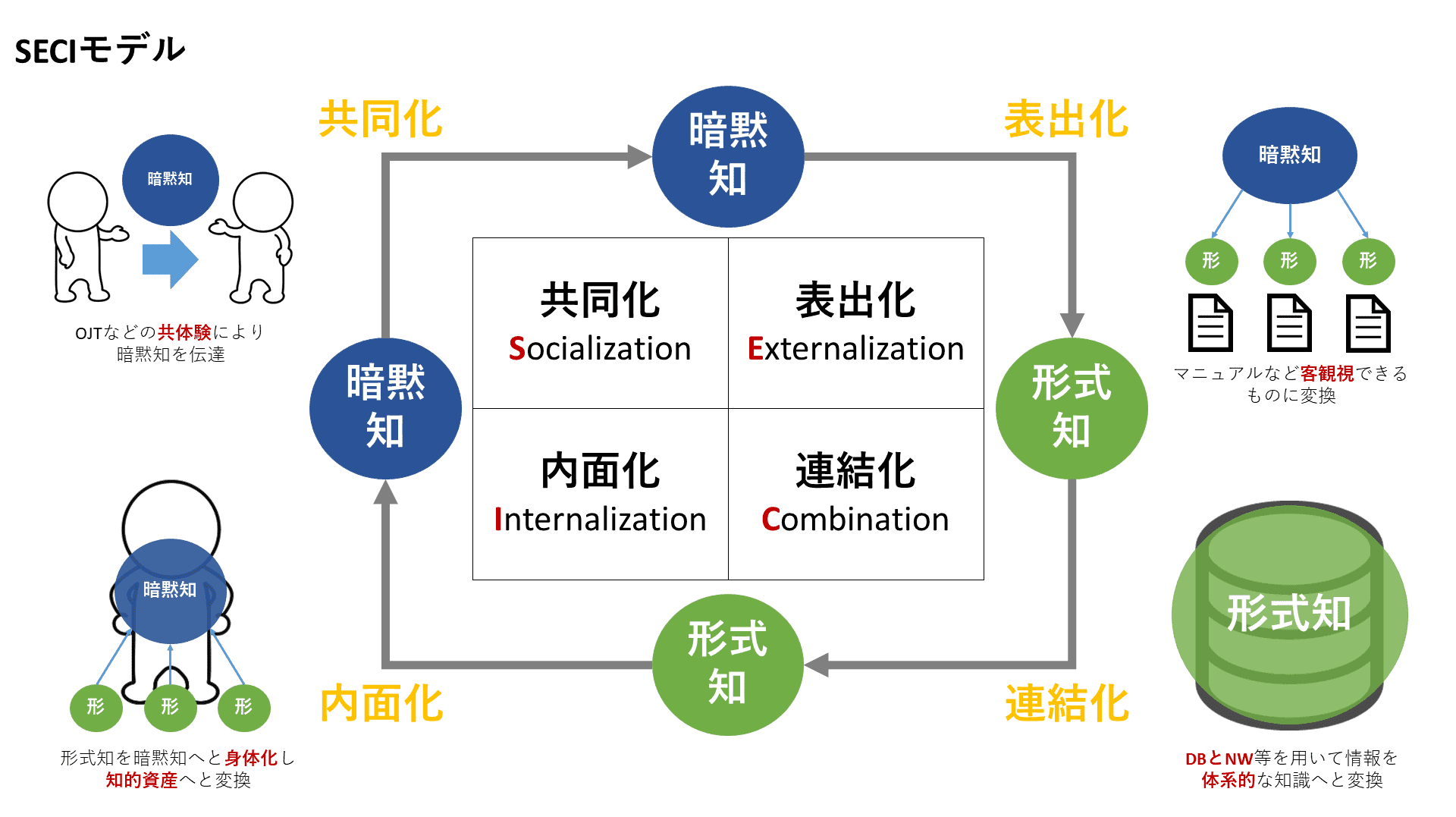

SECIモデルを活用したナレッジマネジメント

以下では、SECIモデルを活用したナレッジマネジメントをご紹介します。

SECIモデルの活用により、ナレッジを積極的に蓄積し活用するフローを簡単に構築できます。また、SECIモデルのサイクルは、以下の図のように行います。

SECIモデルでは、暗黙知から形式知への変換プロセスを「共同化」「表出化」「連結化」「内面化」の4つの要素に分解し、サイクルを回します。

- 共同化(Socialization)

- 表出化(Externalization)

- 連結化(Combination)

- 内面化(Internalization)

暗黙知は体験が必要なので、まずは「共同化」で経験を共有します。共同化は暗黙知から暗黙知への変換プロセスと言えます。

次に、共同化によって得た暗黙知を「表出化」によって文章化・図式化などの共有しやすい形にします。業務から得た気づきを文章化して報告する日報などが表出化に該当し、暗黙知から形式知への変換プロセスと言えます。

表出化で得た形式知をほかの形式知と組み合わせて新たな形式知を生み出すのが「連結化」です。連結化は形式知から形式知への変換プロセスです。形式知同士を組み合わせることで、体系的で総合的なナレッジを作り上げられます。

連結化で得られた形式知を体験に落とし込んで暗黙知にするのが「内面化」です。内面化は形式知から暗黙知への変換プロセスであり、暗黙知がチーム全体の知的財産として活用されたと言えます。

以上4つのステップを踏むことで、ナレッジマネジメントのために社内にナレッジを蓄積する準備ができるのです。

【非IT企業必見】ナレッジ管理・共有に役立つおすすめのツール

以下では、ナレッジ管理・共有におすすめのツールをご紹介します。

ナレッジを紙やExcelで管理する方法もありますが、修正や補足にかかる「ファイルを開く・編集する・保存する」手間がかかるため、古い情報のまま放置される恐れがあります。また、複数のファイルから必要な情報を探すのも面倒です。

このように、管理に手間がかかっていては有益なナレッジが共有・活用されなくなってしまうのです。したがって、ナレッジマネジメントを成功させて業務の無駄を省くためには、非IT企業でも「情報の更新がしやすくアクセス性が良いITツール」の導入が必須です。

結論、ナレッジの管理・共有に役立つのは、非IT企業の65歳以上の社員でも操作でき、簡単にナレッジ管理・共有が行える情報共有ツール「Stock」一択です。

Stockの「ノート」に情報を残せば、誰でも簡単にナレッジをリアルタイムで共有できます。また、「フォルダ」を使えば、ナレッジのカテゴリごとに整理できるので、情報が散乱する心配もありません。

最も簡単にナレッジ管理ができるツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

ビジネスシーンにおけるナレッジのまとめ

これまで、ビジネスシーンにおけるナレッジの意味から、正しく社内にナレッジを浸透させるマネジメント手法までご紹介しました。

企業に付加価値を生む経験や知識を指す”ナレッジ”は、暗黙知から形式知へと変化させ活用しなければなりません。そこで、「SECIサイクル」に代表されるナレッジマネジメントを実施することで、属人化を防止できます。

また、ナレッジマネジメントでは、情報共有ツールを使うと手間なくナレッジ管理ができます。ただし、ツールを選ぶ際には、さまざまな立場の社員から多くのナレッジが共有されるように、ITリテラシーを問わず誰でも使いやすいものを選びましょう。

したがって、Stockのように非IT企業向け、かつ「ノート」「メッセージ」「タスク」のナレッジマネジメントに必要な機能が過不足なく備わった情報共有ツールが最適です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」で社内におけるナレッジ共有の方法を確立し、業務の無駄を削減しましょう。