担当者が不在のときに作成する「電話・伝言メモ」は、用件が簡潔に分かるように、かつ迅速に共有する必要があります。しかし、電話をしながらメモをとるので、慣れていないと抜け漏れなどのミスが起こりやすい業務です。

そのため、「電話応対が苦手で、メモを上手くとれない部下が多い」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、失敗しない「電話・伝言メモ」の書き方やポイントを中心にご紹介します。

- 電話があったときの伝言メモの書き方が知りたい

- ビジネスにおいて上司に評価される伝言メモが書きたい

- 伝言メモの作成・共有を効率化したい

という方はこの記事を参考にすれば、電話・伝言メモを克服する方法が分かり、今後の新人教育へ役立てられます。

目次

電話の受け方・伝言メモの書き方の7つのポイント

以下では、電話の受け方・伝言メモの書き方の7つのポイントをご紹介します。電話対応しながらメモをとるのは、若手社員にとって簡単なことではないため、ポイントを押さえた教育をしなければなりません。

- 結論ファーストで書く

- 箇条書きで簡潔に表現する

- 名前はカタカナで表記する

- 曖昧な表現は避ける

- 電話相手の様子も伝える

- 重要なことは目立たせる

- 誰が電話応対したか記載する

電話内容を冗長に書くと、メモを受け取った社員には正しく伝わりません。そこで、結論を冒頭に書くことで、相手は「何の用件か」をすぐに理解できるのです。

長文の伝言メモからすぐに要点を理解するのは難しく、正確に伝わらない可能性もあります。そのため、伝言は箇条書きで簡潔に記載しましょう。

相手の名前を漢字で表記すると、担当者が折り返したときに名前を間違える可能性があります。大事な取引先の方の名前を間違える失礼を防ぐためにも、名前はカタカナで表記しましょう。

メモは誰が読んでも伝わるように書く必要があります。メモを受け取った社員が「何をすれば良いか」がすぐに分かるように、的確な表現で書き残しましょう。

電話相手の様子を伝えると、担当者の対応に役立つ場合があります。たとえば、電話相手が怒っていたのか、焦っていたのか、申し訳なさそうにしていたのかなどを一緒にメモしましょう。

重要な連絡事項は、色を変えたり太字にしたりして目立たせましょう。このように、伝言メモを確認したときに、迅速に対応できるような工夫が応対者には求められます。

不明点があった際、すぐに応対者に確認して解消できるように、電話対応した社員の名前を記載しましょう。電話を受ける前にあらかじめ項目として用意しておくと記載漏れを防げます。

上記の電話・伝言メモの7つの書き方とポイントを実践すれば、電話対応の苦手克服が期待できるのです。

電話・伝言メモに記載する7つの項目と見本

社員は電話・伝言メモの項目に従って、会話内容を記入していきます。そのため、項目に過不足がないようにテンプレートを作成しましょう。

以下は、伝言メモに記載すべき7つの項目です。

- 電話がかかってきた日時/時間帯

- 宛名(担当者名)

- 相手の企業名/部署名/個人名

- 今後の対応

- 相手の連絡先

- 用件

- 応対者

上記の項目を過不足なく含む電話・伝言メモは、以下のような見本(例文)になります。コピーできるので、そのまま自社で運用可能です。

伝言メモ

年 月 日( ) 時 分

〇〇さんへ

株式会社〇〇 部 〇〇様より伝言があります。

□ 折り返しお電話をください

(TEL: )

□ また電話をかけ直します

( 月 日 時 分頃)

□ メールをお送りします

□ FAXをお送りします

ご用件は以下の通りです

応対者:〇〇

このように、電話・伝言メモは必要な項目を抜け漏れなく記載しなくてはなりません。

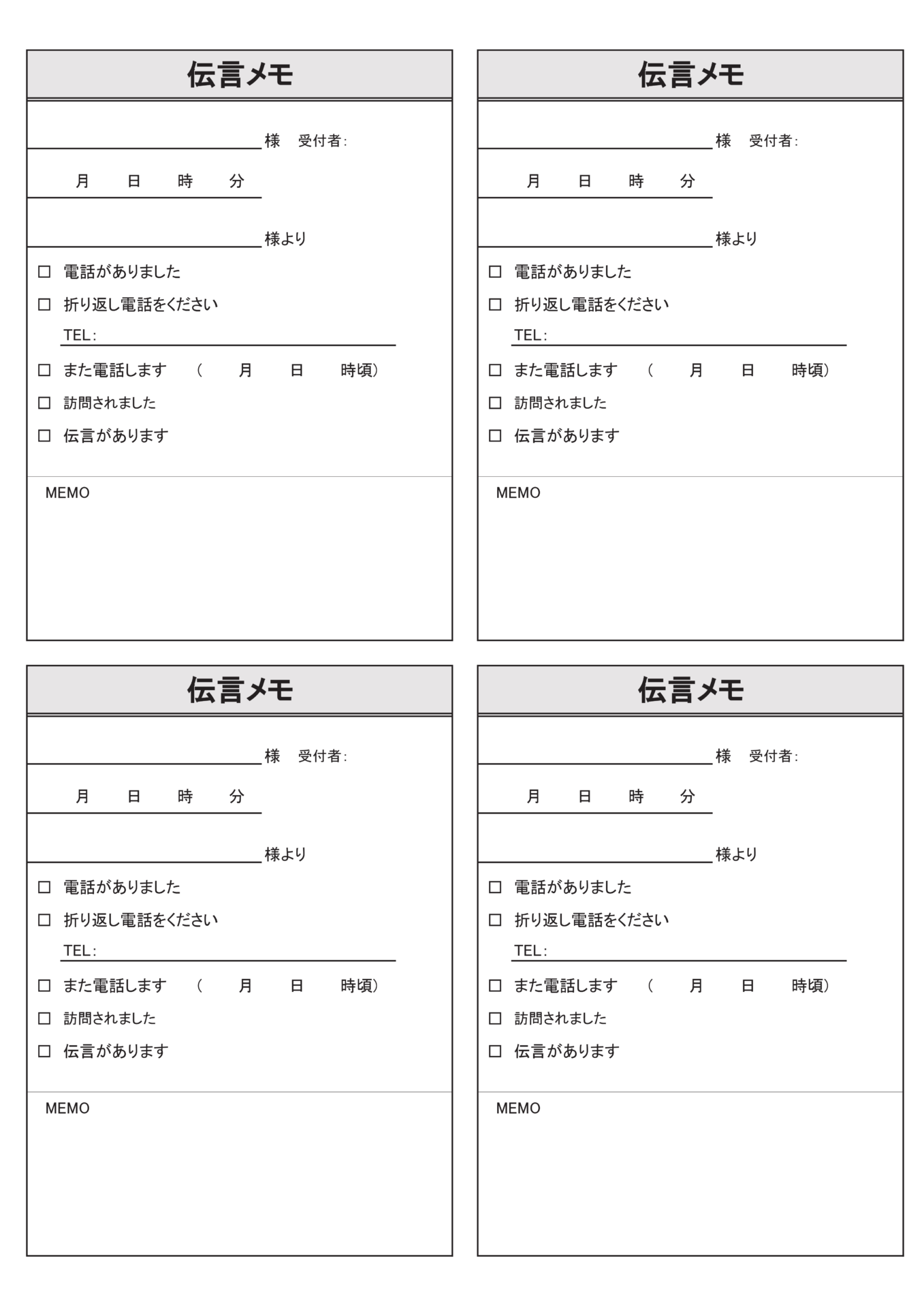

【社内向け】無料の伝言メモのテンプレート

以下では、社内向けにExcelから無料で使える伝言メモのテンプレートを紹介します。

こちらは、ビズ研が提供する無料の伝言メモのテンプレートです。

Excelからダウンロードし、A4用紙に印刷後、ハサミやカッターなどで切断してすぐに利用可能です。また、自社用に項目やフォーマットをカスタマイズできます。

紙の電話・伝言メモにおける3つのデメリットとは

電話・伝言メモを紙で管理している会社もありますが、紙の電話・伝言メモは以下3つのデメリットを抱えているので、「メモアプリ」の導入がおすすめです。

(1)紛失・情報漏洩のリスクがある

まずは、紛失と情報漏洩のリスクがあることです。

伝言メモは、顧客の連絡先などの個人情報が記載されているメモであるため、適切に管理されなくてはなりません。しかし、紙で伝言メモを運用していると、「デスクに置いたはずなのにない」「掃除をしたときに捨ててしまった」などの事態が起こります。

一方、メモツールで伝言メモを作成すれば、データが蓄積されるので紛失する心配はありません。また、伝言メモのデータを誤って削除してしまった場合でも、編集履歴機能があればデータを復元できます。

(2)伝言メモの管理が難しい

次に、紙ベースの伝言メモは管理が難しいです。

紙の伝言メモはファイリングして管理できますが、メモが増えると管理が煩雑になるうえ、必要な時に目的の情報にアクセスしづらいのです。また、紙のメモはオフィスにいないと見れないので、外出先やリモートワーク中では確認できません。

そのため、伝言メモの管理には、大量のメモを簡単に蓄積でき、高度な検索機能で欲しいメモをすぐに見つけられる「メモアプリ」を使いましょう。クラウド型のアプリを導入すれば、外出先でも目的のメモを簡単に確認できます。

(3)業務が非効率になる

最後に、仕事で紙媒体のメモを運用すると、業務が非効率になります。

なぜなら、メモの印刷や裁断、配布などの準備をしたり、担当者のデスクまで伝言メモを持って行ったりと手間がかかるからです。伝言メモの準備にかかる時間をなくせば、短縮することでより多くの時間をメインの業務に使えて効率的です。

したがって、効率が求められるビジネスにおいては、メモを残した瞬間から任意の人に共有でき、タスク管理やテンプレート機能も備えた「Stock」のようなツールで伝言メモを管理すれば、業務効率化が期待できます。

【これで解消】伝言メモをすばやく共有できるおすすめのツール

以下では、伝言メモを素早く作成・共有できるおすすめのアプリをご紹介します。

伝言メモは迅速に共有し、必要な情報にすぐにアクセスできるようにしなければなりません。しかし、紙ベースの伝言メモは「管理が煩雑になり紛失のリスクがある」「外出先ですぐに確認できない」などのデメリットがあります。

したがって、伝言メモを迅速に共有できるクラウド型のアプリを導入しましょう。さらに「伝言メモにタスクを設定できる機能」や「必要な項目を備えたテンプレートを保存できる機能」を備えたメモツールであれば、業務の効率化にも繋がります。

結論、非効率な紙のメモから脱却するツールは、非IT企業の65歳でも簡単に、伝言メモの作成・共有・管理ができる「Stock」一択です。

Stockの「ノート」に残したメモは、すぐに任意のメンバーへ共有されるうえ、過去の伝言メモはOldフォルダに移動させて整理できます。さらに、ノートに紐づく「メッセージ」「タスク」を使えば、メモにまつわる連絡やTodoも簡単に共有できます。

ITに詳しくない65歳でも説明なしで使えるアプリ「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

<ケース別>電話応対で困ったときの正しい対応

以下では、電話応対で困ったときの正しい対応をケース別にご紹介します。それぞれのケースと併せて対応の仕方を把握しておきましょう。

ケース1|相手の声が聞き取りにくい

相手の声が小さい、もしくは電話の不調で聞こえにくい場合には、相手に失礼がないように対応します。

たとえば、「恐れ入りますが、もう一度よろしいでしょうか」や「電波の調子が悪いようです」など、相手をフォローするような表現で対応しましょう。

また、相手の声が聞こえない状況で電話を切る場合は、相手にこちらの声が聞こえている可能性を考慮しましょう。無言で切るのではなく、「電波の調子が悪いようなのでこちらは聞こえない状況です。一旦電話を切らせていただきます」と丁寧に伝えます。

ケース2|聞き取った内容が合っているか不安

新入社員など、経験が浅い若手社員が抱える不安のひとつに「聞き取った内容が合っているか」があります。

電話で伝えられた内容が正しくメモできたかは、相手に直接確認するほかありません。したがって、確認も兼ねて電話の最後にメモを復唱しましょう。

間違った情報を伝えてしまうと認識齟齬などのトラブルに発展する可能性もあるので、確実に正しい情報を伝えるためには、復唱の時間を取ることが最善です。

ケース3|「折り返し不要」と言われたケース

相手から折り返しは不要と言われた場合でも、相手の連絡先を控えておきましょう。

なぜなら、担当者にとっては重要な人物だったり、お詫びをする必要があったりするからです。また、本来すぐに折り返しの電話が必要な場合でも、相手が「こちらから再度連絡します」と遠慮している場合もあります。

折り返しをするか否かの判断はメモを受け取った社員がするので、電話の応対者は相手の連絡先を控えるようにしましょう。

ケース4|メモが間に合わない

電話応対しながらメモを取っていると、メモが間に合わないケースがあります。

しかし、会話内容を一言一句逃さずにメモするのは不可能なので、キーワードだけ意識して押さえるようにしましょう。

たとえば、「私、〇〇株式会社の△△ですが、先日打ち合わせさせていただいた××について□□さんにお伺いしたいことが…」では、以下の4つがキーワードです。

- 〇〇:企業名

- △△:相手の個人名

- ××:用件

- □□:自社の担当者名

どうしてもメモできなかった場合は、「大変恐縮なのですが、間違いがないようにもう一度ご用件についてお伺いしてもよろしいでしょうか」と失礼のないように伺いましょう。

また、メモアプリの「Stock」には、「必要な項目を洗い出した独自のテンプレートを作成し、ワンクリックで呼び出せる機能」が搭載されているので、相手の話すスピードが早くても焦らず対応でき、抜け漏れのないメモを作成できます。

上司に評価される電話・伝言メモの書き方まとめ

これまで、上司に評価される電話・伝言メモの書き方や、紙のメモのデメリットを中心にご紹介しました。

紙のメモは準備する時間もかかるうえに、直接渡しに行く手間や、大量のメモのファイリングが煩雑になるなどのデメリットがあります。したがって、メモアプリを活用し、伝言メモの作成から管理までを効率化しましょう。

しかし、多機能なアプリでは複雑な設定や操作が必要なことが多く、電話応対における伝言メモには不向きといえます。したがって、必要な機能に過不足がなく、誰でも直感的な操作で簡単にメモを残せるクラウド型のツールがおすすめです。

結論、伝言メモの共有・管理には、簡単に伝言メモを作成・共有でき、応対者と担当者のメモに関連するやりとりやタスクの割り振りまで完結する『Stock』が最適です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、社員が電話・伝言メモをストレスなく作成・管理できる職場環境を整えましょう。