各社員がメモした内容を社内で共有すれば、都度、誰かに確認する手間を省けるだけでなく、ナレッジとして活用できるようになります。また、近年では、紙よりも簡単にメモを蓄積・共有できる「メモ共有ツール」を使うのが一般的です。

なかでも、メモを共同編集できることから「LINE」が重宝されていましたが、現在、共同編集機能は廃止となりました。そのため、「LINEに代わるメモ共有ツールを探しているが、どれが自社に適しているのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、おすすめのメモ共有ツール8選を中心にご紹介します。

- 簡単にメモを共有できるツールを探している

- teamsやSlackよりも使いやすいツールを教えて欲しい

- 複数人に、何度もメモを共有する手間を軽減したい

という方はこの記事を参考にすると、自社に最適なメモ共有ツールが分かり、業務をスムーズに進められるようになります。

目次

共同編集できる!おすすめのメモ共有ツール8選

以下では、すぐに使えるおすすめのメモ共有ツール8選をご紹介します。

メモ共有ツールを選定するときは「シンプルか」「共有が簡単か」がポイントになります。とくに、ビジネスではスピード感が求められるため、多機能で使いづらかったり、都度アドレスを入力したりする手間がかかるツールは不向きです。

したがって、多機能なものではなく「メモ共有に必要な機能が、過不足なく備わったツール」を選びましょう。

結論、自社に最適なメモ共有ツールは、非IT企業の65歳以上の社員でも、即日で使いこなせるほどシンプルな「Stock」一択です。

Stockの「ノート」に記載したメモは、任意のメンバーにリアルタイムで共有でき、さらに、ノートに紐づく「メッセージ」で話題の混ざらないやりとりが可能です。また、ノートは「フォルダ」を使って整理できるので、メモが入り乱れる心配もありません。

【Stock】誰でも簡単にメモを共有できるツール

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【ナレカン】数十人~数万人規模で共有できるメモツール

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

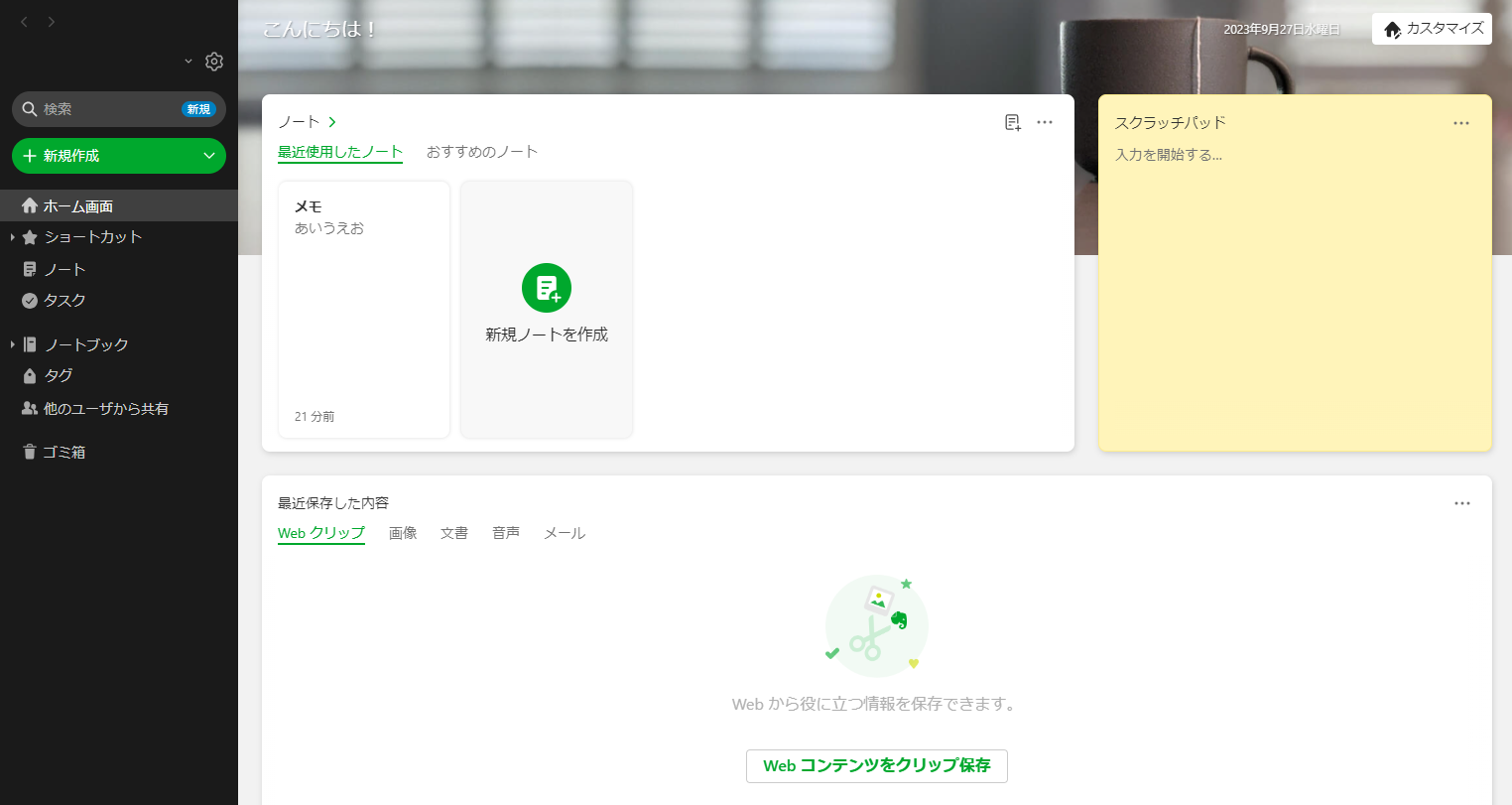

【Evernote】豊富な機能でノートにメモを残せるツール

<Evernoteの特徴>

- 機能が豊富

- あらゆる情報をメモできる

メモを取るノートに加え、タスク管理やスケジュール管理に活用できる豊富な機能を備えています。さらに、SlackやGmailなどのツールとも連携可能なので、メンバーとのコミュニケーションにも便利です。

テキストでメモを取ることはもちろん、画像やPDFファイルなども貼りつけられます。また、メモの検索機能やタグ付けの機能も備わっているので目的のメモを見つけやすいです。

<Evernoteの機能・使用感>

- ドキュメントスキャナ機能

- 手書きメモ機能

書類をスキャンしてデジタル化できるので、紙のメモでもEvernote上で管理可能です。また、スキャンした書類は文字検索にも対応しているので、紙と電子データを併用したい場合に便利です。

Evernoteは、手書きにも対応しています。そのため、言語化しづらいアイデアも絵図にして残せるので、商品の企画アイデアなどのメモを残したい場合に役立ちます。

<Evernoteの注意点>

- 機能が多く使いこなせないことがある

- 起動時に時間がかる

最近では、無料プラン変更の影響を受け、ユーザーからは「ここ最近は特に、有料版の使用を促す広告が煩わしく感じる。また、追加で新規のノートを作成することができなくなり不便である」という声が見られます。(引用:ITreview)

利用しているユーザーからは「起動時に時間がかる」という声があり、瞬時にメモを取りたい方には不便に感じる可能性があります。(参考:ITreview)

<Evernoteの料金体系>

- FREE:0円

- PERSONAL:1,100 円/月(月払い)

- PROFESSIONAL:1,550円/月(月払い)

- EVERNOTE TEAMS:2,100円/ユーザー/月(月払い)

【OneNote】テキストを自由に配置できるツール

<OneNoteの特徴>

- テキストや画像を自在に配置できる

- Office製品と連携できる

ノート内の任意の場所にテキストや画像を配置できるほか、手書き入力にも対応しており、自由度が高いメモを残せます。

Officeソフトとの連携でさらに便利に使えます。たとえば、ExcelやWordのファイルを貼りつければ、ダウンロードせずにプレビューできます。

<OneNoteの機能・使用感>

- 共同編集機能

- セクション(フォルダ)機能

複数人でノートブックを共同編集でき、メンバーと協力しながらメモを作れます。そのため、プロジェクト管理などのチームで進める業務に適しています。

ノートブックの内容をセクションやページごとに管理するので、メモを見やすく整理できます。

<OneNoteの注意点>

- 管理構造に慣れる必要がある

- 同期に時間がかかる

- 更新がバッティングする

人によっては、ノートブック、ページ、セクションなど管理構造を理解するのが難しい恐れがあります。

利用しているユーザーからは「パソコンとモバイル端末の同期に時間がかかることがある」という声があります。(参考:ITreview)

OneNoteには、共同編集できる便利な機能が備わっている一方、「ページを共有し、複数人で更新していると高い確率で更新がバッティングすることがある」という声があります。(引用:ITreview)

<OneNoteの料金体系>

- 無料版:0円

- Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月(年間契約)

- Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月(年間契約)

- Microsoft 365 Business Premium:3,298円/ユーザー/月(年間契約)

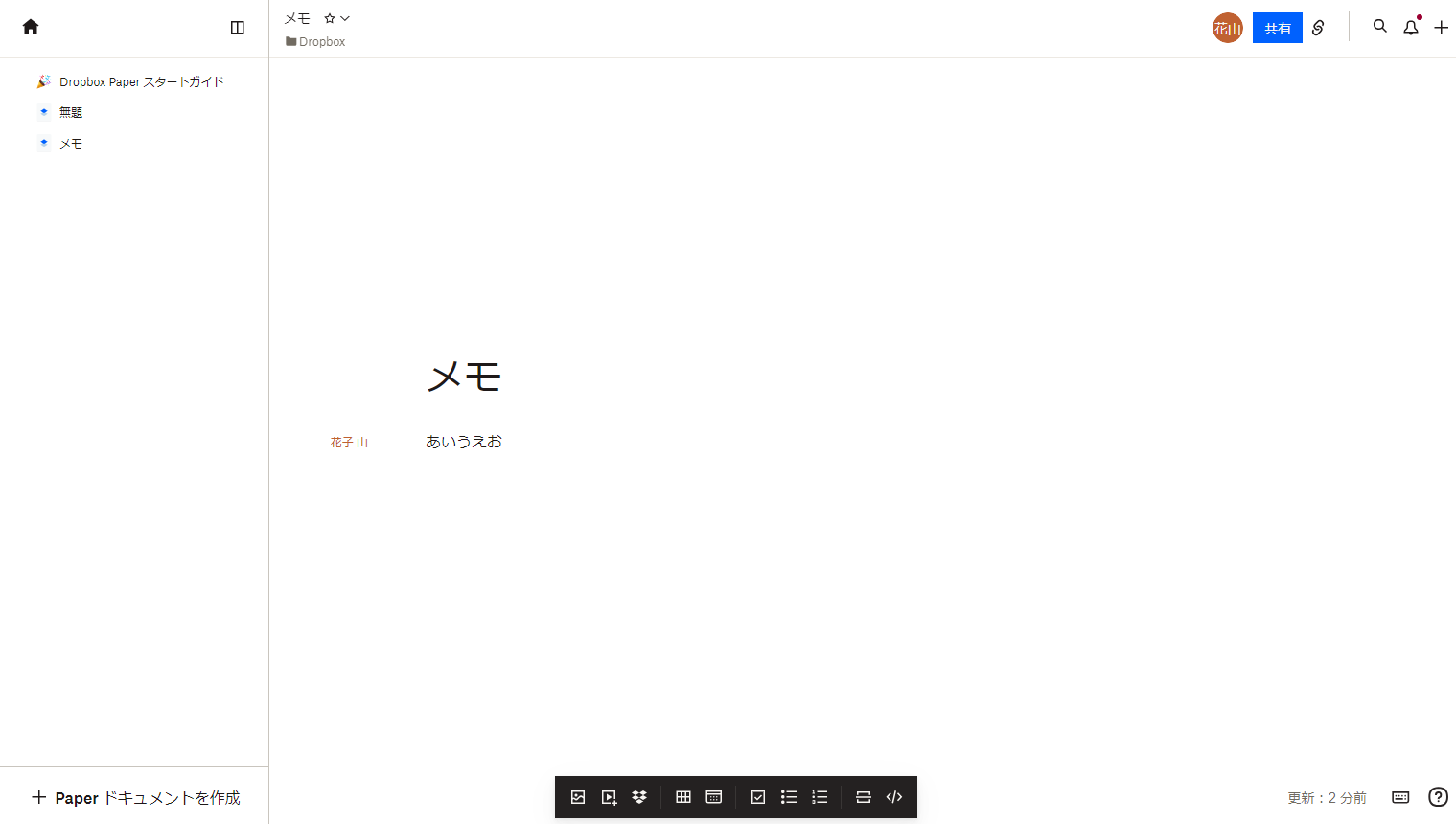

【Dropbox Paper】あらゆる規模のチームで使えるツール

<Dropbox Paperの特徴>

- リアルタイムで共同編集できる

- Dropboxのファイルと連携できる

複数人とリアルタイムで共同編集可能で、チームの作業を効率化します。また、注釈機能で特定の画像にコメントしたり、絵文字で返信したりでき、メンバーと円滑にコミュニケーションが取れるのです。

Dropbox Paper内にDropboxで管理されているファイルを貼りつけられ、ワンクリックで開くことができます。

<Dropbox Paperの機能・使用感>

- テンプレート機能

- プレゼンテーション機能

- セクション管理

議事録やブレインストーミングなど場面ごとの豊富なテンプレートが用意されているほか、オリジナルのテンプレートを自作でき、見やすいメモを効率よく作れます。

ドキュメントから本格的なプレゼンテーションを自動で作成できるので、メモをもとに効率よくスライドをつくれます。

セクション内にドキュメントを作成していく構造のため、ドキュメントが増えるに連れて管理が煩雑になりやすいと言えます。

<Dropbox Paperの注意点>

- 共有リンクに注意

- バランス調整しづらい

メンバー以外にメモを簡単に共有できる「共有リンク」がありますが、第三者にアクセスされる可能性もあるので、管理には十分注意しましょう。

挿入した画像は、サイズ調整ができません。そのため、ユーザーからは「フォントサイズ、行間などのバランス調整できるようにして欲しい。」という意見が見られます。(引用:ITreview)

<Dropbox Paperの料金体系>

以下「Dropbox」のプランのいずれかに登録すると、Dropbox Paperも使えます。

- Basic:0円

- Plus:1,500円/月(月払い)

- Essentials:2,700円/月(月払い)

- Business:2,900円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:3,680円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

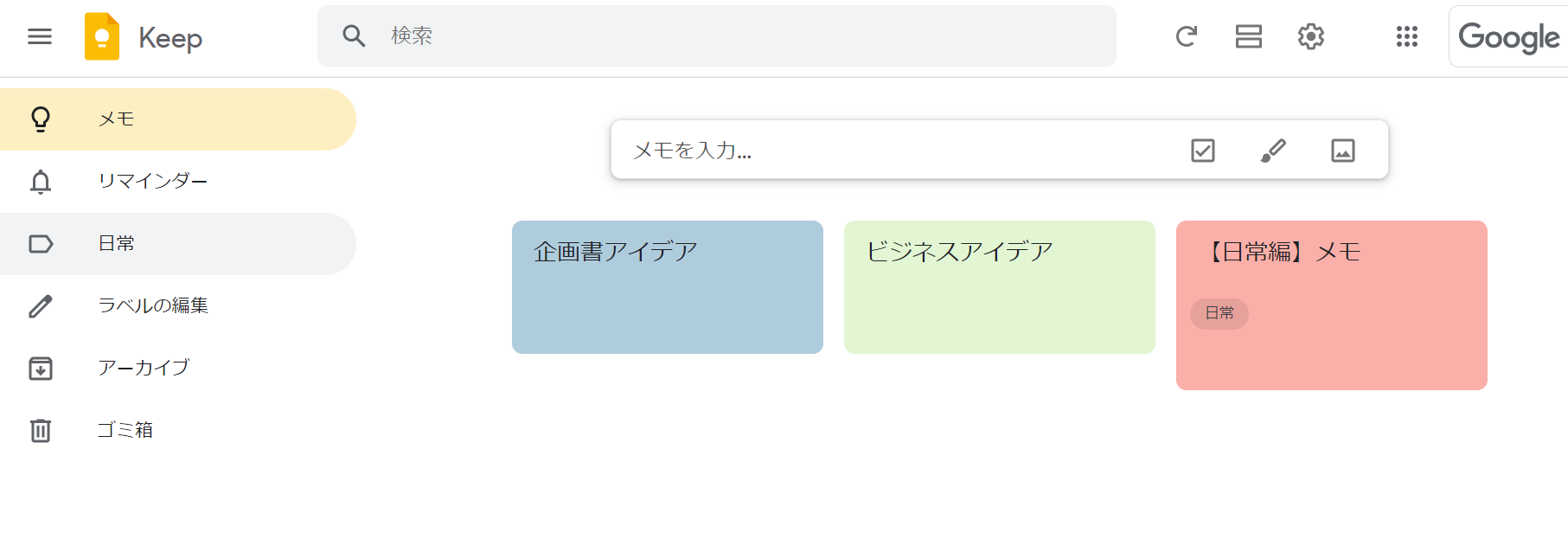

【Google Keep】付箋形式でメモを残せるツール

<Google Keepの特徴>

- 付箋形式でメモを残せる

- Googleアカウントと連動

作成したメモはタイトルと内容が表示される「付箋形式」で表示されるため、一目で見やすいのが特徴です。

Googleアカウントがあれば、場所やデバイスを問わずメモにアクセスできます。

<Google Keepの機能・使用感>

- ラベル機能

- リマインダー機能

- 手書き機能

メモはラベルごとに分類して管理できるので、メモの整理に便利です。

位置情報や時間に基づいてリマインダーを設定でき、メモに書いたタスクを忘れずにこなせます。

Google Keepでは、手書きでメモを残せます。そのため、言葉にしづらいアイデアもメモにして残せるので、商品企画の案などを残すときに便利です。

<Google Keepの注意点>

- メモを一括共有できない

- シンプルゆえに機能が乏しい

情報を書き留めることがメインのメモツールになるので、ほかのメンバーとメモを共有したとしても、ナレッジとして蓄積しづらいと言えます。

メモは基本、黒文字のテキストのみになります。そのため、実際に使用するユーザーからは「フォントや太字、色付け機能がつくと、より見やすくなって有難い。」という意見があります。(参考:ITreview)

<Google Keepの料金体系>

すべての機能を無料で利用できます。

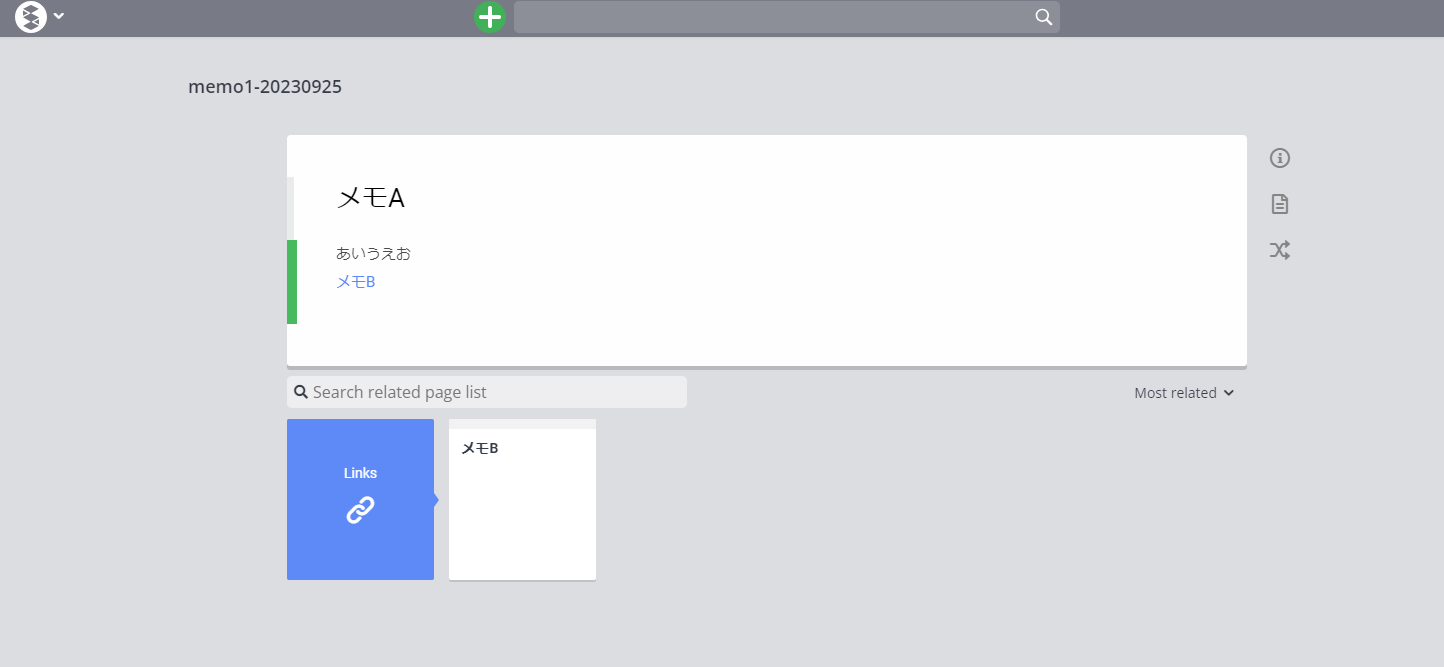

【Scrapbox】メモを共同編集できるツール

<Scrapboxの特徴>

- メモをリアルタイムで同時編集できる

- あらゆる情報を簡単に残せる

メモをリアルタイムで同時編集できるので、オンラインミーティングで画面を共有するシーンなどに使えます。

ドラッグアンドドロップやコピーペーストの直感的な操作で画像ファイルやYouTube動画、Google Mapsの添付が可能です。

<Scrapboxの機能・使用感>

- Scrapbox独自の記述

- ページ間リンク機能

Scrapbox独自の記述方法でページを作成していくので、使い慣れるまでに時間がかかる恐れがあります。とくに、ITが苦手な方にとっては使いづらいと言えます。

単語を[]で囲むとリンク化してページ間のネットワークが構築され、自動でメモを整理できます。

<Scrapboxの注意点>

- フォルダで階層管理できない

- 権限を設定できない

フォルダによる階層管理ができないので、メモを整理しきれなくなったり、必要な情報にすぐにアクセスできなかったりする可能性があります。

ページの閲覧・編集権限をメンバーごとに設定できないので、情報漏えいや改ざんのリスクに注意しましょう。

<Scrapboxの料金体系>

- PERSONAL/EDUCATION:0円

- BUSINESS:1,100円/ユーザー/月

- ENTERPRISE:要問い合わせ

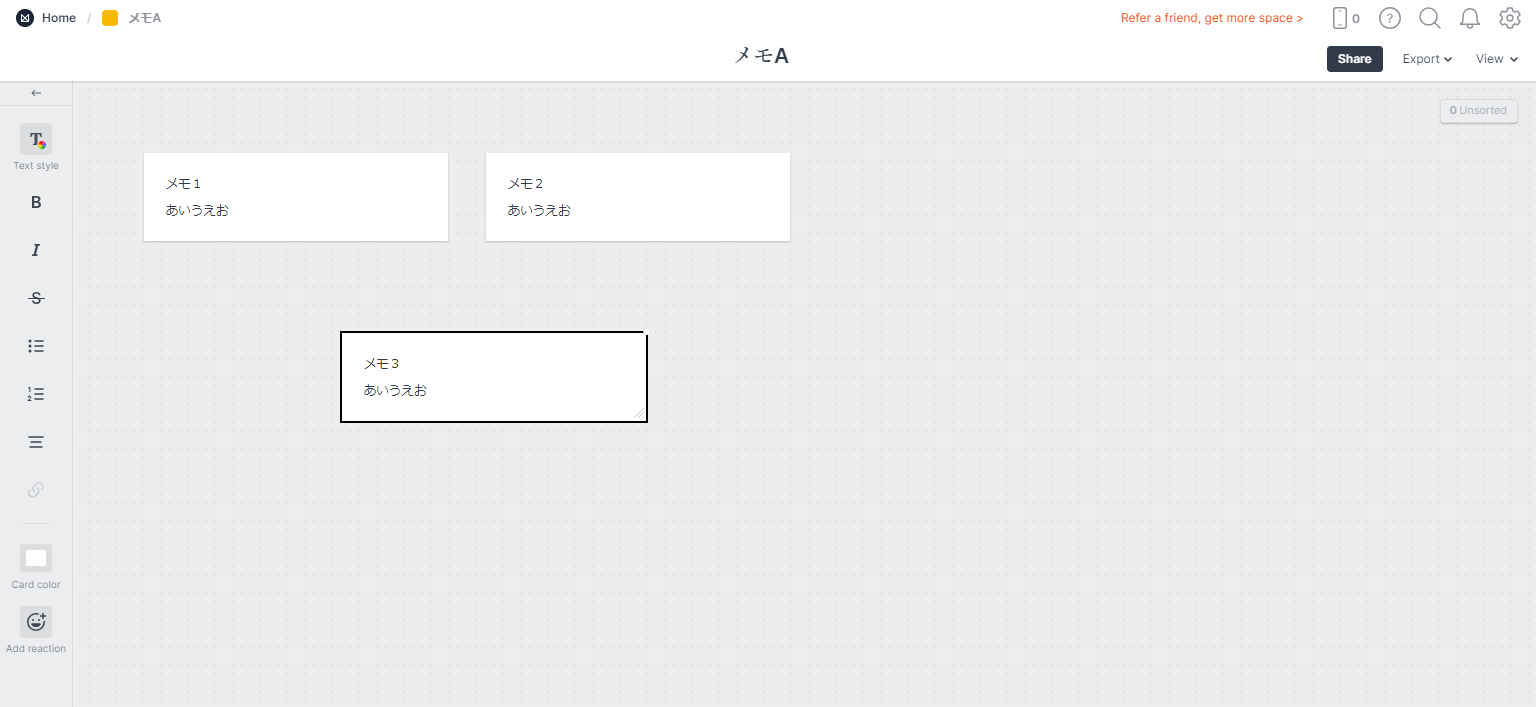

【Milanote】デザイン性の高いメモ共有ツール

<Milanoteの特徴>

- 視覚的に分かりやすいメモを残せる

- 手書きで自由に書き込める

- Webクリッパー機能

付箋を貼りつける感覚で画像やファイルを自由にボード上で配置できるので、視覚的に分かりやすいメモを残せます。

ボード上のあらゆる部分に手書きで書き込めるほか、スケッチ専用のカードも用意されており、クリエイティブ職におすすめのツールです。

公式サイトを通じて「実装してほしい機能」を提案したり、投票したりできます。また、頻繁に機能の改善を図るアップデートがされているのも特徴です。

<Milanoteの機能・使用感>

- 共同編集機能

- Webクリッパー機能

複数人とリアルタイムで共同編集可能で、オンラインホワイトボードとしてチームで活用できます。

Web上の画像やテキストをワンクリックで直接ボードに保存できるので、Webサイトを参考にしながらスムーズにメモを作れます。

<Milanoteの注意点>

- クリエイティブ職以外には不向き

- 無料版の制限が大きい

手書きやテキストを駆使して、デザイン性の高いメモを残せる一方、テキストやファイルをシンプルに管理したいチームには不向きな可能性もあります。

無料版ではカード数が100個まで、ファイルアップロード数が10個までに制限されているので、多くの情報を残したい方は有料化が必須です。

<Milanoteの料金体系>

- 無料プラン:$0

- 個人プラン:$12.50/月(月払い)

- チームプラン(10名まで):$49/月(年払い)

- チームプラン(50名まで):$99/月(年払い)

- チームプラン(51名~):要問合せ

<比較表>おすすめのメモ共有ツール一覧

「忙しくて、ツールを選定するのに時間をかけられない」という方は、以下の比較表を参考に、導入を検討しましょう。

| Stock【一番おすすめ】 | ナレカン | Evernote | OneNote | Dropbox Paper | Google Keep | Scrapbox | Milanote | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

誰でも簡単にメモを共有できるツール |

数十人~数万人と幅広い規模の企業で使えるメモツール |

豊富な機能でノートにメモを残せるツール |

テキストを自由に配置できるツール |

あらゆる規模のチームで使えるツール |

付箋形式でメモを残せるツール |

メモを共同編集できるツール |

デザイン性の高いメモ共有ツール |

| メッセージ機能 |

【〇】 |

【〇】※投稿された記事に、コメントできる |

【×】※2023年10月で「ワークチャット機能」は廃止 |

【〇】※同社製品のTeamsとの連携が必須 |

【×】 |

【×】 |

【×】 |

【〇】※コメント機能でやりとりできる |

| タスク機能 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

| 注意点 |

手書き入力ができない |

誰が編集作業をしているのか分かりづらい |

無料プランの変更により使いづらくなった |

PCとモバイルが同期されるのに時間がかかる |

シンプルゆえに装飾機能が乏しい |

フォルダで階層管理できない |

クリエイティブ職以外には不向き |

|

| 料金 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランなし

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料プランあり

・有料プラン:1,100 円/月(月払い)~ |

・無料プランあり

・有料プラン:899円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プラン:1,500円/月(月払い)~ |

・無料 |

・無料プランあり

・有料プラン:1,100円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プラン;$12.50/月(月払い)~ |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Evernote」の詳細はこちら |

「OneNote」の詳細はこちら |

「Dropbox Paper」の詳細はこちら |

「Google Keep」の詳細はこちら |

「Scrapbox」の詳細はこちら |

「Milanote」の詳細はこちら |

単純にメモの作成・共有ができるだけでは、業務の効率化にはつながりません。そのため、メモした情報を元にほかのメンバーとやりとりしたり、タスクを振り分けたりできるツールを使うべきなのです。

メモを共同編集するメリットと注意点

メモを共同編集できれば、情報を更新する役割を分散できるうえ、書き直したメモを都度共有する手間を軽減できます。そのため、メンバーが常に最新の情報を把握できるようになるのです。

ただし、共同編集できるツールを導入する際は、以下の点を考慮して選びましょう。

- 誰が編集しているのか、把握できるか

- 編集履歴を確認できるか

情報を更新するタイミングが高頻度でバッティングすると、メンバーはストレスを感じてしまいます。そこで「〇〇編集中」というような表示がされれば、他のメンバーはタイミングをずらして書けるようになります。

複数人でひとつのメモを更新する場合、自分以外のメンバーがどこを更新したのか分かりづらいと言えます。一方、「誰が、どこを更新したのか」がピンポイントで確認できれば、上から下まですべてを読み直す手間を軽減できるのです。

なかでも、誰でも簡単に使いこなせるメモツール「Stock」は、上記の条件に当てはまるだけでなく、編集履歴から復元も可能なので多くの企業に重宝されています。

社内でメモを共有すべき3つの理由

ここでは、社内でメモを共有すべき3つの理由を解説します。以下の内容を社内で周知すれば、メモの共有やツール導入に対する社員の理解を促せます。

(1)情報の抜け漏れを防げる

まずは、メモを共有すべき理由として、情報の抜け漏れを防げることが挙げられます。

メモをこまめに共有する仕組みをつくれば、重要な連絡のタイムラグを防ぎやすくなります。また、ひとつのメモ内に重要な情報を集約できるので、社員間の情報格差を埋められるメリットもあるのです。

さらに、ツールであれば、時間や場所を問わずにメモを共有できるので、移動中や出張先でも連絡が後回しになりません。

(2)ノウハウを蓄積できる

次に、ノウハウを蓄積できることも、メモを共有すべき理由です。

たとえば、ベテラン社員のノウハウや知識をメモで管理すれば、業務に不明点があったときでも素早く解決できます。さらに、口頭での連絡にありがちな「言った・言わないのトラブル」も防げるのです。

このように、メモを共有するとノウハウを確実に残せるメリットがあります。ただし、紙のメモでは紛失のリスクが高いので、ツールで蓄積・管理すべきです。

(3)業務を効率化できる

最後に、メモを共有することで、ほかのメンバーの考えや状況を確かめられます。

たとえば、各メンバーがタスクの進捗メモを共有するだけで、関係者全員の進捗がすぐに分かります。その結果、都度口頭やメールで進捗を確認せずとも、業務を進められるようになるのです。

さらに、メモを共有する機能だけでなく、メッセージ機能もある「Stock」のようなツールを使えば、業務に関する意見も気軽にやりとりできます。

おすすめのメモ共有ツールまとめ

ここまで、おすすめのメモ共有ツール8選や、メモを共有すべき理由を解説しました。

メモ共有ツールを使えば、重要な連絡にタイムラグがなくなり、ほかのメンバーの進捗もすぐに把握できます。また、メモの共有機能だけでなく「メッセージ機能」「タスク管理機能」もあるツールであれば、共有したメモをもとに作業を進められるのです。

しかし、多機能なメモ共有ツールを導入しても、ITが苦手な社員は使いこなせない可能性が高いです。したがって、「必要な機能に過不足のない、シンプルなメモ共有ツール」を導入しましょう。

結論、自社で使うべきツールは、「ノート」「メッセージ」「タスク」の機能を兼ね備えたツール『Stock』一択です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」でメモを円滑に共有し、業務の効率化を図りましょう。