業務を通して得た「ナレッジ(知識)」は、個人から引き出して社内に蓄積・共有しなければ属人化してしまいます。このような状態を放置すると、退職や異動と同時にナレッジが流出し、業務の質やスピードが低下する恐れがあるのです。

そこで、ナレッジを社内に蓄積できるツールがあれば、より確実にナレッジの属人化を防げます。とはいえ、「ほかの業務もあり、ツールの選定に時間をかけられない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ナレッジを蓄積・共有できるおすすめツール7選や選び方を中心にご紹介します。

- 数あるナレッジ蓄積ツールのなかで、自社に合うものを選びたい

- ナレッジ蓄積ツールを選ぶにあたり、選び方のポイントを知りたい

- 社内でナレッジの蓄積・共有を促す方法を確認したい

という方はこの記事を参考にすると、自社に最適なナレッジ蓄積ツールが見つかり、手間なくナレッジを管理できるようになります。

目次

ナレッジ蓄積ツールとは?

ナレッジ蓄積ツールとは、個々人が持つ業務に関する「ナレッジ」を、社内で蓄積・共有するためのツールを指します。

ビジネスにおける「ナレッジ」とは、”会社のために有益な情報””経験から身に着けた技能や知識”などのことです。ナレッジを社内で有効活用するには、必ず「共有」が必要ですが、口頭やメールでの共有ではナレッジが蓄積されず流れてしまいます。

そこで、ナレッジを効率よく共有して、社内にストックするために便利なのが「ナレッジ蓄積ツール」です。ナレッジ蓄積ツールを使うことで、属人化しがちなナレッジを企業の持続的な成長に活かせます。

ナレッジ蓄積・共有ツールの選び方3選

以下では、ナレッジ蓄積・共有ツールの選び方を3つ解説します。ナレッジを効果的に活用するには、以下のポイントを意識する必要があります。

(1)必要な機能に過不足がないか

まずは、ツールに必要な機能の過不足がないかを確認すべきです。

多機能なツールは使いこなすのが難しいうえ、非IT企業であれば使わない機能が出てくる恐れもあります。一部の社員しか使いこなせなければ、「ナレッジを蓄積して社員に共有する」という目的を達成できません。

以上のように、多機能なツールは社員に浸透せず、十分な効果を得られなくなってしまうのです。したがって、必要な機能に過不足がなく、シンプルなツールを選ぶべきです。

(2)マルチデバイス対応か

最後に、PC・スマホ・タブレットといったマルチデバイスで使えるかも確認しましょう。

仮に、PCでしか使えないツールであれば、移動中や外出先でナレッジを確認できず不便です。一方で、スマホに対応しているものの画面サイズが小さく、情報の更新・閲覧がしづらいツールもあるので注意しなければなりません。

そのため、マルチデバイスに対応しているのはもちろん、デバイスを問わず使いやすいかも確かめるべきです。

(3)誰でもすぐに使いこなせるか

次に、誰でも簡単に使いこなせるかが大切です。

シンプルなツールであれば、誰もが使い方をすぐに理解でき、教育コストをかけて操作を教える必要がなくなります。しかし、メンバーのリテラシーによって使えないツールでは、担当者が操作を覚えるのに手間がかかり、次第に利用されなくなる恐れがあります。

そのため、メールを使える方ならば、すぐに使える程シンプルな「ナレカン」のようなツールであれば、ナレッジの蓄積・共有・管理に一切のストレスがかからず、誰でも簡単に使えるのです。

ナレッジ管理ツールの種類

ナレッジ管理ツールの種類は、大きく分けて以下の2つです。

- シンプルなナレッジ蓄積・共有ツール

- 多機能なナレッジ蓄積・共有ツール

機能が「ナレッジ・情報管理」「コメント」などに絞られていて、使い方を覚えやすいツールです。ナレッジ蓄積ツールは複数の部署で使われ、利用者のITに関する知識にはばらつきがあるので、シンプルなツールを選ぶメリットは大きいと言えます。

「スケジュール管理」「ワークフロー(業務の流れの電子化)」などの機能も備えた、多機能なナレッジ蓄積ツールです。1つのツールで多くの業務をカバーできますが、使い方が複雑で次第に使われなくなる可能性もあります。

このように、ナレッジ蓄積・共有ツールには「シンプル」「多機能」の2種類があり、それぞれにメリットがあります。ただし、ナレッジ蓄積ツールは全社で使うものなので、誰でも使いやすい「シンプル」なツールが適しているのです。

シンプルなナレッジ蓄積・共有ツール5選

以下では、おすすめのシンプルなナレッジ蓄積・共有ツールを5選ご紹介します。

ナレッジ蓄積ツールの目的は、ナレッジを一か所で管理することです。しかし、多機能なナレッジ蓄積ツールでは、デジタルが苦手な社員は使いこなせず、個人で管理したり別の方法で共有したりと「情報の分散」が起こってしまいます。

そのため、ナレッジ蓄積ツールを選ぶときは、「全社員が簡単に使えること」を前提としましょう。簡単に使えるツールを選べば、投稿や質問のハードルが下がり、ナレッジの共有が活発になります。

結論、自社のナレッジの蓄積には、ナレッジ管理に特化した、これ以上なくシンプルなツール「ナレカン」が最適です。

ナレカンでは「記事形式」で簡単にナレッジを記載できるだけでなく、「質問」に対する”回答”をナレッジとして社内に共有できます。さらに、無料トライアルや手厚いサポートがあるので、社内で使い勝手を確かめてから導入できるのも利点です。

【ナレカン】質問と投稿でナレッジを簡単に蓄積できるツール

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

【Stock】ナレッジとタスク管理を両立できるツール

Stockは、誰でも簡単に使えるシンプルな設計ながら、「ナレッジ管理」と「タスク管理」を両方おこなえるツールです。

“マニュアル”や”問い合わせ内容”をナレッジとして「ノート」に記載でき、リアルタイムで社内に共有されます。また、ノートには「タスク」を紐づけられるので、マニュアルに記載されている確認事項等をタスク化して、漏れなく対応できるのです。

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【Microsoft Teams】リモートワークに役立つMicrosoft365ツール

<Microsoft Teamsの特徴>

- ファイルを共同編集できる

- 無料で始められる

クラウドストレージ内では、ファイルを共有したり、ドキュメントのリンクを送信したりしてナレッジを共有できます。また、ファイルの共同編集も可能なので、メンバーと協力してマニュアルを作れるのです。

無料プランでもチャット数の制限がなく、かつ1人あたり5GBの容量を利用できます。

<Microsoft Teamsの機能・使用感>

- チャット機能

- Wiki機能

チャット機能でメンバーとリアルタイムでコミュニケーションを取れるので、ナレッジを共有する際にメールや他のチャットツールを使う手間が省けます。

メンバー同士の情報共有の場となるチャネルには、Wiki機能があるため、ナレッジの蓄積に便利です。

<Microsoft Teamsの注意点>

- ナレッジ蓄積以外の機能が多い

- 作成したチームを管理しづらい

Microsoft Teamsの主な機能はオンラインミーティングや通話です。そのため、ITツールに詳しくなければ、「どの機能で何をすれば良いのか」が分からずに使いこなせない可能性があります。

利用しているユーザーからは「作成したチームが多くなると、使いたいチームが見つかりづらくなる」という声があります。(参考:ITreview)

<Microsoft Teamsの料金体系>

- Microsoft Teams:無料

- Microsoft Teams Essentials:599円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Premium:3,298円/ユーザー/月

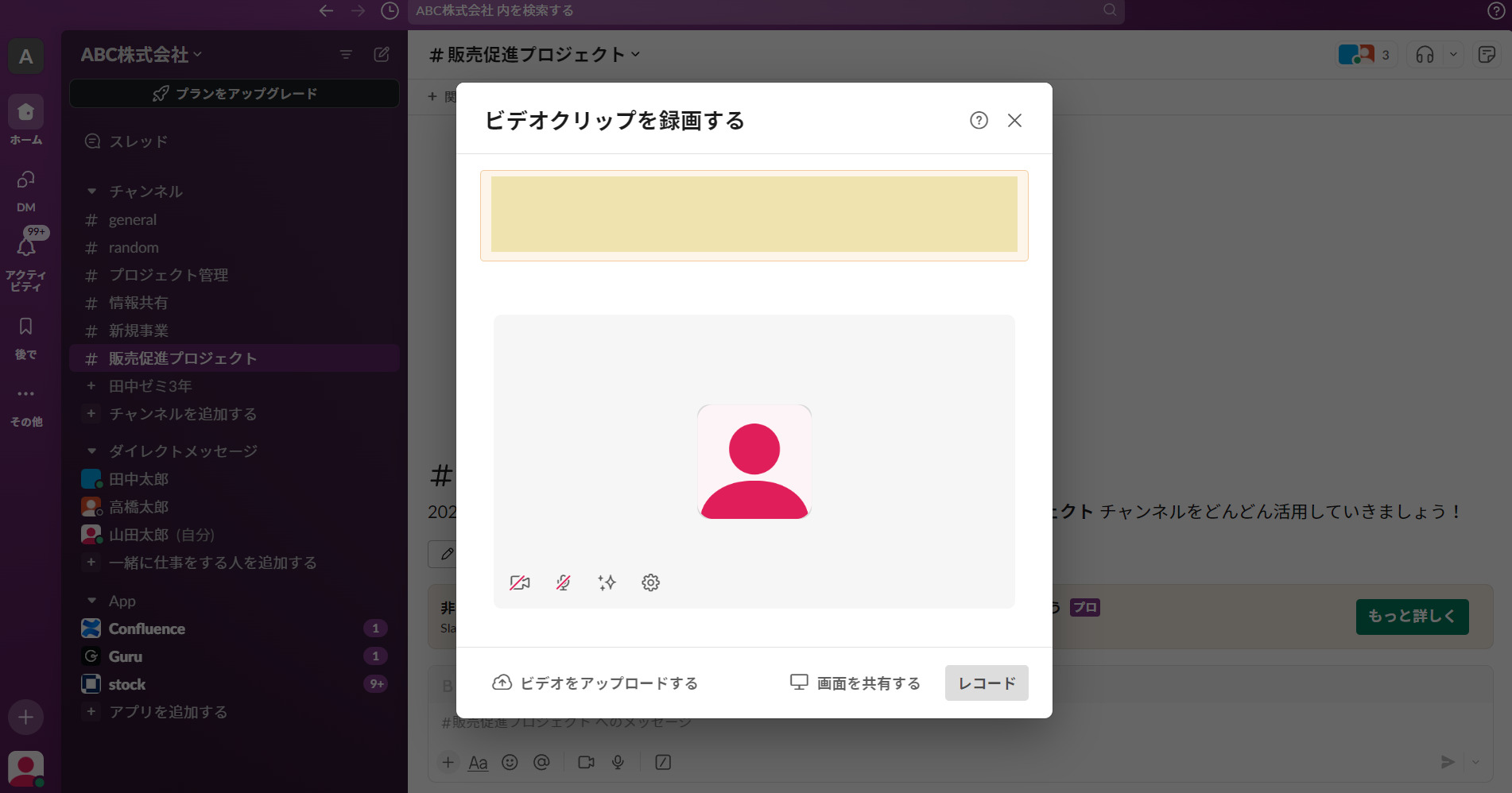

【Slack】チャットでナレッジのやりとりができるツール

<Slackの特徴>

- チャンネルで共有できる

- チャット機能がある

部署やカテゴリごとにチャンネルを作成すれば、ナレッジを分類しながらチームで共有できます。

個人間やチームで使えるチャット機能がメインのツールなので、業務におけるコミュニケーションに活用できます。

<Slackの機能・使用感>

- クリップ機能

- 検索機能

音声や動画を直接メッセージに添付できる「クリップ機能」を使えば、テキストで伝えづらいナレッジも簡単に共有できます。

クリックで選択できるフィルター機能を使えば、メッセージやファイル、チャンネルを絞り込んで検索できるので、過去に共有されたナレッジをすぐに見つけられます。

<Slackの注意点>

- 情報が流れる

- 無料プランでは履歴の閲覧制限がある

- 通知が来ない場合がある

チャットが送信されるたびに古いメッセージが流れるため、ナレッジが埋もれてしまい蓄積されない可能性があります。

無料プランでも使えますが、直近90日間に共有されたメッセージやファイル以外は閲覧不可なので長期間利用する場合は要注意です。

利用しているユーザーからは「通知が来ず、メッセージを見落とすことがある」という声があります。(参考:ITreview)

<Slackの料金体系>

- フリー:無料

- プロ:1,050円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス:1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise Grid:要問い合わせ

【Dojo】マニュアル作成を効率化するツール

<Dojoの特徴>

- 誰でも紙や動画でマニュアルを作成できる

- システムの教育コストを削減できる

テンプレートが豊富に用意されており、手順通りに進めるだけで、誰でも高品質な「印刷する紙のマニュアル」や「動画のマニュアル」をスムーズに作成できます。

実際の操作画面に直接操作ガイドが表示されるので、初心者でも説明なしで使えて、教育コストを削減できます。

<Dojoの機能・使用感>

- キャプチャ取得機能

- 動画マニュアル作成機能

マニュアルや手順書を作成したいアプリケーションを選択して操作すると、キャプチャが自動的に保存されます。また、「〇〇をクリックする」などの操作内容も自動で文章化されるので、テキストを入力する手間を省けるのです。

動く素材やテンプレートを組み合わせて、動画マニュアルを自動で作成でき、視覚的に見やすいマニュアルを作れます。

<Dojoの注意点>

- 情報が分散する

- 操作に慣れるまでは使いづらい

マニュアル化するまでもない細かなコツや知識などは、別の場所で管理しなければなりません。結果として、情報が社内のあらゆる場所に分散する可能性があります。

利用しているユーザーからは「UI(デザイン)が慣れるまで使いづらい」という声があります。(参考:ITreview)

<Dojoの料金体系>

- 要問い合わせ(※無料トライアルあり)

多機能なナレッジ蓄積・共有ツール3選

以下では、多機能なナレッジ蓄積・共有ツール3選をご紹介します。いずれも豊富な機能が備わっていますが、ITツールに詳しくなければ使いこなすのに手間がかかりやすいです。

【iQube】グループウェアとしても使えるツール

<iQubeの特徴>

- ノウハウの蓄積に特化したグループウェア

- マルチデバイスに対応している

社内Wikiやファイル管理といったノウハウの蓄積に便利な機能に加え、タイムカードやアンケート機能などの高度な機能も豊富に備えています。

PCに加えてスマホやタブレット端末にも対応しているので、現場や営業先でも手軽にナレッジを確認できます。

<iQubeの機能・使用感>

- 社内Wiki機能

- スケジュール機能

社内Wiki機能を使って、ナレッジやノウハウをフォルダで見やすく管理できます。また、フォルダごとに権限を設定可能なので、部署やチーム単位で共有できるのです。

メンバーの予定を一覧で確認できる「スケジュール機能」を搭載しているので、日程調節がスムーズにできます。

<iQubeの注意点>

- 多機能なツールである

- 他ツールとの連携が乏しい

ナレッジ蓄積のための「社内wiki」以外にも「スケジュール」「ToDoリスト」「レポート」など複数の機能があるので、情報の格納場所が分散し、かえって混乱を招く可能性もあります。

利用しているユーザーからは「他ツールとの連携が乏しい」という声があります。(参考:ITreview)

<iQubeの料金体系>

- 1か月無料プラン:最長1ヶ月間無料

- スタンダードプラン:440円/ユーザー/月(月払い)

- プレミアムプラン:770円/ユーザー/月(月払い)

関連記事: iQubeとは?使い方や料金・評判を紹介

【kintone】自社向けにカスタマイズできるツール

<kintoneの特徴>

- 業務に合わせてさまざまなアプリを選択できる

- セキュリティ機能がある

さまざまな種類のアプリがあり、用途に合わせたものを選択できます。たとえば、ナレッジ蓄積であれば「社内ポータル」や、情報がまとまる「スペース」などがおすすめです。

「IPアドレス制限」や「2段階認証」、「有料の接続端末制限」など、社内の情報資産を守るためのセキュリティ機能が搭載されています。

<kintoneの機能・使用感>

- アプリ機能

- コミュニケーション機能

アプリとは、自社の業務に合わせてカスタマイズして作れる、kintone内の「業務システム」です。アプリにはテキストやファイルを使ってデータを蓄積でき、統一したフォーマットで情報を管理できます。

スレッドで話題ごとに分けてメンバーとコミュニケーションが取れるので、メールやチャットツールのように話題が入り乱れる事態を防げます。

<kintoneの注意点>

- 使いこなすのが難しい

- 検索機能が乏しい

100以上のアプリから自社に適したものを選択・作成する必要があり、ITツールに詳しくなければ使いこなすのが難しい恐れがあります。

利用しているユーザーからは「検索機能の精度が低い」という声があります。(参考:ITreview)

<kintoneの料金体系>

- ライトコース:780円/ユーザー/月

- スタンダードコース:1,500円/ユーザー/月

【Confluence】エンジニア向けのナレッジ共有ツール

<Confluenceの特徴>

- 見やすくナレッジを蓄積できる

- Jira(ソフトウェア開発ツール)と連携できる

ドキュメントに加え、デザイン性の高いホワイトボードを使って情報を残せます。

Jiraを導入している企業であれば、JiraとConfluenceを連携させてプロジェクト管理とナレッジ管理を同時進行できます。

<Confluenceの機能・使用感>

- テンプレート機能

- リアクション機能

幅広い場面で使える豊富なテンプレートが用意されているので、マニュアルの体裁を統一して、見やすくナレッジを蓄積できます。

コンテンツに対してコメントやいいね!で反応できるので、メンバー間で共通認識を持って作業を進められます。

<Confluenceの注意点>

- 使いこなすのが難しい

- 検索機能が使いづらい

自由度が高い分ページの種類や階層が複雑なので、ITに不慣れな従業員は使いこなせない可能性があります。

利用しているユーザーからは「入力検索が使いづらい」という声があります。(参考:ITreview)

<Confluenceの料金体系>

- Free:無料

- Standard:~790円/ユーザー/月(月払い)

- Premium:~1,510円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

<比較表>ナレッジの蓄積・共有ツール一覧

以下は、シンプルなナレッジ蓄積・共有ツール5選の比較表です。(左右にスクロールできます)

| ナレカン【一番おすすめ】 | Stock【おすすめ】 | Microsoft Teams | Slack | Dojo | |

|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

質問と投稿でナレッジを簡単に蓄積できるツール |

最も簡単にナレッジを蓄積できるツール |

リモートワークに役立つMicrosoft365ツール |

チャットでナレッジのやりとりができるツール |

マニュアル作成を効率化するツール |

| メッセージ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

| フォルダ管理 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】※チャネルごとに管理可能 |

【×】※チャンネルごとに管理可能 |

【〇】 |

| 注意点 |

シンプルなツールなので、アンケートやワークフロー機能はない |

機能がシンプルなので、手書き入力には対応していない |

ナレッジ蓄積以外の機能が多い |

情報が流れる |

情報が分散する |

| 料金 |

・無料プランなし

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは599円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは1,050円/ユーザー/月(月払い)~ |

・要問い合わせ |

| 公式サイト |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Stock」の詳細はこちら |

「Microsoft Teams」の詳細はこちら |

「Slack」の詳細はこちら |

「Dojo」の詳細はこちら |

以下は、多機能なナレッジ蓄積・共有ツール3選の比較表です。

| iQube | kintone | Confluence | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |

グループウェアとしても使えるツール |

自社向けにカスタマイズできるツール |

エンジニア向けのナレッジ共有ツール |

| メッセージ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| フォルダ管理 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】※スペースごとに管理可能 |

| 注意点 |

他ツールとの連携が乏しい |

検索機能が乏しい |

使いこなすのが難しい |

| 料金 |

・無料プランあり(最長1カ月間限定)

・有料プランは440円/ユーザー/月(月払い)~ |

・無料プランなし

・有料プランは780円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは790円/ユーザー/月(月払い)~ |

| 公式サイト |

「iQube」の詳細はこちら |

「kintone」の詳細はこちら |

「Confluence」の詳細はこちら |

ナレッジの蓄積・共有が必要な理由

ナレッジの蓄積・共有が必要な理由としては、以下の5つがあります。

- ノウハウの属人化を防ぐ

- 問題の解決を効率化する

- 質問対応の時間を減らす

- 教育の質を均一化する

- 顧客問い合わせ業務を円滑化する

せっかく得たノウハウを個人で抱えていては、全社での業務効率化は見込めません。個人のノウハウ・ナレッジは社内で共有する必要があります。

問題が起こった際に経緯や解決方法をナレッジとして残しておけば、同じ問題が起こった際に効率よく解決できます。

業務で躓きそうな点をマニュアルやwikiとしてまとめておけば、部下やメンバーからの質問に都度回答する手間を省けます。

社員教育の方法をナレッジとして書き留めておくと、誰が教育を担当しても新人育成を成功に導けます。

よくある問い合わせをナレッジにしておけば、都度調べたり他の部署に確認する手間なく、顧客対応を円滑化できます。

このように、ナレッジを蓄積すべき業務は多岐に渡り、事務から接客までほぼすべての業務でナレッジ共有が必要と言えます。そこで、ナレッジの活用に成功している企業は、「ナレカン」のような”社内の誰もが簡単に使えるツール”を使って、ナレッジ蓄積・共有をしているのです。

ITツールでナレッジ蓄積するメリット3選

以下では、ナレッジ蓄積ツールを利用するメリットを3つ解説します。これまで紙やWord、Excelでナレッジを蓄積していた方は必見です。

(1)ナレッジの形式を統一しやすい

1つ目は、ナレッジの形式を統一しやすいメリットです。

たとえば、「テンプレート機能」付きのナレッジ蓄積ツールであれば、フォーマットが備わっているので、真っ白なシートに1から記載せずに済みます。また、形式も統一されるので記載方法がばらつく心配もありません。

以上のように、テンプレート機能が搭載されているナレッジ蓄積ツールを使えば、誰でも形式の整ったナレッジを作成できます。

(2)簡単に共有できる

2つ目のメリットは、ナレッジの共有に手間がかからないことです。

紙やExcel、Wordでナレッジを作成すると、ファイリングしたり、メールに添付したりして共有する必要があり面倒です。また、チャットツールなど「ナレッジを共有するツール」のコストもかかってしまいます。

しかし、一方、ツールを利用すれば、ひとつのツール上でナレッジの蓄積から共有ができます。そのため、今日では「ナレカン」のように、シンプルなツールを使って、素早くナレッジ蓄積ができる環境を構築する企業も多いのです。

(3)セキュリティ対策が強固

3つ目は、セキュリティ機能が万全なメリットです。

「情報の暗号化」や「国際規格認証」などのセキュリティが担保されているツールであれば、不正アクセスやウイルス感染を防げます。そのため、個人情報や会社の機密データが漏えいするリスクも解消されるのです。

したがって、ナレッジは社内の重要な情報を含むので、強固なセキュリティを備えたツールが必須です。

企業でナレッジの蓄積・共有が進まない3つの理由

ここでは、企業でナレッジの蓄積・共有が進まない理由を3つご紹介します。所属部署が以下に当てはまる場合はすぐに改善すべきです。

(1)運用ルールが整っていない

まずは、ナレッジの運用ルールが整っていない点が挙げられます。

ナレッジの運用ルールを具体化させておかなければ、社員はどのような知識を蓄積すべきか分からなくなり、結果としてナレッジの蓄積・共有が進みません。また、従業員がナレッジの重要性を理解していないことも要因です。

したがって、「効率的に作業を進めるためのナレッジを共有する」「定期的にナレッジの重要性を認知させる」など、ルールを定めたうえでナレッジの蓄積を求めましょう。

(2)ナレッジを共有しやすい環境がない

次に、ナレッジを共有しやすい環境がないことが挙げられます。

ナレッジを紙で蓄積・共有している場合、情報を残すには該当のページを探して書き込まなければなりません。そのため、社外でナレッジを蓄積・共有できず、ナレッジを残す機会が少なくなり、管理しづらくなるのです。

一方、WordやExcelでは、ナレッジを確認するたびにファイルを開く工数がかかるうえ、共有するにも別のツールを使わなければならず面倒です。また、ナレッジの共有が遅れてしまい、作業に支障をきたすケースもあります。

(3)投稿のハードルが高い

ナレッジを共有できる環境が整っても、「投稿のハードル」が高ければナレッジの蓄積は進みません。

たとえば、操作が難しく”直感的にナレッジを記載できないツール”では、共有すべきナレッジを思いついても記載を後回しにしてしまいます。また、業務上の不明点を「質問」として投稿しやすいツールでないと、個人で解決して完了としてしまうのです。

結論、テンプレートを使って簡単にナレッジを記載でき、フォルダでテーマを分類して気軽に「質問」を投稿できる「ナレカン」のようなツールを使って、投稿のハードルを下げる必要があります。

ナレッジの蓄積・共有を促す方法

以下では、ナレッジの蓄積・共有を促す方法を3つ解説します。「ナレッジが正しく活用される仕組み」を作るためにも、以下の方法を必ず実践しましょう。

(1)ナレッジを定期的に更新する

1つ目に、ナレッジを定期的に更新するのが大切です。

ナレッジの更新を怠れば、古すぎて使えないナレッジになる恐れがあります。その結果、ナレッジを蓄積する意義が失われ、ナレッジを残す文化が定着しません。

したがって、ナレッジの信憑性を高めるために、定期的にナレッジを確認し、最新の情報にアップデートする必要があるのです。

(2)従業員への評価を見える化する

2つ目に、ナレッジの蓄積・共有に関する評価を可視化させることが重要です。

たとえば、「ナレッジ蓄積に貢献した分の評価基準」や「共有したナレッジを使って得た成果」を共有し、従業員が自他のパフォーマンスを評価できるようにします。社内のドキュメントやITツールを活用し、評価や実績を可視化するのです。

このように、業務効率化のためだけではなく、人事評価にも活用できる認識が社内に浸透すると、積極的なナレッジ共有を促進させられます。

(3)操作が簡単なツールを使う

最後に、操作が簡単なナレッジ蓄積ツールを使うべきです。

「便利そうだから」と多機能なツールを選ぶと、操作が複雑で社員が正しく使いこなせない恐れがあります。また、使わない機能ばかりで、余計に金銭的なコストがかかってしまう可能性があります。

そのため、「全社員が使えるようなシンプルなツール」が求められるのです。とくに、非IT企業の社員でも、説明なしで使えるほどシンプルな「ナレカン」であれば、ナレッジを簡単に蓄積・共有できるので確実に定着します。

ナレッジを蓄積・共有できるツールまとめ

ここまで、ナレッジ蓄積ツール8選や選び方を中心に紹介しました。ナレッジ蓄積ツールを選ぶ際の最も重要なポイントは、「社内の誰でも使いこなせる、シンプルなツール」であることです。

ナレッジ蓄積ツールは、社内の全部署で使うので、ITツールを使い慣れていない社員もスムーズに使えることが重要です。また、記載や投稿が簡単なツールなら、ナレッジを共有するハードルが下がり、企業の成長に欠かせないナレッジがどんどん蓄積されます。

さらに、既にExcelや紙で保管しているナレッジをITツールに移行して見やすく整理することも重要です。「フォルダ分類」や「検索機能」を使って、PCやスマホからいつでもマニュアル・問い合わせ内容を確認できる環境を整えましょう。

結論、自社が導入すべきは、メールが使える方なら説明なしで簡単にナレッジを蓄積でき、”現行のマニュアルの移行サポート”もある「ナレカン」一択です。

ぜひ「ナレカン」を使って、社内のナレッジを簡単に蓄積する仕組みを整えましょう。