企業が扱う文書は、法律で保存期間が定められていたり、あとから業務で必要になったりするため、適切に管理する必要があります。そこで、文書管理のルールを定めて、社内の管理体制を整えることが求められるのです。

しかし、「文書管理のルールが決まっておらず、どこに何の情報があるか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、文書管理に必要なルールの作り方やポイントを中心に解説します。

- 文書管理規程・ルールの項目や作り方を確認したい

- 自社の文書管理を効率化する方法を知りたい

- 社内の文書を一元管理できるツールを探している

という担当者の方はこの記事を参考にすると、文書管理規程の作り方やポイントが分かるだけでなく、自社に最適な管理方法も見つかります。

目次

文書管理規程・ルールとは

文書管理規程とは、社内の文書を管理するうえで守るべきルールです。ここでは、文書管理規程の必要性や記載すべき項目を解説します。

文書管理のルールを決める必要性

文書管理におけるルールが必要な理由として、以下の3つが挙げられます。

- 業務を効率化するため

- ナレッジを活用するため

- 紛失などのリスクを軽減するため

文書が整理されていないと、探し出すのに手間がかかり、業務が滞る原因となります。したがって、文書の管理方法を社内で統一して、情報の保存場所を明確にする必要があるのです。

文書を社内共通で管理する仕組みがないと、ナレッジ(知識・経験)の属人化につながります。したがって、ナレッジを共有して業務の生産性を高めるためにも、自社の文書管理のルールを統一しましょう。

文書が保管されている場所を把握しづらい状態では、重要な書類を誤って廃棄したり、紛失したりする可能性が高いです。したがって、書類の保存場所や保存期間が明確に分かるように管理しましょう。

このように、文書管理のルールを決めれば、さまざまなトラブルを防止できるため、すべての企業に求められるアクションだと言えます。

文書管理規程に必要な項目

文書管理規程に記載すべき基本項目として、以下の5つが挙げられます。

- 文書の定義:どの種類の文書を管理対象に含めるか記載します。

- 担当者:文書を管理する社員や部署を記載します。

- 禁止事項・罰則:文書管理の禁止事項と、違反した場合の罰則を記載します。

- 文書の管理方法:文書の保存場所や期間、廃棄ルールを記載します。

- 文書のアクセス権:セキュリティ等の観点から、文書のアクセス権を記載します。

以上の項目を規程に含め、必要な情報に抜け漏れのないルールを策定しましょう。

文書管理規程・ルールの作り方

ここでは、文書管理におけるルールの作り方を解説します。以下の3ステップを参考に、文書管理規程を上手く運用しましょう。

ステップ1|文書管理のルールを決める

はじめに、文書管理のルールを策定しましょう。

企業が扱う文書の一部は、法律によって保存期間が定められているため、適切な保管場所を示す必要があります。また、不要な文書が溜まらないように、「いつ、誰が廃棄するのか」といった廃棄ルールも策定しましょう。

以上のルールを決めたら、文章化して規程に見やすくまとめます。

ステップ2|社内に周知する

次に、作成した文書管理規程を社内に周知します。

文書管理規程は作って終わりではなく、社員がきちんとルールを認識できるように共有しなければなりません。したがって、規程を定めたらすみやかに社内に周知しましょう。

ただし、紙で規程を作成すると、共有時にコピーする手間がかかるうえ、オフィスから離れているときに閲覧できません。そこで、「ナレカン」のようなクラウド型の情報管理ツールを使うと、スマホやPCから場所を問わずルールを確認できます。

ステップ3|定期的にメンテナンスする

最後に、ルールが適切に運用されているか定期的にメンテナンスしましょう。

文書管理規程を作成する目的は、社員がルールを順守して円滑に文書を管理することです。したがって、策定したルールが守られているかを確認したり、必要に応じて項目を追加・削除したりして、運用が失敗する事態を防ぎましょう。

【必見】社内の文書管理を効率化する方法とは

以下では、社内の文書管理を効率化する方法をご紹介します。

文書管理のルールを決めたにもかかわらず、上手く管理できない原因として「管理に手間がかかること」が挙げられます。たとえば、紙とデジタルの文書が混在していると、管理方法を分ける必要があるほか、「どこに・どの情報があるのか」を把握しづらいです。

したがって、社内の文書は「あらゆる情報を管理できるITツール」を使って一元管理すべきです。ただし、多機能なツールは操作が複雑なので、社員のITリテラシーにばらつきのある大企業では「シンプルな操作性のツール」を選びましょう。

結論、自社の文書管理を効率化するには、誰でも簡単に社内のあらゆる情報を管理・共有できる「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事(ノート)」にはあらゆる情報を残せるほか、記載した情報が任意のメンバーにリアルタイムで共有されます。また、テーマごとに整理できる「フォルダ」や、精度の高い「検索機能」を搭載しているので、目的の文書がすぐに見つかるのです。

最も簡単に社内情報を管理・共有できる「ナレカン」

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

文書管理規程・ルールの作成ポイント

ここでは、文書管理規程・ルールの作成ポイントをご紹介します。以下の2つのポイントを踏まえて、文書管理により役立つ規程を作成しましょう。

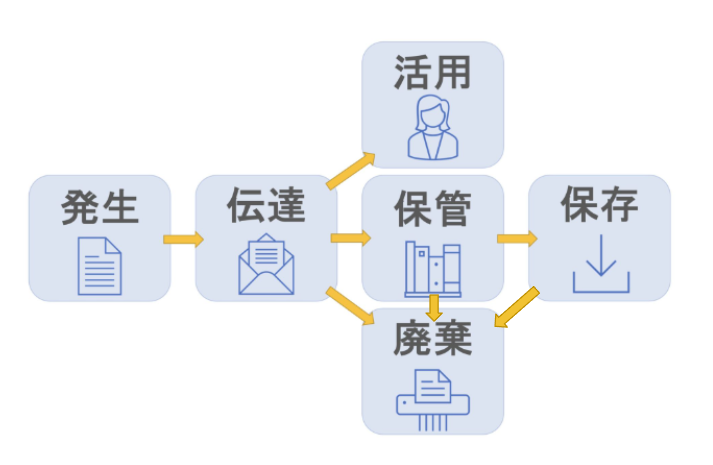

(1)6つのライフサイクルで章立てする

1つ目のコツは、「文書の6つのライフサイクル」ごとにルールを作ることです。文書のライフサイクルとは、文書が作成されてから廃棄されるまでの以下のプロセスを指します。

| <段階> | <詳細> |

|---|---|

|

発生 |

社内で文書を作成したり、社外からメールで文書を受け取ったりする段階です。 |

|

伝達 |

個人で管理している文書を、他のメンバーへ共有する段階です。 |

|

活用 |

文書が作成された目的に沿って活用される段階です。 |

|

保管 |

使用頻度が高い重要な文書を、すぐに取り出せるように保管する段階です。 |

|

保存 |

使用頻度が低い文書を、目立たない場所に格納する段階です。 |

|

廃棄 |

保存期間が終了したり、用途が無くなったりして、文書が廃棄される段階です。 |

このように、文書にはライフサイクルがあるため、それぞれの段階に求められるアクションを正しく理解したうえでルールを設定しましょう。

(2)サンプルを活用する

2つ目のコツは、文書管理規程のサンプルを活用することです。

サンプルを使うと、文書管理規程の全体の流れが分かり、作成のイメージを掴みやすいです。また、一から構成を考える手間が無くなるので、効率よく規程を作れます。

インターネット上では、さまざまな文書管理規程のサンプルが公開されているので、参考にしてみましょう。

文書管理ルールの作り方やポイントまとめ

ここまで、文書管理ルールの作り方やポイントを中心に解説しました。

自社の文書を適切に管理するには、ルールを決めて社内に周知する必要があります。しかし、ルールを定めても、そもそもの管理方法に手間がかかると、業務をスムーズに進められません。

そのため、これからの文書管理には「社内情報を見やすく一元管理できるツール」が必要になります。ただし、多機能なツールはITに詳しくない社員が使いこなせないので、「全社員が使えるシンプルなツール」を選びましょう。

結論、自社の文書管理には、メールを使える方ならば誰でも簡単に使える情報管理ツール「ナレカン」が必須です。

ぜひ「ナレカン」を導入して、効率的な文書管理を実現しましょう。