メモを取ることはすべての業務に通ずる、社会人の基礎的なスキルです。たとえば、上司から指示を受けた場面や、クライアントと会議をする場面など、役職や立場に関わらずあらゆるシーンで役立ちます。

しかし、「仕事におけるメモの上手な取り方が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「仕事で役立つ上手なメモの取り方」や「分かりやすいメモを素早く取るコツ」を中心にご紹介します。

- 仕事で役立つ綺麗なメモの取り方やコツを把握したい

- 仕事のメモを素早く取る方法を学んで、業務効率化に活かしたい

- 仕事のメモを簡単に管理できるツールがあれば使いたい

という方はこの記事を参考にすれば、メモの上手な取り方を身につけられるうえ、メモを仕事で有効活用する方法も分かります。

目次

メモを取るべき理由とは

メモを取ることはビジネスの基本と言われますが、目的を正しく理解していなければ、メモを上手く活用できません。そこで、以下では仕事でメモを取るべき5つの理由を解説します。

- 物事を忘れないための備忘録になる

- 要点をまとめて整理する練習になる

- 頭のなかのアイデアを可視化できる

- 思考力・言語能力が高まる

- 相手からの信頼を得ることができる

一般的に、人が頭の中で記憶できる容量は限られています。そこで、メモを備忘録として活用すると、物忘れによって仕事に支障が出る事態を防げるのです。

メモを取れば、「物事の要点をまとめる力」を鍛えられます。たとえば、打ち合わせなどの場面では、情報を取捨選択してメモしなければならないため、話題の本質を理解する力がつくのです。

「頭のなかで言語化されていないアイデア」を可視化できるのも、メモを取るメリットです。また、すぐにメモができるようにしておけば、ふと出てきたアイデアを瞬時に書き残せます。

メモをまとめるときには重要なポイントを自身の言葉で表現するため、「思考力」や「言語能力」が高まります。そのため、メモを取ることを習慣を社内に浸透させることで、社員の成長を促進できるのです。

熱心にメモを取る姿勢は、相手に「きちんと話を聞いてくれている」という良い印象を与えます。そのため、相手との信頼関係を築くうえでもメモを取ることが効果的なのです。

以上の理由から、仕事でメモを取ることは重要だと言えます。したがって、メモを取ることを習慣付けて、業務をスムーズに進められるようにしましょう。

<基本編>分かりやすいメモの取り方

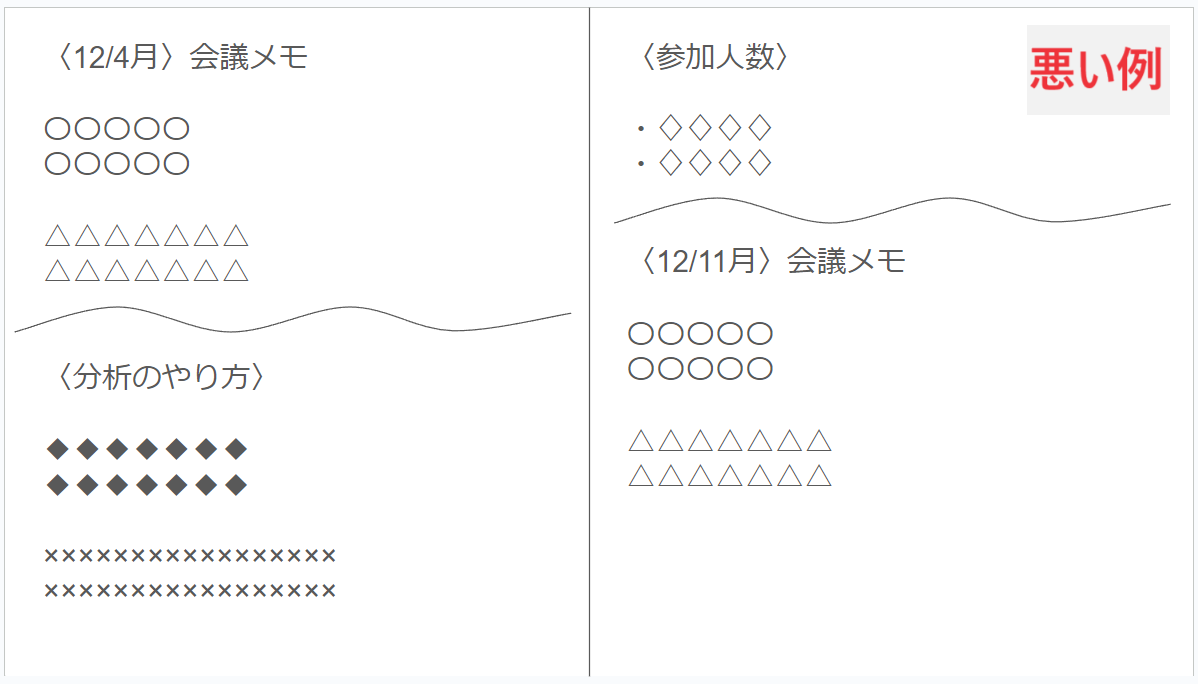

ここでは、分かりやすいメモの取り方を図解付きで解説します。メモを上手に取り、仕事で活用したい方は必見です。

(1)メモのタイトルと日付を書く

まずは、メモにタイトルと日付を書くようにしましょう。

メモにタイトルと日付を残しておけば、「メモの内容」や「メモを取った場面」がすぐに分かります。そのため、メモの中身を一つひとつ確認する手間をかけずに、目的のメモを瞬時に見つけられるのです。

また、手書きのメモ帳ではなく、デジタルのメモツールを使えば、キーワードを検索してすぐにメモを探し出せます。さらに、タイトルの「五十音順」や「作成日順」に並び替えられるので、目的のメモが見つけやすくなるのもメリットです。

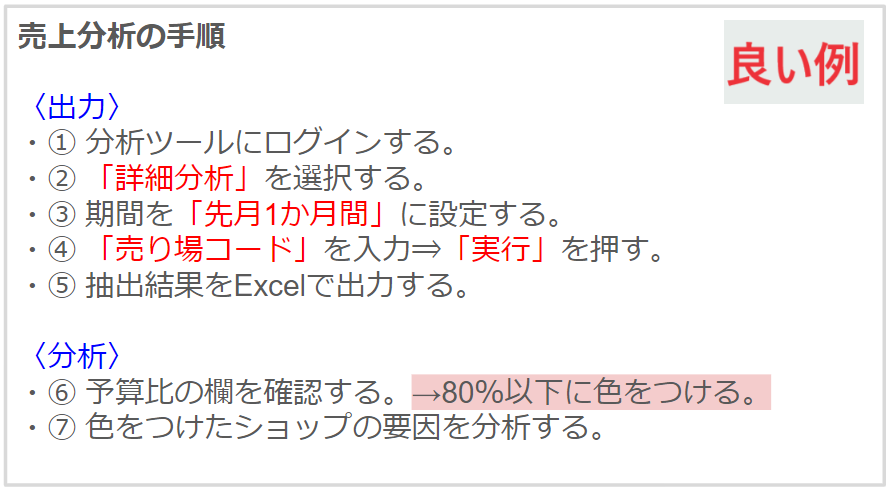

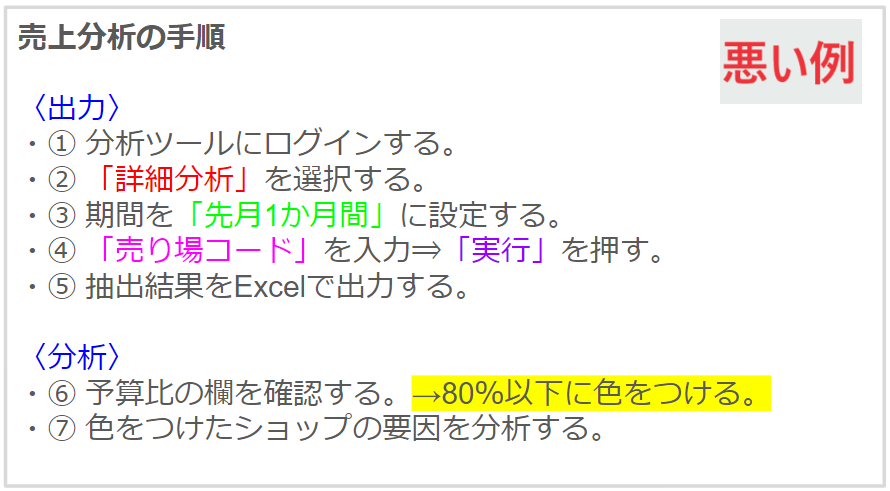

(2)文字色は3色までにする

重要なワードを色で強調すれば、メモを視覚的に分かりやすくできます。

たとえば、見出しは「青」、要点は「赤」、詳細は「黒」などに色分けをすれば、メモの概要を把握しやすくなります。ただし、色分けが細かすぎると、かえって見づらいメモになるため「最大3色が最適」だと言えます。

このように、メモ自体を探しやすくするだけでなく、メモ内にある目的の情報をすぐに見つけられるように工夫することも重要です。

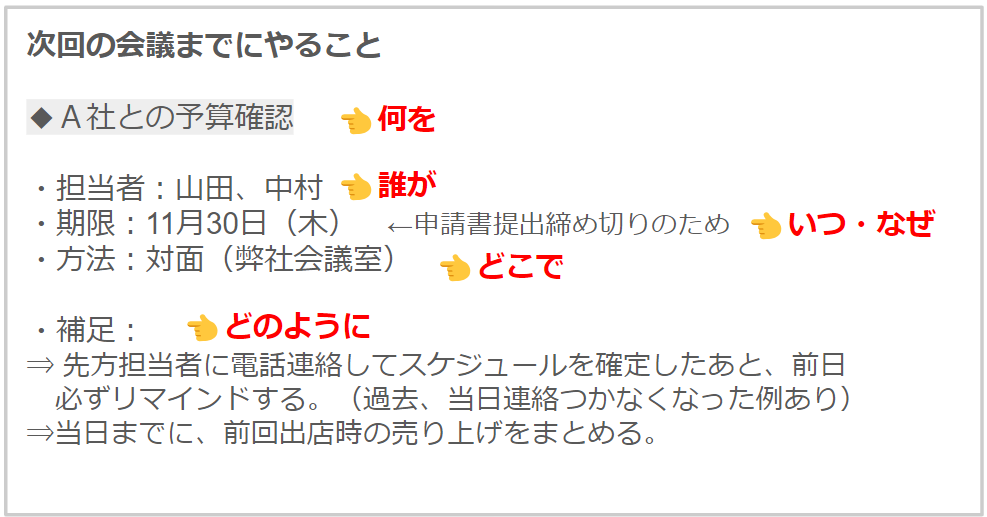

(3)5W1Hを意識する

メモの基本として、5W1Hの「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」を忘れずに記載しましょう。

メモに5W1Hが的確に書かれているかを確認するだけで、情報の抜け漏れを防げます。たとえば、議事録のメモへ事前に5W1Hの項目を書いておけば、当日慌てることなくメモを書き留められます。

また、同じようなメモを繰り返し作成する場合は、テンプレートを活用できるメモツールが最適です。たとえば、自作のテンプレートを簡単に作れる「Stock」であれば、項目を一から記載する手間が省け、効率よくメモを取れます。

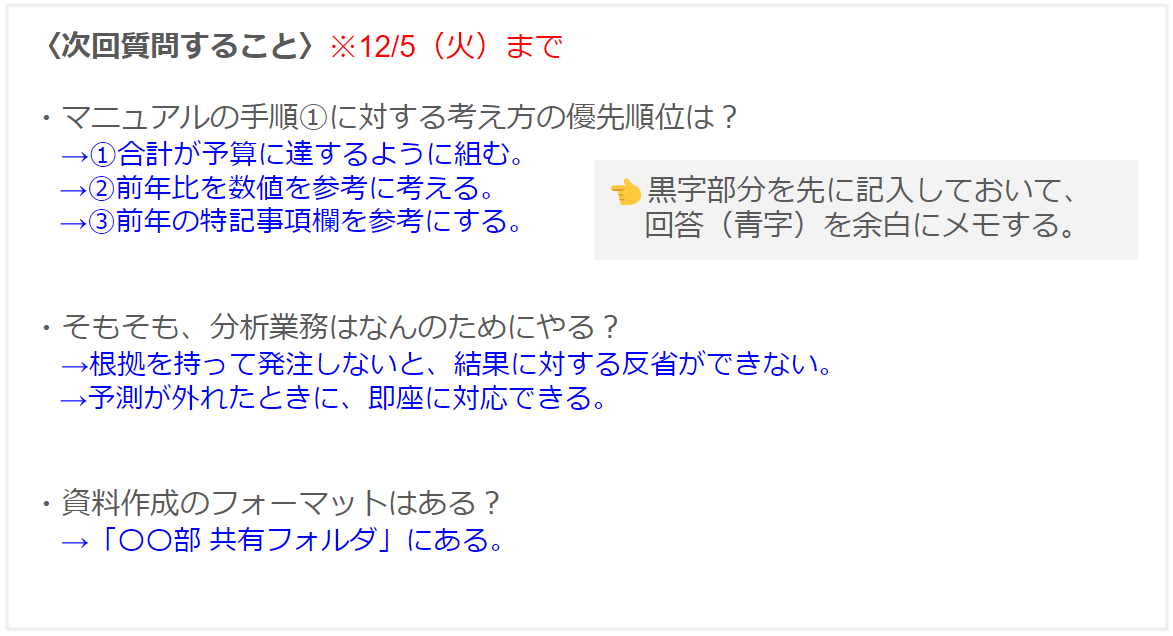

(4)余白を作りコメントを書く

メモにはコメント欄として余白を残しておきましょう。

余白を残しておけば、あとで思い浮かんだアイデアなどの追加事項を同じページに追記できるようになります。とくに、紙のメモ帳の場合、メモできる範囲が紙の大きさに依存するので、事前に余白を残しておくのが重要です。

このように、重要な情報を逃さずまとめるためにも、メモに余白を残しておきましょう。

(5)メモは一か所にまとめる

メモを一か所にまとめれば、管理がしやすくなります。

メモによって保存場所が異なると「どこに、何のメモを保管したか」が分からなくなり、見たいメモをを探すのに時間がかかります。とくに、紙のメモ帳の場合は、使用中のメモ帳だけでなく、古いメモ帳の管理も徹底する必要があるのです。

そこで、「あらゆる情報を一元管理するメモツール」を導入すれば、過去のメモも簡単に管理できます。また、直感的な「フォルダ機能」を備えた「Stock」のようなツールを使えば、メモを見やすく整理することが可能です。

関連記事: 【すぐ使える】おすすめのメモ共有ツール8選!

<応用編>綺麗なメモを素早く取る3つのコツ

ここでは、綺麗なメモを素早く取るテクニックをご紹介します。メモは「あとから大切な情報を振り返るために残す」ことが目的なので、以下3つのテクニックは確実に実践できるようにしましょう。

(1)新しいページから書き始める

新たに書き残したいことは新しいページにメモをしましょう。

関連性がまったくない内容を同じページに書いてしまうと、あとから必要な情報を探すのが困難になります。そのため、メモを取るスペースがまだ残っている場合でも、ページを分けてメモを判別しやすくしましょう。

また、残りのページ数や余白を気にせずにメモを残したいのであれば、メモツールの導入も検討しましょう。メモツールではページ数を気にせずにメモを作成でき、1ページに多くの情報を書き残せるので仕事の情報管理に最適です。

(2)名前や分からないことはカタカナで書く

聞き取れなかった名前や用語はカタカナで書きましょう。

分からない単語に出くわしたときは、その単語に固執するのではなく、カタカナで記載して後から修正しましょう。また、電話対応などで相手の名前を誤った漢字表記にしてしまうと、あとから折り返しをしたときに名前を間違えるといったミスにつながります。

したがって、素早く正確にメモを取るためには、1回で完璧なメモを目指すのではなく、適宜修正を加えるのが基本です。

(3)メモ帳やノートではなくツールを使う

素早くメモを取るために最も効果的なのがメモツールです。

メモツールは、スマホやパソコンからすぐにメモを書き残せるうえ、紙のメモ帳のようにペンを用意する必要もありません。

また、「Stock」のようなメモツールには、事前に登録しておいたフォーマットを簡単に貼り付けられる「テンプレート機能」が備わっています。一からメモを作成せずに済むので、見やすいメモをスピーディに取れるのです。

このように、従来のメモ帳では解消できなかった課題をカバーするメモツールは、メモのテクニックを教え込むよりも簡単に、高い効果を期待できます。

【要確認!】ビジネスに最適なメモツールの選び方

ここでは、メモツールを選ぶ際に確認すべきポイントを解説します。メモを仕事で上手く活用するために、以下の3つに当てはまるツールを選びましょう。

- メモを整理しやすい

- メモを共有できる

- 使い勝手が良い

「議事録」「マニュアル情報」「顧客情報」などのテーマごとに、メモをフォルダで分けて管理できるツールを使いましょう。また、「検索機能」を備えたツールであれば、目的のメモを瞬時に見つけられます。

他のメンバーにメモを共有できるツールを使いましょう。ただし、メールやチャットを使った共有は、他のメッセージに埋もれやすいので注意が必要です。

社内の誰もが簡単に使えることも重要です。操作が複雑なメモツールは次第に使われなくなり、紙のメモに逆戻りしてしまいます。

メモを業務に活かすために、メモツールを導入するうえでは、以上の3点を満たすかどうかを確認しましょう。たとえば、シンプルな情報共有ツール「Stock」を使えば、誰でも簡単にメモを作成・共有・管理できます。

【社会人必見】仕事のメモ管理に失敗しないおすすめのツール

以下では、仕事のメモ管理を失敗させないためにおすすめのメモツールをご紹介します。

仕事のメモは備忘録になるだけでなく、「情報の整理」や「社員の育成」にも効果的です。しかし、紙のメモ帳は管理や共有がしづらいため、スマートフォンから手軽に使える「メモツール」の活用が最適です。

また、「検索機能」や「フォルダ機能」を搭載したツールであれば、見たいメモを簡単に探し出せます。ただし、多機能なツールは使いこなすのが難しく、結局メモを探すのに時間がかかるので、「シンプルな操作性か」を確認しましょう。

結論、仕事のメモに最適なツールは、必要な機能に過不足がなく、誰でも簡単にメモを作成・共有・管理できる「Stock」一択です。

Stockの「ノート」に残したメモは、任意のメンバーにリアルタイムで共有されるほか、「フォルダ」で簡単に整理できます。また、ノートに紐づく「タスク」や「リマインド」機能を備えているので、メモから派生したタスクも一か所で管理可能です。

メモを素早く作成・共有できるツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

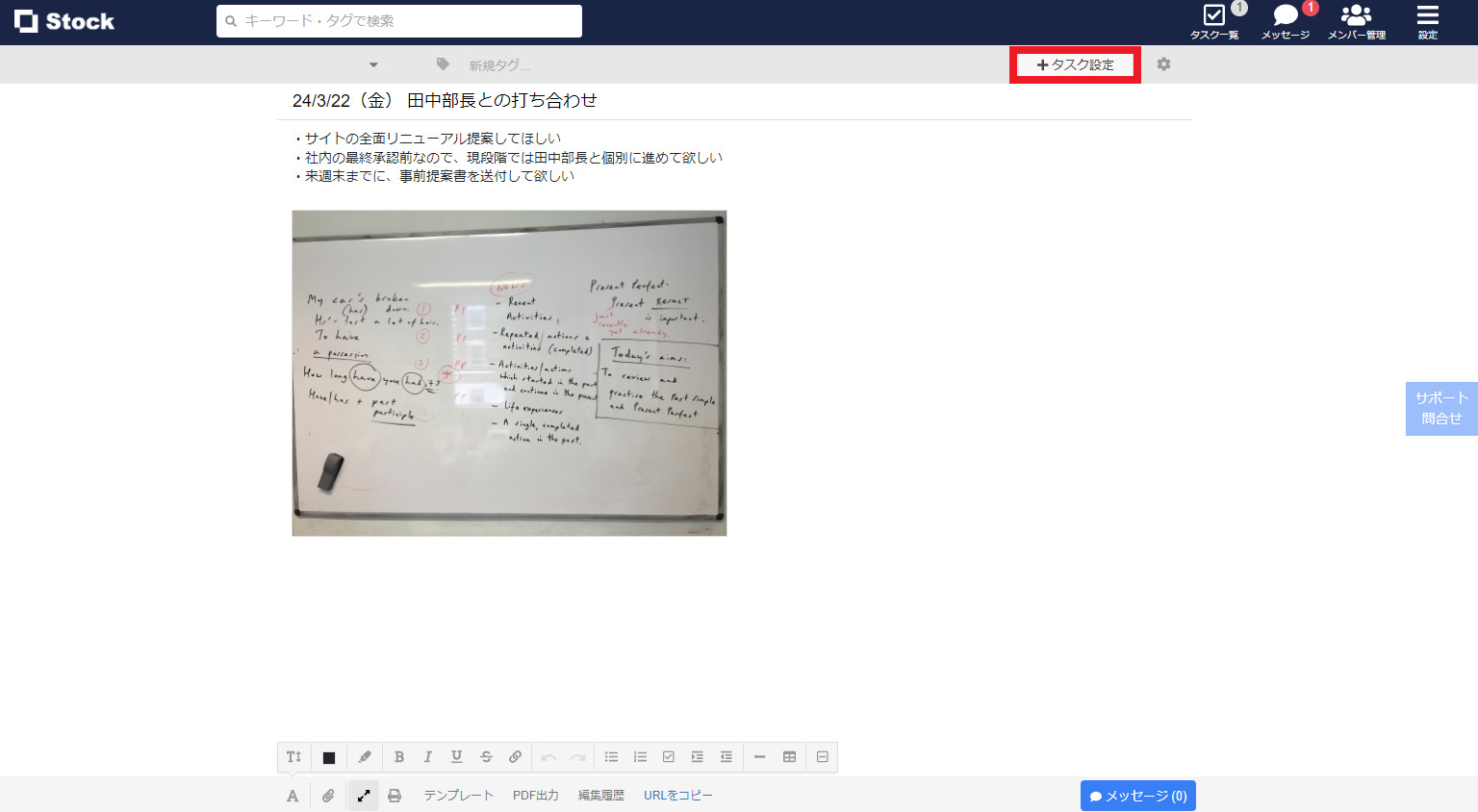

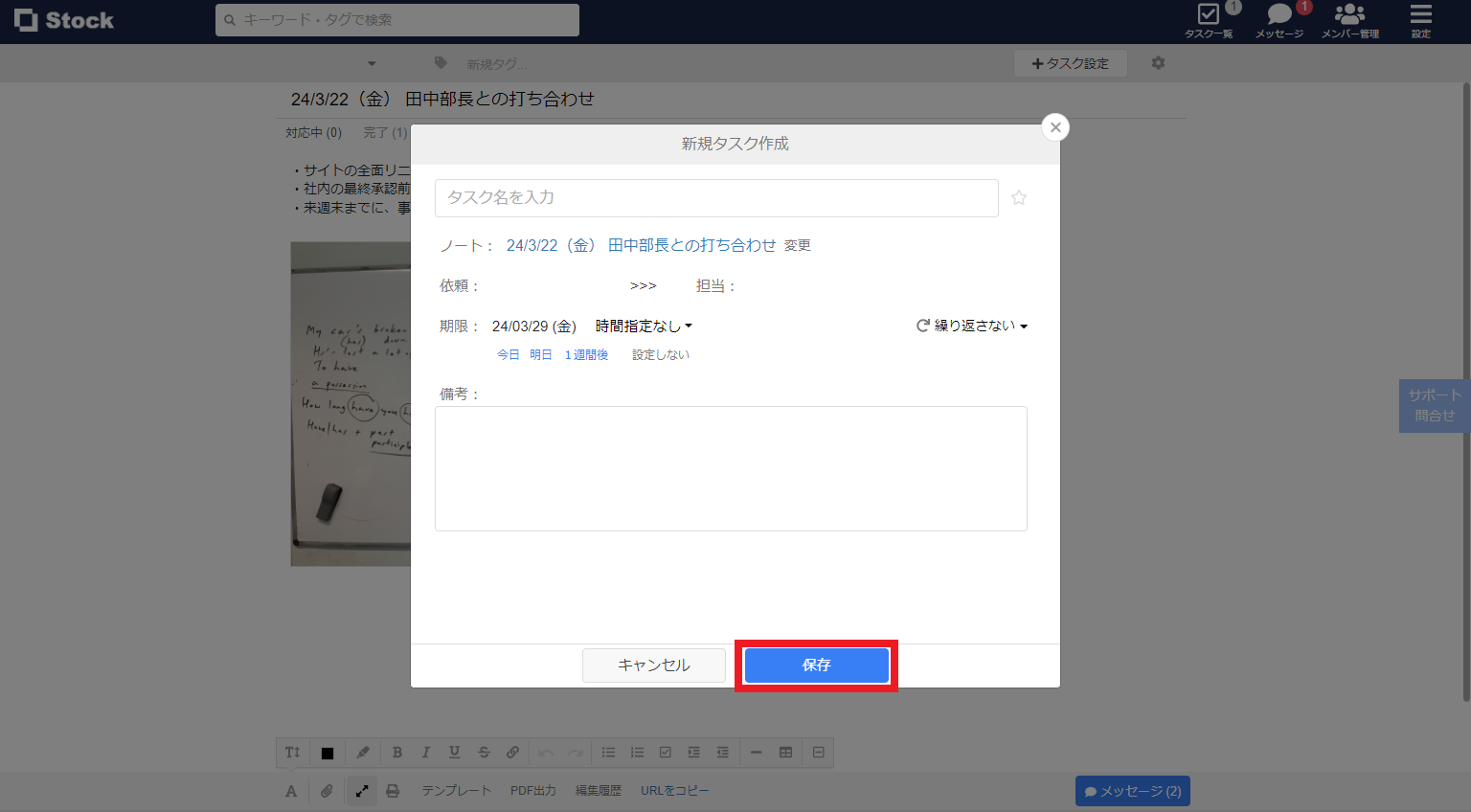

<Stockのメモを使ったタスク管理>

Stockでは、以下の操作でメモに紐づけてタスクを管理できます。

- ノートを開き、画面右上の [ +タスク設定 ] をクリックします。

- タスクの詳細を入力し右下の [ 保存 ] をクリックしましょう。

以上の操作で、ノートに紐づけて自身のタスクを作成したり、他のメンバーにタスクを依頼したりできます。また、スマホではプッシュ通知も受け取れるので、タスクの抜け漏れも防げるのです。

メモを取っても失敗する3つの原因

メモを取っても上手くまとめられなかったり、成果につながらなかったりすることがあります。そこで、以下を参考に原因を明らかにして、今後の改善につなげましょう。

(1)すべてをメモしようとする

相手の話をすべて記録しようとすると、話の要点を見失いやすくなります。

そのため、メモは一言一句漏らさずに書き残すのではなく、大事なポイントを見極めるようにしましょう。たとえば、「相手の話の結論は何か」を意識するだけでも、メモの見やすさが変わります。

このように、「メモを見れば、あとから思い出せる」くらいの情報量で、要点のみを記載しましょう。

(2)後から見返しても読めない

急いで殴り書きのようにメモを取ると、後から見返しても「何が書いてあるのか分からないメモ」になります。

メモは作成して終わりではなく、後から確認する必要があるので「見やすいメモ」にしなければなりません。したがって、急いでいるときでも、読みやすい字で書くように意識しましょう。

また、わずかな操作でメモが取れる「Stock」のようなツールであれば、見やすいメモを簡単に作れます。

(3)どこに保存したか分からない

メモの失敗例として、どこにメモを書いたのかが分からなくなるケースもあります。

メモを探すのに手間がかかる状態では、メモを振り返るのが面倒になり、最終的にメモを残さなくなってしまいます。したがって、作成したメモは”テーマ”や”業務”ごとに整理して、後からすぐに取り出せるようにしましょう。

そこで、「フォルダ」ごとにメモを分類でき、「高度な検索機能」ですぐにメモを見つけられるツールがおすすめです。

仕事で役立つ上手なメモの取り方とコツまとめ

これまで、分かりやすいメモを取る方法や、綺麗なメモを素早く取るコツを中心に解説しました。

メモを適切に取れば、あらゆる業務を円滑におこなえるようになります。しかし、時間をかけてメモを作成しても、紙のメモは管理が煩雑になりやすく「どこに保管したか分からなくなる」といった問題が起こるのです。

したがって、社内でメモを上手く活用するには「メモ管理を効率化できるITツール」を導入すべきです。とくに、ITに詳しくない社員が導入初日から使いこなせるツールであれば、社内への浸透もスムーズです。

結論、社会人に最適なメモツールは、誰でも簡単にメモを作成・管理できる「Stock」一択です。実際に、非IT企業を中心に200,000社が自社の業務効率化を実現しています。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、メモを有効活用できる環境を整えましょう。