小学校から大学まで、現在では多くの学校がオンライン授業を実施しています。感染症拡大に伴いやむを得ない形で普及したオンライン授業でしたが、最近では「授業動画を見返しながら復習できる」などのメリットを評価する声も挙がっています。

そして、オンライン授業には「ツール」が不可欠です。しかし、オンライン授業で活用できるツールは多種多様なので「簡単に使えるツールを導入したいが、どれが最適なのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、オンライン授業に便利なおすすめツール7選や選定ポイントを中心に紹介します。

- オンライン授業を円滑に進めるには、画面共有できるだけでは不十分だ

- オンライン授業におすすめのツールを比較・検討したい

- 生徒・教師(教授)間でのやりとりを最適化する仕組みを整えたい

という方はこの記事を参考にすれば、オンラインでも授業を円滑に進められるツールを見つけられます。

目次

オンライン授業ツールとは?目的別で使えるツール・アプリの種類

オンライン授業ツールとは教育向けのITツールのことです。

オンライン授業ツールを活用すれば、インターネット経由で場所・時間を問わず、PCやタブレットで授業が受けれたり、課題に取り組めたりします。昨今では、従来の授業と組み合わせたハイブリット型の授業が実施されており、ITツールの導入が欠かせません。

さらに、オンライン授業で役立つツールは、大きく4つに分けられます。そのため、オンライン授業ツールの特徴を把握しつつ、適切に運用できるように授業にあったツールを選定していくことが大切です。

(1)ビデオ会議ツール

オンライン授業を実施する学校の多くは、「Zoom」をはじめとしたビデオ会議ツールを導入しています。

ビデオツールによって、リアルタイムで映像付きの授業を配信できます。黒板やホワイトボードを映した授業ができるので、生徒は自宅に居ながら対面と同じような感覚で授業を受けられるのです。

ただし、ビデオ会議ツールはライブ配信に特化しているので、録画した映像の配信や宿題の提出には、別ツールの併用が必須な点に注意しましょう。

(2)デジタル教材ツール

オンライン授業の普及に伴い、導入が進んでいるのがデジタル教材ツールです。

デジタル教材とは、オンライン上でアクセスができる教科書を指します。紙の教科書とは異なり映像授業を受けられたり、自動で採点される単元テストがついていたりするので、各単元を十分に理解したうえで進められるのです。

このように、デジタル教材ツールは生徒の授業理解度を高めるのに直結するツールとなっています。ただし、紙の教科書に慣れている教師や高学年の生徒にとっては、逆に使いづらい可能性があるので注意しましょう。

(3)チャットツール

オンライン授業でも円滑なコミュニケーションを可能にするのが、チャットツールです。

チャットツールを使えば、場所や時間を問わずにコミュニケーションを取れるようになります。遠隔でも気軽に教師に質問できるので、オンライン授業の「コミュニケーションがとりづらい」という課題を解消可能です。

このように、チャットツールを使えば、オンライン授業でも生徒と教師で簡単にやりとりできます。ただし、チャットツールはメッセージが次々流れていくツールであり、重要な情報を見落としてしまう可能性があるので注意しましょう。

(4)情報共有ツール

オンライン授業の実施に不可欠なツールが、情報共有ツールです。

従来、授業中に配布していたプリントや宿題などは、オンライン上で共有する必要があります。しかし、メールやチャットでは、プライベートのやりとりと混ざったり、容量によってはデータが手元に届くまでにタイムラグが発生したりするので最適とは言えません。

一方で、情報共有ツールを使えば、授業に必要なデータはもちろん、連絡事項なども一斉に共有できるので、授業の進行を妨げる心配がなくなります。

なかでも、情報共有ツールで代表的な「Stock」では、授業ごとに情報をまとめられる「フォルダ機能」が備わっているので、誰でも簡単に目的の情報が見つけられるのです。

オンライン授業ツールを導入するメリット

以下では、オンライン授業ツールを導入すると、どのようなメリットを得られるかを解説します。実際にクラスで運用するためには主任教員などに許可を取る必要があるので、正しくメリットを伝えましょう。

(1)時間・場所を問わず授業を受けられる

オンライン授業ツールを使えば、生徒が時間や場所に縛られずに授業を受けられます。

通常授業では出席して授業を受けるのが当たり前だったので、生徒はリアルタイムでしか学習ができませんでした。そのため、やむを得ない事情で欠席したときには「生徒自身で授業内容をほかの生徒に確認する」といった対応が必要です。

一方で、ツールを活用すれば「授業に出席できずに学習進捗が遅れる」という問題は解消できるのです。たとえば、授業を録画して生徒へ共有すれば、欠席してしまった場合でも録画視聴で授業を受けられます。

また、もう一度確認したい授業もピンポイントで確認できるので、授業でつまづいた箇所の復習にも便利です。このように、オンライン授業ツールは教室以外でも授業が受けられる環境を作り、学習進捗が遅れる状況を未然に防止します。

(2)テキストでコミュニケーションが取れる

オンライン授業ツールを使えば、テキストでコミュニケーションがとれます。

オンライン授業は、対面授業に比べて生徒と話す機会が少ないため、授業以外での生徒とのコミュニケーション量が減ってしまいます。そのため、気軽に質疑応答を送り合える「メッセージ機能」があるツールが必須です。

とはいえ、LINEのようにプライベートで使用するアプリでの連絡は、公私混同してしまうので望ましくありません。また、オンライン授業を実施するのに、複数のツールを併用すると上手く活用できない恐れがあるのです。

そこで、「メモ機能」と「メッセージ機能」を合わせ持つ「Stock」を使えば、情報共有の役割はもちろん、チャットとしての役割も1つのツールで完結します。

オンライン授業ツールを導入するデメリット

ツールを活用したオンライン授業では対面授業に比べて劣る点もあるため、事前に理解しておくことが大切です。以下では、オンライン授業ツールを導入する前に知っておくべきデメリット3点を紹介します。

(1)適切な通信環境を整備する必要がある

適切な通信環境は、オンライン授業を実施するうえで必須です。

オンライン授業はリアルタイムではなく、動画を配信する方法もあります。しかし、動画は容量が大きく、視聴するには一定速度の通信環境が必要なので、通信環境が整っていない場合、授業を受けられない恐れがあるのです。

また、リアルタイム授業の場合には、安定した通信環境が求められます。そのため、「学校でオンライン授業を受けられるようにする」「生徒や教師にWi-Fi機器を用意する」「少ない通信量で授業ができるツールを導入する」ことを検討しましょう。

(2)生徒の反応が見えにくい

オンライン授業ツールのデメリットに、生徒の反応が見えにくいことが挙げられます。

実際に、接続を安定させるためにビデオツールのカメラとマイクのOFFを原則としている学校も多く、一方的な授業となってしまっているのが現状です。生徒が発言できるのは教師が許可したときのみなので、生徒の反応が見えにくいのです。

そこで、ビデオツールのデメリット解消に役立つのが「リアクション機能があるITツールの併用」です。「Good(スマイル)」「Bad(泣き顔)」などで反応することで、顔が見えなくとも気軽に生徒の反応を把握できます。

【無料あり】オンライン授業に必要なおすすめツール・アプリ7選

以下では、オンライン授業に必要なおすすめツール7選を紹介します。

オンライン授業は時間や場所を問わずに学習を進められる一方で、生徒の学習状況や提出物を正しく管理しなければなりません。そこで、情報共有ツールを使うと、プリントの配布や宿題の管理、生徒とのコミュニケーションも円滑になります。

しかし、多機能なツールでは、使い方をレクチャーしたり慣れるまでに時間がかかったりするので、その分授業が遅れてしまいます。したがって「小学校の低学年の児童から大学の教授まで、直感的に使いこなせるシンプルなツール」を選びましょう。

結論、オンライン授業にて利用すべきツールは、使い方の説明不要で使えるほどシンプルな情報共有ツール「Stock」一択です。

Stockの「ノート」に情報を残せば、任意の生徒に課題配布や連絡が一斉にできるほか、授業や担当職員ごとに「フォルダ」を分けて整理できます。また、ノートに紐づく「メッセージ」を使えば、内容が混ざらないので、生徒との質疑応答もしやすくなります。

【Stock】教育現場から使いやすさで支持される情報共有ツール

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【CaLabo Online】Teamsで授業内容が保存できる情報共有ツール

<CaLabo Onlineの特徴>

- Teamsとの連携が可能

- 分かりやすい授業内容

Teamsと連携することによって、クラス作成や授業履歴を残せます。

授業開始と同時に出席を受付し、生徒の出席情報を管理できます。

<CaLabo Onlineの機能・使用感>

- 授業支援機能

- 管理系機能

- ファイル管理機能

オンライン授業で使うアンケートや小テストが実施できます。アイコンが管理画面にまとまっているので、視覚的に機能が分かりやすい点がメリットです。

出席を記録でき、クラスの出席率も確かめられます。

クラウドDriveと連携することで、教師・生徒間で資料の配布やファイルの回収・提出が可能になります。

<CaLabo Onlineの注意点>

- アカウント登録が必要な場合がある

利用にはMicrosoft 365 またはG Suiteのアカウントが必要です。

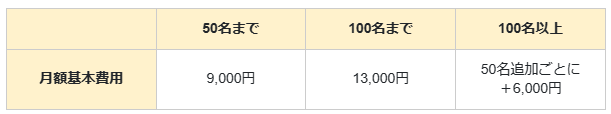

<CaLabo Onlineの料金体系>

料金については、問い合わせが必要です。

【Zoom】多くの学校で採用されているビデオ会議ツール

<Zoomの特徴>

- オンライン授業のライブ配信に適している

- チャット機能がある

ライブ授業を実施できるので、多くの学校で活用されているツールです。

チャット機能を使えば、教師と生徒で簡単にコミュニケーションを取れます。

<Zoomの使用感>

- パソコンの画面を簡単に共有できる

- ビデオの背景を変更できる

- 録画機能が追加された

メニューバーの「画面共有」をクリックすれば、パソコンの画面を簡単に映すことができます。画面の一部のみを共有することも可能なので、社外とのミーティングの場合にも適しています。

ビデオをオンにするときに、背景をぼかしたり背景画像を変更したりできます。そのため、「部屋が映り込むのが嫌だ」という生徒のプライベートを守ります。

新機能である「Clips Basic」を使えば、ミーティング中のカメラやPC画面を録画が可能です。また、トリミングなどで編集もできるので、授業内の難しい箇所のみ動画として残しておく使い方もできます。

<Zoomの注意点>

- 無料利用では40分で接続が切れる

- スマホだと動作が重くなる

無料利用では40分で接続が切れる仕様になっているため、都度接続するか有料プランへの移行するかの対策が不可欠

利用しているユーザーからは「スマホで行う時、アプリが重たくなる。また、一つの画面に4人までの表記なので改善してほしい」という声が寄せられています。(※参考:ITトレンド)

<Zoomの料金体系>

以下は、Zoomの「Zoom One」プランの料金一覧になります。

- ベーシック:0円

- プロ:2,125円/ユーザー/月

- ビジネスプラン:2,999円/ユーザー/月

- ビジネスプラス:3,438円/ユーザー/月

- エンタープライズ:要問い合わせ

参加者は最大100人、40分の制限があります。

参加者は最大100名です。

参加者は最大300名です。

参加者は最大300名です

参加者は最大1,000名です。

【educast】双方向なやり取りが可能なビデオ会議ツール

<educastの特徴>

- 受講者の反応が瞬時に把握できる

- 受講者の反応が瞬時に把握できる

- 自由度の高い授業ができる

オンライン上での授業の配信や収録に特化したツールなので、画面越しの生徒ともリアルタイムでやりとりできます。

「反応ボタン」「チャット」機能が備わっているので、教員は生徒の様子を確認しながら授業を進めていけます。ほかにも、「選択ボタン」や「視聴ユーザーアイコン」で、どのくらいの生徒が授業を受けているのかまで把握が可能です。

「ペン機能」「図形描画」「ボード拡大表示」「ボード切り替え」が充実しているので、黒板よりも自由度の高い授業が可能です。

<educastの機能・使用感>

- 受講管理機能

- アンケート機能

ライブ配信された内容は、自動で録画用に変換されるので、オンデマンドコンテンツに自身で編集する手間がかかりません。

授業終了時には「授業の内容を理解できたか」についてアンケートを取れるので、今後の改善に繋げることができます。

<educastの注意点>

- 同時接続数が限られている

最大同時接続数が50人で、大学の授業やセミナーなどの大規模な授業には向かないので注意しましょう。

<educastの料金体系>

初期費用50,000円+基本料金50,000円/月~で利用できます。

【eboard】無償で提供されているデジタル教材ツール

<eboardの特徴>

- 映像授業とドリルがついている

- 分かりやすい授業内容

- 「やさしい字幕」がついている

デジタル教材ならではの機能がついており、生徒の理解を助けます。

勉強が苦手な生徒向けにつくられているので、どのような生徒でも利用できます。

すべての映像授業には、学習のハードルを感じないように「やさしい字幕」が付けられているので、ろう・難聴などを抱える子どもたちにも安心です。

<eboardの機能・使用感>

- 問題を解き直せる

- ふせん機能は一部端末に限定されている

一度回答して採点をしたあとに問題を解き直せるので、生徒が反復学習するのに役立ちます。

あとから見直したい問題にはふせんでチェックを付けられますが、デスクトップとタブレットに限定されているため、スマートフォンでは活用できません。

<eboardの注意点>

- 私立学校・学習塾は有料

- 契約期間に制限あり

公立学校は無料プランで利用できますが、私立学校・学習塾は有料プランのみです。

最低契約期間が6か月となっているので、十分に検討したうえで導入しましょう。

<eboardの料金体系>

公立学校/非営利団体は、無料で利用できます。ただし、私立学校/学習塾で利用する場合には以下の料金がかかります。

【Classi】ベネッセと連動するデジタル教材ツール

<Classiの特徴>

- ベネッセとの連動する

- 生徒カルテを作成できる

ベネッセのテスト結果に応じた、問題を独自のAIが出題してくれます。

個人別の「生徒カルテ」を作成でき、内容によって生徒・保護者・先生間で情報を共有できるので、細かいサポートが可能です。

<Classiの機能・使用感>

- 学習記録機能

- 学習マップ機能

設定した学習目標に対して、どの程度の学習時間が必要か確かめられるので、学習計画に役立ちます。

ベネッセテストに合わせた範囲で問題が出題され、生徒自身が「クリア/未クリア」を判断できる学習マップ機能がついています。生徒は、問題をクリアすることで達成感を味わえるので、生徒の成長を後押しします。

<Classiの注意点>

- さまざまな連携機能を使うときは別途申込が必要

- アプリがつながりにくい

英語4技能を学べるサービスなどの連携可能サービスは豊富ですが、別途申し込みが必要です。

利用しているユーザーからは「通信環境を問わずつながりにくい」という声が多々見られるため、使用前にはネットワーク回線を確認しましょう。(※参考:App Store)

<Classiの料金体系>

料金については、担当者への問い合わせが必要です。

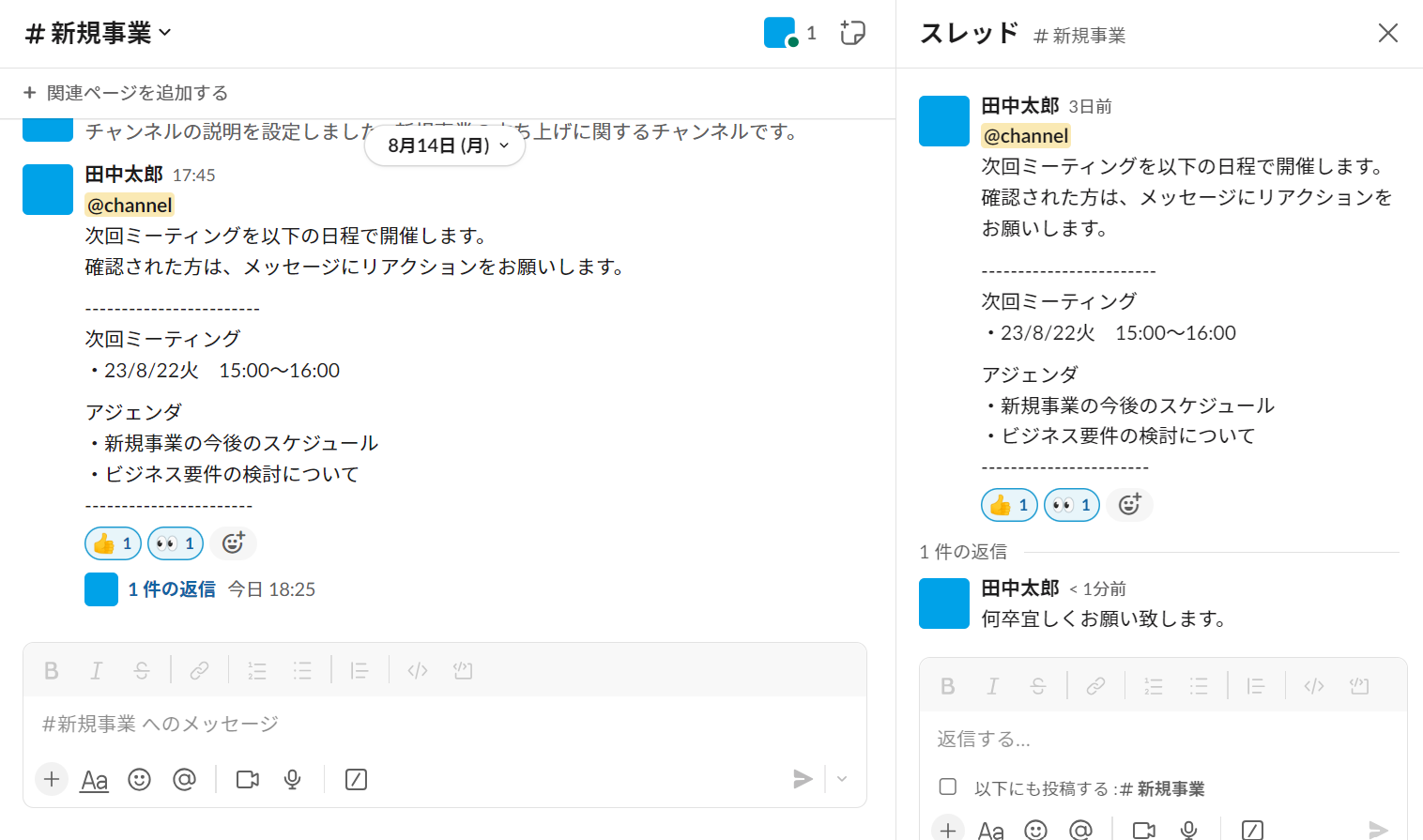

【Slack】オンライン上でやりとりできるチャットツール

<Slackの特徴>

- オンライン上でコミュニケーションが取れる

- 外部アプリとの連携機能がある

チャットが使えるので、場所を問わずに簡単にコミュニケーションがとれます。

ビデオツールのZoomなど、外部アプリと連携をすればより便利な機能が使えます。

<Slackの機能・使用感>

- メッセージにはスレッドが付けられる

- スレッドには全員への通知(メンション)が飛ばせない

関連するやりとりはメッセージに「スレッド」としてつなげられるので、ひとつの話題に関する情報をまとめる場合に役立ちます。

Slackにはメンション機能という、特定のメンバーに通知を飛ばす機能があります。しかし、通知を飛ばすメンバーを一人ずつ選ぶ手間がかかる点がデメリットです。

<Slackの注意点>

- 90日間を過ぎると非表示になる

- コメントを遡りづらい

- 多機能で情報が分散しやすい

無料プランでワークスペースの表示が上限に達すると、90日が経過したメッセージとファイルは自動で非表示になります

利用しているユーザーからは「スレッド上にコメント返信で対応していますが、スレッドが多くなるとかなり遡りづらい」という声があります。(引用:ITreview)

「メッセージ」「DM」「Canvas」など、情報を共有する手段が複数あるので、授業で使う場合は情報が分散しないように注意が必要です。

<Slackの料金体系>

教育支援プログラムに登録すれば、有料プランを85%割引で利用できます。

- フリープラン:0円

- プロプラン:1,050円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス:1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise Grid:要問合せ

オンライン授業に便利なおすすめツール7選の比較表

以下は今回紹介した、オンライン授業に便利なおすすめツール7選の比較表です。(表は右にスクロールできます。)

| Stock【一番おすすめ】 | CaLabo Online | Zoom | educast | eboard | Classi | Slack | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

教育現場から使いやすさで支持される情報共有ツール |

Teamsで授業内容が保存できる情報共有ツール |

双方向なやり取りが可能なビデオ会議ツール |

多くの学校で採用されているビデオ会議ツール |

無償で提供されているデジタル教材ツール |

ベネッセと連動するデジタル教材ツール |

オンライン上でやりとりできるチャットツール |

| 課題管理機能 |

【〇】※タスク機能で課題の配布や提出を設定できます。 |

【〇】 |

【×】 |

【×】 |

【×】 |

【×】 |

【〇】 |

| PC・スマホ・タブレット対応 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

【×】 |

【×】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 注意点 |

情報の記録・共有がメイン機能になっている |

アカウント登録が必要な場合がある |

無料利用では40分で接続が切れる |

同時接続数が限られている |

私立学校・学習塾は有料 |

さまざまな連携機能を使うときは別途申込が必要 |

無料プランでは90日間を過ぎるとメッセージ履歴が閲覧できなくなる |

| 料金 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・費用:要問合せ |

・無料プランあり

・有料プラン:2,125円/ユーザー/月~ |

・無料プランなし

・有料プラン:初期費用50,000円+50.000円/月~ |

・公立学校:無料

・私立学校:9,000円/月(50名まで)~ |

・学校のベネッセ営業担当に問い合わせ |

・無料プランあり

・有料プラン:1,050円/ユーザー/月(月払い)~ |

| 詳細 |

「Stock」の詳細はこちら |

「CaLabo Online」の詳細はこちら |

「Zoom」の詳細はこちら |

「educast」の詳細はこちら |

「eboard」の詳細はこちら |

「Classi」の詳細はこちら |

「Slack」の詳細はこちら |

オンライン授業ツールの3つの選定ポイント

以下では、オンライン授業ツールの3つの選定ポイントをご紹介します。選定ポイントを踏まえてツールを導入すると、導入後のミスマッチを防止しつつ、スピーディに運用へと乗せられます。

(1)必要な機能に過不足ないか

オンライン授業を実施するために必要な機能が過不足なく搭載されているかを事前に確認する必要があります。

多機能なツールのなかには、不要な機能を搭載している場合も多いです。逆に、以下はオンライン授業に必要な機能です。

- ビデオ通話機能

- 課題の指示や提出ができる機能

- 講師間で生徒情報のやりとりや引き継ぎができる機能

とくに、ZoomやGoogle Meetなどはビデオ通話途中にコメントはできるものの、ビデオを閉じるとコメントは残りません。そのため、「聞いた・聞いていない」などの問題が起こりかねないのです。

そこで、コメントを含むあらゆる「情報」をストックできる「Stock」のようなツールを使って、適切に管理することが大切なのです。

(2)有料プランの検討ができるか

有料プランも視野に入れられるツールかも重要な選定ポイントのひとつです。

一般的に、無料プランでは機能が制限されているケースが多いです。たとえば、ビデオ通話機能を搭載した「Zoom」では、無料プランのユーザーがホストの場合、40分で会議が強制終了してしまいます。

とくに、有料版で利用することを前提に作られているツールは、無料トライアル期間が終了すると有料プランへの加入が求められるため、事前にかかる費用を確認して継続利用の可否判断をすべきです。

このように、有料プランでの運用も視野に入れられるツールを導入すると、ツールの再導入にかかるコストを未然に防止できるのです。また、教育機関向けの特別プランがあるツールもあるので、詳しい料金体系までチェックしましょう。

(3)教師や生徒が使いこなせるか

ツールは利用する全員が使いこなせるツールでなければなりません。

使いづらいツールを導入してしまうと、講師と生徒の間で情報の行き違いや認識の齟齬が生まれて、ミスやトラブルにつながる恐れがあります。とくに、ITに慣れていない生徒がツールを使いこなせず、オンライン授業を満足に受講できなくなるのは大きな問題です。

したがって、講師や生徒問わずに誰でも簡単に使えるツールを導入し、スムーズなオンライン授業を実施できるようにしましょう。

オンライン授業に便利なおすすめツールまとめ

ここまで、オンライン授業に便利なおすすめツール7選を紹介しました。オンライン授業ツールの導入ポイントは、以下の3点です。

- (1)必要な機能が過不足なく備わっておりいるか

- (2)有料プランの検討ができるほど、自社の課題とマッチしているツールか

- (3)講師や生徒を問わず利用しやすい操作性を持つツールか

一方、選定ポイントが満たせないまま導入すると、メリットが得られないことはもちろん、再導入に無駄なコストがかかり、メンバー間の抵抗感も発生します。すべての生徒・教師がツールを使いこなせるようになってはじめて、オンライン授業の効率化が実施できるのです。

そのため、すべての生徒がすぐに使いこなせるほどシンプルなツール「Stock」を利用し、オンライン授業で発生する情報共有の課題を解決すべきです。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、オンラインでも生徒がストレスなく学習できるようにしましょう。

関連記事: 大学の研究室におすすめの情報共有ツール5選!