企業のDX化が求められる昨今、企業競争力の向上や多様化した働き方に対応するため、社内全体の「クラウド化」を進める企業が増えています。

一方、「業務をクラウド化して負担を減らしたいが、具体的に何をすれば良いのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、クラウドの基礎知識からメリットやデメリットを初心者の方向けにご紹介します。

- クラウドは何となく使っているが正しい意味を知りたい

- そもそもクラウドで何ができるのか分からない

- 自社の業務を効率化できるクラウドサービスを探している

という方はこの記事を参考にすると、クラウドの概要や代表的なサービスだけでなく、自社でクラウドを活用する方法まで分かります。

目次

クラウドとは

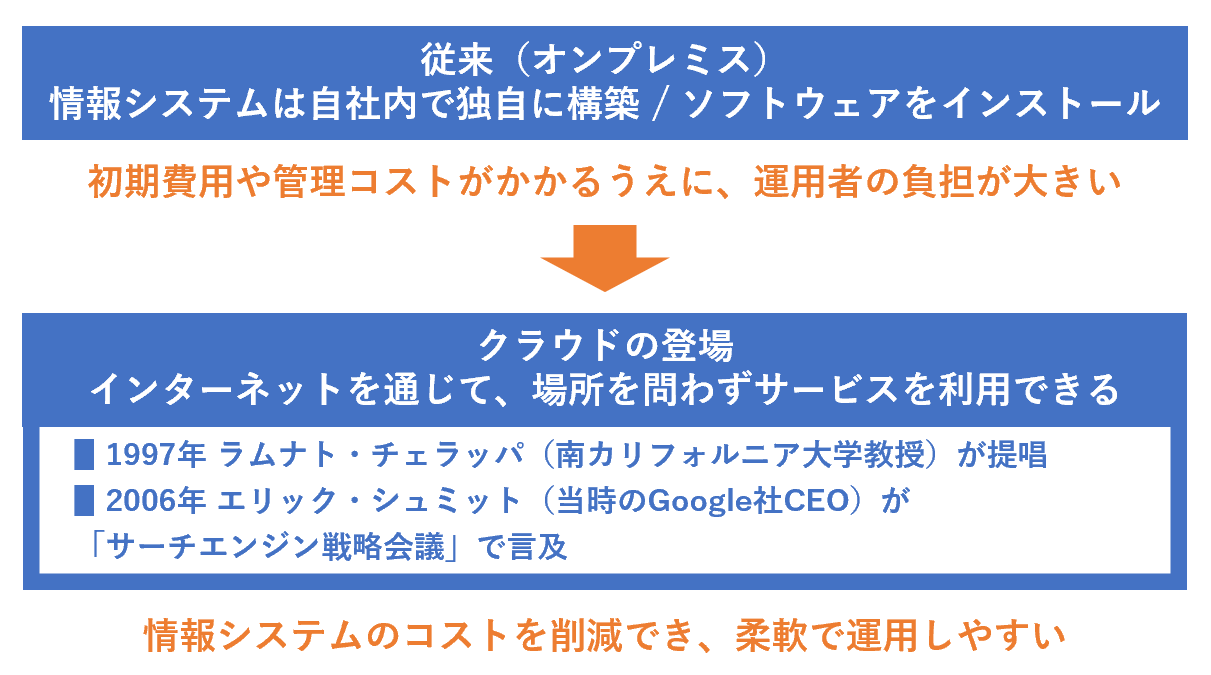

クラウド(正式名称クラウド・コンピューティング)とは、ソフトウェアやサーバー、ストレージを持っていなくても、インターネットを通じて各種サービスを利用できる仕組みです。

従来、パソコンでメールを利用するには、ハードウェアの購入やソフトウェアのインストールが必要な「オンプレミス型」が主流でした。

しかし、オンプレミス型には初期費用やサーバーの管理コスト、導入後の運用などに大きな負担があります。そのため、ネット環境さえあれば場所を問わずに利用できる「クラウド型サービス」が登場したのです。

クラウドサービスとは

以下では、クラウドサービスの具体例や種類をご紹介します。自社においてどのような形で導入すべきか悩んでいる場合、はじめにサービスの種類を理解しましょう。

クラウドサービスの特徴

クラウドサービスとは、ソフトウェアのインストールが必要ないサービスです。

サービスには、Gmail、Yahoo!メールといったWebメールやTwitter、InstagramをはじめとしたSNSなどがあります。たとえば、Webメールではデータがすべてインターネット上で保存され、送受信もインターネット上のアプリを経由します。

また、利用料金はオンプレミスのように買い切るのではなく、一定額を毎月支払ったり、使った分だけ費用かかったりするのが主流です。

【図解】クラウドサービスの種類

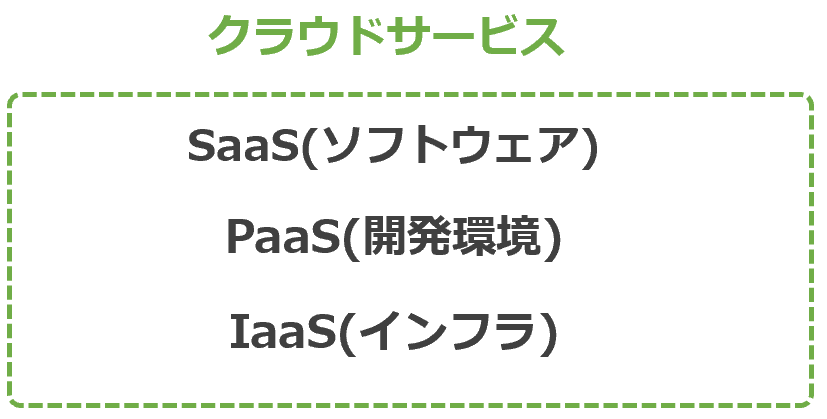

クラウドサービスには大きく分けて「SaaS」「PaaS」「IaaS」の3種類があり、総称して「XaaS(ザース)」と呼ばれます。以下は、それぞれの概要や違いです。

<SaaS・PaaS・IaaSとは>

- SaaS(サース)

- PaaS(パース/パーズ)

- IaaS(イアース/アイアス)

「SaaS」とは”Software as a Service”の略で、ソフトウェアをネットワーク上で提供するサービスを指します。ソフトウェアの各種設定ができ、多くの場合Webブラウザ経由で利用します。

「PaaS」とは”Platform as a Service”の略で、ソフトウェアを動かすプラットフォーム(ハードウェアやOSなど)をインターネット上で提供するサービスを指します。

「IaaS」とは”Infrastructure as a Service”の略で、サーバー(ネットワーキング機能)や記憶装置、ハードウェアなどのインフラ機能を提供するサービスを指します。

<SaaS・PaaS・IaaSの違い>

SaaS、PaaS、IaaSは「アプリケーション」「ミドルウェア」「OS」「サーバー」の4つの項目において、利用者側で管理できる範囲が異なります。

IaaSはオンプレミス型サービスに近く、利用者側で管理できる範囲が多いので、カスタマイズの自由度が高いです。しかし、自社でのサーバー構築やメンテナンスが必須です。

一方、SaaSやPaaSはカスタマイズ性がなく柔軟性に欠けるものの、インストール不要なので環境構築のコストやシステム管理の手間がかかりません。

【すぐ使える】クラウドの代表的なサービス

以下では、すぐに使えるクラウドの代表的なサービスをご紹介します。

クラウド上で社内情報をやりとりできるサービスは多くの企業で導入されています。たとえば、社内のコミュニケーションを促進するチャットツールや、業務のあらゆる資料を一元管理するオンラインストレージなどです。

しかし、チャットツールでは重要な情報が流れてしまい、オンラインストレージはファイル管理が面倒というデメリットがあります。したがって、企業には「チャットだと情報が流れて、ファイル管理では面倒」というストレスが一切ないツールが必要です。

結論、導入すべきツールは、あらゆる情報をストックする「ノート」があり、誰でも簡単にアクセスできる「Stock」一択です。

Stockの「ノート」に業務情報をストックして、ノートに紐づいた「メッセージ」でやりとりしましょう。必要な機能に過不足がないので低コストで使えるうえに、ITに詳しくない65歳の方でも直感的に操作できるほどシンプルです。

初心者でも簡単に使えるクラウドサービス「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

クラウドサービスの3つの形態とは

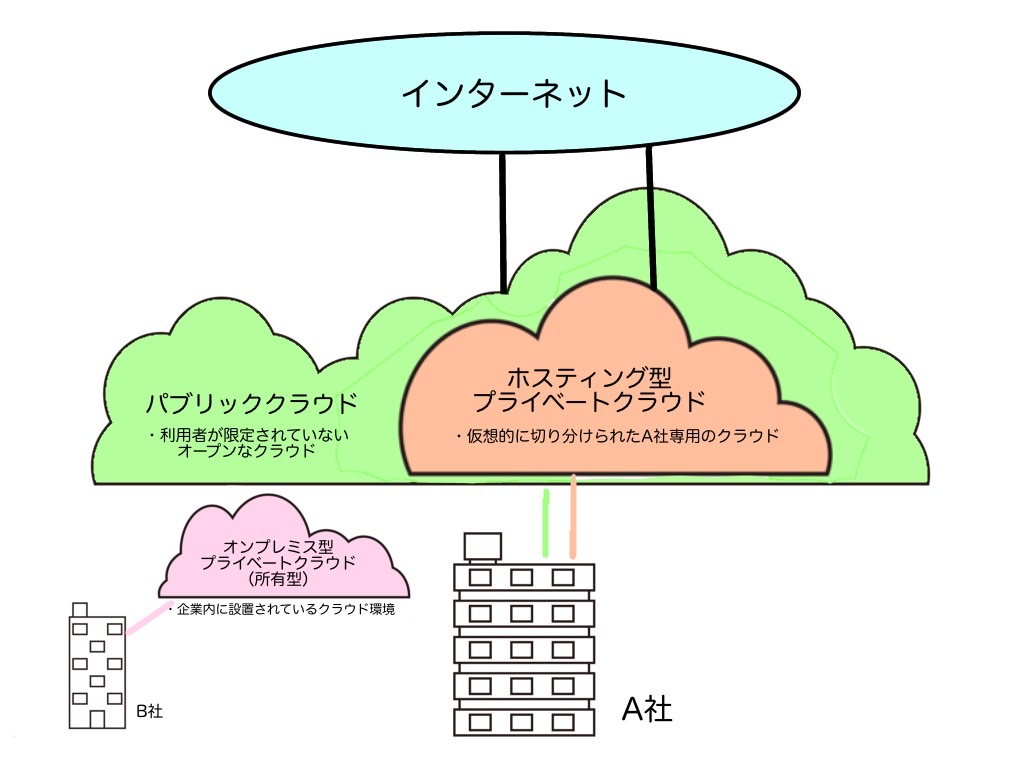

クラウドサービスが展開される環境は大きく「パブリッククラウド」「プライベートプラウド」「ハイブリッドクラウド」の3つに分類できます。以下ではクラウドサービスの3つの形態について、解説します。

パブリッククラウド

「パブリッククラウド」はクラウド上のみで展開されており、利用者は時間や場所を問わずサービスを利用できます。

ITリソースがオープンに公開されているため、比較的安価なのが特徴です。また、自社でサーバーを構築する必要がないので維持費や人件費も削減できます。

プライベートプラウド

「プライベートプラウド」とは自社専用のクラウド環境です。

自社が必要な環境に合わせてシステムを構築でき「オンプレミス型プライベートクラウド(所有型)」と「ホスティング型プライベートクラウド(利用型)」に分けられます。

また、オンプレミス型プライベートクラウド(所有型)では、自社内にサーバーや回線といったクラウド環境を構築し、ホスティング型プライベートクラウド(利用型)では、業者が提供するクラウド環境を使って、自社専用のクラウド環境を構築します。

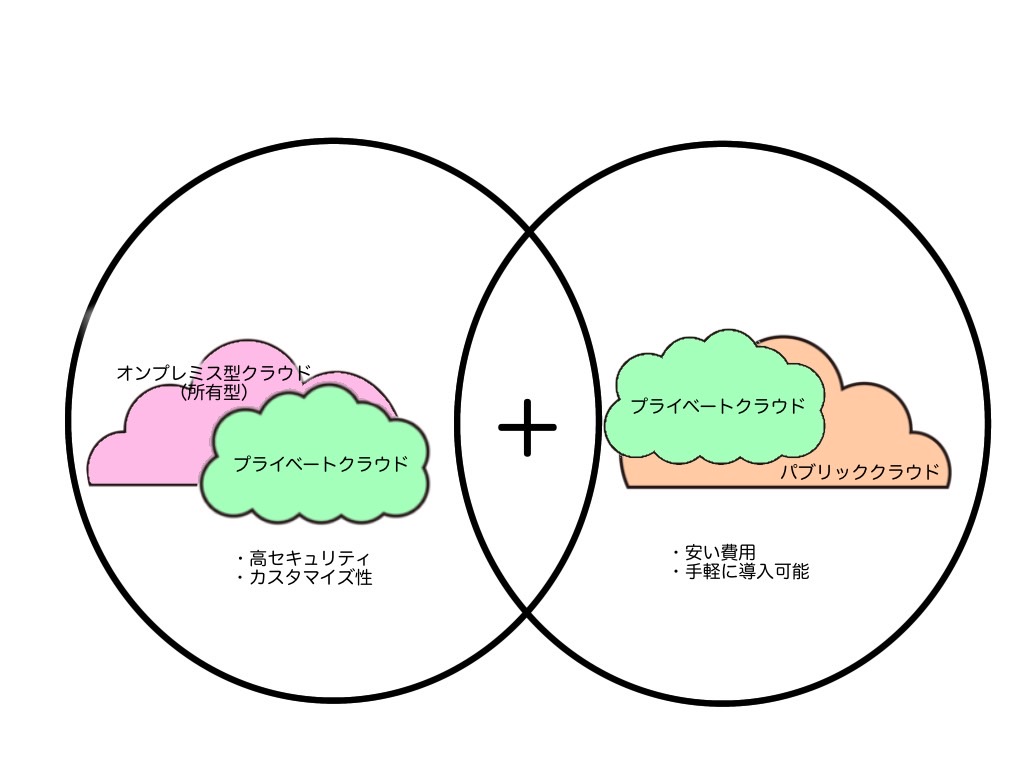

ハイブリッドクラウド

「ハイブリッドクラウド」とは、パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせた使い方です。

たとえば、顧客情報や機密情報といった重要性が高いものはプライベートクラウド、サイト運営などの情報はパブリッククラウドと使い分けると、管理コストを抑えられます。

「セキュリティ性・カスタマイズ性が高いプライベートクラウド」と「低コストで導入しやすいパブリッククラウド」を組み合わせて自社に合った形で運用できるのです。

クラウドサービスの3つのメリット

以下では、クラウドサービスのメリットを3つご紹介します。実際にどのように役立つのかイメージできない担当者の方は必見です。

(1)初期費用を抑えられる

クラウドサービスを使えば、オンプレミス型に比べて初期費用を抑えられます。

サービスをクラウド上で利用できるため、オンプレミス型のように自社サーバーや周辺機器を用意する必要がありません。

また、サーバーの運用費(サーバーの管理費用や人件費など)を負担する必要もないので、初期費用だけでなく導入後のランニングコストも削減できます。

(2)時間や場所を問わずアクセスできる

クラウドサービスは時間や場所を問わずに利用できます。

クラウドサービスはマルチデバイス対応である場合が多いので、ネットがつながる場所であればデータの共有や社内システムの利用、ミーティングなどさまざまなサービスを使えるのです。

また、「Stock」のようにスマホからも見やすいクラウドサービスであれば、外回り中や在宅勤務の社員でもストレスなく情報を閲覧できます。

(3)メンテナンスが要らない

クラウドサービスではベンダー(提供者)がメンテナンスするので、利用者側はメンテナンスの必要がありません。

たとえば、オンプレミス型サービスでは自社で実施していた”サーバーの管理”や”サービスのアップデート”はしなくてよいのです。そのため、担当者の負担が減るのはもちろん、コスト削減にもつながります。

以上のように、クラウドサービスを導入すればメンテナンスにかかる時間と手間を省けるので、人件費も削減できるのです。

クラウドサービスの2つのデメリット

クラウドサービスは自社の業務負担を削減できる一方で、注意しておくべき点もあります。以下では、クラウドサービスのデメリットを2つご紹介します。

(1)カスタマイズしにくい

オンプレミス型と比較してカスタマイズがしにくいデメリットがあります。

他社から提供されたサービスを使うので、自社の運用フローに合わせて”機能を強化する”、”レイアウトを変更する”など柔軟な使い方ができないのです。また、決まったOSや環境を利用しなければならない点に注意しましょう。

しかし、カスタマイズ性がない分、気軽に導入できて負担も少ないので「ITサービスの導入がはじめて」「導入・運用コストを削減したい」といった企業に最適です。

(2)セキュリティ面でリスクがある

サービスを慎重に選ばなければ、セキュリティ面でのリスクが大きくなります。

たとえば、社員がスマホをどこかに置き忘れてしまうと、情報漏洩する危険があります。そのため、情報へのアクセス権限を設定できる機能などが使えなければなりません。

クラウドサービスのセキュリティは、ベンダー(運営会社)が提供するセキュリティに依存しています。そのため、「Stock」のように安全性の高いサービスを選ぶ必要があるのです。

クラウドサービスのまとめ

ここまで、クラウドサービスの基礎知識やメリット、デメリットを中心にご紹介しました。クラウドサービスを利用するメリットは以下の3つです。

- 初期費用や運用コストを抑えられる

- インターネットがあれば、時間や場所を問わずに利用できる

- メンテナンスが不要なので、担当者の負担や人件費を削減できる

一方、機能が多いクラウドサービスでは、ITに慣れていない社員が使いこなすまでに時間とコストがかかります。そのため、「誰でも簡単に利用できるサービス」が必須です。

たとえば、誰でも直感的に使いこなせて、ITの専門知識がなくてもすぐに運用できる「Stock」であれば、そのまま放置される心配がありません。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し、クラウドサービスの活用による業務効率化を実現しましょう。