企業のもつ「ヒト・モノ・カネ」に関するあらゆる情報は適切に管理すれば、情報資産として活用できます。WordやExcelへ情報を格納するのもひとつの方法ですが、検索性が悪く、必要な情報へのアクセスがしづらい点がデメリットです。

そこで近年では、社内情報を一元管理する「社内wiki」ツールを使い、情報管理を効率化する企業が増えています。一方で、「どのようなツールが自社に適しているか分からない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、社内wikiの概要からおすすめのツール、選定ポイント、社内wikiの運用のコツをまとめて解説します。

- 社内wikiを作成して業務を効率化したい

- 自社に合った社内wikiツールを見つけたい

- 誰でも簡単に扱えて社内で浸透しやすいツールを探している

という担当者の方はこの記事を参考にすると、自社の情報管理に最適な社内wikiツールがわかるだけでなく、社内wikiの導入から運用を成功させるコツまで押さえられます。

目次

社内wikiとは

社内wikiとは、電子データとして社内情報をストックし、共有するツールを指します。

フリー百科事典であるwikipedia(ウィキペディア)をイメージして作成された「企業向けのwikipedia」とも言えます。wikipediaと共通する特徴は、必要な情報が階層ごとに分かれており、スムーズに必要な情報へアクセス可能な点です。

また、社内wikiにはクラウド型とオンプレミス型があります。クラウド型はインターネット上のサーバーを利用するため、低コストで使える一方で、オンプレミス型は自社で用意したサーバーを使うので、外部からの干渉を受けづらいです。

社内wikiに、ベテラン社員のもつ「ノウハウ」を蓄積しておけば社員のスキルが上がり、結果として組織力向上に役立ちます。また、不測のトラブルが発生したときでも、時間や場所を問わずwikiにアクセスできれば、迅速な対応が可能になるのです。

社内wikiツールの基本的な機能

社内wikiツールの基本的な機能は以下の通りです。

- 検索機能

- 変更履歴の管理機能

- 権限設定機能

- 共有機能

- メッセージ・コメント機能

- セキュリティ機能

社内wikiに蓄積されている情報を、タイトルやキーワード等で検索する機能です。必要な情報を即座に見つけるために、社内wikiには必須の機能と言えます。

「いつ・だれが・どこを変更したのか」の変更履歴を記録する機能です。履歴が残ることで変更の意図を本人に直接確認したり、不正な変更を防止したりできます。

社内wiki情報の編集や閲覧を許可または拒否する機能です。外部からの不正な編集・閲覧の防止に役立ちます。

社内wiki内の文書やファイルを他者に共有する機能です。特定のデータを対象者に共有するとき、メールやチャット等の外部ツールを使うことなく共有できます。

社内wikiツール内で特定の個人・全体に対してメッセージを送る機能です。外部のチャットツールを併用せずに社内wikiに関する会話をすることができます。

社内wiki内の情報が外部に流出するのを防ぐ機能です。アクセスログや2段階認証のほか、情報セキュリティにおける国際規格の「ISO27001」があれば安心して利用できます。

以上が、社内wikiツールに搭載されている基本的な機能です。社内wikiを効果的に運用をする上でいずれも欠かせない機能なので、ツールを導入するときは上記の機能の有無を確認しましょう。

クラウド型|社内wikiツール4選

以下では、クラウド型の社内wikiツール4選を紹介しています。

社内wikiには数多くの種類があるので、自社の目的に合わせてツールを選定しなければなりません。しかし、各メンバーが忙しく働くなか、操作が難しいツールを導入しても、直感的に使用できないので放置されてしまいます。

また、オンプレミス型では自社でサーバーの管理を実施しなければならず、現場の作業負担や管理コストが膨大になります。一方、クラウド型であれば、クラウド上で情報を管理するので安全性やアクセス性ともに高く、保守費用も押さえることができるのです。

結論、自社が導入すべきは、誰でも簡単に使えて、社内wikiに必要な機能を備えたクラウド型ツール「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事」にはwiki情報を簡単に蓄積できるうえ、任意のタイミングで該当のメンバーにのみ共有できます。また、多階層の「フォルダ」で情報を整然と管理できるほか、フォルダ単位で管理者が全メンバーのアクセス権を設定できるのも強みです。

【ナレカン】大規模の企業の社内wikiに役立つツール

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

【Stock】最も簡単に社内wikiの作成・管理ができるツール

Stockは、非IT企業の65歳の方でも簡単に使えるノート形式の社内wikiツールです。

「Stock」の「ノート」には社内wikiをはじめとした様々な情報を簡単にストックできるうえ、編集内容は即座に任意のメンバーへ共有が可能です。また、ノートには「メッセージ」「コメント」を紐づけられるので、社内の情報共有がスムーズになります。

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【Evernote】ノートを取るように情報を蓄積できるツール

<Evernoteの特徴>

- あらゆるデータを保存できる

- 文書のスキャン機能がある

Evernoteには、テキストだけでなく、画像や音声、PDFなどのあらゆる種類のデータを保存できるのが特徴です。

文書のスキャン機能によって、従来の紙媒体のマニュアルなどもデジタル化して社内wikiとして蓄積できます。

<Evernoteの機能・使用感>

- Webクリップ機能

- タスク機能

上の画像のように、Web上のコンテンツを直接ノートに保存することができます。わざわざコピー&ペーストする必要がないため、Webから情報を集める際の手間が省けます。

更新された社内wikiをすぐに確認できない場合は、タスクを設定すれば、古い手順で作業を進めることがなくなります。ただし、リマインド設定が可能なのは5つまでなので、貯め込みすぎないように注意が必要です。

Evernoteの注意点

- 無料プランで同期できる台数は2台まで

- 機能が多い

- 起動が遅い

EVERNOTE TEAMS以外のプランは「個人向け」であるため、ビジネスでプロジェクト管理をするときには有料プランでの契約が前提となります。

ユーザーの口コミでは「高機能化によって、とても使いづらくなりました」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

ユーザーの口コミでは「サインインするときID・PWを保存するにして入っても、しばらく時間をおくとすぐに情報を聞いてきて手間がかかるので、サッと開けるようにして欲しい」などの声が寄せられています。(参考:ITreview)

Evernoteの料金体系

- FREE:0円

- PERSONAL:1,100円/月(月払い)

- PROFESSIONAL:1,550円/月(月払い)

- EVERNOTE TEAMS:2,100円/ユーザー/月(月払い)

【Notion】メモ作成・タスク管理できるオールインワンな社内wikiツール

<Notionの特徴>

- 情報の分類・整理が簡単

- 4段階のアクセス権限

作成した共有ドキュメントは、マウス操作で構造化して整理・分類することができます。構造化された親ページには、各ドキュメントのリンクが表示され、アクセス性において非常に便利になります。

フルアクセス権限、編集権限、コメント権限、読み取り権限と4段階に設定されているため、共有したい社内wikiの内容に合わせて変えられます。

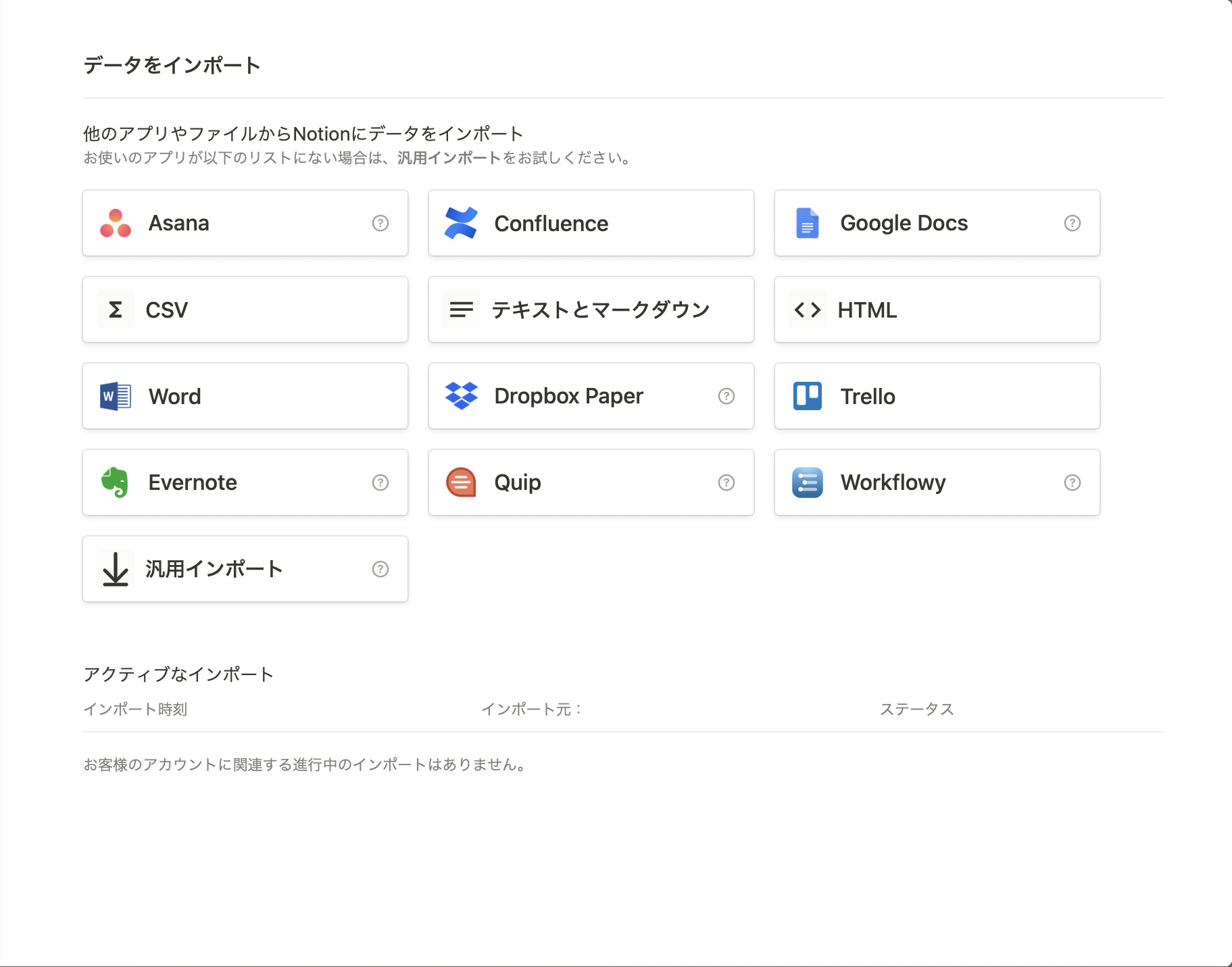

<Notionの機能・使用感>

- インポート機能

- 階層管理できる

- Notion AI機能

上の画像のように、さまざまなアプリに保存しているデータやドキュメントをインポートできます。情報が散在することなくツール上で一元管理できるので、タブを移動する手間が減らせて便利です。

社内wikiを作成する場合、親ノートのなかに子ノート、子ノートのなかに孫ノート…というように階層深くできる一方、必要な情報にたどり着くまでに工数がかかることが懸念されます。

有料のNotion AIに登録すれば、Q&Aに質問すると必要な情報がすぐに見つかったり、文章の品質を向上させたりするAI機能を活用できるので、Wikiを作成する時に役立ちます。

<Notionの注意点>

- 機能が多く複雑

- 無料版には制限がある

ユーザーの口コミでは「できることが多すぎて使いこなせない。説明が英語なのがたまに分かりにくいので日本語バージョンの説明が追加されればいいなと思います。」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

ユーザーの口コミでは「AIによる校正機能は非常に便利ですが、無料版では制限があります」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

<Notionの料金体系>

- フリー:$0

- プラス:$10/ユーザー/月(月払い)

- ビジネス:$18/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズ:要問い合わせ

オンプレミス型|社内wikiツール3選

次に、オンプレミス型の社内wikiツール3選を紹介します。自社サーバーで情報を管理したい場合は、以下のツールから選びましょう。

【Confluence】リモートワークに適したオンプレミス型wikiツール

<Confluenceの特徴>

- 簡単に情報共有ができる

- カスタマイズ可能なテンプレート

採用やマーケティングなどさまざまな使い方ができるテンプレートが存在するため、簡単かつ素早く体系化された情報を共有できます。議事録やマニュアルの作成も可能です。

白紙のページだけでなく、戦略計画や競合分析、プロジェクト計画など75を超えるテンプレートも選択できます。テンプレートの作成・編集も可能です。

<Confluenceの機能・使用感>

- スラッシュコマンド

- ホワイトボード

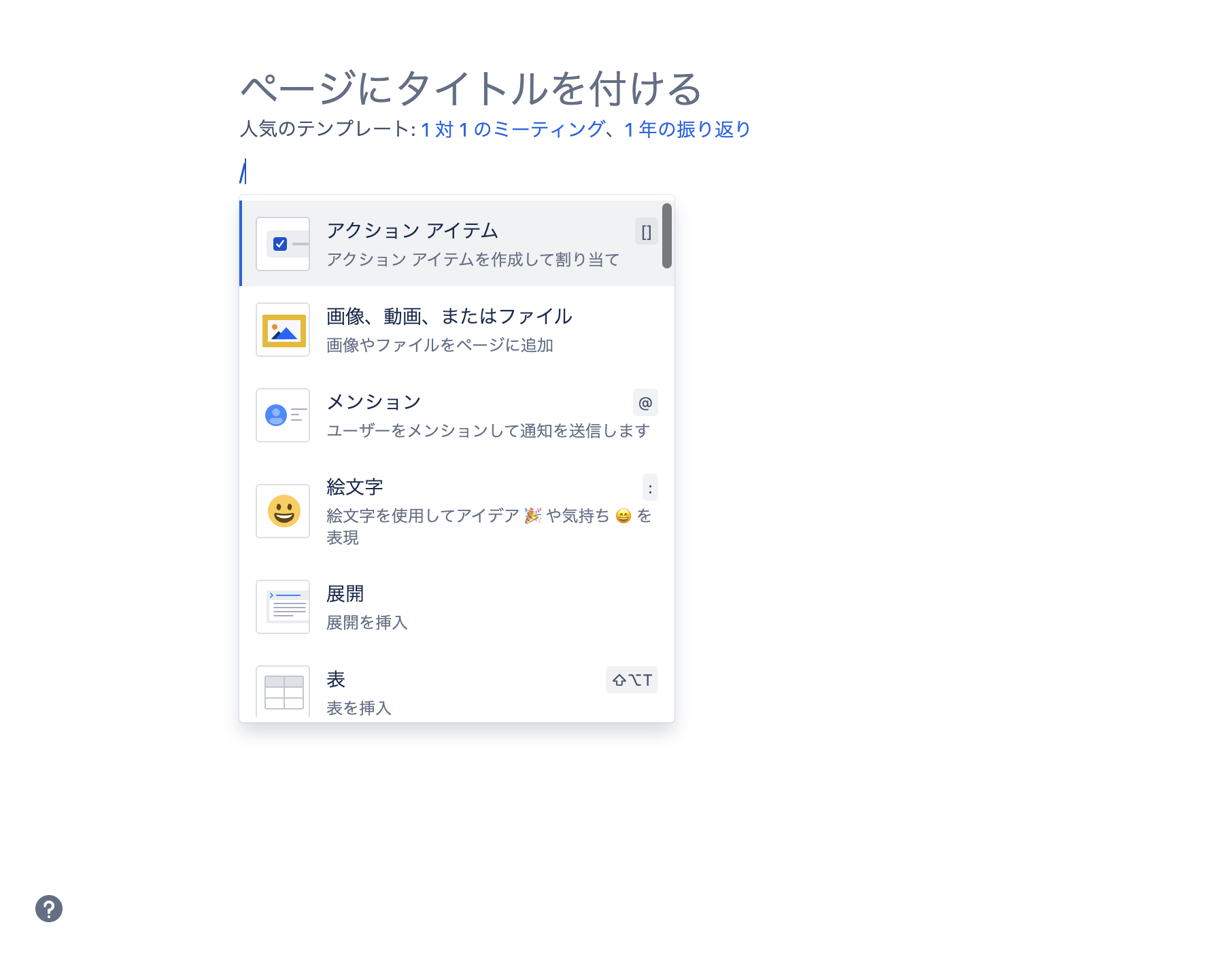

上の画像のように、「/」を入力するだけで画像・動画の追加、表の挿入などが可能です。マウスで選択する手間が省けるので、社内wikiを作成する手間を軽減できます。

あらゆる情報を付箋やスタンプとともに一箇所にまとめられます。チームの作業を可視化したい時に便利です。

<Confluenceの注意点>

- トラブルには自社での対処が必要

- 操作が複雑

- フリーズすることがある

オープンソースのソフトウェアであるため、プログラミングの技術がある人材がいない場合にはトラブルに対処できず、運用は難しいと言えます。

Confluenceではコンテンツを作成する「ページ」と、チームで作業する「スペース」とが分けられているため、両者間を行き来する操作の複雑性に慣れるまで時間がかかる可能性があります。

ユーザーの口コミでは「特定のページの特定の個所の記載を修正しようとした場合フリーズしてしまうことがある。」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

<Confluenceの料金体系>

ユーザー数によって料金が変わるため、詳しい料金は問い合わせが必要です。

- Free:0円

- Standard:790円/ユーザー/月

- Premium:1,510円/ユーザー/月

- Enterprise:要問い合わせ

【GROWI.cloud】強力な編集機能を搭載した社内wikiツール

<GROWI.cloudの特徴>

- エンジニアに嬉しい機能が豊富

- エンジニア御用達のツールからの移行先として最適

MarkdownやPlant UMLなど、エディタ機能が充実しているほか、CSSカスタマイズ自作APIとの連携やスプレッドシートの埋め込み、図表作成(draw.io)も可能です。

MDwikiやConfluenceなどの他社ツールからの移行実績も豊富です。

<GROWI.cloudの機能・使用感>

- 検索機能

- 同時編集機能

アップロードしたテキスト・ファイルを含めた全文検索ができます。そのため、探したい情報がすぐに見つかります。

リアルタイムで多人数の同時編集が可能で、編集履歴も自動保存されるので、業務効率や精度が上がります。

<GROWI.cloudの注意点>

- スマホ利用のサポートが乏しい

ユーザーの口コミでは「画像貼り付けの敷居が高い点と、スマホ利用のサポートが足りません。」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

<GROWI.cloudの料金体系>

- ベーシック:5,500円/月

- ビジネススタンダード:15,000円/月

- ビジネスプロ:42,000円/月

- エンタープライズ:要問い合わせ

その他、教育団体向けに一部の機能を制限するプランや、個人向けに機能を縮小してリーズナブルに提供するプランもあるので、詳細は公式サイトをご覧ください。

【Knowledge】Markdown対応のオープンソースwikiツール

<Knowledgeの特徴>

- モバイル対応

- さまざまな業務に多様できる

オープンソースでは珍しく、PCだけでなくスマホやタブレットといったすべてのデバイスに対応しているので、場所を問わずに情報共有ができます。

便利機能が豊富なので、社内wikiなどのノウハウ共有だけでなく、日報作成や企画書の作成などにも多様できます。

<Knowledgeの機能・使用感>

- ソーシャル

- 記事の公開範囲を柔軟に設定

ページに付随している「いいね」や「コメント」機能でコミュニケーションをとれるので、テキストのみのコミュニケーションより気軽にやりとりができます。

登録した記事を公開する範囲を「全てのユーザー」「自分のみ」「グループメンバー」など、柔軟に設定できます。

<Knowledgeの注意点>

- トラブルには自社での対処が必要

- 自身でバックアップする必要がある

オープンソースのソフトウェアであるため、プログラミングの知識がないと、問題が発生した時の対応が難しいです。

ユーザーの口コミでは「組み込みデータベースのバックアップをする場合は、自分メニューから操作する必要がある」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

<Knowledgeの料金体系>

オープンソースのため、無料で使えます。

【無料あり】おすすめ社内wikiツールの比較表

以下は、紹介したツールの比較表です。特徴や注意点を比較して、自社に合うツールを見つけましょう。(左右にスクロールできます)

| ナレカン【大企業におすすめ】 | Stock【中小企業におすすめ】 | Evernote | Notion | Confluence | GROWI.cloud | Knowledge | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

大規模の企業の社内wikiに役立つツール |

最も簡単に社内wikiの作成・管理ができるツール |

ノートを取るように情報を蓄積できるツール |

メモ作成・タスク管理も兼ね備えたオールインワンな社内wikiツール |

リモートワークに適したオンプレミス型社内wikiツール |

強力な編集機能を搭載した社内wikiツール |

Markdown記法に対応したオープンソースの社内wikiツール |

| メッセージ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| フォルダ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

| 注意点 |

フォルダの階層を深くしすぎないよう注意が必要 |

シンプルさが特徴なのでAIによる学習機能はない |

無料プランで同期できる台数は2台まで |

機能が多く複雑 |

トラブルには自社での対処が必要 |

スマホ利用のサポートが乏しい |

自身でバックアップする必要がある |

| 料金 |

・無料プラン無し

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは1,100円/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは$10/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは790円/ユーザー/月~ |

・無料プランなし

・有料プランは5,500円/月~ |

・無料 |

| 公式サイト |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Stock」の詳細はこちら |

「Evernote」の詳細はこちら |

「Notion」の詳細はこちら |

「Confluence」の詳細はこちら |

「GROWI.cloud」の詳細はこちら |

「Knowledge」の詳細はこちら |

社内Wikiツールによってできることは異なりますが、全社での運用を成功させたいのであれば、まずは社員のITリテラシーを考慮することが大切です。また、導入前に1部署内で無料トライアルなどを利用し、使用感を確かめましょう。

【失敗しない】社内wikiツールの選び方のポイント4選

社内wikiの運用には専用のツールが必要です。導入後にツールが形骸化しないように、以下の4つのポイントを押さえましょう。

(1)機能に過不足がないか

まずは、社内wikiを運用するうえで、機能に過不足がないかを検討しましょう。

具体的には、「閲覧・編集権限の設定」や「PCだけでなくスマホにも対応しているか」など、情報やノウハウを共有するために自社に必要な機能が備わっているかどうかを確認します。

一方、「エンジニア向けの編集機能」や「カレンダー機能」など、会社によってはいらない機能が備わっている場合には、使いこなせないリスクがあるほか、無駄なコストもかかります。

したがって、社内Wikiをすぐに運用したい場合には、社内Wikiとして必要な機能を過不足なく備えており、誰でも即日で使える「ナレカン」のようなツールがおすすめです。

(2)情報検索がしやすいか

次に、社内wikiを最大限に活用するには、情報の検索性に優れているツールを選ぶことがポイントです。

社内wikiのメリットとして、必要なときに必要な情報へサクサクたどり着けることや、情報共有から蓄積までをストレスなく進められる点が挙げられます。したがって、検索性の悪いツールでは、社内wikiのメリットを最大化できないのです。

また、社内wiki自体のアクセス性の高さはもちろん、ツール導入後に情報へのアクセス性を高めるために、「わかりやすくタイトル付けをする」などのルールを社内にあらかじめ周知しておくのも有効です。

(3)社内wikiとして使いやすいか

3つ目に、社内wikiとしての使いやすさも選定ポイントのひとつです。

社内wikiは全社で使うツールであり、一人でも使えない社員が出ては導入効果が少なくなります。しかし、決裁権を持つ担当者や取締役の一存で決めたものの、実際は使いづらく現場が混乱してしまうケースもあるのです。

したがって、本導入前には使用感を確かめるためにも、トライアルや無料期間を利用し、使い勝手を試してから選定するとミスマッチを防げます。

(4)セキュリティ対策が万全か

最後に、強固なセキュリティが備わっているかも大切なポイントです。

セキュリティ水準の高さを示すものとして、国際セキュリティ資格の保有や、2段階認証システムなどが挙げられます。また、むやみやたらに情報を操作されないように編集履歴やログ履歴が残るものであれば、一層安心して社内wikiを書きこめます。

セキュリティが脆弱なために起こる「情報漏えい」などのリスクを考慮すると、よりセキュリティが強固な有料ツールを導入するのも選択肢のひとつです。そのため、どのようなセキュリティ対策を実装しているのか必ず確認しておきましょう。

社内wikiの活用事例

以下は、中小企業におすすめの社内wikiツールとしてご紹介した「Stock」の導入事例です。

社内Wikiとして、情報共有ツールの「Stock」を導入した企業「きずな綜合会計事務所」は、国内の中小企業を中心に税務関連サービスを提供する会計事務所です。

導入前の問題として、膨大な「クライアント打ち合わせ議事録」と「タスク管理」が一元化できておらず、情報共有が十分ではありませんでした。とくに、従来のWordファイルによる議事録管理では、必要な情報にすぐにアクセスできず、確認漏れや情報管理の手間に悩まされていたのです。

そこで、顧問先とのやりとりや情報に加え、タスク管理まで完結する社内wikiツール「Stock」を導入したのです。

Stock導入後、リアルタイムで顧客とのやりとりや情報を共有でき、顧客情報の引き継ぎ漏れが発生しなくなりました。また、期限を設けられる直感的なタスク管理も、スムーズに実現されました。

【社内wikiはなぜ必要?】作成する4つのメリットとは

社内wikiを活用すると、以下4つのメリットを得られます。これらのメリットを享受するには、社内Wikiツールの導入に留まらず、長期運用に努めなければならない点に注意しましょう。

(1)ナレッジを一元管理できる

まずは、ナレッジを一元管理できる点です。

リモートワークが普及した今日では、直接会う機会が減った分、情報共有の重要性が増しています。しかし、全社的な共有体制が整っていない場合、「全社で共有すべき情報が部署単位でしか共有されない」といったトラブルに発展する可能性があります。

そこで、社内wikiを用いて社内情報を一カ所に集めれば、誰でも必要な情報にアクセスすることができるようになります。また、情報を見る側だけでなく、情報を共有する側のwiki管理も簡単になるのです。

ただし、社内wikiを用いても、すべての情報を整理せずに蓄積するだけでは情報が散在してしまいます。したがって、部署や案件ごとにWikiをフォルダ分けできる「ナレカン」のように、膨大な情報量にも対応できるツールがおすすめです。

(2)属人化を防止する

次に、社内wikiを作成すると、業務上の情報やナレッジの属人化を防げます。

具体的には「成約率の高い営業トークスクリプトまとめ」や「特定の業界の市場情勢」などの属人化しやすい情報を全社で共有できます。社員全員が営業効率や業務効率を向上させるノウハウを知れるので、会社全体の利益にもつながります。

このように、社内の情報共有を活発化し属人化を防ぐことで、社員間の知識・技量のバラツキ解消が望めるのです。

(3)業務効率化を図る

さらに、社内wikiを使うと、業務効率の上昇も期待できます。

たとえば、資料作成に必要な情報を、逐一ほかの社員に聞かずに素早く手に入れられます。結果として、情報を聞く側・聞かれる側双方にとって業務時間の短縮になるのです。

また、情報やナレッジを日頃から共有していれば、従業員が突然退職してしまってもスムーズな引き継ぎが可能です。そのため、担当者の変更による業務効率の低下を最小限に抑えることができます。

以上のように、社内wikiを運用すると情報収集や引き継ぎの工数が少なくなるので、業務を効率的に進めることが可能になるのです。

(4)教育コストを軽減する

最後に、教育コストを抑えられる点もメリットのひとつです。

現在の日本は、少子高齢化に伴う人手不足に陥っているため、人材教育や研修に社員を割けず、人材教育の質が下がっている傾向にあります。とはいえ、社員教育が適切に実施されなければ人材が育たないのはもちろん、離職率が高くなる原因にも繋がるのです。

社内Wikiを導入すれば、新入社員が疑問点を自ら調べ、自発的に解決する環境を整えることができます。そのため、先輩社員がつきっきりで指導する必要がなくなり、人材教育への負担を軽減できるのです。

社内wikiの作り方のコツ3選

ツールを使用した社内wikiの作り方には決まった手順があります。情報共有までのプロセスが非効率とならないように、以下では3つのコツに絞って解説します。

(1)コンテンツを分かりやすくする

wikiを残す際には、重要な情報が一目で分かるように作成しましょう。

社内wikiの多くは「タイトル」と「本文」のテキスト形式で構成されています。そのため、重要な文を太文字にしたり、フォルダの情報構造を明確にしたりして見やすくすると、後で見返した際に必要な情報がすぐにわかります。

さらに、情報の書き方のルールも社内であらかじめ定めておくと、フォーマットが統一されたwikiが作れるのです。

ただし、毎回社内wikiのフォーマットをコピーして、新規のノートに貼り付け直すのは面倒だと言えます。そこで、フォーマットを「テンプレート」として登録し、簡単に呼び起せる「ナレカン」のようなツールがあれば、作成がより簡単にできるのです。

(2)wikiを定期的に更新する

作成した社内wikiは、常に最新情報が掲載されてなければならないので、定期的に更新しましょう。

クラウド型の場合は、情報を更新した瞬間から保存・共有されます。また、ツールによってはテキストの自動保存や、編集履歴が復元できるツールもあるので、記載した情報を誤って削除してしまった場合でも情報が失われません。

とくに、wikiを作成する中で誤った操作をした場合でも、修正・復元できる機能が付属するツールであれば、安全な情報管理が実現します。

(3)関連wikiのリンクを結び付ける

関連するwiki同士のリンクが結び付いていることもポイントです。

リンク付与の仕方は、URLやタグなどツールによって違いがあるものの、相互リンクを有効活用すると該当のトピックに関連した情報をすぐに確認できます。

また、リンクはURLをそのまま貼り付けるのではなく、飛んだ先のページタイトルなど「一目でわかる」文字列(ハイパーリンク)に編集しましょう。

以上のように、メンバーが関連するWikiにもアクセスできるように、誰にでも見やすい方法でリンクを整備するのがおすすめです。

【重要】社内wikiの導入・運用を成功させるポイント4選

社内wikiを効果的に活用し、費用対効果を高めるためには以下の4つが重要になります。とくに、初めてITツールを導入する非IT企業こそ押さえておくべきポイントです。

(1)社内wikiの目的を周知させる

まず、社内wikiが社員に浸透するように、「導入する目的」を周知させましょう。

社内wikiは作っただけでは意味がなく、メンバーによる閲覧・記載が当たり前にならなければ形骸化してしまいます。そのためにまずは、社内wikiの目的や作る効果を周知し、有益性を伝えていくことが重要です。

たとえば、目的が「些細な情報でも必ず情報資産にする」であれば、社員が情報を蓄積するハードルを下げなければなりません。目的を周知することで、社員が情報を蓄積する流れができ、結果として社内でのwiki活用がスムーズに進んでいくのです。

(2)社内wikiの用途を徐々に広げる

社内wikiの導入初期段階は、利用用途を限定し、徐々に広げていきましょう。

とくに導入初期は、「議事録」や「業務プロセス」の共有などに限定し、多くの従業員に使い慣れてもらうことを目指すべきです。はじめから複数の目的や大人数で展開すると、途中で使い方が分からなくなったり、特定のメンバーしか使わなくなったりします。

一方、利用用途や使用人数を限定しておくと、社内wikiの利便性や効果が理解されやすくなり、社員の利用を促進できます。

(3)社内wikiの大枠のルールを設ける

社内wikiのルールを細分化しすぎないようにすることもポイントです。

なぜなら、社員が情報管理・共有を面倒に感じ、活用されなくなる恐れがあるからです。社内wikiを運用するうえで、運用ルールの順守が求められますが、細かすぎると利用に対する精神的なプレッシャーが社員にかかり、情報共有が億劫になってしまいます。

そのため、あらかじめ定めた表記ルールから大きく逸脱せず、かつトラブルに発展しない程度の大枠でルールを作っておきましょう。

また、自力で運用ルールを設計するのに不安のある場合は、豊富なノウハウを持つ専属担当者が導入~運用までを手厚くサポートする「ナレカン」を利用するのがおすすめです。

(4)あらかじめコンテンツを用意する

社内wikiを効果的に活用してもらうために、あらかじめコンテンツを用意しましょう。

新たなノート・ページを0から作ることは、社員にとってハードルが高く、使い始めるのを躊躇してしまいます。しかし、最初からコンテンツが用意されていれば、社員の心理的負担が軽減されるので、結果として社内wikiを気軽に利用できるようになります。

また、社内wikiを作るときに使える記載例をテンプレートとして残しておくと、メンバーがwikiの書き方に悩むことがありません。

おすすめの社内wiki7選や作成・選定のポイントまとめ

今回の記事では、社内wikiの必要性、導入方法からおすすめの社内wikiツールまで幅広くご紹介しました。

社内wikiは社内のあらゆる情報を一箇所に蓄積し、メンバーが必要なときに必要な情報へアクセスするための「情報資産の保管場所」です。そのため、社内Wikiの管理には、社内へすぐに浸透するように「使いやすさ」を重視したツールが必須です。

一方で、「便利そう」「機能が豊富でできることが多そう」などの定性的な理由でツールを導入しても、現場の社員が使いこなせず最終的に放置されてしまいます。

結論、自社が導入すべき社内wikiツールは、メールを使える方ならば誰でも簡単に利用できる「ナレカン」一択です。

ぜひ「ナレカン」で社内の情報を整理して、情報共有のストレスを解消しましょう。

関連記事: 社内wikiの代表的な3つの失敗例と対策を紹介!