業務のデジタル化が進むなか、ITツールを用いた情報共有は一般的になりつつあります。なかでも、Excelは使い始めのハードルが低いので、今日でも多くの企業で利用されているのです。

しかし、Excelは情報共有に特化していないため、「Excelでの情報共有に限界を感じている」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、Excelで情報共有するデメリットや、おすすめの情報共有ツールを中心にご紹介します。

- スムーズに情報を共有をして業務を効率的に進めたい

- どの情報共有ツールが自社に合うのかわからないので、選定ポイントが知りたい

- 各情報共有ツールの特徴や注意点を踏まえて検討したい

という担当者の方はこの記事を参考にすると、自社に必要な情報共有ツールが見つかります。

目次

Excel/情報共有ツールで情報共有するメリット&デメリット

以下では、「Excel」と「情報共有ツール」で情報共有するメリット・デメリットをそれぞれ紹介します。メリット・デメリットを把握したうえで、どちらが自社に適しているか検討しましょう。

Excelのメリット&デメリット

Excelでの情報共有には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

<メリット>

- コストの削減

Excelを利用するメリットは、幅広く浸透しているツールな点にあります。そのため、「使い方を教える教育コスト」や「新たにツールを導入するコスト」がかからないのです。

<デメリット>

- 確認・更新に手間がかかる

一方で、Excelで情報共有をすると、確認・更新に手間がかかる点がデメリットです。「ファイルを作成⇒メールで共有⇒ファイルを開いて確認・更新」する必要があるうえ、ファイルのバージョン管理をしないと、最新版がどこにあるのか分からなくなります。

したがって、スピーディーな情報共有が求められるビジネスにおいては、ExcelではなくほかのITツールを使う必要があるのです。

情報共有ツールのメリット&デメリット

情報共有ツールにも、メリットとデメリットがそれぞれあります。

<メリット>

- 業務の属人化防止

- 業務効率化

情報共有ツールのメリットは、社内の業務ノウハウを一元管理できる点にあります。上司が不在でも、ツールを見れば業務の疑問点を解消できるので、業務の属人化を防止可能です。

情報共有ツールには、業務効率化につながるメリットもあります。”フォルダ機能”や”検索機能”により、目的の情報にすぐアクセスできるため、資料を探すムダな時間を短縮できるのです。

<デメリット>

- 複雑なツールだと使い方を教える時間がかかる

- 安全性に不安がある

デメリットとして、複雑なツールだと使い方を教える時間がかかる点が挙げられます。そのため、”全従業員が使いこなせるようなシンプルなツール”を導入する必要があります。

また、安全性に不安が残る可能性もあります。したがって、重要な顧客や取引先を扱うビジネスにおいては、「ナレカン」のような国際セキュリティ資格を取得しており、セキュリティ対策が施されたツールを導入する必要があるのです。

このように、「使いやすさ」「安全性」に注目してツールを選定することで、デメリットをカバーしながら、効率よく業務を行えるのです。

情報共有ツールの種類と機能

以下では、代表的な情報共有ツールの種類と、搭載されている機能の例を紹介します。ツールを選ぶ前に、まずは情報共有ツールの全体像を掴んでおきましょう。(左右にスクロールできます)

| <ツールの種類> | <内容> | <代表的な機能> |

|---|---|---|

|

社内ポータル(社内Wiki) |

社内の情報やマニュアルをまとめておいて、社員が必要な情報にたどり着けるようにするためのツールです。主に、社員個人が持つ「ナレッジ」や「ノウハウ」の共有に使われます。 |

・マニュアル管理

・ナレッジ管理

・社内掲示板 |

|

チャット |

社内外のメンバーと、業務に関する連絡をするためのツールです。メールよりも気軽に、スピーディーなやり取りができます。 |

・グループチャット

・タスク管理

・Web会議 |

|

ファイル共有 |

WordやExcelなど、ファイルにまとめた情報を管理・共有するためのツールです。 |

・ファイルの同期

・ファイル共有

・共同編集 |

このように、ビジネス用の情報共有ツールには多くの種類がありますが、「チャット」では記載した内容が全て流れてしまい、「ファイル」の管理は面倒なので次第に共有が形骸化します。そのため、まずは「社内ポータル」で社内の情報をナレッジとして蓄積することが、ITツールによる情報共有の効率化の近道です。

そこで、多くの情報を扱う中堅~大企業では、「ナレカン」のような、あらゆる社内情報を残せる”記事(ノート)”を備えた「社内ポータル」ツールを選びましょう。記事はフォルダごとに整理できるので、内容や種類で分類しながら資料や連絡事項を残せるのです。

【社内ポータル】社内ナレッジ共有におすすめのツール・アプリ

以下では、脱Excelが叶うおすすめの社内ナレッジ共有ツール3点をご紹介します。

Excelでの情報共有は「使い慣れており導入コストがかからない」というメリットがあります。一方で、運用面においては「メールで共有するのが面倒」「誰がいつ更新したか分かりにくい」というデメリットがあるのです。

したがって、Excelのデメリットを解消するには、「簡単にナレッジ共有でき、管理まで完結するツール」が必要です。とくに、マニュアルを見ずとも直感的に操作できるツールを選べば、教育コストをかけず素早く運用にのせられます。

結論、導入すべきナレッジ共有ツールは、社内のあらゆる情報をナレッジとして共有できる「記事(ノート)」があり、大企業でも全社員が使いこなせる「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事」に情報をストックすれば、すぐに任意のメンバーに共有されます。また、記事に紐づく「コメント」があるので、Excelでは困難な「情報共有と連絡の両方」を一つのツールで完結できるのです。

(1)【ナレカン】ノウハウの一元管理に最適なツール

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

https://www.stock-app.info/narekan_document_request.html

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

Google検索のように使える「キーワード検索」や生成AIを活用した「自然言語検索」によって、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【ナレッジの一元化】 ナレッジ管理に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

記事形式で書ける「社内版wiki機能」、質問形式で聞き出せる「社内版知恵袋」、メールやチャット内のやりとりは「転送機能」を使って、ナレッジを残していくだけなので、誰でも迷わず使えます。

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「ゆらぎ検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

(2)【Stock】非IT企業の65歳の方でも簡単に使いこなせるツール

Stockはナレカンと同じく、ノート形式で社内情報をストックできるツールです。

「Stock」を使うことで、「ノート」にファイルをはじめ社内のあらゆる情報を残しながら、メンバーとの情報ごとのやり取りや、タスク管理ができます。たとえば、ノートに残した議事録に紐づけて、「メンバーのタスク作成」や「議事録の内容に対するやり取り」をおこなえるのです。

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

https://www.stock-app.info/shiryou.html

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン:無料

- ビジネスプラン:500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン:1,000円/ユーザー/月

各プランの詳細や金額は、下記「Stock資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

(3)【Evernote】アイデアの収集や蓄積に役立つアプリ

<Evernoteの特徴>

- タスク管理ができる

- 外部ツールと連携できる

個々のノートに紐づいたToDoを作成できるので、ツール上でタスクを確かめられるのが特徴です。

たとえば、Googleカレンダーと連携すればスケジュール管理ができます。ただし、外部ツールとの連携には有料プランへの加入が必要です。

<Evernoteの機能・使用感>

- テンプレートを使える

あらかじめ用意されているテンプレートや、自作のテンプレートを使ってノートを書き始められます。そのため、議事録など「定期的に作成するノート」を1から作成する手間がかかりません。

<Evernoteの注意点>

- 高機能なため使いこなすのが難しい

- 機能が削除された

- 動作が重くなる場合がある

高機能なツールのため、使いこなせるまでに時間がかかる傾向があります。

2023年10月に「ワークチャット機能」が削除されるなど、今まで使えていた機能が削除されるケースが見られます。

利用しているユーザーからは「Evernoteを起動する際の起動時間が結構時間がかかることが多い気がするので更にスムーズに利用できるようになれば便利だ」という声があります。(引用:ITreview)

<Evernoteの料金体系>

- FREE:0円

- PERSONAL:1,100円/月(月払い)

- PROFESSIONAL:1,550円/月(月払い)

- EVERNOTE TEAMS:2,100円/ユーザー/月(月払い)

【チャット】フロー情報のやり取りにおすすめのツール・アプリ

以下では、脱Excelが叶うおすすめのチャットツール3点をご紹介します。チャット形式のツールを検討している方は必見です。

(1)【Slack】チームの連絡に適したチャットアプリ

<Slackの特徴>

- 知名度が高い

- チャンネルごとにメッセージを送れる

世界中に利用ユーザーがおり、知名度が高いビジネスチャットツールです。

部署やプロジェクトごとにチャンネルをつくり、チャンネルごとにメッセージを送れます。複数のチャンネルを一つのアプリで管理できるので、情報共有の場が分散しないのが特徴です。

<Slackの機能・使用感>

- Slack Canvas

チャンネル内に、「Slack Canvas」というメモを貼ることができます。個人のやることリスト、メンバーとのメモの共有、プロジェクトの状況整理を行うのに便利です。

<Slackの注意点>

- フリープランに制限がある

- 重要なメッセージを見逃しかねない

- 共同編集機能がない

フリープランで閲覧できるメッセージ数は直近90日間分に制限されています。そのため、半年以上前のやりとりやプロジェクトの振り返りなどが難しいです。

チャットが更新されるたびに古いメッセージが流れてしまうので、重要なメッセージを見逃しかねません。

利用しているユーザーからは「エクセルやパワーポイントなど、Slack内で共同編集できたら楽なのになーと思います」という声があります。(引用:ITreview)

<Slackの料金体系>

- フリー:0円

- プロ:1,050 円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス:1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise Grid:要問い合わせ

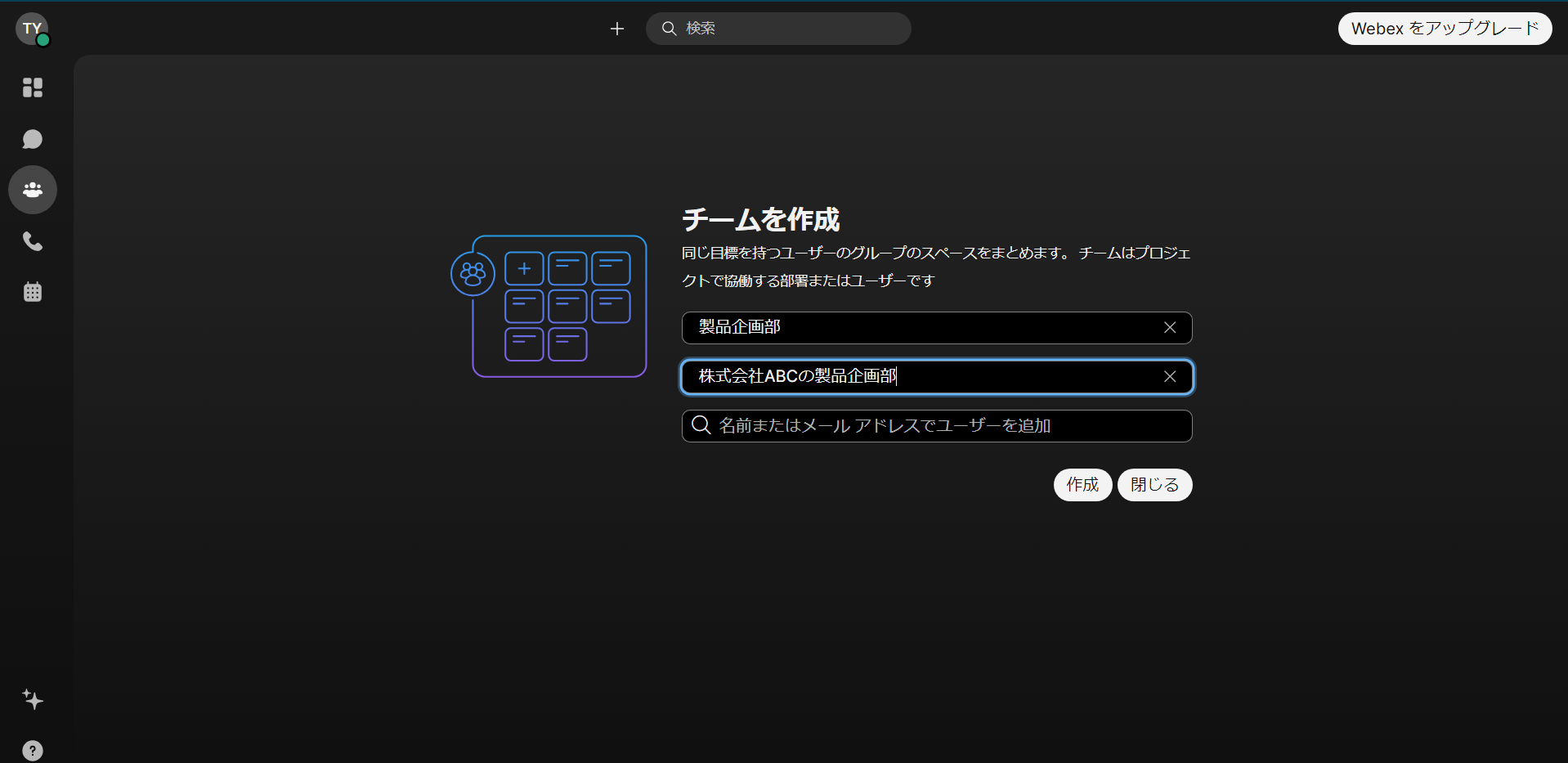

(2)【Webex】あらゆる端末でWeb会議できるツール

<Webexの特徴>

- 社外の人ともやりとりできる

- メッセージ機能

メールアドレスを追加するだけで社外の人とやりとりできます。

Web会議ツールですが、個別やグループ別に使えるメッセージ機能が搭載されているので、気軽に情報共有できるのが特徴です。

<Webexの機能・使用感>

- 「チーム」の登録ができる

Web会議をおこなう「スペース」を、プロジェクトや部署ごとに「チーム」で括って整理できます。そのため、「スペース」が増えても見やすく整理できるのです。

<Webexの注意点>

- チームによっては費用対効果が小さくなる

- 会議時間に制限がかかる場合がある

有料版の料金は1ライセンスにつき1,700円~なので、高度な機能が必要ないチームでは費用対効果が小さくなる可能性があります。

利用しているユーザーからは「社内外とのWEB会議に便利なツールであるが、包括契約にしたため全ての人が会議主催出来ず、40分という制限が発生し使い勝手が極端に悪化した」という声があります。(引用:ITreview)

<Webexの料金体系>

- Webex Free:0円

- Webex Starter:1,700円/ユーザー/月(月払い)

- Webex Business:2,700円/ユーザー/月(月払い)

- Webex Enterprise:要問い合わせ

(3)【Microsoft Teams】ビデオ会議ができるコラボレーションツール

<Microsoft Teamsの特徴>

- 会議のチャットや共有ファイルを一元化できる

- 無料で始められる

Web会議中のチャットや共有した資料を一か所に集約できるため、情報が分散しないという特徴があります。

無料プランがあり、5GB/ユーザーのストレージを利用できます。

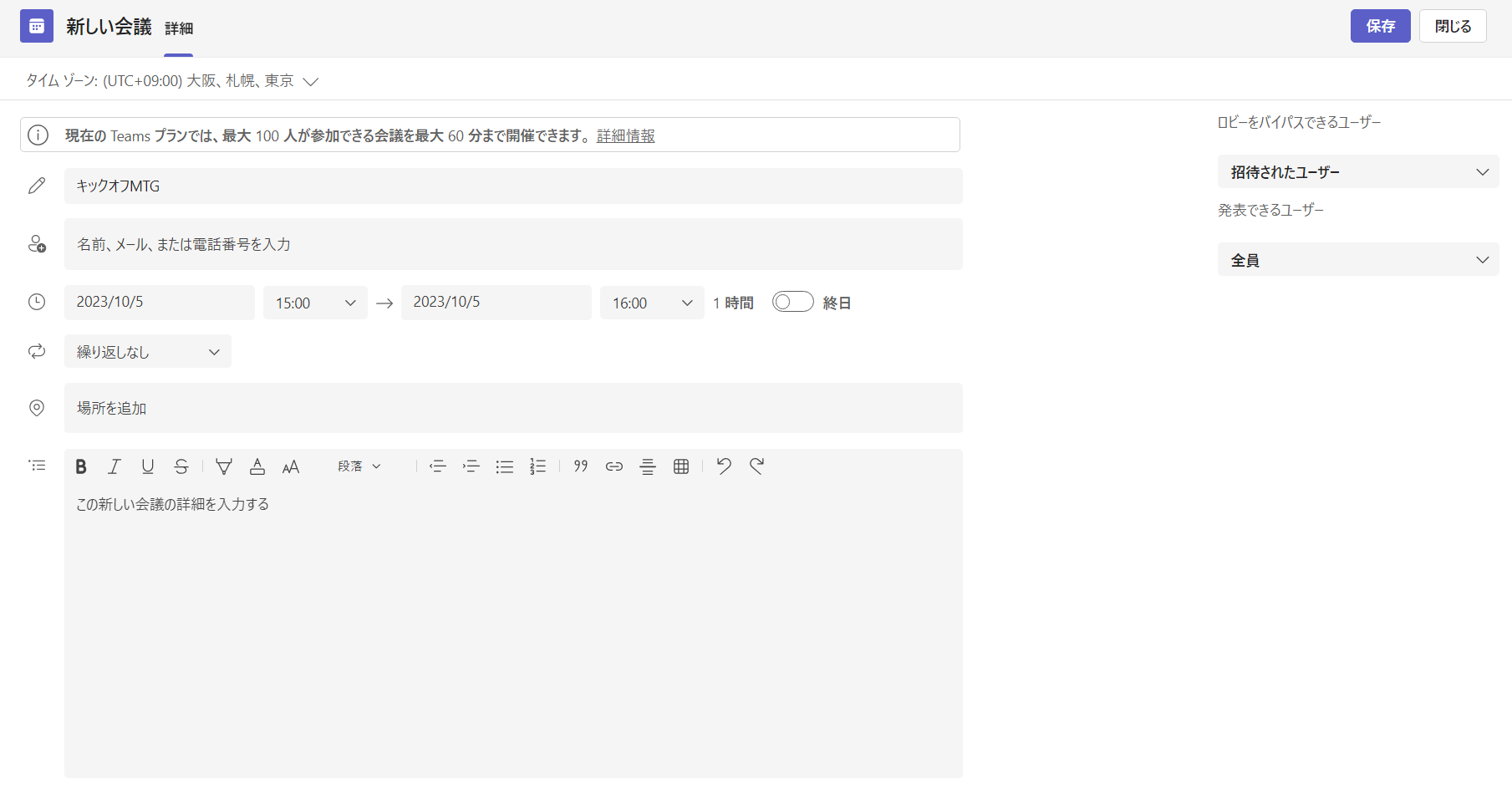

<Microsoft Teamsの機能・使用感>

- Web会議をスケジューリングできる

カレンダーから、先の日程のWeb会議をスケジューリングして、参加者に予定を共有できます。一方で、「共有リンクから参加」「カレンダーから参加」など、会議への参加方法が複数あり、使い方はやや複雑に感じます。

<Microsoft Teamsの注意点>

- 機能を使いこなせない可能性がある

- 参加するチームが増えると探しにくい

Microsoft Teamsには、Web会議機能をはじめとした多くの機能が搭載されています。したがって、とくにITツールに慣れていない社員にとっては使いこなすのが難しいです。

利用しているユーザーからは「関わるチームが増えると一覧性が悪くなるので、タスクを整理・管理する機能が欲しい」という声があります。(引用:ITreview)

<Microsoft Teamsの料金体系>

以下は、Microsoft Teamsの一般法人向けプランの料金体系です。Teams以外のMicrosoft製品も利用したい場合は、Microsoft 365 Businessのいずれかのプランを選びましょう。

- Microsoft Teams (無料):0円

- Microsoft Teams Essentials:599円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Premium:3,298円/ユーザー/月

【ファイル共有】ファイル管理におすすめの情報共有ツール・アプリ

以下では、脱Excelが叶うおすすめのファイル共有ツール2点をご紹介します。ファイル共有形式のツールを検討している方は必見です。

(1)【Dropbox】大容量ファイルを一元管理できるツール

<Dropboxの特徴>

- ファイル管理に特化したツール

- 無料から始められる

Dropboxは、ファイル管理に特化したツールであり、大容量ファイル共有や共同編集機能を備えています。

無料のプランからでも、2GBのストレージにファイルを保存して共有できます。

<Dropboxの機能・使用感>

- ドラッグ&ドロップの使用

ドラッグ&ドロップで、Dropboxにファイルを保存したり、ファイルの移動をしたりできます。直観的に操作可能なため、ITに慣れていない方でも使いやすいです。

<Dropboxの注意点>

- 無料プランの制限がある

- 共有操作に慣れるのに時間がかかる場合がある

Dropboxの無料プランでは、2GBのストレージしか利用できないので、長期的に利用するためには有料化が必要です。

利用しているユーザーからは「共有の仕方に最初は手間取った。もう少し簡単に共有できるようにしてほしい。また大きなファイルのアップロードに時間がかかりすぎるので、それも改善点」という声があります。(引用:ITreview)

<Dropboxの料金体系>

- Bacic:0円

- Plus:1,500円/月

- Essentials:2,400円/月

- Business:1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:2,880円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問合せ

(2)【Google Drive】Googleによるファイル・動画・画像の共有アプリ

<Google Driveの特徴>

- 簡単に始められる

Googleアカウントを持っていれば、簡単に始められます。

<Google Driveの機能・使用感>

- 共有機能

- PC以外のデバイス対応

共有したいファイルの右側の「⋮」の共有から、アクセス権限を設定しながら、共有リンクを発行できます。Google Driveで管理している会議資料を、社外のメンバーにも共有可能なのです。

スマホやタブレットからでも操作可能です。そのため、会議の移動中でも、資料を確認できるといったメリットがあります。

<Google Driveの注意点>

- アクセス権限の有無が分かりづらい

- 費用が必要以上にかさむ恐れがある

利用しているユーザーからは「わざわざそのディレクトリを見に行って初めてアクセス可否がわかるので、少しわかりづらい」という声があります。(参考:ITreview)

利用しているユーザーからは「同期が簡単にできる反面、休日や外出先から自身のスマートデバイスで確認・作業した際、意図しないデータまで同期され動作が遅くなったり、パケット代が嵩んでしまうケースがあった」という声があります。(引用:ITreview)

<Google Driveの料金体系>

以下は、他のGoogleサービスも利用できる「Google Workplace」の料金です。

- 個人向け(料金なし):0円

- Business Starter:816円/ユーザー/月(月払い)

- Business Standard:1,632円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:2,448円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

【無料あり】社内の情報共有におすすめのツール・アプリ比較表

以下は、今回ご紹介したおすすめツールの比較表です。特徴や注意点を見比べて、自社に合うツールを見つけましょう。(左右にスクロールできます)

<社内ポータル>

| ナレカン【一番おすすめ】 | Stock【おすすめ】 | Evernote | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |

ノウハウの一元管理に最適なツール |

非IT企業の65歳の方でも簡単に使いこなせるツール |

アイデアの収集や蓄積に役立つアプリ |

| メッセージ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

| 検索機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 注意点 |

手書きでの文字入力には対応していない |

機能がシンプルなので、Markdown記法には対応していない |

高機能なため使いこなすのが難しい |

| 料金 |

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料プランあり

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは1,100円/月(月払い)~ |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Evernote」の詳細はこちら |

<チャット>

| Slack | Webex | Microsoft Teams | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |

チームの連絡に適したチャットアプリ |

あらゆる端末でWeb会議できるツール |

ビデオ会議ができるコラボレーションツール |

メッセージ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 検索機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 注意点 |

フリープランでは、メッセージの履歴が過去90日間分しか残らない |

チームによっては費用対効果が小さくなる |

機能を使いこなせない可能性がある |

| 料金 |

・無料プランあり

・有料プランは1,050円/ユーザー/月(月払い)~ |

・無料プランあり

・有料プランは1,700円/月(月払い)~ |

・無料プランあり

・有料プランは599円/ユーザー/月~ |

| 公式サイト |

「Slack」の詳細はこちら |

「webex」の詳細はこちら |

「Microsoft Teams」の詳細はこちら |

<ファイル共有>

| Dropbox | Google Drive | |

|---|---|---|

| 特徴 |

大容量ファイルを一元管理できるツール |

Googleによるファイル・動画・画像の共有アプリ |

メッセージ機能 |

【〇】※ファイルにコメントを残す |

【×】※ただし、Google Chatと連携すれば可 |

| 検索機能 |

【〇】 |

【〇】 |

| 注意点 |

共有操作に慣れるのに時間がかかる場合がある |

費用が必要以上にかさむ恐れがある |

| 料金 |

・無料プランあり

・有料プランは1,500円/ユーザー/月(月払い)~ |

・無料プランあり

・有料プランは816円/月(月払い)~ |

| 公式サイト |

「Dropbox」の詳細はこちら |

「Google Drive」の詳細はこちら |

脱Excelを実現する!情報共有ツールの2つの選定ポイント

以下では、情報共有ツールの2つの選定ポイントを解説します。ポイントを押さえたツールを導入して、自社での円滑な情報共有を実現しましょう。

(1)誰でも簡単に使いこなせるか

大前提として、誰でも使いこなせるツールである必要があります。

高機能な情報共有ツールでも、メンバーが使いこなせなければ形骸化してしまいます。たとえば、エンジニアレベルの知識が必要なツールは、開発メンバー以外の利用が困難です。

したがって、全社で利用する場合は、「必要な機能に過不足がなく、誰でも簡単に使えるツール」を選びましょう。

(2)必要な情報にいつでもアクセスできるか

情報共有ツールを選ぶときは、情報へのアクセス性の確認も欠かせません。

アクセス性の悪いツールで情報共有をすると、あとから見直したいときに「どこを見れば良いか分からない」という状況に陥ります。そのため、必要な情報がすぐに見つからず、ストレスの原因となるのです。

このように、情報へのアクセス性の悪さは、作業効率の低下に直結します。したがって、情報を分かりやすく整理でき、いつでも探し出せるツールが必須です。

【必見】Excel管理から脱却した企業事例

以下では、情報共有ツールを使って業務効率化に成功した会計事務所の事例をご紹介します。

Stock導入以前、こちらの会計事務所は「社員のタスク」と「クライアント(150~200社)との打ち合わせ議事録」の管理方法に課題を抱えていました。

たとえば、タスクはExcelで管理していたものの、複数人で競合編集してトラブルになりかけていたのです。また、打ち合わせ議事録はワードで作成していましたが、ファイルを探し、開き、確認するという手間によって情報へすぐアクセスできない状況でした。

そこで情報共有ツールのStockを導入したところ、議事録などの「ノート」にタスクを紐づけられるうえに、わずかな操作で情報へアクセスできるため問題が解消されました。

以上のように、「Stock」を導入することで、情報共有やタスク管理の手間が省けて業務効率が改善したのです。

脱Excelができる情報共有ツールまとめ

ここまで、おすすめの情報共有ツールや選び方を中心に解説しました。

Excelによる情報共有では手間がかかったり、古いバージョンのファイルを使い続けてしまったりするリスクがあります。そのため、企業の情報共有においてはITツールが必須です。

ただし、新しくツールを導入しても操作が難しいと社内に浸透しない可能性があります。そのため、使いやすく、必要な機能が過不足なく搭載されているツールを選ばなければなりません。

結論、自社が導入すべきなのは、大企業でも全社員が使いこなせる「ナレカン」一択です。

ぜひ「ナレカン」を導入して、自社の円滑な情報共有を実現しましょう。