近年、タスクの抜け漏れや二重対応のミスを防止するために、タスク管理ツールを導入する企業が増えています。そして、タスク管理ツールのひとつとして、無料で使えるオープンソースソフトの「Redmine(レッドマイン)」を導入する企業も多いです。

しかし、「Redmineの導入を検討しているが、自社に適しているかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、Redminの機能や使い方からユーザーの口コミ、料金までを網羅的に紹介します。

- Redmineの機能や注意点を確認したい

- Redmineの使い方を把握して自社に合うかイメージしたい

- Redmineより簡単にタスク管理できるツールがあれば使いたい

という方はこの記事を参考にすると、Redmineの概要を理解できるだけでなく、自社に導入すべきかの判断もできます。

目次

無料で使える!Redmine(レッドマイン)とは?

Redmine(レッドマイン)とは、ファーエンドテクノロジー株式会社が展開する、誰でも自由にダウンロードできるプロジェクト管理ソフトウェアです。多言語に対応していて、スマートフォン版アプリ「RedminePM」もあります。

Redmineの歴史

「Redmine」は、フランス人のJean-Philippe Lang氏が開発したツールです。

最初のバージョンがリリースされたのは2006年6月25日で、その後は細かなアップデートが実施されています。2023年12月現在での最新版バージョンは、Redmine 5.1.0で、2023年10月31日にリリースされました。

今回のアップデートでは、管理画面のプロジェクト一覧への「カスタムクエリ(フィルタ表示や検索絞り込みの保存)」、チケット作成時の「オートウォッチ(通知)設定」など、多数の新機能が追加されています。

「他のプロジェクト管理ツール」にはない「Redmine」のメリット

数あるプロジェクト管理ツールと比較するとRedmineは、「すべての機能を無料で使える点」がメリットです。Redmineの豊富な管理機能を使えば、ツール導入のコストをかけずに「プロジェクトの進捗をチームで共有」できます。

Redmineではタスクを「チケット」という名称で管理します。チケットに入力した内容を元に、プロジェクト開始日や納期、進捗率を「ガントチャート」に反映させて、情報を可視化できるのです。

このように、完全無料でプロジェクト管理に役立つ機能を使える点は便利ですが、ツールをダウンロードするためにプログラミングの知識が必要な点には注意しましょう。

Redmineでできること

Redmineは、主に下記5つの機能で構成されています。

- チケット

やるべきことを「チケット」に記録すると、ガントチャートやカレンダー、ロードマップなどの形式にして表示できます。

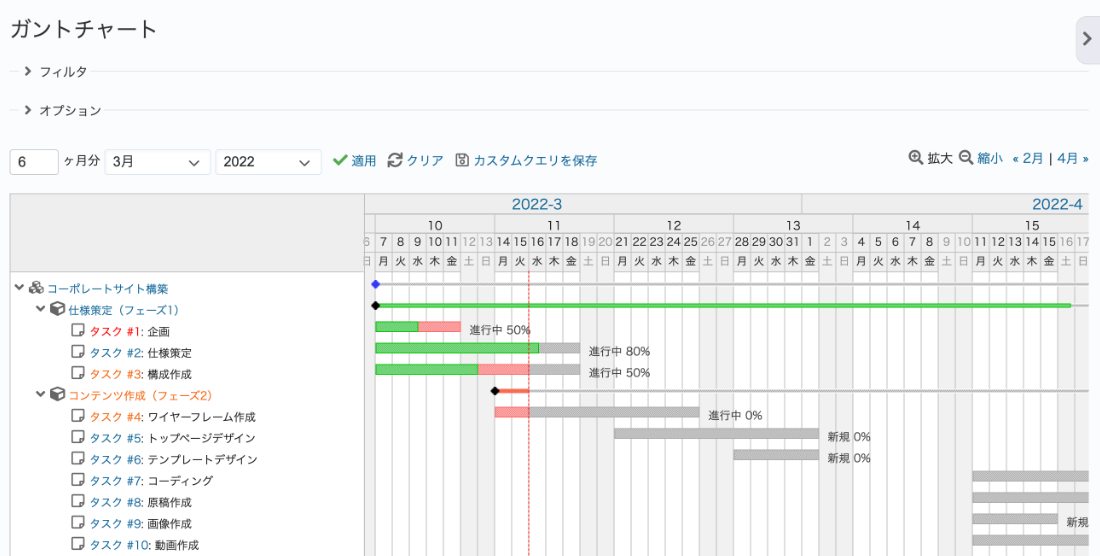

- ガントチャート

チケットにタスクの進捗を入力すると、登録した内容に合わせたガントチャートが自動で作成されます。対応が完了したタスクは緑色、未対応のタスクは赤色で表示されます。

- Wiki

議事録やマニュアルなど、繰り返し確認する資料を作成できます。また、チーム内で共有しながら更新することも可能です。

- リポジトリ

SubversionやGitなどのバージョン管理ツールと連携すると、編集履歴を確認したり、ファイル内容を参照したりできます。

- ニュース

メンバー全員へのお知らせを伝えられるので、掲示板のような使い方ができます。

以上の機能を使うことで、Redmineでプロジェクトに関する通知や業務進捗の把握ができるのです。

【初心者必見】Redmineの使い方7選

ここでは、押さえておくべきRedmineの使い方を7つ紹介します。「導入したものの、操作方法が分からない」という事態を防ぐためにも、担当者の方は必見です。

(1)ツールのダウンロード

まずは、Redmineのダウンロード方法を解説します。Redmineをダウンロードして使い始めるまでの流れは、大きく分けて以下の4段階です。

- 公式サイトのダウンロードページから本体をインストール

- コードを入力してユーザーを作成

- 依存するソフトウェアをインストール

- コードを編集してその他の設定を完了

このように、Redmineをダウンロードして使い始めるにはコードの編集が必要なため、プログラミングに慣れていないとスムーズに使い始められません。

コード編集なしでRedmineを使いたい場合は、有料のクラウド版「Planio」や「My Redmine」を選ぶ方法もあります。

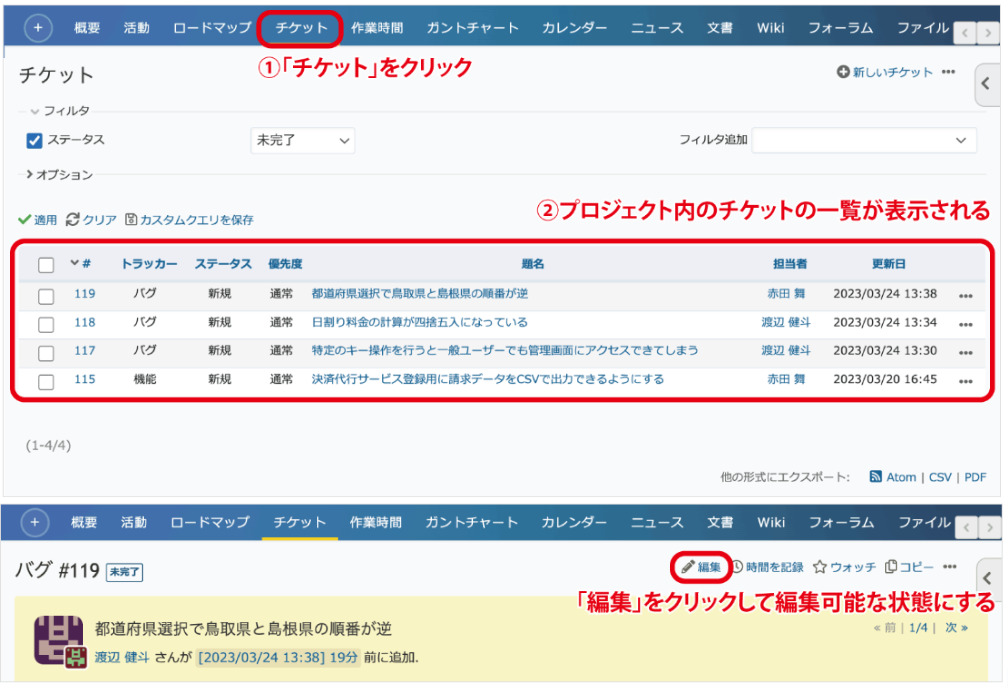

(2)チケット管理

Redmineのメイン機能は「チケット管理」です。Redmineではタスクのことを「チケット」と呼び、チケットを登録・更新してプロジェクトを管理します。

まずは、タスクを洗い出して「チケットの登録」をします。任意のプロジェクトを選択したあと、[+]から[新しいチケット]を選択して、チケットの分類や期限、担当者を入力します。

最後に[作成]をクリックすると、チケットの登録が完了します。

また、登録したチケットの内容は、更新したいチケットの画面で[編集]をクリックすることでいつでも変更できます。チケットの期限や担当者を変えたいときに使う機能です。

このように、チケットを使ってタスクを整理することがRedmineの基本操作と言えます。

(3)プロジェクト管理

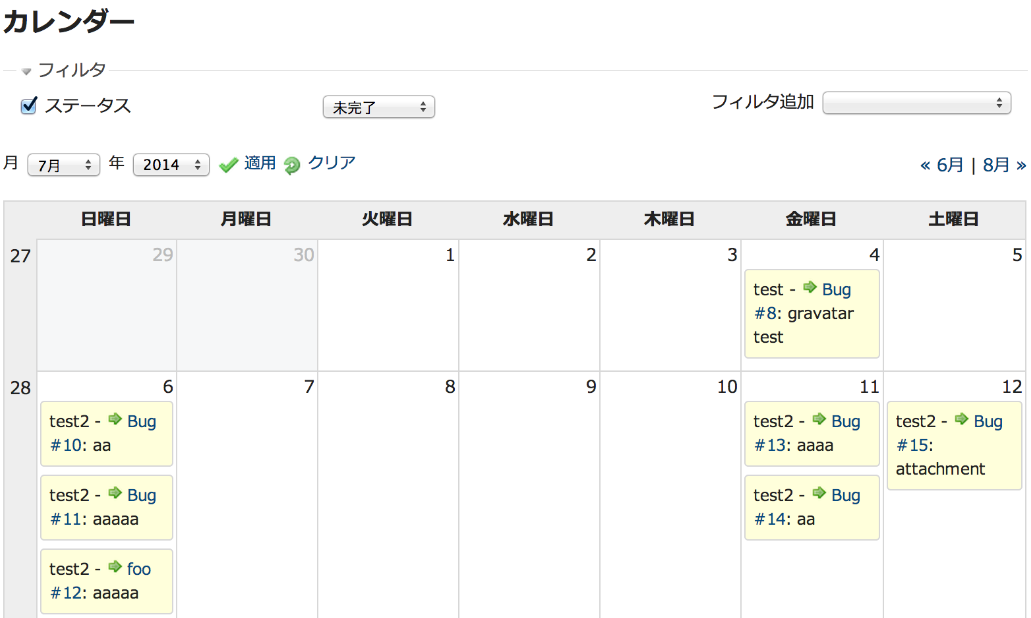

登録したチケットを「ガントチャート」や「カレンダー」で表示することで、プロジェクト管理ができます。

開始日と期日を設定したチケットは自動的にガントチャート化され、作業の流れを可視化できます。

また、カレンダー表示に切り替えて、日ごとの作業量を確認することもできます。

「ガントチャート」「カレンダー」ともに、フィルターを設定して情報を絞り込んで表示することも可能です。このように、チケットの情報を適切な方法で見える化して、プロジェクトの進捗を管理できるのです。

(4)マイルストーン表示

プロジェクトの大きな締め切りごとにチケットを分類して管理することもできます。

Redmineでは通常「マイルストーン」と言われる締め切りのことを「バージョン」と呼びます。たとえば、一つの製品の機能をプログラミングする際には、「機能の実装段階」ごとにバージョンを分けるなどして使うのです。

バージョンごとの情報を確認するには、プロジェクト画面から[ロードマップ]を選択します。

この画面で、バージョンごとの「期日」や「色分けされた進行状況のグラフ」、「関連情報」をまとめて確認できます。

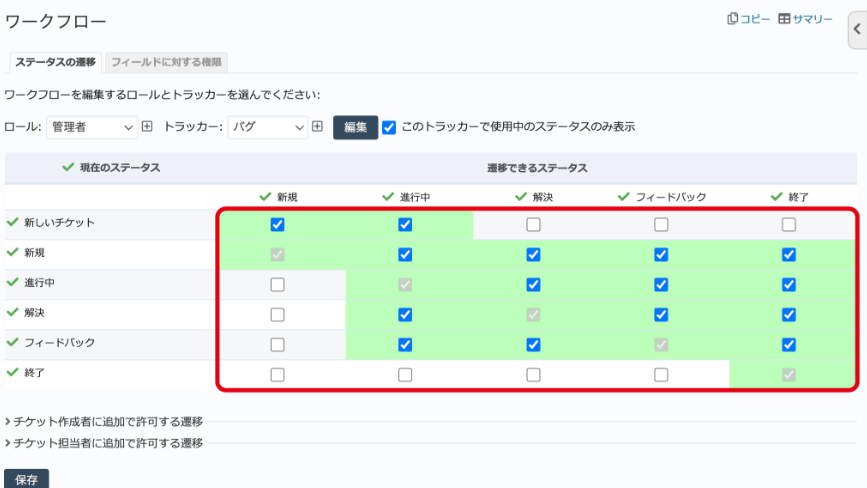

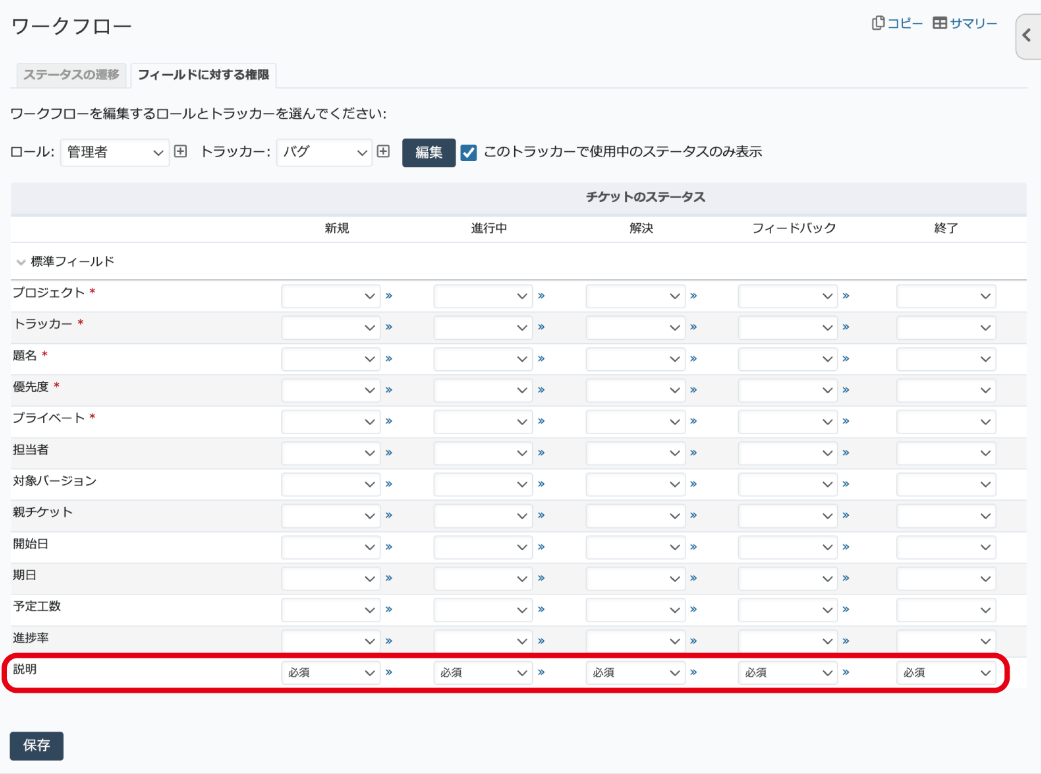

(5)ワークフロー作成

ワークフローを作成して、チケットの「作成」から「完了」までの流れを細かく管理することもできます。Redmineで設定できるワークフローは、「ステータスの遷移」と「フィールドに対する権限」の2種類です。

1つ目の「ステータスの遷移」では、チケットのステータスに関する権限を設定できます。たとえば、一度「進行中」にしたチケットを「新規」に戻せないようにしたり、承認者のみがステータスを「完了」に変更できるようにしたり、といった操作が可能です。

2つ目の「フィールドに対する権限」では、チケット作成の際に特定の項目を入力必須にしたり、読み取り専用にしたりできます。

このように、ワークフローを設定することによって、「チケットを作成する際のルールや、仕事の流れ」を仕組化できるのです。

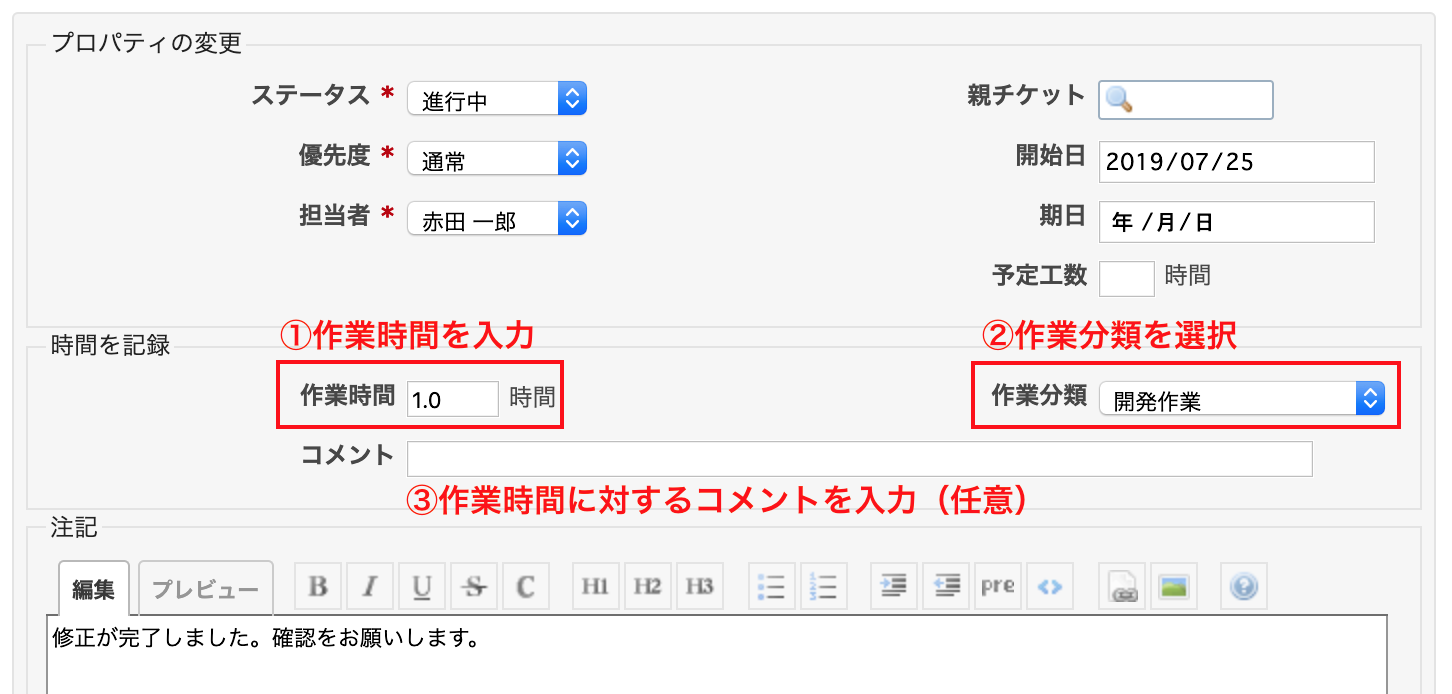

(6)作業時間の記録

Redmineを使って作業時間の管理もできます。

まずは、チケットを更新する際にかかった時間や作業分類、コメントを入力します。

引用(以下含む):Redmineの工数管理機能|Redmine.JP Blog

その後、プロジェクトメニューの[作業時間]をクリックすると、[詳細]と[レポート]のボタンが表示されるので、どちらかを選択しましょう。

[詳細]をクリックすると、登録した作業時間の一覧を見ることができます。また、[レポート]をクリックすると、日付やユーザーごとに集計した作業時間を算出できるのです。

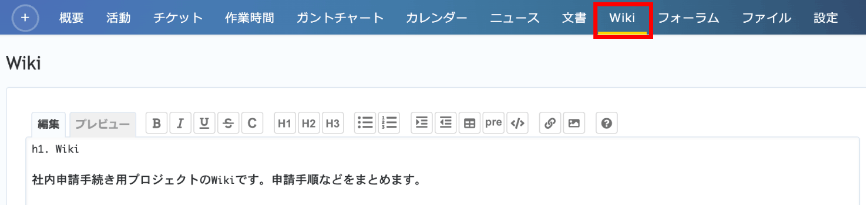

(7)社内Wiki

最後に、Redmineでは「社内Wiki」にマニュアルや社内情報を記載しておくこともできます。

社内Wikiを入力するには、プロジェクトメニューから[Wiki]をクリックします。

メインページの編集画面が表示されたら、情報を書き込みます。画面左下の[保存]をクリックすれば完成です。

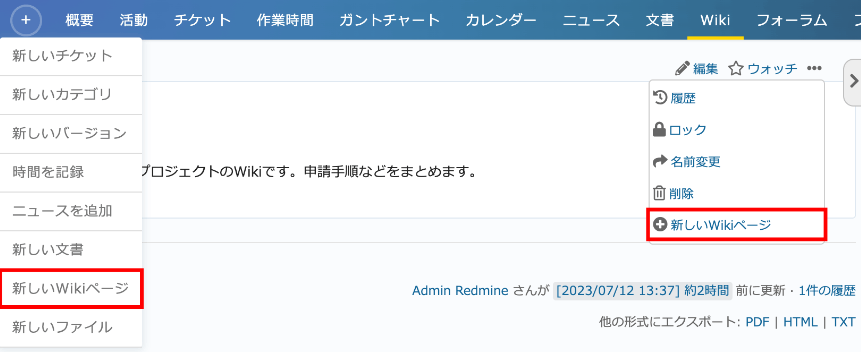

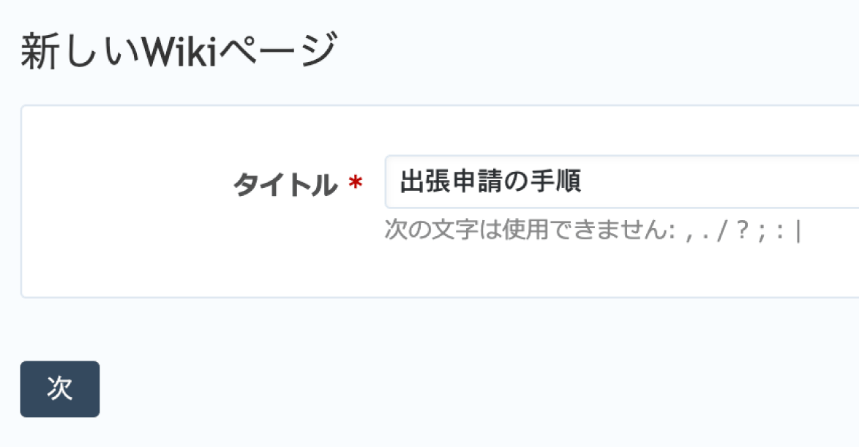

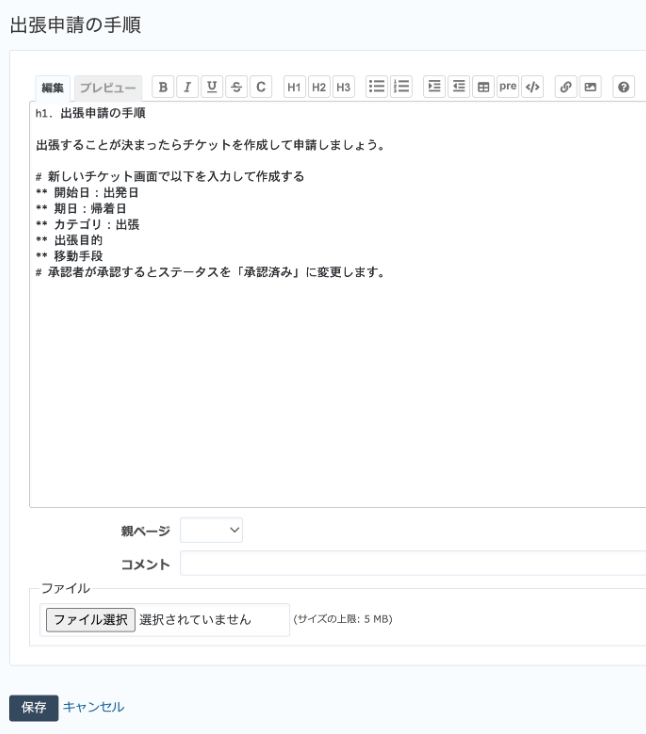

引用(以下含む):Redmineに新しいWikiページを追加したい|Redmine

次に、新しいページを追加します。画面左上の[+]をドロップダウンするか、プロジェクトメニューから[新しいWikiページ]をクリックします。

次に、新しく追加するページのタイトルを、入力して[次]をクリックします。

そして、Wikiページの編集画面が表示されるので編集をしましょう。最後に、画面下にある[保存]を押せば完成です。

ただし、上記のやり方は「Redmine 3.3.0以降のバージョンの場合」になるので、3.3.0以前の場合は、Redmineの公式サイトをご確認ください。

また、Redmineのwikiはマークダウンなどの特殊な記法を使います。そのため、直感的なテキスト入力ができない点には注意が必要です。

Redmineは使いにくい?押さえておくべき3つの注意点とは

ここでは、Redmineを利用するときの注意点を紹介します。以下の内容を把握したうえで、自社に最適のツールかを判断しましょう。

(1)サポート体制が充実していない

1つ目の注意点は、サポート体制が充実していないことです。

Redmineは、無料で使えるソフトウェアのため、トラブルが起きてもサポートを受けられません。そのため、Redmineの使い方が分からない場合には、Redmineの公式ホームページやRedmine.JP Blogから、自分で探す必要があるのです。

とはいえ、必ずしも問題を解決できるとは限らず、作業が遅れる原因になる可能性があります。以上のことから、「サポート体制が充実しているツール」の利用がおすすめです。

(2)メッセージ機能がついていない

2つ目の注意点には、メッセージ機能がついていないことが挙げられます。

ツールにメッセージ機能がついていない場合、トラブルに関する報告は、メッセージやチャットでする必要があります。しかし、報告のために別のツールを開いて、「どのタスクに関するトラブルか」を一から説明するのは手間がかかるのです。

そのため、プロジェクトをスムーズに遂行するには、「タスク管理」だけでなく「メッセージ機能」も備えた「Stock」のような情報共有ツールが最適です。

(3)ITリテラシーが必要になる

3つ目の注意点は、ITリテラシーが必要になることです。

Redmineのインストール手順は複雑なので、導入するにはある程度のITリテラシーを要します。また、海外の製品なので、日本語環境で使用するには、いくつかの設定をしなければなりません。

以上のことから、ITに不慣れな人が多い現場には、浸透しないリスクが高いのです。そのため、ツールを選ぶときは「誰でも簡単に使いこなせるツール」であるかを見極めましょう。

Redmineのデメリットを解消するおすすめのツール

以下では、プロジェクト管理に最適なおすすめのツールを紹介します。

Redmineは、ガンチャートでチームの進捗を視覚的に把握できるのでプロジェクト管理に役立ちます。一方、Redmineには、メッセージ機能がついていないので、プロジェクトに関するやりとりは別の手段を使わなければなりません。

そのため、プロジェクトに関する情報やマニュアルを蓄積できて、「メッセージ機能」があるツールを併用しましょう。また、ITリテラシーを必要とするツールはITに詳しくない社員が使いこなせないため、「誰でも簡単に使えるツール」を選ぶ必要があります。

結論、社内情報を直感的に書き込める「ノート」と「メッセージ機能」を備えており、非IT企業の65歳の方でもすぐに使えるツール「Stock」を併用しましょう。

Stockには期日や担当者を指定できる「タスク」もあるため、Stockだけでプロジェクト管理が完結します。また、Stockのタスクは「ノート」ごとに紐づけられるので、タスクに関連する情報をすぐに確認できるのです。

チームの情報を簡単に管理・共有できるツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

https://www.stock-app.info/shiryou.html

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン:無料

- ビジネスプラン:500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン:1,000円/ユーザー/月

各プランの詳細や金額は、下記「Stock資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

Redmineの料金プラン一覧

Redmineは無料で提供されているオープンソースソフトウェアなので、費用はかかりません。

しかし、同社では、Redmineの有料クラウド型サービスである「My Redmine」も提供しています。My Redmineの料金体系(民間企業・個人向けプラン)は以下の表の通りです。

| スタンダード(S) | ミディアム(M) | エンタープライズ(L) | |

|---|---|---|---|

| 利用料金(税込)/月 |

11,000円/月 |

15,400円/月 |

30,800円/月 |

| ストレージ容量 |

200 GB |

400 GB |

800 GB |

| ユーザー数 |

1,000 ユーザー |

1,000 ユーザー |

2,000 ユーザー |

| IPアドレス制限 |

100 個 |

100 個 |

200 個 |

| プロジェクト数 |

無制限 |

無制限 |

無制限 |

| システム管理者権限 |

あり |

あり |

あり |

| API利用 |

あり |

あり |

あり |

| ログダウンロード |

あり |

あり |

あり |

RedmineとMy Redmineでは機能に大きな違いはないものの、My Redmineはブラウザですぐに使い始められます。また、上記の各プランの違いは、ユーザー数、ストレージ容量、IPアドレス制限数のみであり、その他の機能は同一です。

Redmineの代表的なプラグイン

Redmineでは機能を拡張するためのプラグインを追加できます。代表的なプラグインツールには以下の3つがあります。

(1)Lychee(ライチ)

まず1つ目は、Redmineのオープンソースを活用しているLychee(ライチ)です。

Redmineの機能に加えて、「カンバン方式」でのタスク管理や「ダッシュボード」による進捗確認、プロジェクトレポートの作成などができるのが特徴です。

また、Redmineにはサポートサービスがありませんが、Lycheeには無償のメールサポートがあるため、疑問点が生じた際にいつでも相談できます。

<Lycheeの料金体系>

- フリー:無料

- スタンダード:900円/ユーザー/月

- プレミアム:1,400円/ユーザー/月

- ビジネス:2,100円/ユーザー/月

(2)Planio(プラニオ)

次に2つ目は、2009年に開発されたプロジェクト管理ツールのPlanio(プラニオ)です。

Redmineの機能に加えて、チャット機能やビデオ会議機能がついています。チャットには検索機能もあるため、過去のやり取りを簡単に振り返ることができます。

また、どのプランもクレジットカードやキャンセル手続き不要で無料試用できるため、ツールの使用感を確認したうえで導入可否を判断できます。

<Planioの料金体系>

- Bronze:無料

- Silver:2,500円/月

- Gold:5,000円/月

- Diamond:9,000円/月

- Platinum:19,000円/月

- Enterprise:39,000円~/月

(3)My Redmine(マイ・レッドマイン)

そして3つ目は、Redmineの有料クラウド型サービスであるMy Redmine(マイ・レッドマイン)です。

My Redmineでは、Redmineをクラウド上で利用できるうえに、次期バージョンの新機能を先行して使えます。

また、My Redmineにはサービス元であるRedmineの開発者が在籍しているため、Redmineを熟知した担当者によって安心のサポートを受けられます。

<My Redmineの料金体系>

- スタンダード:11,000円(税込)/月

- ミディアム:15,400円(税込)/月

- エンタープライズ:30,800円(税込)/月

Redmineの評判

ここでは、Redmineを利用しているユーザーの口コミ・評判を紹介します。実際に導入した企業の声を参考に、自社に導入するか検討しましょう。

※こちらでご紹介する口コミ・評判はITreviewより引用しております。

Redmineの良い口コミ・評判

以下では、Redmineの良い口コミ・評判を紹介します。ユーザーからは主に「タスク管理がしやすくなった」という声が多く寄せられています。

非公開ユーザー投稿日:2023年06月23日マークダウン記法が使用できるので、これに慣れている方にとっては特に使いやすいと思います。

非公開ユーザー投稿日:2023年06月05日チケットを一覧で管理でき、どのタスクを誰がボールを持っているのか、一目で把握することができることは、プロジェクトを管理しやすいと感じる。

非公開ユーザー投稿日:2023年05月12日社内外の依頼タスクの管理がチケット単位ででき、別タスクも紐づけて管理できるので、サイト運用上で発生した課題とその対応および進捗が確実に管理できるようになった。また、自社サイトの仕様変更に関するやり取りも集約することで、仕様の履歴管理にも使えている。

非公開ユーザー投稿日:2023年03月14日優れている点・好きな機能・プロジェクトの進行と案件ごとの工数が管理が簡単に・チケットを割り振ってタスク管理可能その理由・ブラウザでログインしてアクセスできる・進捗管理も行える

Redmineの改善点に関する口コミ・評判

ここでは、Redmineの改善点に関する口コミ・評判を紹介します。ユーザーからは主に「ITリテラシーが要求される」「サポートが少ない」との声が寄せられています。

非公開ユーザー、投稿日:2023年06月23日UIが少し使いづらい印象です。バージョンがそこまで高くないものを利用しているためプラグインなど便利なものもあるのかもしれません。チケットの重複や、チケットの親子関係、関連性を把握しにくく、登録設定を忘れるとチケットが行方不明になることがあります。

非公開ユーザー、投稿日:2022年12月07日・UIが古い昔からあるアプリなので一昔前の操作感やデザインになっているわりかしサクサク動くが、ページ切り替え毎に読み込みがあるのが気になる・メンテナンスが大変システムをわかっている人しかアップデート作業をできない管理画面からワンクリックアップデートやバックアップ設定できればいいのにと思う

非公開ユーザー、投稿日:2022年12月04日欲しい機能・分かりづらい点・ガントチャートに優先度に合わせてランク付けできる機能を追加してほしいその理由・チケットの期日をガントチャート上で可視化できるが、優先度のランクがわかりづらく、期日が一番近いチケットを対応したら、優先度の高いチケットの対応が遅れる場合があるので、優先度に合わせてランク付けの機能を追加してほしい。

非公開ユーザー、投稿日:2022年11月25日オープンソースのため、当然なのですが公式のサポートサービスが存在しません。バグや動作不良が生じた時に、サポートセンターがあるとうれしいです。

非公開ユーザー、投稿日:2022年10月02日最近、かなりコアなユーザ向けになってきて、初心者向けに作られていないと感じる部分があります。ヘルプを簡単にだしてヒントの情報を掲載するなど、初心者にもやさしいツールに改善していってほしいところです。

Redmine(レッドマイン)の使い方や口コミ・評判まとめ

ここまで、Redmineの使い方や機能、口コミなどを中心に紹介しました。

Redmineは、無料で使えるプロジェクト管理ツールとして重宝されています。しかし、無料で使える分、サポート体制が十分とは言えません。インストール手順が複雑なRedmineは、十分なサポートが受けられないとITに不慣れな社員が使いこなすのは困難です。

また、プロジェクトをスムーズ遂行するには「タスク管理」に加えて、「情報共有」「メッセージ」機能も欠かせません。そのため、「プロジェクト管理に必要な機能が備わっていて、誰でも簡単に使えるツール」を使いましょう。

結論、自社が導入すべきなのは、プロジェクト管理を効率化する機能に過不足がなく、非IT企業の65歳の方でも簡単に使えるツール「Stock」一択です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を使って、プロジェクト管理を効率化しましょう。

関連記事: TaMa.5とは?使い方や評判・料金まで紹介

関連記事: ZAC(ザック)とは?使い方や評判・料金まで紹介