近年では、紙のメモ管理から脱却して「オンラインメモ帳」を使う企業が増えています。オンラインメモ帳はブラウザやアプリに対応しており、時間や場所を問わず、すぐにメモへアクセスできるのが特徴です。

しかし、「オンラインメモ帳を使いたいが、どれを導入すべきか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、情報管理・共有できるオンラインメモ帳のおすすめ7選をご紹介します。

- 紙のメモは管理が面倒なので、オンラインに移行したい

- 無料で使えるオンラインメモ帳を比較して自分に最適なものを見つけたい

- オンライン上で使えるメモアプリを活用して、仕事を円滑に進めたい

という方はこの記事を参考にすると、自分にマッチするオンラインメモ帳が分かるだけでなく、スムーズな情報管理によって仕事が捗るようになります。

目次

オンラインメモ帳とは

オンラインメモ帳とは、PCやスマホ、タブレットを使ってオンライン上にメモを残せるサービスです。

紙のメモ帳とは異なり、オンラインメモ帳は破損や紛失の恐れがないうえ、ほかのメンバーにスムーズに共有できます。そのため、情報の「安全性」「アクセス性」が求められる仕事上での情報管理に適しており、多くのビジネスシーンで使われているのです。

ただし、オンラインメモ帳のなかには、データの保管期限があったり、セキュリティリスクがあったりするサービスもあるので、導入時は慎重に検討しましょう。

オンラインメモ帳の選び方3選

ここでは、オンラインメモ帳の選び方を3つご紹介します。以下のポイントを押さえれば、自社に最適なオンラインメモ帳を導入できます。

(1)マルチデバイスに対応しているか

はじめに、オンラインメモ帳を選ぶときは、マルチデバイスに対応しているかどうかを確認しましょう。

PCだけでなくスマホからも利用できれば、オフィスにいなくてもメモが残せるので、情報の書き忘れを防げます。また、各デバイスのデータが自動で同期されるものであれば、情報が分散する心配もありません。

このように、マルチデバイス対応のアプリであれば、すぐにメモを残せるうえ情報を一元化できるので、あらゆる職場で重宝されます。

(2)誰でも簡単に操作できるか

次に、誰でも簡単に操作できる点もポイントです。

たとえば、「メモを簡単に書けない」「メモにすぐにアクセスできない」など操作がしづらいと、社員はメモアプリを使うのが面倒になり、次第に利用しなくなってしまいます。その結果、無駄な運用コストが発生し続ける事態になるのです。

そのため、「社内メンバー全員がストレスなく操作できること」を軸にメモ帳を選定すべきです。とくに、多機能なオンラインメモ帳は操作が複雑なので、必要な機能に過不足のない「Stock」のようなメモ帳アプリを利用しましょう。

(3)複数人でメモの共有ができるか

最後に、仕事では複数人でメモを共有できることも必須です。

メモの情報は、個人のみで管理するだけでなく、メンバーに共有する場面も多いです。とくに、ベテラン社員の知識や知見(ナレッジ)を共有すれば、社員教育や業務引き継ぎのときにも有効活用できます。

ただし、メールやチャットでメモを共有する場合、他の話題に埋もれて情報が流れやすいです。そのため、メモの作成だけでなく共有機能も備えたメモ帳を使いましょう。

無料あり|情報管理・共有できるオンラインメモ帳/ノート7選

以下では、情報管理・共有できるオンラインメモ帳7選をご紹介します。

オンラインメモ帳を利用すれば、紙のメモのように破損や紛失する心配がないうえ、共有もスムーズになります。ただし、保存期間を過ぎるとデータが削除されたり、セキュリティリスクがあるメモ帳もあるので、導入時には注意が必要です。

とくに、ビジネスにおける重要な情報は「情報が蓄積され、セキュリティが万全なツール」を使って、確実に管理しなければなりません。また、社内メンバー全員がストレスなく使えるよう「誰でも簡単に使えるか」も重視しましょう。

結論、非IT企業の65歳以上の方でも簡単に情報を蓄積でき、情報セキュリティにおける国際規格の「ISO27001」を取得している「Stock」一択です。

Stockの「ノート」にはテキストやファイルなどあらゆる情報を蓄積でき、作成したメモは任意のメンバーにリアルタイムで共有されます。また、ブラウザとアプリの両方に対応しており、デバイスを問わずサクサクと動作する点も大きな特徴です。

【Stock】最も簡単にメモを作成・共有できるアプリ

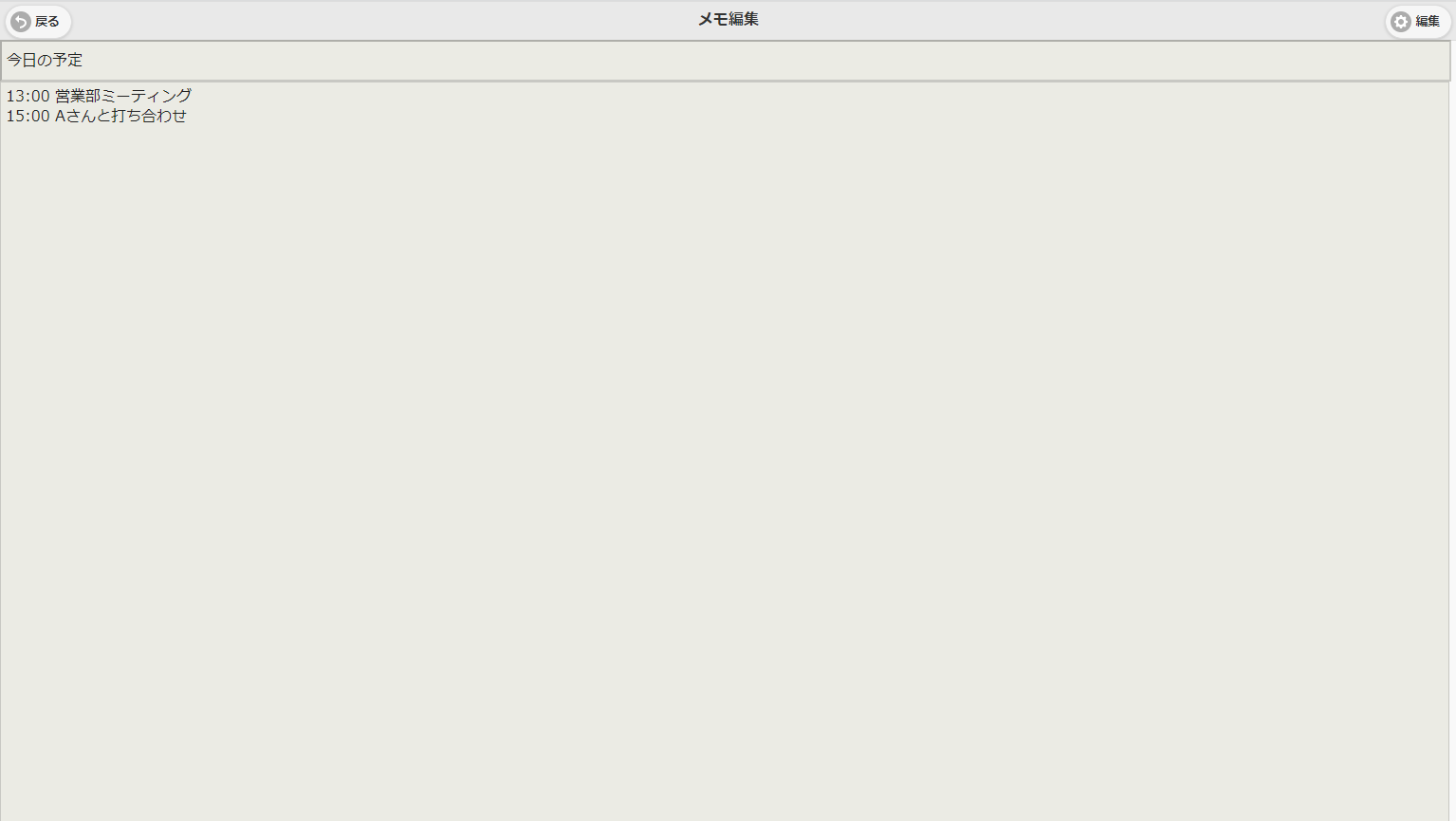

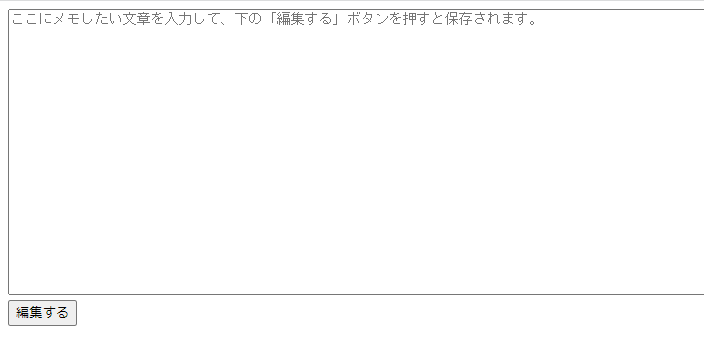

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【ナレカン】業務のナレッジを簡単に共有できるメモツール

「ナレカン」は、メモに書き込んだ情報を「ナレッジ」として蓄積できるツールです。

ナレカンの「記事」に書き込んだメモは、テーマごとに多階層に分けられる「フォルダ」で整理できるのが特徴です。また、管理者はフォルダ単位でメンバーのアクセス権限を設定できるので、メモ以外の社内文書の管理にも利用できます。

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

【Google Keep】Googleが提供するメモサービス

<Google Keepの特徴>

- 共同編集ができる

- 位置情報に基づくリマインダー機能が使える

メールアドレスを追加するだけで、メモの共同編集ができるので、情報の共有を簡単に行うことが可能です。

例えば、ホームセンターに着いたときに買いたいものリストが表示されるような設定にすることができます。

<Google Keepの機能・使用感>

- 多様なメモの背景

- チェックリスト機能

様々な色やデザインの背景や画像に変更できるので、メモを可愛く残したい人や好みでアレンジしたい人におすすめです。

簡単にチェックリストを作成し、いつでも思いついた時に追加できます。また、チェックをつけるとタスクに取り消し線が引かれ、下に移動するのでタスクの重複や抜け漏れを防止に役立ちまsづ。

<Google Keepの注意点>

- 検索機能の精度が低い

- 文字を強調できない

ユーザーからは「句読点や空白を入れないと検索がヒットしない」といった不満の声があります。(参考:Google Play)

「メモなので仕方ないかもしれないが、文字の大きさを太くしたり色付けができない点が残念です」といった意見が一部見られました。(引用:ITreview)

<Google Keepの料金体系>

すべての機能を無料で利用できます。

【メモWeb】会員登録なしで利用できるメモ帳

<メモWebの特徴>

- 会員登録は不要

- メモ以外の機能も備わっている

サイトを開くとそのまま利用でき、会員登録は不要です。

サイト内の「ファイルWeb」や「ペイントWeb」を併用すれば、手書きのメモやファイルの添付ができます。

<メモWebの機能・使用感>

- ダークモード機能

- URLを発行できる

ダークモード機能がついているので、場面に応じて操作画面を切り替えられます。

「マイURL」を発行することで、過去のメモを閲覧したりメモを共有したりできます。ただし、365日アクセスがなければ削除されるので気を付けましょう。

<メモWebの注意点>

- メモ欄が5つしかない

- カスタマイズ性が低い

メモを残せる欄が5つしかないので、古いもしくは不要になった情報はこまめに削除しなければなりません。そのため、長期的にメモを残すには不向きだと言えます。

文字の強調や箇条書き機能はなく、ほかのオンラインメモと比べるとカスタマイズ性は低いと言えます。

<メモWebの料金体系>

すべての機能を無料で利用できます。

【pool sketch】メモ帳を無料で共有できる

<pool sketchの特徴>

- あらゆるデバイスで使える

- IDでメモを共有できる

PCだけでなく、iPhoneやAndroidからも利用できます。

語尾に独自のIDを付けたURLを使ってメモを管理するので、IDを送れば、簡単にネット上で共有できます。

<pool sketchの機能・使用感>

- 1人で複数のIDを発行できる

- シンプルなテキストのみ

1人で複数のIDを発行可能なので、多くのメモを残したい方にもおすすめです。

簡単にメモを取れるアプリなので、カスタマイズ性は低く、文字を強調したり太字にしたりする機能はありません。

<pool sketchの注意点>

- 100日以上の更新がないと削除される場合もある

- 情報漏洩のリスクがある

最終編集日から100日以上経過すると、使われていないIDとみなされて、ページが削除される場合もあります。

ブックマークサイトなどで直接リンクを検索すると、検索エンジンに表示されるため、誰でもアクセス可能になり、情報が漏れるリスクがあります。

<pool sketchの料金体系>

すべての機能を無料で利用できます。

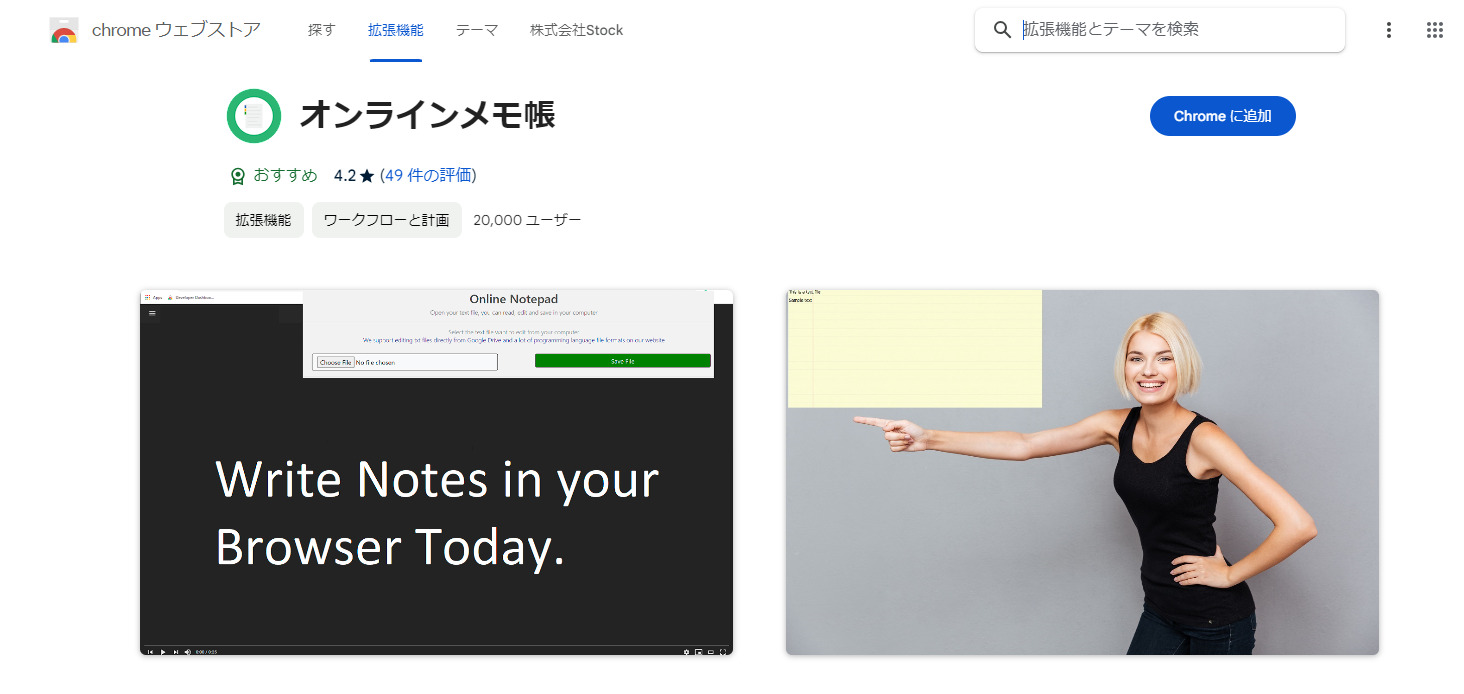

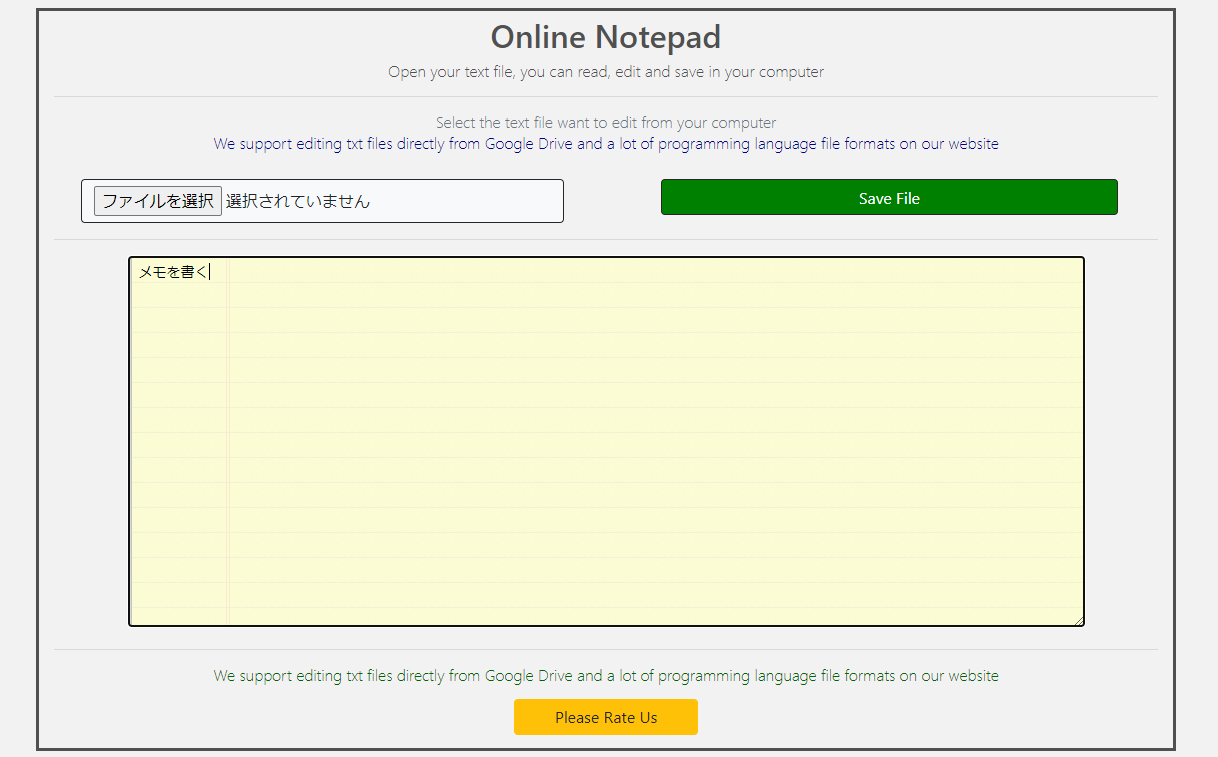

【オンラインメモ帳】Googleの拡張機能で使える

<オンラインメモ帳の特徴>

- Googleの拡張機能のメモアプリ

- シンプルにメモできる

Googleの拡張機能なので、Googleのブラウザ上からすぐにメモを開けます。

テキストのみを使ってメモするシンプルなアプリで、ファイルの添付や文字の装飾には対応していません。

<オンラインメモ帳の機能・使用感>

- ファイルで保存できる

- ファイルを編集できる

作成したメモをファイルとして保存して、Windows上のメモアプリで管理できます。そのため、メモの内容が削除される心配もありません。

メモをファイルで保存したら、後からファイルを開いてメモの内容を変更できます。

<オンラインメモ帳の注意点>

- Chromeブラウザ以外では使えない

- メモの管理が煩雑になりやすい

Chromeブラウザでの利用が前提となるため、ほかのブラウザでは使うことができません。

作成したメモはそれぞれファイル形式で管理するので、メモの量が増えるとファイルが乱立して管理しきれなくなる可能性があります。

<オンラインメモ帳の料金体系>

すべての機能を無料で利用できます。

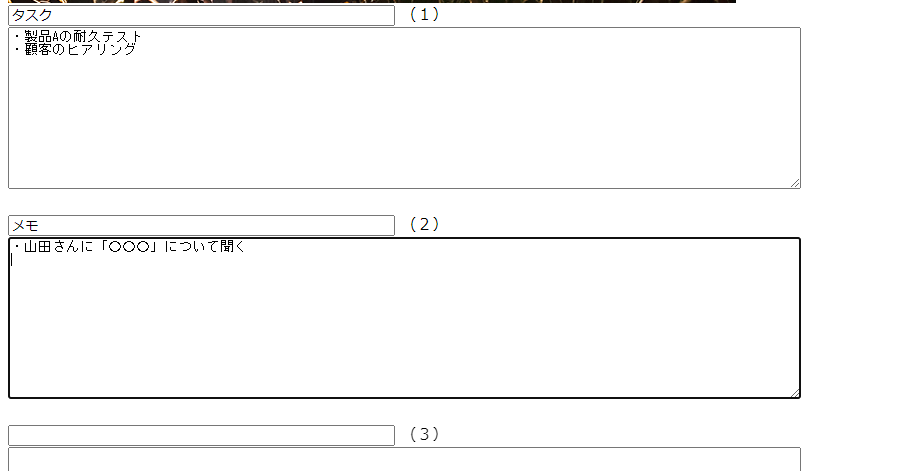

【ブラウザメモ帳】ブラウザから快適にメモを作成できる

<ブラウザメモ帳の特徴>

- 開いてすぐにメモを書ける

- シンプルな機能

サイトを開いてすぐにメモできるので、操作に無駄な時間がかかりません。

共有やタスクなどの機能はなく、メモ機能のみのシンプルな構成です。

<ブラウザメモ帳の機能・使用感>

- 情報漏洩のリスクがない

- 動作が軽い

送信機能がないので、情報漏洩のリスクが少ないものの、チームでメモを共有しづらい点が不便です。

動作が軽いので、すぐにメモをとりたい場面で便利です。

<ブラウザメモ帳の注意点>

- メモを管理するのには不向き

- 作成できるメモが少ない

サイトを再読み込みするとメモが消去されるので、長期間の保存にはおすすめできません。

タイトル・本文を記入する箇所が10個のみなので、多くの情報はメモできません。

<ブラウザメモ帳の料金体系>

すべての機能を無料で利用できます。

【比較表】情報管理・共有できるオンラインメモ帳7選

以下は、おすすめのオンラインメモ帳7選の一覧表です。特徴や注意点を比較して、自社に最適なアプリを導入しましょう。

| Stock【一番おすすめ】 | ナレカン【おすすめ】 | Google Keep | メモWeb | pool sketch | オンラインメモ帳 | ブラウザメモ帳 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

非IT企業の65歳の方でも簡単に操作できるメモ帳アプリ |

業務のナレッジを簡単に共有できるメモツール |

Googleが提供するメモサービス |

会員登録なしで利用できるメモ帳 |

メモ帳を無料で共有できる |

Googleの拡張機能で使える |

ブラウザから快適にメモを作成できる |

| マルチデバイス対応 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

| メモ保存機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】※365日アクセスがない場合は削除される |

【〇】※100日アクセスがない場合は削除される可能性がある |

【〇】 |

【×】 |

| 注意点 |

シンプルさに特化しており音声入力機能はない |

同時編集はできない |

ファイルは一日で削除される |

文字の強調ができない |

情報漏洩のリスクがある |

メモの管理が煩雑になりやすい |

メモを保存するのには不向き |

| 料金 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランなし

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料 |

・無料 |

・無料 |

・無料 |

・無料 |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Google Keep」の詳細はこちら |

「メモWeb」の詳細はこちら |

「pool sketch」の詳細はこちら |

「オンラインメモ帳」の詳細はこちら |

「ブラウザメモ帳」の詳細はこちら |

このように、オンラインメモ帳の種類はさまざまで、それぞれ特徴が異なります。また、導入時はメリットだけでなく、デメリットや注意点も考慮しましょう。

オンラインメモ帳/ノートを使うメリットとは

ここでは、オンラインメモ帳/ノートのメリットについて解説します。オンラインメモ帳を活用すれば、情報共有を円滑化して、業務をスムーズに進められます。

(1)いつでもどこからでも閲覧・編集できる

1つ目は、いつでもどこからでも閲覧・編集できる点です。

オンラインメモ帳を活用すると、PCはもちろん、iPhoneやAndroidなどのスマホ、タブレット端末からも、メモを閲覧・編集できます。そのため、外出先やテレワーク下でも、必要なメモをすぐに確認できるのです。

このように、オンラインメモ帳は、必要なときに素早くアクセスして「議事録の作成」「アイデアの記録」などに役立てられます。

(2)紛失のリスクがない

2つ目は、紛失のリスクがない点です。

紙のメモは管理が難しく、デスク上で埋もれたり、メモ自体を紛失したりしてしまう恐れがあります。そこで、オンラインメモ帳であれば、ブラウザに情報が保存されるので、紛失のリスクがありません。

したがって、オンラインメモ帳を活用すると、メモの流失を防いで、安全に情報を管理できるメリットがあります。

(3)情報を共有しやすい

3つ目は、情報を共有しやすい点です。

紙のメモを共有する場合は「口頭で説明する」「メールに再度打ち直す」などの手間がかかります。一方、オンラインメモ帳では、ムダな作業を削減して、簡単に情報共有が可能です。

このように、オンラインメモ帳のメリットとして、社内メンバーや社外の関係者とも、円滑に情報を共有できる点が挙げられます。

要注意!オンラインメモ帳のデメリットとは

オンラインメモ帳のデメリットについて説明します。デメリットも踏まえてオンラインメモの導入を検討しましょう。

(1)手書きイラストが描きにくい

オンラインメモのデメリットとして、手書きイラストが描きにくいことが挙げられます。

オンラインメモは紙と比べて手書きしにくいため、図や絵をもとに説明したい場合には、不便だと感じる方もいます。そのため、細かいイラスト等と一緒にメモしたい場合は手書きがおすすめです。

一方で、オンラインメモは画像やファイルをそのまま貼り付けることができるので、手書きイラストより画像やファイルをメモ上に残したいという方にはオンラインメモの方が向いています。

(2)ITリテラシーが必要

オンラインメモを活用する上で一定のITリテラシーを求められることもデメリットの1つです。

オンラインメモは、ITツールを使い慣れていない人にとっては、紙のメモよりも使いづらいと感じるケースも少なくありません。このように、オンラインメモを導入に対し、ハードルを感じたり、教育コストがかかったりしやすい点に注意する必要があります。

しかし、「ITリテラシーに自信がないが、オンラインメモの導入を勧めたい」という方は、シンプルな操作性で即日に誰もが使いこなせる「Stock」のようなツールを選びましょう。

おすすめのオンラインメモ帳まとめ

ここまで、情報管理・共有におすすめのオンラインメモ帳7選や、選定ポイントを中心に解説しました。

オンラインメモ帳を選ぶときは、PC・スマホ・タブレットのマルチデバイスに対応していたり、メモの作成・共有が一か所でできたりするかをチェックしましょう。また、ビジネスで使う場合は「情報を蓄積できるか」や「セキュリティが万全か」も重要です。

さらに、社内メンバー全員がストレスなく利用できるよう「操作のしやすさ」も重視する必要があります。したがって、「必要な機能に過不足がないシンプルなメモ帳アプリ」が最適なのです。

結論、オンラインメモ帳として導入すべきなのは、誰でも簡単に情報を蓄積・共有できる「Stock」一択です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、メモを円滑に管理しましょう。