社内wikiツールは、社内の情報を一元管理して業務を効率化できるビジネスツールのひとつです。ビジネスでは多数の情報を取り扱うので、社内wikiを導入し、多様な働き方に順応しながら業務効率化を実現する企業が増えています。

しかし、「社内wikiの導入を検討してはいるものの、活用イメージが湧かず導入に踏み切れない」または「導入しても効果が発揮できていない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は社内wikiの主な使い方や注意点、おすすめのツール6選をご紹介します。

- 失敗しない社内wikiの使い方を事前に押さえたい

- 社内wikiのメリットや注意点を把握して、円滑な運用を実現したい

- 社内wikiツールを比較検討し、自社に最適なものを見つけたい

という担当者の方はこの記事を参考にすると、社内wikiツールの使い方や運用ルールを理解しながら、情報の効率的な活用が全社でできるようになります。

目次

主な社内wikiの使い方

ここからは、具体的な社内wikiの使い方についてご紹介していきます。社内wikiツールの利用パターンを把握し、自社でイメージしていた利用方法とマッチするかを確認しておきましょう。

社内ルールの共有

まずは、社内ルールの共有です。

たとえば、申請書の書き方やゴミの出し方など、社内には全社員に共通で知っておくべき多くのルールがあります。しかし、口頭での共有は業務を中断して行う必要があったり、再度伝える際には手間がかかったりしてしまいます。

社内wikiに記載しておくと、常時社内のルールが公開されている状態になり、社員は都合の良いタイミングで社内wikiを閲覧できます。

プロジェクトなどの要件の記載

プロジェクトに関する要件や仕様など、関わるメンバーが認識しておくべき事柄をまとめる用途にも利用できます。

多くの社内wikiツールにはプロジェクトごとや部署ごとなど、カテゴリー別にwikiを分類できる機能があります。カテゴリー内にまとめて一箇所で情報を管理しておくことで、必要な情報のみを任意のメンバー間で共有でき、認識齟齬を防止します。

このように、社内全体だけでなくチームごとでwikiを通した情報共有を行うと、社内の別の情報が埋もれてしまいプロジェクト管理ができなくなる事態が発生しません。

ノウハウの共有

社内wikiでは、日々の業務の中で蓄積された各自のノウハウの共有もできます。

属人化されたノウハウを社内で共有すれば、会社全体の知識の底上げや生産性向上、教育コストの削減が期待できます。ただし、社内wikiをノウハウ共有の場として利用する場合には、ノウハウの書き込みや閲覧がしやすい状態を作らなければなりません。

そこで、誰でも簡単に情報を残すことができ、情報までのアクセス性の優れた「Stock」のようなツールなら、すぐに社内に浸透するので、ノウハウの共有もスピーディーに実現します。

社内wikiの導入で得られるメリット

ここでは、社内wikiの導入で得られるメリットについてご紹介します。社内wikiの浸透に成功した企業は、既に以下のメリットを全体で共有できているのです。

- 業務の効率化

個人の知識や経験をノウハウとして社内wikiに蓄積すると、次回同じ業務を担うメンバーの作業時間を短縮できるようになるので、業務全体の効率化に繋がります。

- 情報へのアクセス性向上

情報が分散している状態では「どこに、どの情報があるのか」分からず、見つけだすまでに時間がかかってしまいます。そこで、あらゆる情報を社内wikiで一元管理すれば、欲しい情報にすぐにアクセスできるのです。

このように社内wikiへ情報を格納しておくと、アナログな管理ではできなかった業務フローが実現します。

社内wikiを浸透させる3つの方法

ここでは、社内wikiの導入後、いち早く企業全体で使用してもらうための方法について解説します。社内wikiを効果的に活用していくためにも以下のポイントをおさえておきましょう。

最低限の運用ルールを設ける

社内wikiの継続利用を促進するためにも、管理担当者や社内wikiの運用チームは、運用に必要な最低限のルールを定めておきましょう。

社内wikiを導入しても、運用ルールがない状態では、運用の効果が個人の使い方に委ねられてしまい、かえって逆効果となりかねません。そのため、社内wikiは部署ごとで分けるのではなく1つに絞り、運用ルールも社内全体で統一することで定着化を図れます。

ただし、ルールが複数あるとややこしくなってしまうため、あくまで「最低限」となるよう気を付けてください。

権限設定を明確にする

情報によっては管理者を限定したり、閲覧制限できるかもポイントです。

たとえば、だれかれ構わず情報にアクセスできる環境では、社内wikiにある情報を誤って誰かが編集・削除してしまい、正確な情報がわからなくなるリスクが伴います。そのため、社内wikiに情報を書き込むのを躊躇するメンバーもでてきてしまうのです。

このように、権限設定をしなければ、間接的にプロジェクトの進行に支障をきたすケースがあるのです。そのため、社内wikiの内容ごとに作成・閲覧・編集できる社員を明確に設定しましょう。

テンプレートを活用する

社員が自身のナレッジを社内wikiに投稿する際、どのような構成や内容を投稿すればよいのか分からない方が多いです。

そこで、テンプレートが搭載されているツールを導入すれば、書くことが明確となり、気軽に投稿できるため、社員の投稿意欲も増します。また、閲覧する側も同じ形式で書かれていた方が見やすいです。

社内wikiでの情報共有を活発化するためにも、ボタン1つで定型の記載内容を呼び起こせて、かつその情報を管理できる「Stock」にようなツールを導入しましょう。

社内wikiとして使えるオススメツール6選

以下では、使いやすい社内wikiを6選ご紹介していきます。

社内wikiツールに社員の知識や情報を蓄積させると、繰り返し活用できる情報資産が形成されます。一方、定期的なwiki作成と、投稿されたwikiの活用がなければメリットを享受できません。

そのため、担当者は「wiki作成と情報活用のリズム」が定着するツールを選択する必要があります。しかし、高機能な社内wikiツールは直感的な操作ができず機能も複雑なので、利用者のストレスとなりツールが定着しなくなってしまうのです。

したがって、導入するツールは以下でご紹介する「Stock」のような、社内wikiに必要な「ノート」「メッセージ」「タスク」の機能に過不足がなく、誰もが簡単に使えるツール一択です。

Stockの「ノート」は「フォルダ」に分けて簡単に整理できるため、情報にすぐアクセスできます。また、Stockは「管理者権限」などの4種類の権限を設定できるため、社内wikiのスムーズな運用を可能にします。

【Stock】最も簡単に社内wikiの運用が実現するツール

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

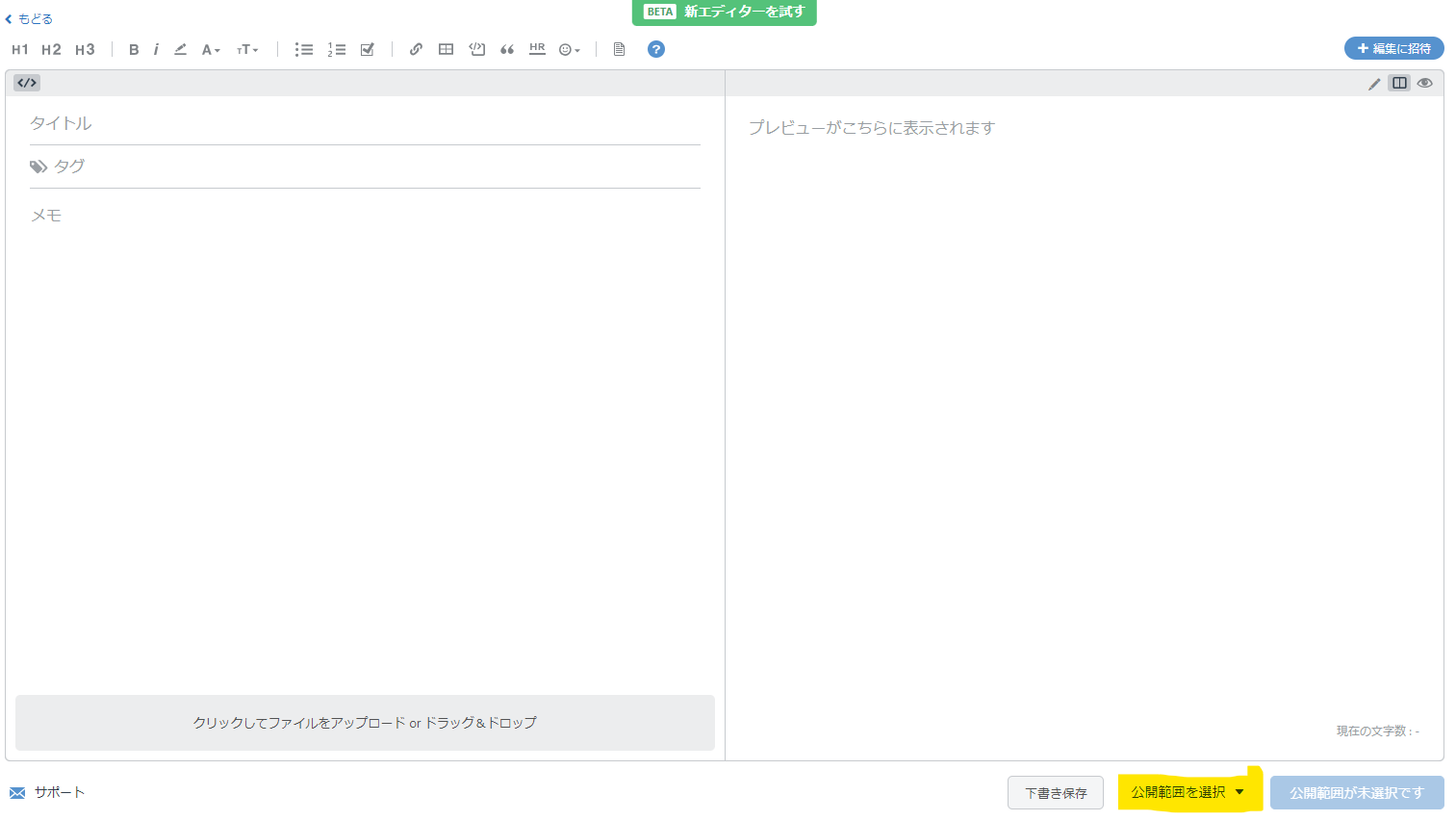

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【esa】チームで情報を育てるツール

<esaの機能・使用感>

- wiki作成へのハードルが低い

- 無料試用期間が長い

情報を育てることを前提とし、記事を書き途中でも共有できるため、不完全でも早いタイミングでの共有を促します。気軽にwikiを作成・更新できるというハードルの低さが魅力のツールです。

チーム作成後、2か月間のフリートライアルがあります。社内への浸透にかけられる時間が長いので、効果を十分に確かめられます。

<esaの特徴>

- 履歴が残るので安心して更新できる

- ユーザー目線で使いやすい

情報を更新するたびに履歴が残るので、更新した内容に誤りがないか心配になりがちな方でも安心して使えます。

フィードバックをもとに機能やデザインの改善がされているなど、ユーザーの目線を理解したデザイン性なので使いやすいと言えます。

<esaの注意点>

- エンジニア向けのツール

- 手間のかかる作業がある

Markdown記法に対応しているため、非エンジニアにとっては慣れるのに時間がかかる点に注意です。

利用しているユーザーからは「表の作成はできるが、列の追加や入れ替えをしようとすると手間がかかるため、頻繁に更新を伴うような情報の場合は使いづらい」という声があります。(参考:itreview)

<esaの料金体系>

- ¥500/ユーザー/月

【Kibela】自律的なチームになる情報共有ツール

<Kibelaの特徴>

- インポート機能

- 各メンバーの特徴を把握しやすい

他の記事から簡単にインポートできます。既存の場所から社内wikiを移動させる場合に役立ちます。

基本プロフィールだけでなく、それぞれの「得意なこと」も共有できるため、wikiを利用した気軽なコミュニケーションの活性化につながります。

<Kibelaの機能・使用感>

- 検索機能がパワーアップ

- ファイルを確認しづらい

2023年8月より、検索ボックスに最近検索した条件の履歴がの残るようになったので、同じキーワードを検索することが多い場合に適しています。

社内wikiとして掲示した内容はフォルダで管理できるものの、フォルダをひとつひとつ開かないと中身を確認できない点が不便だと言えます。

<Kibelaの注意点>

- 機能の詳細が分かりづらい

- フォルダの管理が分かりにくい

便利な機能が揃っているものの、それぞれの機能の詳細はサイト上からは確認できないため、問い合わせが必要です。

利用しているユーザーからは「フォルダ管理の概念がわかりにくいため、tipsを充実させてほしい。下書き状態での共同編集ができるようにしてほしい。」という声があります。(参考:ITトレンド)

<Kibelaの料金体系>

- コミュニティープラン:無料

- スタンダードプラン:¥550/ユーザー/月

- エンタープライズプラン:¥1,650/ユーザー/月

【DocBase】セキュアな情報共有が可能なツール

<DocBaseの特徴>

- 整ったドキュメントを誰でも作成できる

- 検索性が高い

Markdownに対応しており、体裁の整ったドキュメントを簡単に作成できます。入力サポート機能もあり、Markdownになじみのない人でも使いやすいです。

「グループ」「メンバー」「タグ」ごとに絞り込み検索ができ、必要な情報に素早くアクセスできます。

<DocBaseの機能・使用感>

- シンプルで使いやすい

- 公開範囲を設定できる

シンプルな構造で、ファイルのアップロードもクリックするだけなので、ITの使用に慣れていない人が多い企業の場合に適しています。

公開範囲を設定できるため、大勢に知られたくない情報でも一部の人でのみ共有できます。

<DocBaseの注意点>

- タグの管理に手間がかかる

- 情報を一元化しにくい

作成したメモにタグをつけて分類できますが、メモが増えていくにつれタグも乱雑となるので、管理に手間がかかります。

利用しているユーザーからは「社内情報の一元化をしたい場合には、Docbaseだけでまとめづらい形があるので、そこをうまくDocbaseにまとめられたら最高」という声があります。(参考:itreview)

<DocBaseの料金体系>

- スタータープラン:¥990/3ユーザー/月

- ベーシックプラン:¥4,950/10ユーザー/月

- レギュラープラン:¥9,900/30ユーザー/月

- ビジネス100プラン:¥21,450/100ユーザー/月

- ビジネス200プラン:¥43,450/200ユーザー/月

※1,000人を超える場合は問い合わせが必要です。

【NotePM】社内の知りたいことが見つかるツール

<NotePMの特徴>

- セキュリティの高さ

- 画像編集機能

「Amazon web service」をデータベースとして使っており、プライバシーマークの使用許諾事業者の認定を受けているほか、2段階認証にも対応しています。

矢印や吹き出しなどの画像に説明を書き込める機能が搭載されています。新入社員へのマニュアルをwikiとして蓄積する際に役立ちます。

<NotePMの機能・使用感>

- ツリー構造による情報管理

- 気軽にコミュニケーションがとれる

ツリー構造による管理なので、運用ルールを設けなければ、どんどん階層が深くなっていき、かえって情報へのアクセス性が悪くなることがあります。

コメント・いいね機能がついているので、気軽にリアクションできる点が便利です。

<NotePMの注意点>

- 利用人数に制限がある

- カスタマイズ性が低い

ユーザー数に応じたプランが設定されているため、利用する人数によっては、一人当たりのコストがかかりすぎてしまいます。

利用しているユーザーからは「掲示板のスペースを自由に変えることができるなど、画面構成にアレンジを加えるのが簡単にできるようになると、より会社にフィットした活用ができる」という声があります。(参考:ITトレンド)

<NotePMの料金体系>

- プラン8:¥4,800/8ユーザー/月

- プラン15:¥9,000/15ユーザー/月

- プラン25:¥15,000/25ユーザー/月

- プラン50:¥30,000/50ユーザー/月

- プラン100:¥60,000/100ユーザー/月

これ以上の人数は、100名単位で利用可能です。

【Kintone】あらゆる業種に対応できる情報共有ツール

<Kintoneの特徴>

- 「アプリ」システム

- 「スペース」機能

仕事の数だけ業務システムを追加できる「アプリ」を利用できます。「アプリ」にはデータを蓄積・一覧・検索できるデータベース機能があり、ファイルや写真の添付やデータのグラフ化も可能です。

「スペース」機能とは、プロジェクトやタスクを進行する際に必要なやり取りを集約することができる「場」のことです。社内wikiの蓄積に役立ちます。

<Kintoneの機能・使用感>

- カスタマイズしやすい

- 料金が高い

部署・業種別に100以上もあるサンプルアプリから必要な機能をピックアップできるので、どの機能が必要かまだ明確でなくても始めやすい点が魅力的です。

一人当たりの料金が比較的高いので、コストを押さえて使いたいというケースにはミスマッチな可能性があります。

<Kintoneの注意点>

- 高度なセキュリティは有料

- 集計が使いづらい

接続できる端末の制限など、社外からのアクセスに対する高度なセキュリティは有料です。

利用しているユーザーからは「集計がやや使いづらい。グラフなどにはすぐ変換できるのだが、表の合計を出すなど少し手間がかかる作業が必要になる。」という声があります。(参考:ITトレンド)

<Kintoneの料金体系>

- 基本料金

- ゲスト料金

ライトコース:¥780/ユーザー/月

スタンダードコース:¥1,500/ユーザー/月

1ユーザーあたり月額¥580のプランと月額¥1,200プランの2つの用意があります。

社内wikiに役立つツール比較表まとめ

以下は、社内wikiに役立つツールの比較表です。それぞれ特徴や機能性が異なるため、比較したうえで自社にマッチするツールを導入しましょう。

| Stock【一番おすすめ】 | esa | Kibela | DocBase | NotePM | Kintone | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

最も簡単に社内wikiの運用が実現するツール |

チームで情報を育てるツール |

自律的なチームになる情報共有ツール |

セキュアな情報共有が可能なツール |

社内の知りたいことが見つかるツール |

あらゆる業種に対応できる情報共有ツール |

| 注意点 |

情報の記録・共有がメインになっている |

エンジニア向けのツールである |

検索精度が低い |

タグの管理に手間がかかる |

利用人数に制限がある |

高度なセキュリティは有料 |

| 料金 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランなし

・有料プラン:¥500/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プラン:¥550/ユーザー/月~ |

・無料プランなし

・有料プラン:¥990/月~ |

・無料プランなし

・有料プラン:¥4,800/月~ |

・無料プランなし

・有料プラン:¥780/ユーザー/月~ |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「esa」の詳細はこちら |

「Kibela」の詳細はこちら |

「DocBase」の詳細はこちら |

「NotePM」の詳細はこちら |

「Kintone」の詳細はこちら |

社内wikiの選定ポイント3選

以下では、実際に社内wikiを選ぶときのポイントについて解説します。便利な機能や特徴を持つ社内wikiですが、企業に適したものでなければ、使われずに無駄になってしまうため、慎重に検討しましょう。

(1)情報を蓄積しやすいか

社内wikiを完成させるための前提として、社員が自ら情報を書き込んで提供する必要があります。しかし、この段階でつまづき情報がうまく蓄積されない可能性があるのです。

原因としては、社内wiki作成のルールが規定されず、誰がいつ作成するのかが曖昧なままツールが導入されたことが挙げられます。そこで、社員全員が情報共有する習慣をつけるため、まずは作成者や作成の頻度におけるルールを設定するのが大切です。

また、wiki作成でストレスが発生しないように、階層や情報構造がシンプルで操作が簡単なツールを選びましょう。

(2)誰でも簡単に操作できるか

社内wikiを導入する際には、ITに詳しくない社員でも理解しやすく、操作性の高いツールを選びましょう。

社内wikiは企業全体で情報を共有するために使用されるものであり、社内での情報を統一するためにも、できる限り多くのユーザーに使ってもらう必要があります。しかし、ITリテラシーの低い企業では、操作が複雑なツールですと使いこなせずに放置される可能性があります。

そのため、全社員が頻繁に利用できるように、誰でも直観的に使えるツールを選ぶことが大切です。社内wikiを導入する前に無料トライアルなどを利用して、操作性を確認してみてください。

(3)セキュリティ対策は万全か

社内wikiには、企業のさまざまな情報が蓄積されますが、その中には個人情報や営業記録など、絶対に外部に流出できない重要な情報も含まれます。

もし個人情報や顧客情報が漏洩した場合、企業の信用に大きく関わります。また、新製品の情報や新技術などの営業秘密が外部に流出されれば、営業利益が大幅に減少する恐れがあります。

以上のようなリスクをなくすためにも、どのようなセキュリティ対策がされているのか確認・検討してから導入するようにしましょう。たとえば、国際的なセキュリティ資格である「ISO27001」を取得している「Stock」なら、安心性も抜群です。

失敗しない社内wikiの使い方や運用ルールまとめ

これまで、失敗しない社内wikiツールの使い方や運用ルール、おすすめのツール6選についてご紹介しました。

社内wikiの使い方は、社内ルールの共有からプロジェクトに関する情報の共有までさまざまであり、社内wikiの浸透や活用には自社で運用ルールを定めなければなりません。

一方、誰でも使えるシンプルな機能性でなければ、そもそも情報が蓄積されなかったり、蓄積されたとしても上手く整理できなかったりして、社員のストレスとなりかねません。そのため、「ITリテラシーを問わず誰でも使える社内wiki」であることが大前提です。

結論、導入すべき社内wikiに役立つITツールは、シンプルな操作性で、非IT企業の65歳以上のメンバーでも簡単に使える「Stock」一択です。実際に、非IT企業を中心に200,000社以上が導入による業務効率化を実現しています。

無料登録は1分で入力が完了するので、ぜひ「Stock」で社内wikiを運用し、社内の有益な情報を有効活用しましょう。