日々の業務では「タスク(作業)の抜け漏れがないか」や「製品の仕上がりに問題がないか」などを必ず確認しなければなりません。そこで、とくにルーティン業務では、ミスを減らす工夫として「チェックリストの作成」が効果的です。

チェックリストは項目に印をつけて抜け漏れを防ぐシンプルなものですが、上手く運用すれば製品やサービスの質を担保できます。しかし、「チェックリストの作り方が分からず、運用に頓挫している」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、見やすいチェックリストの作り方や定着させるコツを中心にご紹介します。

- チェックリストを活用して、仕事のミスを減らしたい

- チェックリストを作成するときのコツを教えて欲しい

- チェックリストを職場に定着させるコツを知りたい

という方はこの記事を参考にすると、チェックリストの作り方や効果的な運用方法が分かり、仕事のミスを減らせます。

目次

チェックリストとは

仕事のチェックリストには「やるべきことが抜け漏れていないか」「適切に実施されているか」を見える化する役割があります。

たとえば、チェックリストの項目に「レ点」が付いていなければ、業務が抜け漏れているか進捗が遅れていると判断できます。つまり、ミスを事前に防止したり、トラブルを最小限にとどめたりできるのです。

実際に、顧客である500社に対して誤ってメールを送信してしまうミスを、チェックリストで未然に防いだ事例もあります。このように、チェックリストは、単純作業と思われがちですが、上手く活用することで、自社に起こりうるトラブルの防止に直結するのです。

チェックリストとマニュアル(手順書)の違い

チェックリストとマニュアルには以下のような違いがあります。

- チェックリスト

- マニュアル(手順書)

チェックリストは、進捗を把握するために1つの業務手順を詳しく分解したものです。チェックリストがあれば業務の抜け漏れを防止でき、作業の品質を高く保てます。

マニュアルは、業務の全体像を把握するためのものであるのに対し、手順書は、業務遂行に必要となる手順を一通り記載したものです。業務の概要や手順が記載されているので、マニュアルを読めば誰でも業務の進め方を理解できます。

このように、チェックリストとマニュアルは役割は異なるものの、作業の抜け漏れを防ぐのに必要となるのです。ただし、チェックリストは、作業を実行したかの有無を確かめる役割があるので、押さえておきましょう。

チェックリストとチェックシートの違い

チェックリストとチェックシートには以下のような違いがあります。

- チェックリスト

- チェックシート

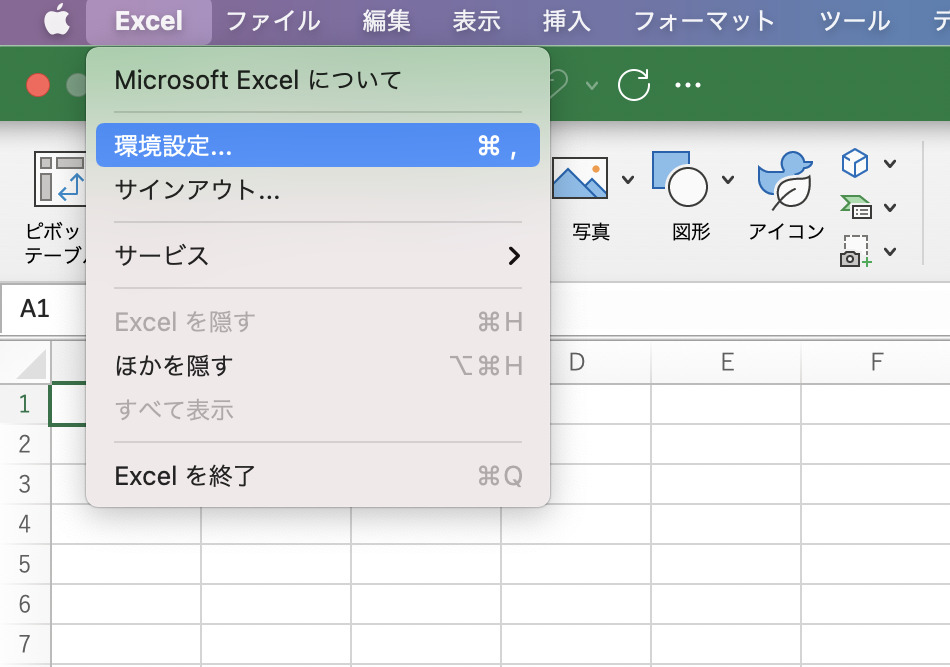

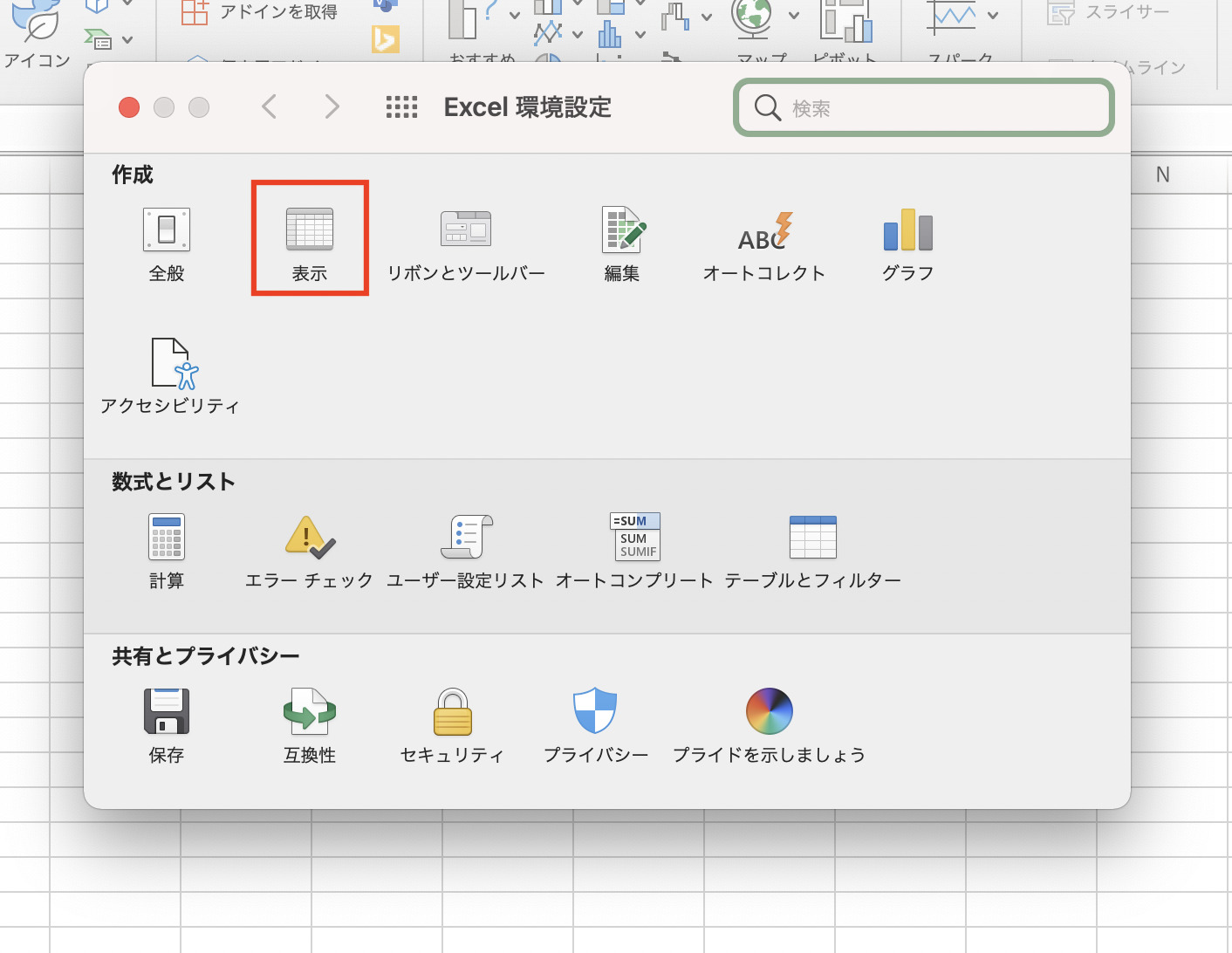

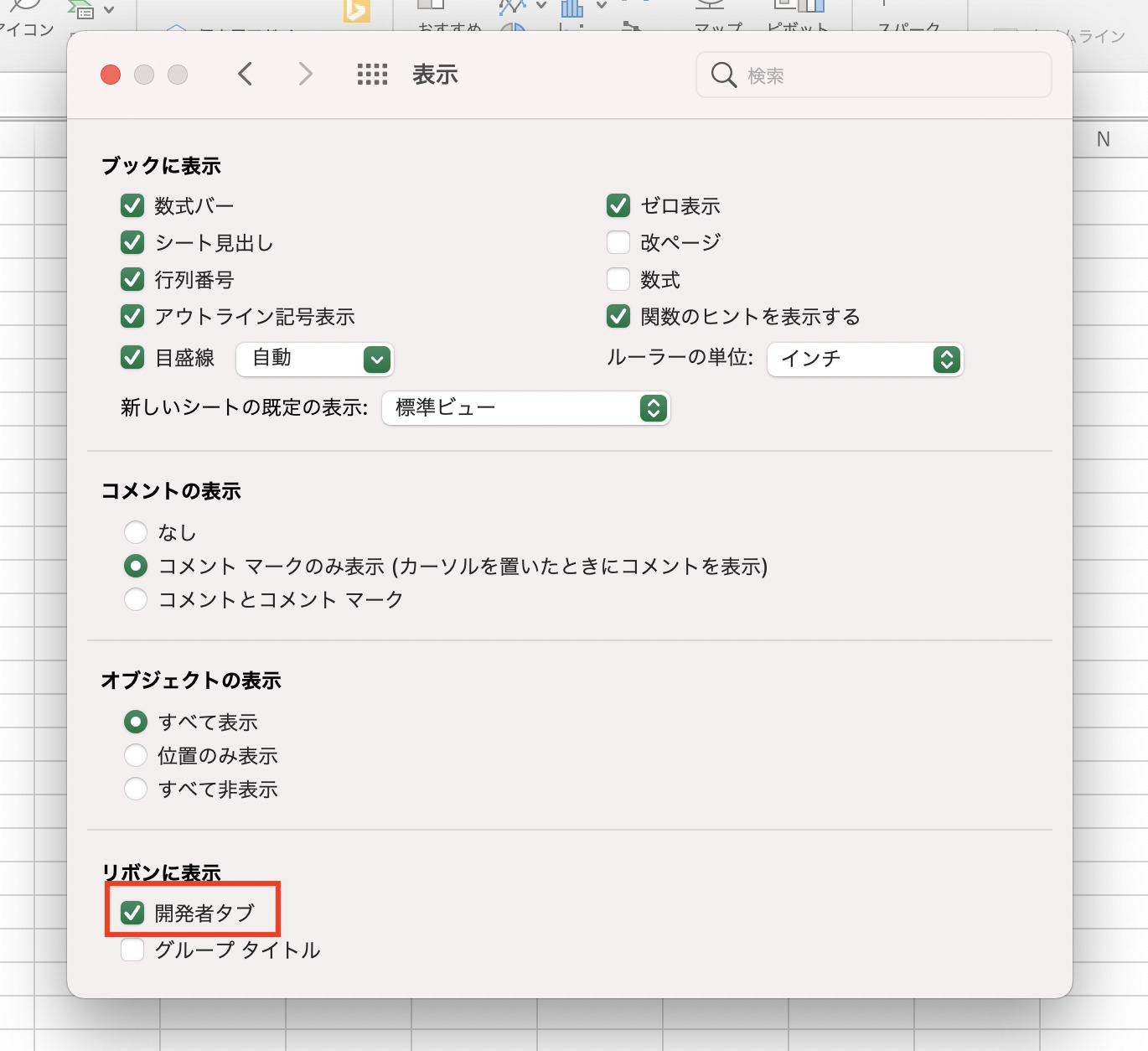

- エクセルを開き、[環境設定]を選択する。

- [表示]を選択する。

- [開発者タブ]にチェックを入れる。

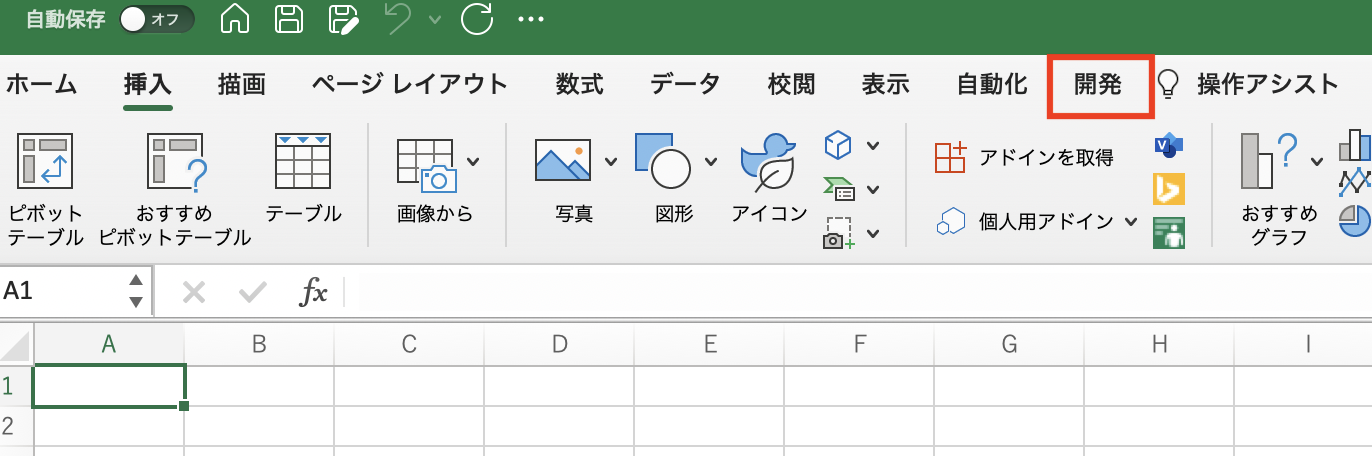

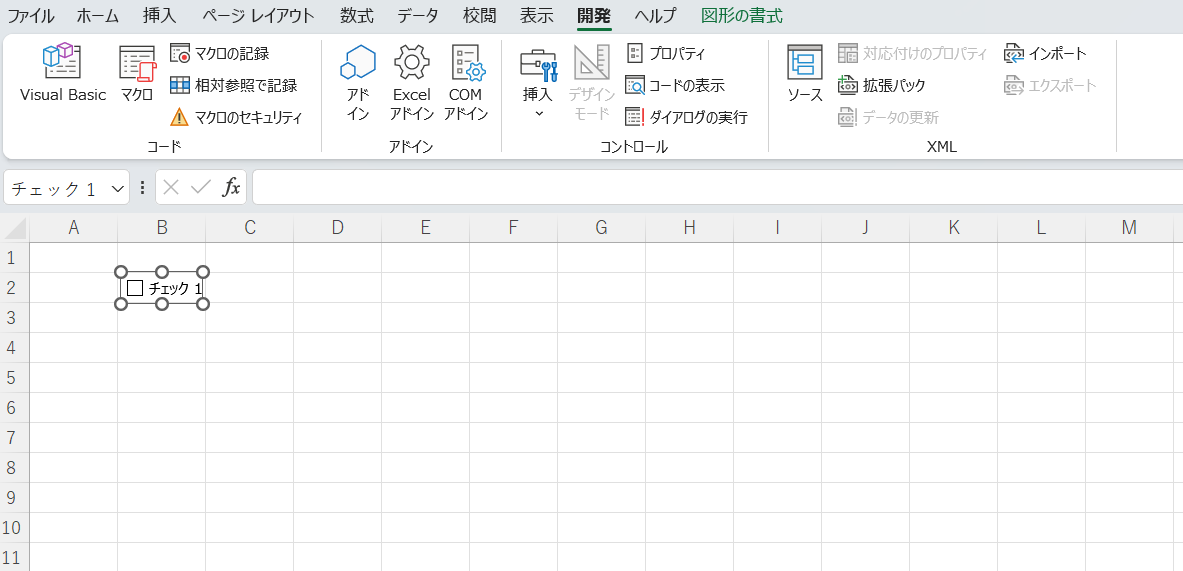

- [開発]タブが表示されるので、選択する。

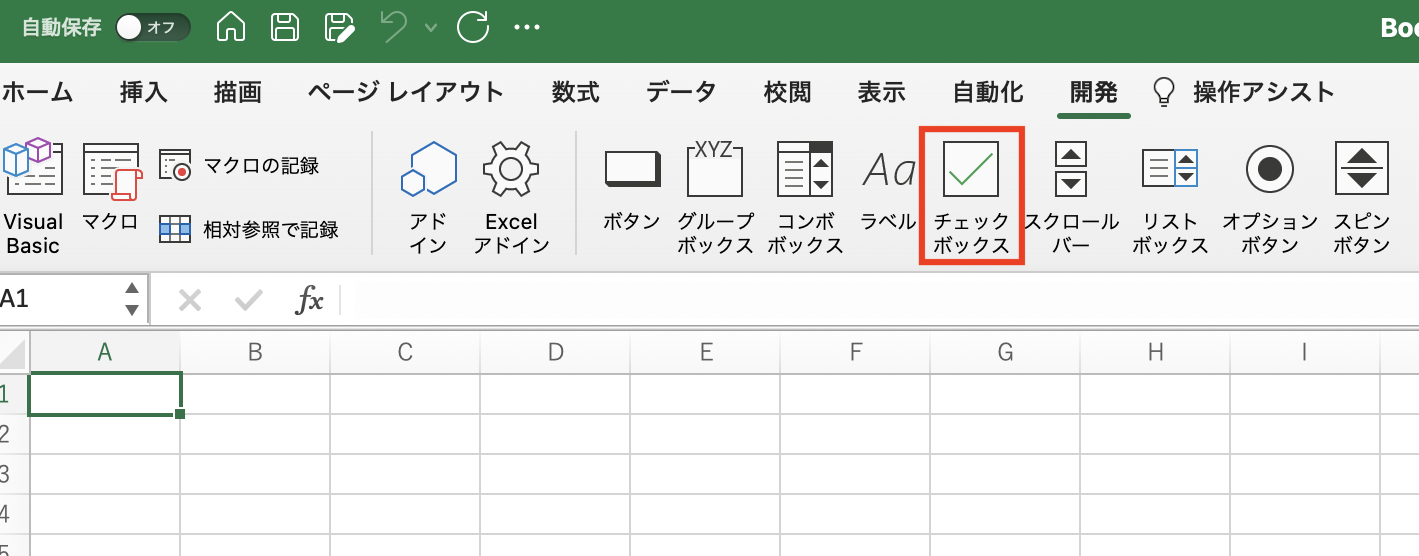

- [チェックボックス]を選択して、チェックボックスを作成したい位置を選択する。

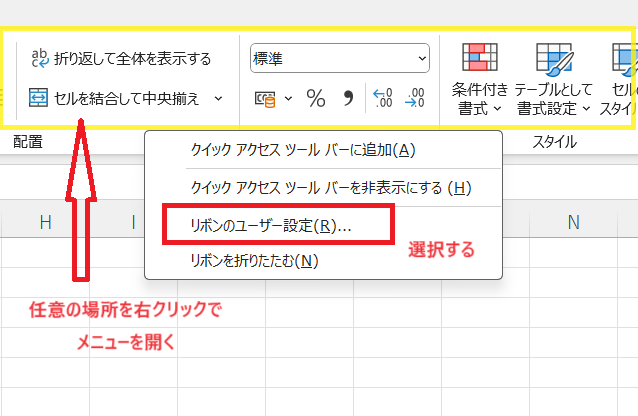

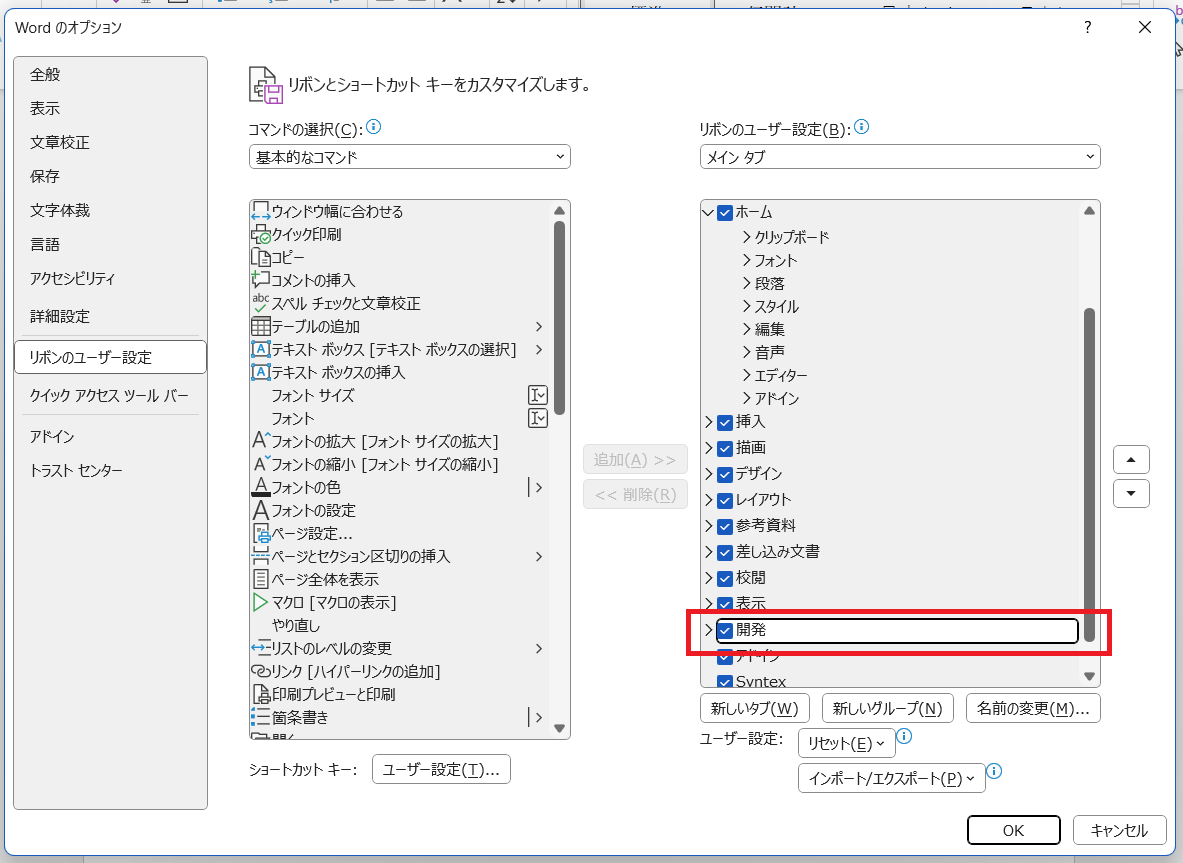

- エクセルを開き、ツール上部のリボン部分で右クリックして、開かれたメニューから[リボンのユーザー設定]を選択する。

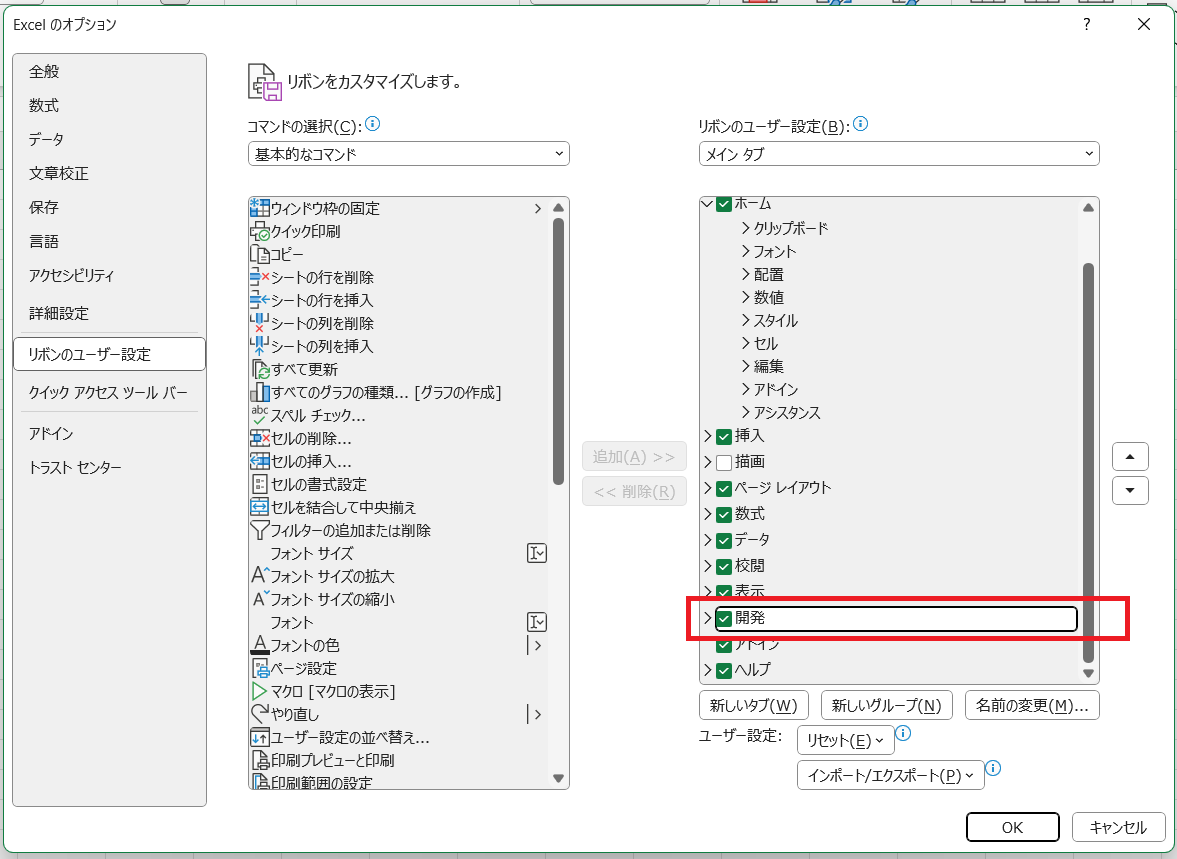

- 設定画面が開くので、[開発]にチェックを入れる。

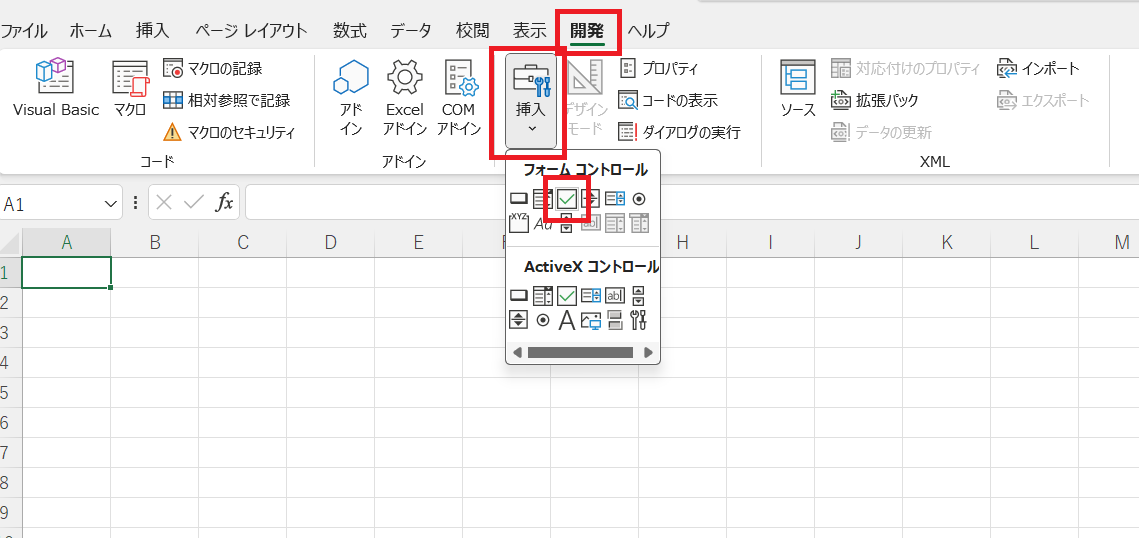

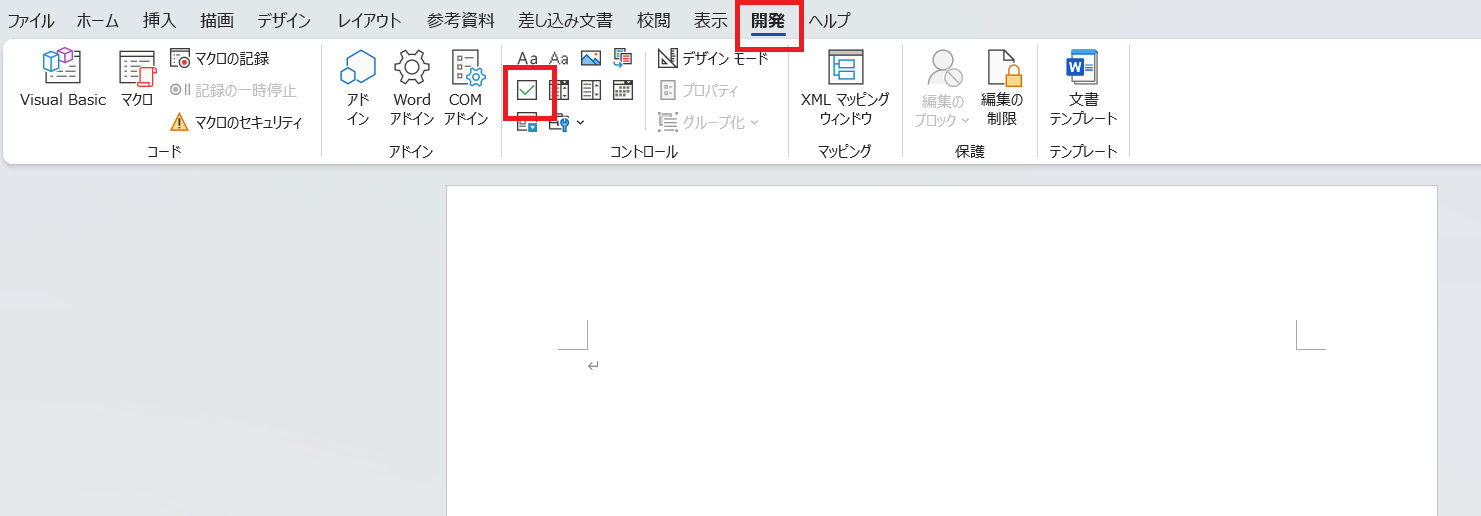

- 設定が完了したら、[開発]タブに切り替え、[挿入]→[チェックボックスアイコン]を押す。

- チェックボックスが挿入されるので、任意の場所に移動させる。

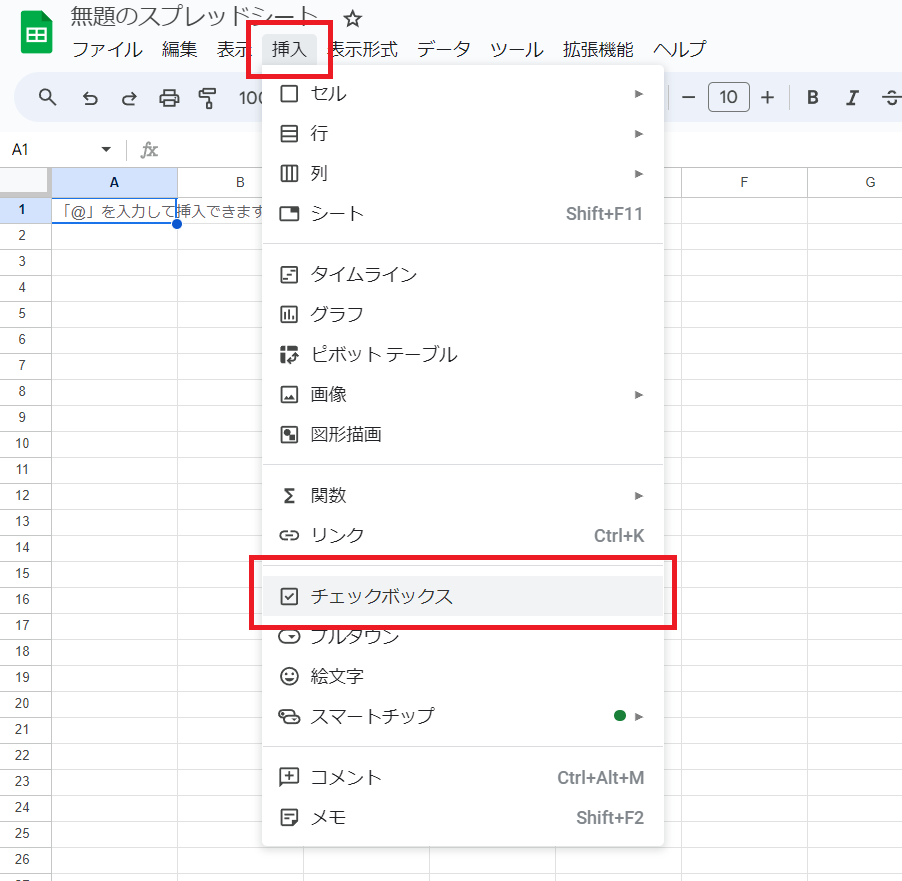

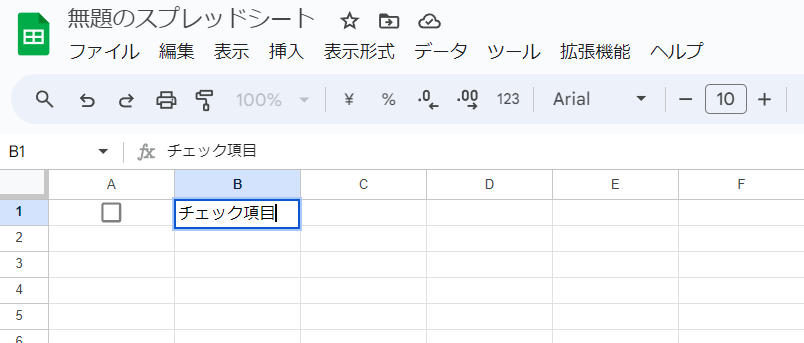

- チェックリストを挿入したいセルを選択して、[挿入]→[チェックボックス]を押す。

- チェックボックスが挿入されるので、隣のセルにチェック項目を記載する。

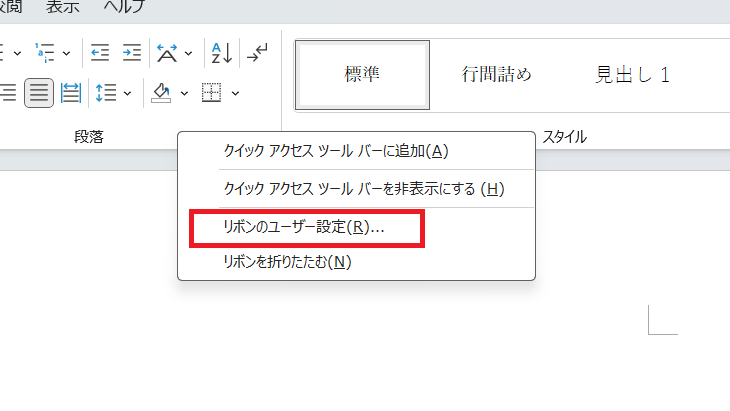

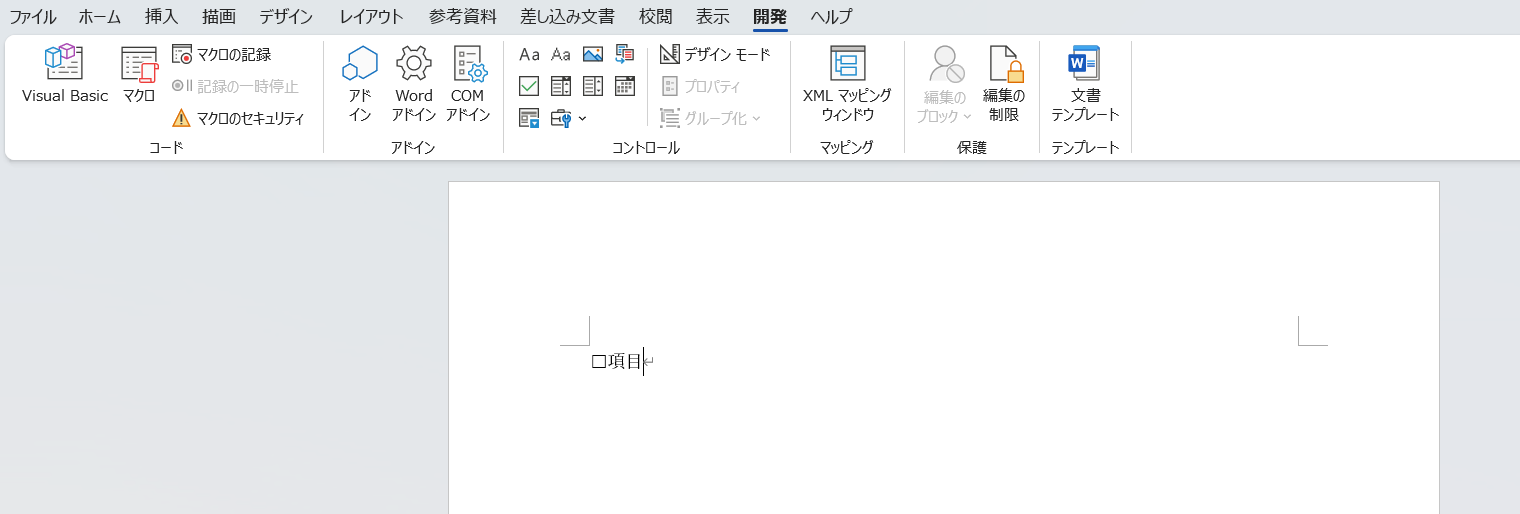

- 画面上部を右クリックして、[リボンユーザーの設定]を選択する。

- [開発]にチェックを入れる。

- [開発]タブが表示されるので、[チェックボックスアイコン]を選択する。

- チェックボックスが挿入されるので、必要な項目を書き足す。

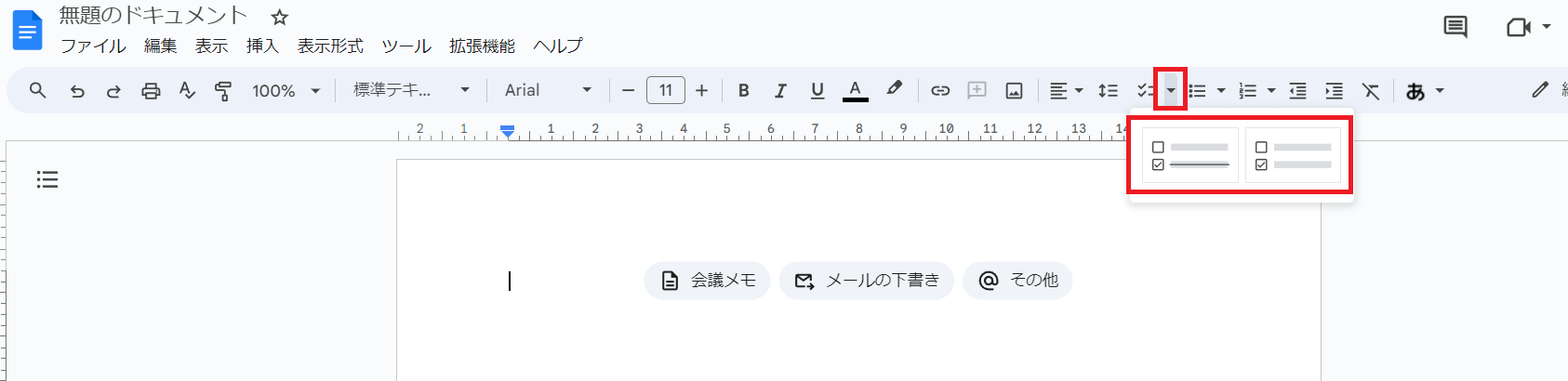

- チェックリストの右の三角アイコン、[チェックリストメニュー]をクリックして、打消し線の有無を選択する。

- チェックリストが挿入されるので、項目を記載する。

- チェックリストを作成したいタスクをクリックする。

- [チェックリスト]に項目を書き込む。

- 任意のチャンネルを開いて、右上の[canvasアイコン]をクリックする。

- 画面右端にSlack canvasが開くので、下部の[チェックリスト]を押してリストを作成する。

- 作成したcanvasは、チャンネル右上のアイコンにカーソルを合わせると、いつでも確認できる。

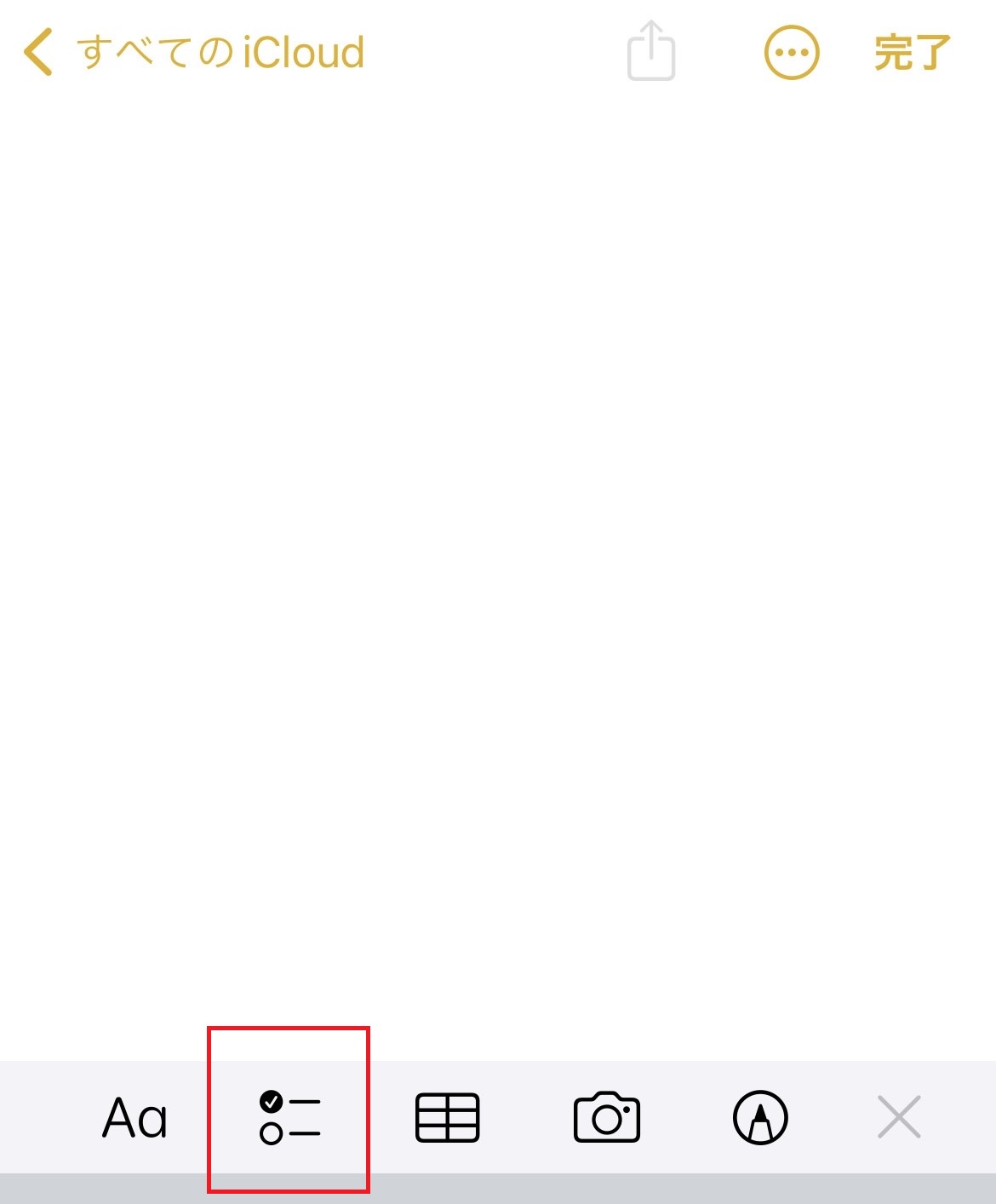

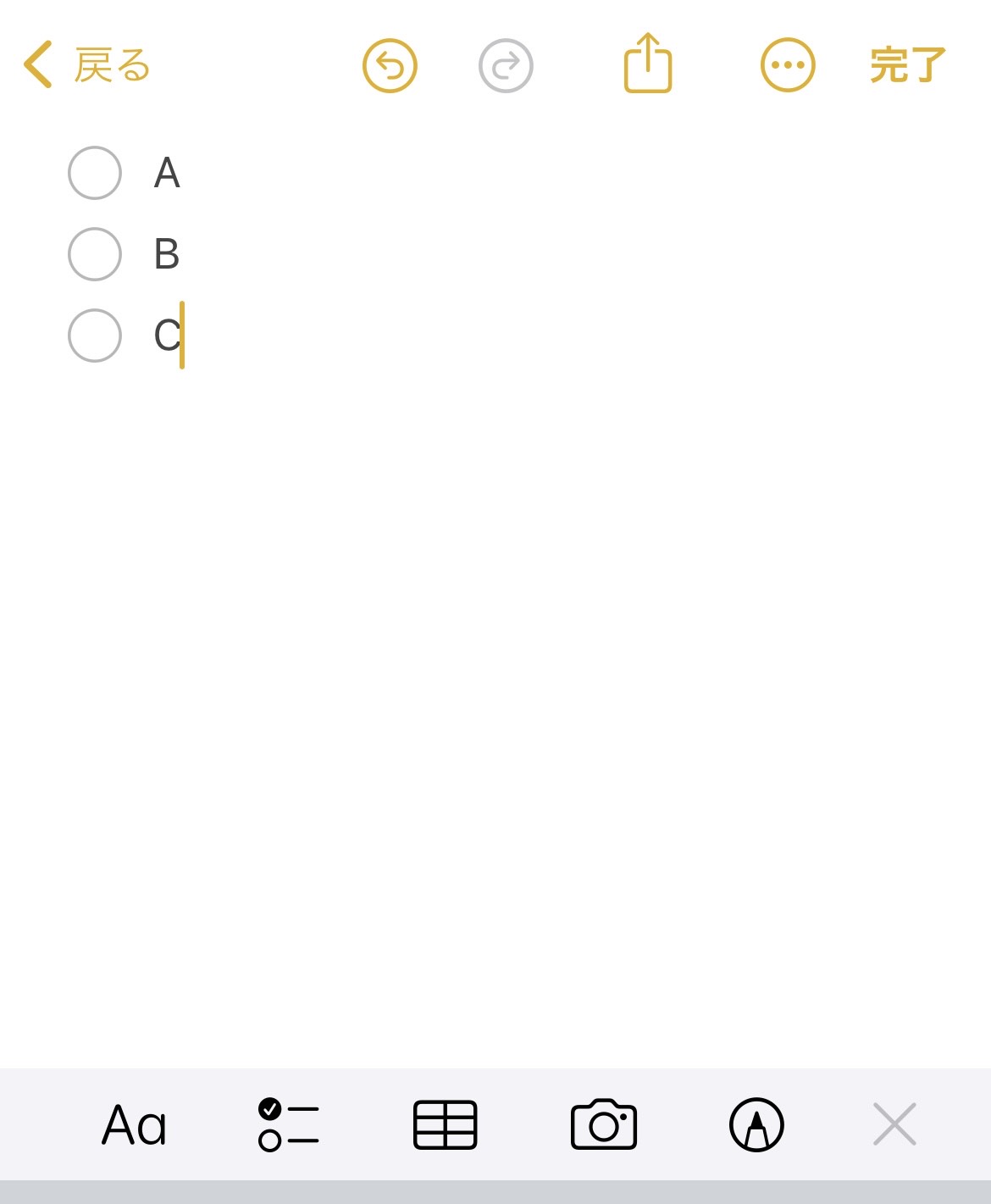

- 右下のアイコンをタップして新規メモを立ち上げる

- メニューバーにあるチェックリストのようなアイコンをタップする

- チェックリストの作成完了

- 社内で共有できる

- テンプレート機能がある

- 誰でも使いやすい

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

- 数値化できるものは数値で表す

- 「〜を理解しているか」などのあいまいな表現は避ける

- 「Aの部分が〜になっていたらチェック」など、具体的に書く

チェックリストはチェックシートのひとつに含まれる、「物事を確認するために、項目を箇条書きで一覧化した文書」を指します。

チェックシートは、チェックリストのように箇条書きにとらわれておらず、様々な書式を含む確認のための文章を指します。

このように、チェックリストはチェックシートの一種であり、広い意味では、チェックリストをチェックシートと言い換えても間違いではありません。ただし、忙しい業務の中で使用するのであれば、簡潔にまとめられているチェックリストの活用が望ましいです。

【4ステップ】見やすいチェックリストの作成手順

以下では、チェックリストの作成手順を解説します。以下の3つの手順に従って進めると「初めて業務をする人にも分かりやすいチェックリスト」を作成できます。

ステップ1|作業を洗い出す

まずは、作業や所要時間を時系列で書き出しましょう。

作業を洗い出すときには、実際に作業を担当するメンバーにヒアリングするのが効果的です。業務に携わっていないメンバーがイメージだけで作成すると、実務とチェックリストが大きくかけ離れてしまう可能性があります。

また、作業を洗い出したときに「余計な手順・足りない手順」がある場合は、作業手順を見直すことも大切です。実務に基づいた作業内容を洗い出し、効率よく業務を進めていきましょう。

ステップ2|チェック項目の粒度を変える

次に、チェック項目の粒度を変えましょう。

たとえば、大型機器を扱う作業では確認漏れが重大な事故につながるため、項目を細かく記載したチェックリストが必須です。一方で、日々の清掃などの作業は、備品補充や掃除箇所などの大まかなチェック項目だけで対応できます。

以上のように、作業内容によってチェック項目の粒度を変えれば、ムダな確認作業を減らしながらも、抜け漏れなく確認できるのです。

ステップ3|チェック項目をリスト化する

次に、チェック項目をリスト化し、すぐに運用できる形にしましょう。

このとき、チェック項目をリスト化する方法として「紙」もしくは「ITツール」の活用が挙げられます。ただし、紙でチェックリストを運用すると、更新が手間になったり現場で使いづらかったりするので、チェックリストはITツールで管理する方法がおすすめです。

たとえば、マルチデバイスに対応している情報共有ツール「Stock」であれば、すぐにチェックリストが作れるうえリアルタイムで更新内容が共有されるので、現場を回ってチェックリストを回収する必要もなくなります。

ステップ4|運用に合わせて改善する

最後に、運用に合わせてチェックリストを改善しましょう。

実際にチェックリストを運用するのは現場の従業員です。そのため、運用前や開始後に従業員からフィードバックを得て、現場の業務に適していない場合は、ツールや項目の変更が必要です。

ただし、何度も変更を繰り返すと、従業員にとってストレスになりかねません。そのため、まずは少人数で試験運用をし、徐々に人数を増やしていく方法が望ましいです。

<ツール別>チェックリストの作り方5選

以下では、ツールを用いたチェックリストの作り方をご紹介します。ワードやエクセル、Slackなどの業務で頻繁に利用するツールでチェックリストを作成できます。

(1)エクセル・スプレッドシート

エクセルやスプレッドシートを用いたチェックリストの作成手順は以下の通りです。

<エクセル(Mac)を使った作成手順>

<エクセル(Windows)を使った作成手順>

<スプレッドシートを使った作成手順>

エクセルやスプレッドシートは使い慣れている反面、設定するのに工数がかかったり、チェックのたびにファイルを開かなければならず面倒です。また、エクセルなどはPCでの利用が主になるので、現場作業には不向きな点に注意しましょう。

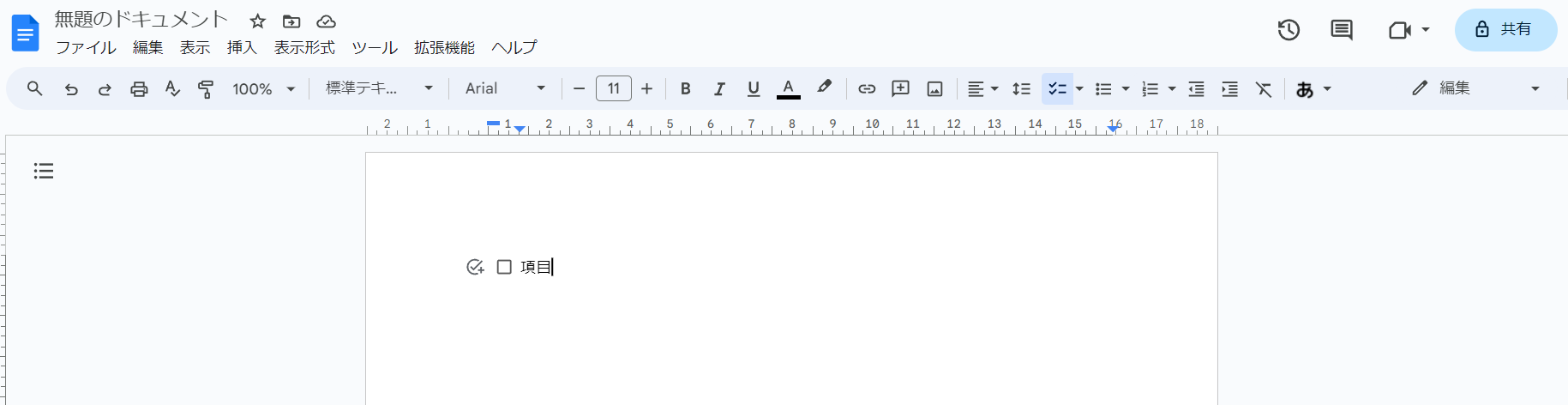

(2)ワード・Googleドキュメント

ワードやGoogleドキュメントを用いたチェックリストの作成手順は以下の通りです。

<ワードを使った作成手順>

<Googleドキュメント>

ワードやGoogleドキュメントもエクセル同様、チェックのたびにファイルを開かなければならず手間がかかるというデメリットがあります。

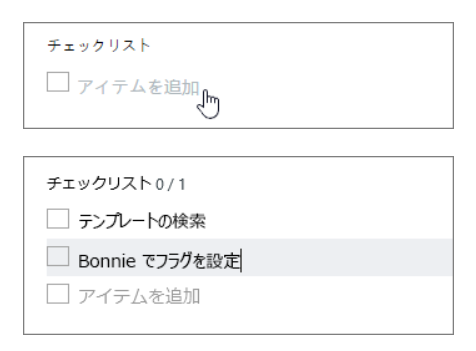

(3)Microsoft Teams

Microsoft Teamsを使ったチェックリストの作成手順は以下の通りです。Microsoft Teamsでは同じくMicrosoftアプリの「Planner」を連携してタスクを設定し、そのタスクに紐づける形でチェックリストを作成します。

Teamsでチェックリストを作成するには、Plannerの利用や事前のタスク設定が前提となっています。チェックリスト単体を作成できない点に注意が必要です。

(4)Slack

Slackでチェックリストを作成するには、まとまった情報を残せるSlack canvas機能を使います。Slack canvasでチェックリストを作成する手順は以下の通りです。

作成したチェックボックスはチーム内で共有できますが、無料版では1チャンネルに1つまでしかcanvasを作成できません。そのため、タスクが更新されるたびにcanvasを書き換える必要があります。

(5)iPhoneのメモ

iPhoneに標準搭載されている「メモ」アプリを使ったチェックリストの作成手順は以下の通りです。

iPhoneのメモはチェックボックス自体が大きくて見やすい一方で、「一つずつしか作成できない」「他人との共有が難しい」というデメリットが伴います。以上のように、結局は、作業進捗が個人管理になってしまう点に注意しましょう。

チェックリストの作成・管理に求められる3つの条件

チェックリストを効果的に活用していくのであれば、紙ではなくITツールでチェックリスト管理がベストです。ただし、「なんとなく」でツールを導入すると、運用が上手くいかないケースもあるので、以下の条件が揃ったツールを選びましょう。

「作業工程や品質管理のチェックリスト」は複数人が記載するため、必ず社内で共有する必要があります。また、個人や社内メンバーのやることリストを共有すれば、各メンバーの予定を確認して効率よく業務を進められます。

ルーティン業務に使うチェックリストを毎回一から作成するのは面倒なので、テンプレート機能は必須です。あらかじめチェックリストのひな型を登録しておいて、簡単な操作で呼び出せるツールを使えば、リスト作成にほとんど手間がかかりません。

操作が分かりにくいITツールを導入してしまうと、次第に社員が使わなくなり、紙でのチェックリスト管理に戻ってしまいます。そのため、最も重要なのは「誰でも簡単に使えるツール」を選ぶことです。

チェックリストを管理するためのITツールには、以上3つの条件があります。たとえば、「ノート」に記載したチェックリストをリアルタイムで共有でき、テンプレート機能も備えている「Stock」は操作が簡単なので、チェックリストの管理に適しています。

【必見】チェックリストの定着におすすめのツール

以下では、仕事のミスを減らすチェックリストを簡単に作成できるアプリを紹介します。

短時間でチェックリストを作成し、こまめに確認可能な体制を整えるには「テンプレート機能を備えつつ、メールやチャットを使わずに社内共有できるアプリ」が最適です。ただし、運用を定着させるためには、簡単に操作できるアプリでなければなりません。

チェックリストを簡単に作成・共有できれば、確認漏れを防ぐためのダブルチェックもスムーズになります。また、実際の作業に合わせて、チェックリストを更新するときの負担も少なくなるのです。

結論、チェックリストを簡単に運用できるアプリは、非IT企業の65歳の方でも簡単にチェックリストをつくれて、手間をかけずに共有・更新ができる「Stock」一択です。

Stockの「ノート」には、リスト化したい項目を記入して「チェックボックスボタン」をクリックするだけで、簡単にチェックリストを作成できます。また、一度作成したチェックリストを「テンプレート」機能で登録しておけば、わずかな操作で呼び出せるのです。

誰でも簡単にチェックリストを作成・管理できるツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

チェックリスト作成時のポイント

チェックリスト作成時のポイントは3つあります。作成するときは、以下の点をとくに意識しましょう。

(1)簡潔に伝える

チェックリストには、やるべきことを簡潔に記載しましょう。

長い文章だと、チェックリストの項目内容の理解に時間がかかってしまいます。また、読むのに時間がかかるため、結果として業務の遅れにつながってしまうのです。

そのため、簡潔で分かりやすい文章を意識しましょう。ただし、端的に伝えようとするあまり、言葉足らずとなってしまい、担当者によって認識の齟齬が生まれることがないように注意するべきです。

(2)視覚的な工夫を加える

チェックリストには視覚的な工夫も必要です。

チェックリストのなかに「ポイントや注意点」が含まれる場合は、文字のサイズ・色を変えて、メリハリをつけましょう。メリハリのない文章が並んでいると、ポイント・注意点を見逃しやすくなります。

このように、集中力が低下している状態でも、重要なチェック項目を見逃さないようにするための工夫が重要です。また、業務を進めるなかでとくにミスの多い箇所には視覚的な強調を加えて、見やすいリストを作りましょう。

(3)テンプレートを使う

誰にとっても分かりやすい文章であることもポイントのひとつです。

チェックリストの種類によっては新入社員からベテラン社員まで多くの社員が読む可能性があります。そのため、誰にとっても分かりやすく、社員同士で認識の齟齬が生じない文章を意識しましょう。

また、「わざわざ書かなくてもおそらく理解できるだろう」という思い込みには、注意するべきです。ひと目で内容が理解できるチェックリストを運用するには、「作成後、該当の業務を経験したことのない社員に確認を依頼する」といった手順が必要です。

チェックリストを作る3つの目的

以下では、チェックリストを作成する目的を3点ご紹介します。作成の目的を正確に理解して、チェックリストを効果的に活用できる環境づくりに役立てましょう。

(1)仕事のミスを減らす

チェックリストを作成すると、作業の抜け漏れに気づきやすくなり、結果として「仕事のミスを減らす」ことにつながります。

チェックリストには作業で確認すべき項目が一覧で記載されているので、すぐに抜け漏れに気づけます。そのため、とくに複雑な業務などのミスをしやすい業務では、「何をすべきか」「何をしたのか」をチェックしながら進めることが重要です。

ただし、作業をただしく細分化できていないと、抜け漏れも見つからないので注意しましょう。このように、作業を細分化して、抜け漏れなく確実にこなすためにチェックリストを作成するのです。

(2)生産性が向上する

生産性の向上も、チェックリストを作成する目的の1つです。

チェックリストを作成すると作業内容の「見える化」によってムダな作業を省けるほか、属人化しやすい作業を標準化できるので、効率的に業務を進められます。また、「作業がどこまで完了しているか」が一目で分かり、担当者の進捗を確認する手間も減るのです。

このように、チェックリストによって作業手順が統一されて、管理の負担も減らせるので、生産性の向上に期待できます。

(3)業務全体の流れが分かる

最後に、業務全体の流れを把握できるようにすることも、目的の1つです。

チェックリストを作成すると一通りの業務が可視化されるので、業務の全体像をつかみやすくなります。また、リスト作成のために整理した内容を横展開させると、業務の流れを分かりやすく示したマニュアルや共有資料の作成にも活用できるのです。

このように、チェックリストを作成すれば業務の流れが可視化され、やるべき作業が明確になるので、社内のタスク管理やマニュアル作成にも役立ちます。

また、チェックリストに記載したタスクの管理を徹底するためには、「Stock」のように「期限や担当者を登録して、リマインドも設定できるタスク管理機能」を備えたツールの導入をおすすめします。

チェックリストは意味がない?利用が定着しない3つの原因

以下では、チェックリストが定着しない原因を解説します。自社のチェックリストが正しく運用できていない場合、以下のケースに当てはまっている可能性があります。

(1)項目が多すぎる

項目が多すぎることが、チェックリストが定着しない主な原因として挙げられます。

チェックする項目が多すぎると確認作業に時間がかかるため、確認そのものが雑になる可能性があります。結果的に、防止できるはずのミスも見落としてしまうのです。

そのため、項目の粒度を細かくしすぎないために、現場担当者と意見をすり合わせることが大切です。

(2)運用フローが整備されていない

次に、チェックリストの運用フローが整備されておらず、作成・共有したまま放置されるケースもあります。

「チェックリストを確認するタイミング」「ミスが発覚した場合の対処法」「進捗が悪化した場合の報告先」などの運用方法が曖昧だと、その後の対応が面倒に感じられやすくなります。その結果、社員がチェックリストを利用しなくなる可能性があるのです。

したがって、チェックリストで見つかった不具合やトラブルへの対処法など、運用フローを明確に定めることが求められます。

(3)内容が更新されていない

定期的チェックリストも更新しなければ、チェック作業が形骸化してしまいます。

実際の作業フローがチェックリストに反映されていなければ、チェックリストを使って確認する意味がありません。したがって、作業の変更点を現場でヒアリングする機会を設けて、チェックリストも柔軟に変化させる必要があります。

このように、実務とチェックリストとの乖離をなくすことで確認作業が意味のあるものになり、ミスやトラブルが確実に減っていくのです。

【応用編】チェックリストを定着させる4つのポイント

以下では、チェックリストを定着させるためのコツをご紹介します。より効果的にチェックリストを定着させたい場合は、必見です。

(1)確認作業をマニュアルに組み込む

チェックリストを定着させるために、マニュアルに「チェックリストを使用すること」自体を組み込みましょう。

「チェックリストの確認」を1つの作業としてマニュアルに組み込むと、確実に作業の抜け漏れを防げます。たとえば、「チェックリストを用いて〇〇を確認する」と具体的に記載するのが有効です。

ただし、すでに業務フローが確立している場合には、ほかの作業との兼ね合いを考えながら、現場と相談して組み込む必要があります。

(2)重要なチェック項目をダブルチェックする

チェックリストを1人で確認するのではなく、2人でダブルチェックをすれば抜け漏れが少なくなり安心です。

たとえば、担当者の経験が浅かったり、さまざまな作業を並行したりすると確認漏れのリスクが上がります。そのため、重要な作業はダブルチェックをして、抜け漏れを防がなければなりません。

セルフチェックでカバーできるミス防止には限界があります。チェックリストを無駄にしないためにも、チェックリスト自体の改良だけでなく、「チェック体制」の見直しもおこないましょう。

(3)すぐに取り出せる状態にする

対応状況に応じて、チェックリストは更新していかなければ、運用する意味がなくなってしまいます。

しかし、エクセルやワードのチェックリストは、更新する度に「ファイルを開く→編集する→保存する→共有し直す」という手間がかかります。その結果、「後でまとめて更新しよう」と後まわしになり、結果として意味のないリストになってしまうのです。

したがって、チェックリストは、すぐに取り出せて簡単に更新できるツールが必要です。たとえば、PCだけでなくスマホからも使える「Stock」であれば、誰でも負担を感じずに使えます。

(4)チェックリストの判断基準を明確にする

最後に、チェックの判断基準は明確でなければなりません。

判断基準があいまいでは従業員が適切にチェックをつけられなくなり、正しく運用されなくなります。そのため、以下の工夫をする必要があるのです。

上記の要素を過不足なく満たしていなければ、判断基準が属人化してチェックリストの意味がなくなってしまう点に注意が必要です。

形骸化しないチェックリストの作り方や運用方法まとめ

ここまで、確実に仕事のミスを減らし、形だけにならないチェックリストの作り方やコツを中心にご紹介しました。

チェックリストはミスの削減につながる一方、作成に手間がかかると業務効率が低下します。また、チェックリストの項目が多すぎて使いづらかったり、実際の作業内容との乖離があったりすると形骸化してしまうのです。

そのため、「チェックリストの作成だけでなく、共有や更新も簡単にできるツール」を導入しましょう。しかし、多機能なツールではITに詳しくないメンバーが使いこなせず、継続的な運用が困難になります。

したがって、導入すべきツールは、必要な機能に過不足がなく、非IT企業の65歳の方でもすぐに使いこなせる「Stock」一択です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、チェックリストの活用で仕事のミスを減らしましょう。