「Evernote(エバーノート)」は多くの企業で利用されているメモ管理ツールです。一方、機能やプランの改変をきっかけに「使い勝手が変わった」と代替ツールを検討するユーザーも増え、ユーザー離れも進んでいるのです。

しかし、メモを管理できるツールは多岐に渡るので「Evernoteの代替を探しているが、どれが良いか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、Evernoteの代替ツール7選と選定ポイントを中心にご紹介します。

- Evernoteから別のツールへの移行を検討している

- Evernoteの欠点を解消する代替ツールを導入したい

- Evernoteからの乗り換えが簡単なツールを探している

という方はこの記事を参考にすると、Evernoteの代替に最適なツールが見つかり、情報管理のストレスを解消できるようになります。

目次

ユーザー離れが進む?Evernoteからの乗り換えが必要な理由とは

Evernoteのユーザー離れの原因としては、度重なる機能縮小や値上げが挙げられます。以下では、Evernoteのユーザー離れの原因を、2つの要因に分けて紹介します。

機能縮小

Evernoteの無料プランでは幾度も機能の縮小がなされてきました。具体的には、以下のように、ユーザーにとっては改悪といえる変更が実施されました。

| 実施年月 | 縮小内容 | 縮小による影響 |

|---|---|---|

|

2024年8月 |

無料版で同期できる端末数が2台→1台に減少 |

スマホとPCの両方でメモを作成したり、外出中にメモを確認したりできなくなる |

|

2023年12月 |

無料版で作成できるノート数が10万個→50個に減少 |

ノートを51個以上利用する場合は、有料版への加入が必須となった |

|

2023年10月 |

有料版の「ワークチャット機能」が廃止 |

他のメンバーとやりとりするために、外部ツールの併用が必須となった |

以上のように、Evernoteの度重なる機能の縮小により、ユーザーは他ツールへの乗り換えを検討するようになったのです。

ちなみに、2025年10月時点で、新たに以下の機能が強化・追加されることが発表されています。

- AIアシスタント

- セマンティック検索

- AIミーティングノート

OpenAIと共同開発したAIアシスタントが、タスク管理のサポートや新しいコンテンツの作成、ノートの整理などを行ってくれるという機能です。

探したい情報がどこに格納されているか分からなくても、言葉で説明するだけで最も関連性の高い情報を提示してくれる機能です。

会議の録音・文字起こしだけでなく、要約まで行ってくれるため、集中して会議に参加することができます。

値上げ

以下が、2025年10月現在のEvernoteの料金プランです。

(参考:Evernoteのプラン)

| FREE | Starter | Advanced | ENTERPRISE | |

|---|---|---|---|---|

| 月額料金 |

0円 |

1,100円/月 |

1,799円/月 |

要問い合わせ |

2023年5月1日の料金改定で、「Starter(旧PERSONAL)」「Advanced(旧PROFESSIONAL)」の利用料金が値上げされ、2025年11月には「Advanced(旧PROFESSIONAL)」の利用料金がさらに値上げされました。

無料あり|Evernoteの移行先におすすめの代替ツール7選

以下では、Evernoteの代替におすすめのツール7選をご紹介します。

Evernoteから代替ツールへ乗り換えるときに見落としがちなのが「データ移行」です。Evernoteに蓄積した情報を一度に移行できる機能があれば、わざわざノートをコピー&ペーストして移行する面倒な作業は不要です。

また、「ストレスなく使えるか」を検討せずに導入して、結果的に社内に浸透しないケースもあとを絶ちません。とくに、Evernoteの使い勝手にストレスを感じている方は、必要な機能に過不足がなく、シンプルに使いこなせるツールを導入すべきです。

結論、Evernoteから乗り換えるなら、Evernoteから簡単にデータ移行できるうえに、非IT企業の65歳のメンバーでも説明なしで使いこなせるほどシンプルな「Stock」が最適です。

Stockのノートには、それぞれメッセージ機能が紐づいているため、ひとつのチャット上でさまざまな話題が入り乱れることがありません。Evernoteの「ワークチャット機能」がなくなり、コミュニケーションが取りづらくなった環境において、必ず役立ちます。

【Stock】Evernoteから簡単にデータ移行できるツール

/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /

チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITの専門知識がなくてもすぐに使える

「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。

- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる

作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。

- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる

直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

竹原陽子さん、國吉千恵美さん

リハビリデイサービスエール |

|

「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

※最低ご利用人数:5ユーザーから

<StockにEvernoteのデータをインポートする方法>

Stockは「Evernoteからのインポート機能」を実装しているので、Evernoteで作成したあらゆるデータをStockへインポートできます。具体的な方法は以下の通りです。

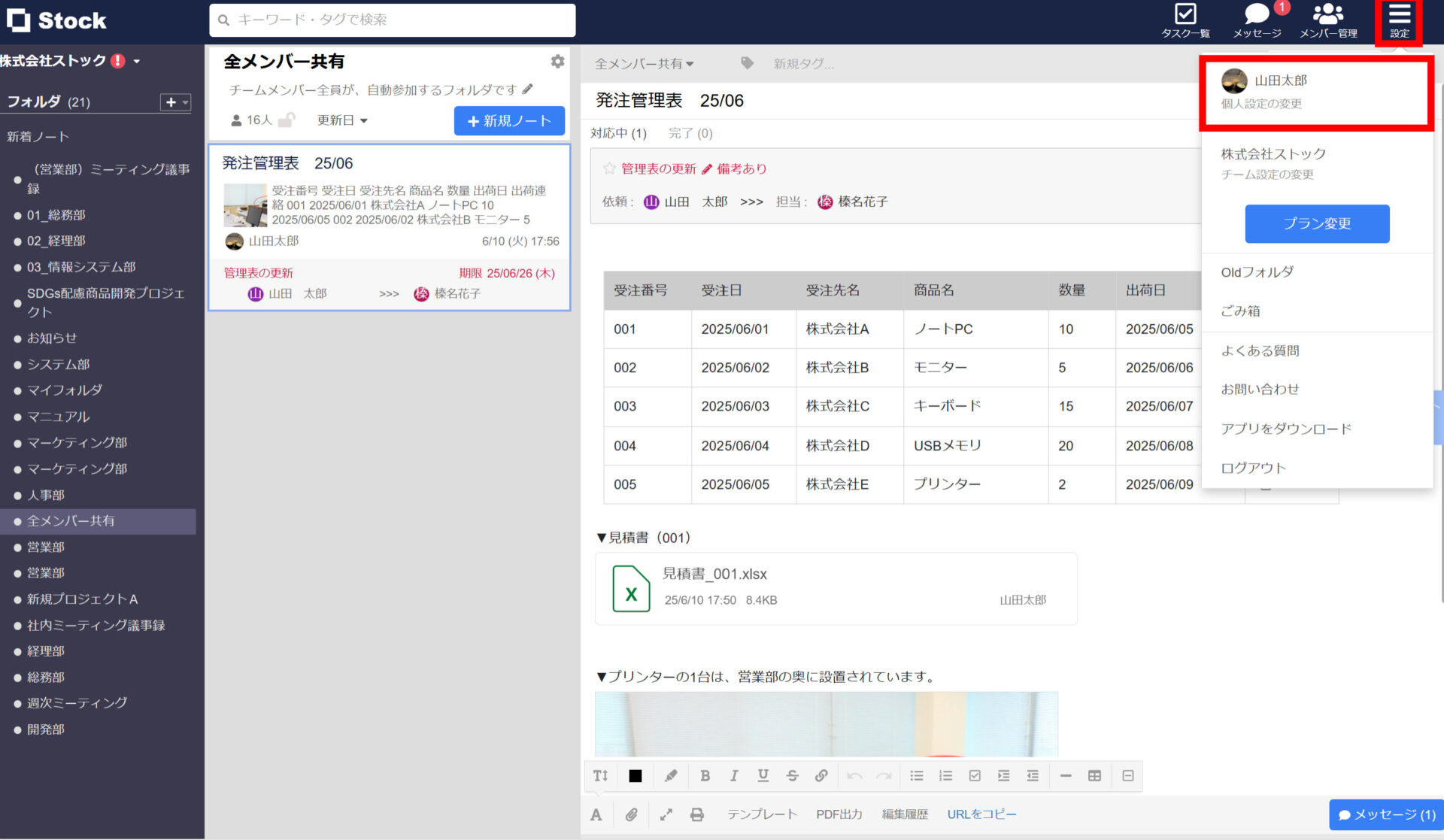

1. Stockへログインしたあと、画面右上の[設定]>[ユーザー名]をクリックします。

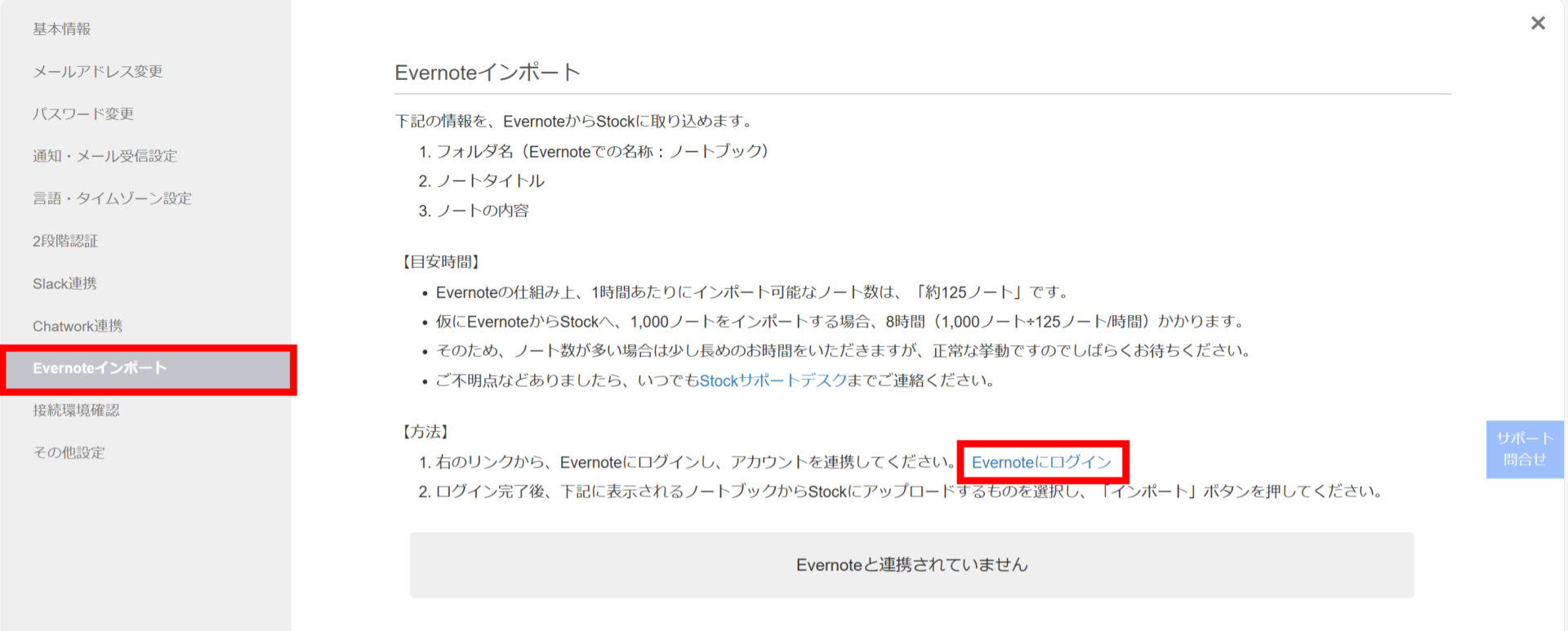

2. 左側メニューの[Evernoteインポート]を選択し、[Evernoteにログイン]をクリックします。

3. Evernoteの画面に遷移したら[承認する]ボタンをクリックします。Evernoteにログインされていない場合には、一度ログイン画面に戻ります。

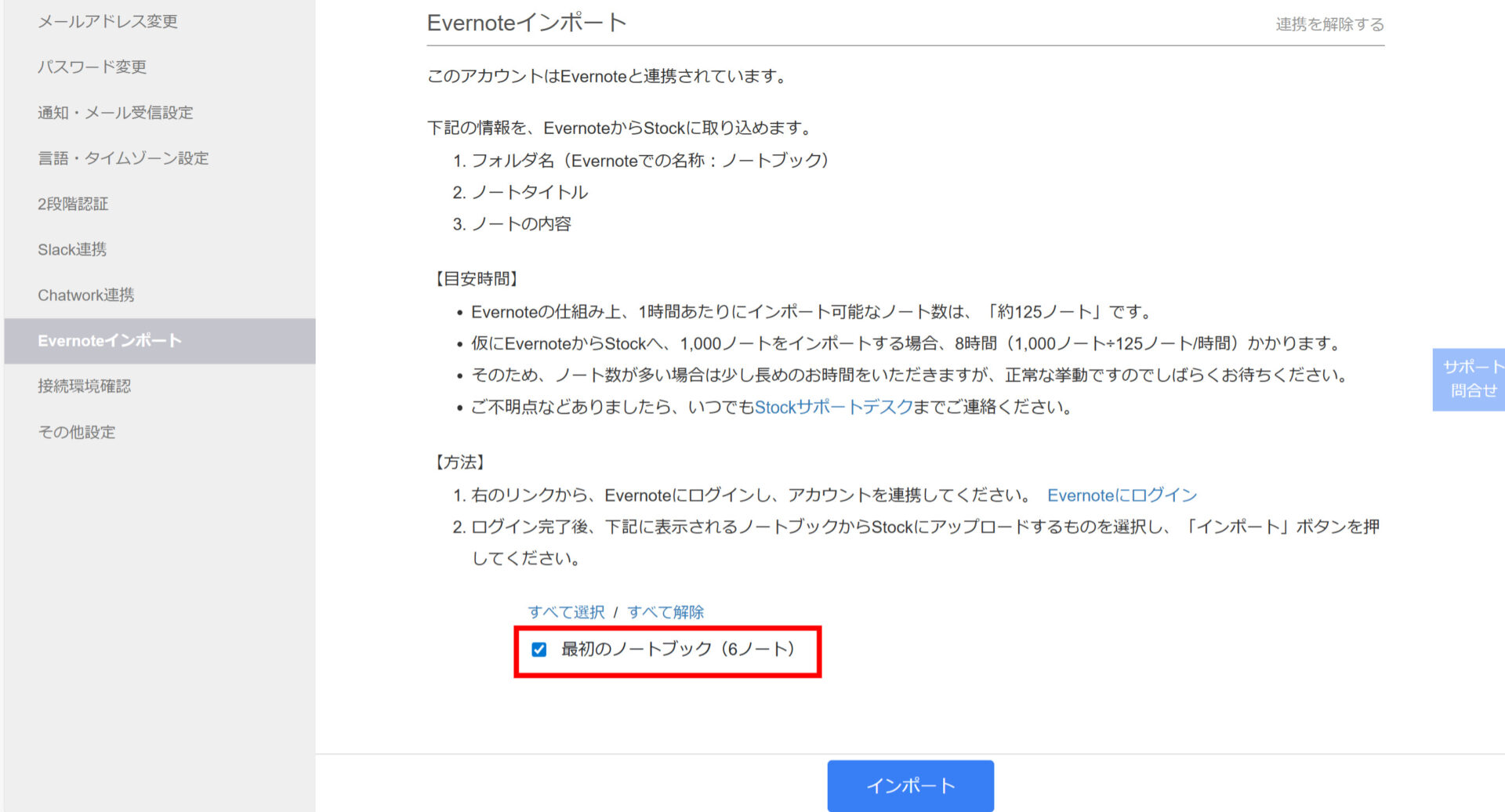

4. Evernoteのノートブック一覧が表示されたら、Stockにインポートしたいノートブックを選択します。ただし、連携者以外が作成したノートブックはインポートの対象外となるので注意が必要です。

5. [インポート]ボタンをクリックします。

その後、通知メールが届けばインポートは完了です。

一方、インポートにより利用プランの上限を超える場合は失敗となる点に注意が必要です。その場合は通知メールが届くので、メールの指示通りに再度インポートを実行しましょう。

<インポートにおける注意点>

EvernoteのデータをStockへインポートするときは以下の3点に注意しましょう。

- Evernote連携機能は、パソコンのブラウザ版(Google Chromeなど)でのみ利用可

- Evernote特有のフォントや文字サイズは、正常にインポートできない場合がある

- ノートや画像、ファイルの数が多いとインポートに時間がかかる場合がある

上記の点に注意しつつ、インポート機能を使って情報の種類ごとにEvernoteとStockを分けるのも有効です。たとえば、「Stock」には Evernoteにはない「メッセージ機能」も備わっているので、よりスムーズな情報共有が実現します。

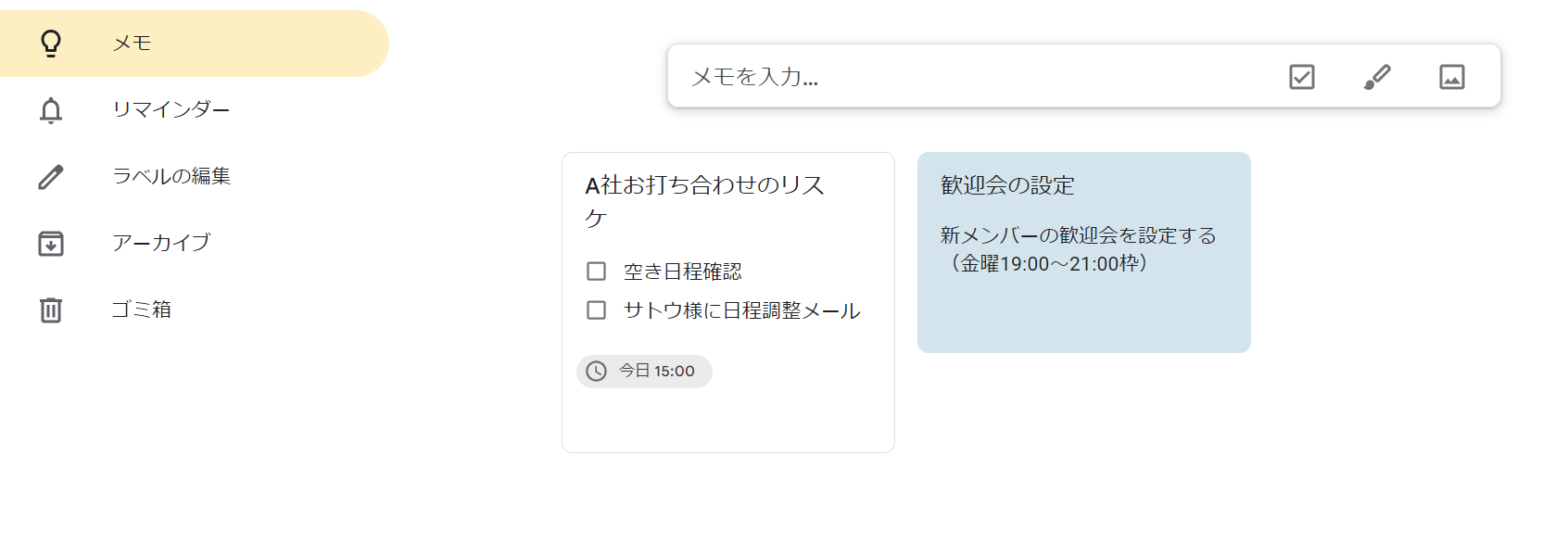

【Google Keep】個人から利用可能なGoogleのメモ共有ツール

<Google Keepの特徴>

- 色分けしてメモを残せる

- マルチデバイスに対応している

メモに任意の背景色を設定できるので、メモを色分けして視覚的に区別することが可能です。

パソコン・スマートフォン・タブレットいずれにも対応しています。また、Googleアカウントを連携すれば異なるデバイスでデータを同期できる点もメリットです。

<Google Keepの機能・使用感>

- メモ機能

- ラベル機能

- 手書き機能

付箋のような形でメモを残せるので、一言メモや簡単なチェックリストの作成に向いている一方、長文のメモを残したい場合には使いにくい恐れがあります。

Google Keepはフォルダでの分類機能はなく、ラベルでメモの種別を判別します。そのため、Evernoteのタグ機能に慣れている方は使いやすいと言えます。

Google Keepでは、テキストだけでなく手書きでもメモを残せます。そのため、言語化しづらいアイデアは絵図にして、相手に伝えられる点が便利だと言えます。

<Google Keepの注意点>

- メッセージのやりとりはできない

- 他ツールとの連携機能が不十分

Google Keep単体で利用する場合、メッセージのやりとりはできません。そのため、他のチャットアプリを併用する必要があります。

ユーザーからは「オンライン会議の際、Zoomや他のツールとの連携機能が欲しい」という声があります。(参考:ITreview)

<Google Keepの料金体系>

Googleアカウントがあれば無料で利用できます。

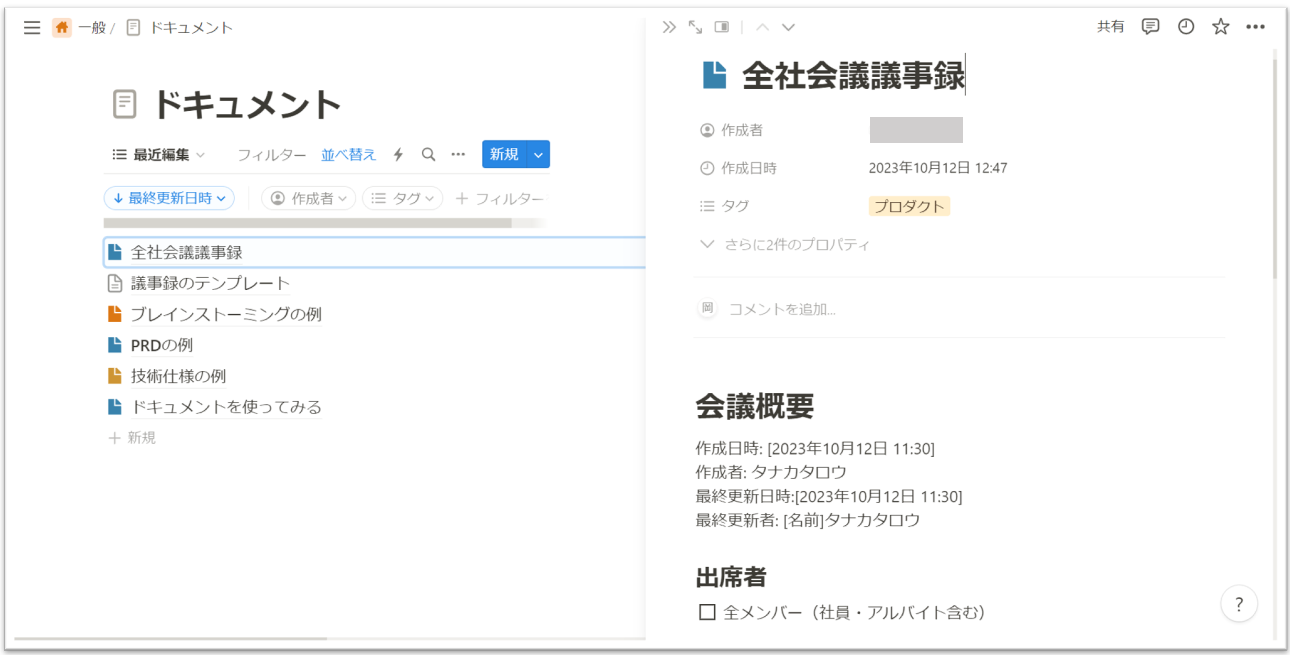

【Notion】メモ以外の機能も充実した高性能なツール

<Notionの特徴>

- 多様な機能が備わっている

- ページを外部に公開できる

多様な機能が備わっているため、タスク管理やプロジェクト管理、社内Wikiなどあらゆる用途に利用できます。

共有リンクを発行すれば、Notionで作成したページを外部に公開できます。

<Notionの機能・使用感>

- ドキュメント機能

- カレンダー機能

- AI機能

ノート形式で情報を整理でき、Evernoteのように簡単に文章をまとめられる点が特徴です。また、ドキュメントは、チームでの共同編集が可能なので、議事録やプロジェクト計画書などをスムーズに作成できます。

Notionで作成したデータベースをそのままカレンダー表示できる機能です。タスクや予定を視覚的に把握できるようになるため、スケジュール管理に便利です。

AI機能を利用すると、文章の校正や翻訳などが簡単にできます。また、口語での検索に対応しており、必要な情報をスムーズに探せるため、業務効率の向上に役立ちます。

<Notionの注意点>

- セキュリティに注意する

- 使いこなすのに時間がかかる

ページは共有リンクを発行するだけで簡単に外部共有できますが、情報漏えいを防ぐため、管理者以外が共有リンクを作成しないように指導することが重要です。

ユーザーからは「柔軟に設計できる分、最初は操作や構成の理解に少し時間がかかりました」という声が見られます。(参考:ITreview)

<Notionの料金体系>

- フリー:無料

- プラス:¥2,000/ユーザー/月

- ビジネス:¥3,800/ユーザー/月

- エンタープライズ:要問い合わせ

※Notion AIの全機能を利用する場合は、「ビジネス」または「エンタープライズ」の契約が必要です。

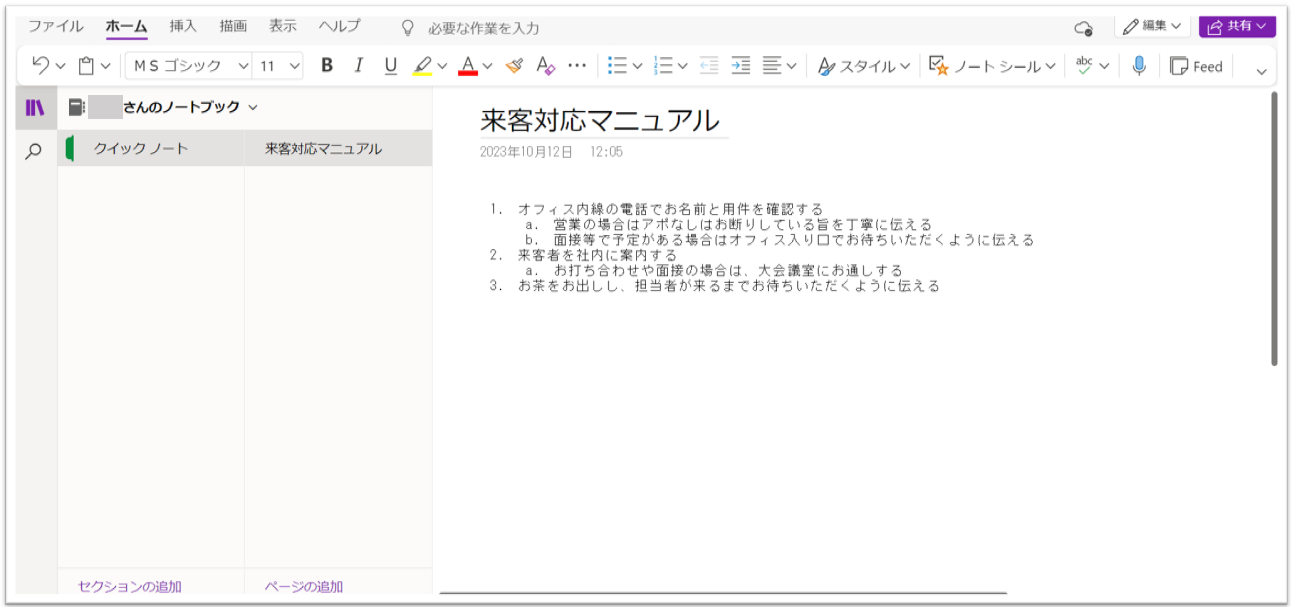

【OneNote】テキストや画像を自由に配置できるツール

<OneNoteの特徴>

- 自由にノートをカスタマイズできる

- ほかのMicrosoftサービスと連携できる

画像だけでなくテキストも自由に配置でき、カスタマイズの幅が広いです。

WordやExcelといったほかのMicrosoftサービスと連携できます。具体的には「OneNoteから直接、Excelファイルを新規作成・編集する」などが可能です。

<OneNoteの機能・使用感>

- ノートブック機能

- 操作画面

- webクリップ機能

ノートブックを作成し、ノートブックの階層下にページを作成する仕様です。そのため、Evernoteのノートブック機能に似た仕様を求めている方におすすめです。

Wordと似たような編集画面でページを作成できるので、Microsoft製品に慣れている方は操作がしやすいと言えます。

拡張機能である「OneNote web clipper」をインストールすることで、Evernoteと同様なwebクリップ機能を利用できます。

<OneNoteの注意点>

- 検索機能が弱い

- 共同編集時の変更履歴が分かりづらい

検索機能は搭載されているものの、意図した情報が検索結果にヒットしない場合があります。例えば、検索キーワードが文中にあるにもかかわらず何もヒットしないというケースがあり、問題となっています。

実際に利用するユーザーからは「共同編集時の変更履歴が分かりづらいため、誰がどこを編集したかが分かる機能があると安心して使えます」という声が見られました。(参考:ITreview)

<OneNoteの料金体系>

- OneNote(無料):0円

- Microsoft 365 Business Basic:1,079円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Apps for business:1,483円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Standard:2,249円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Premium:3,958円/ユーザー/月

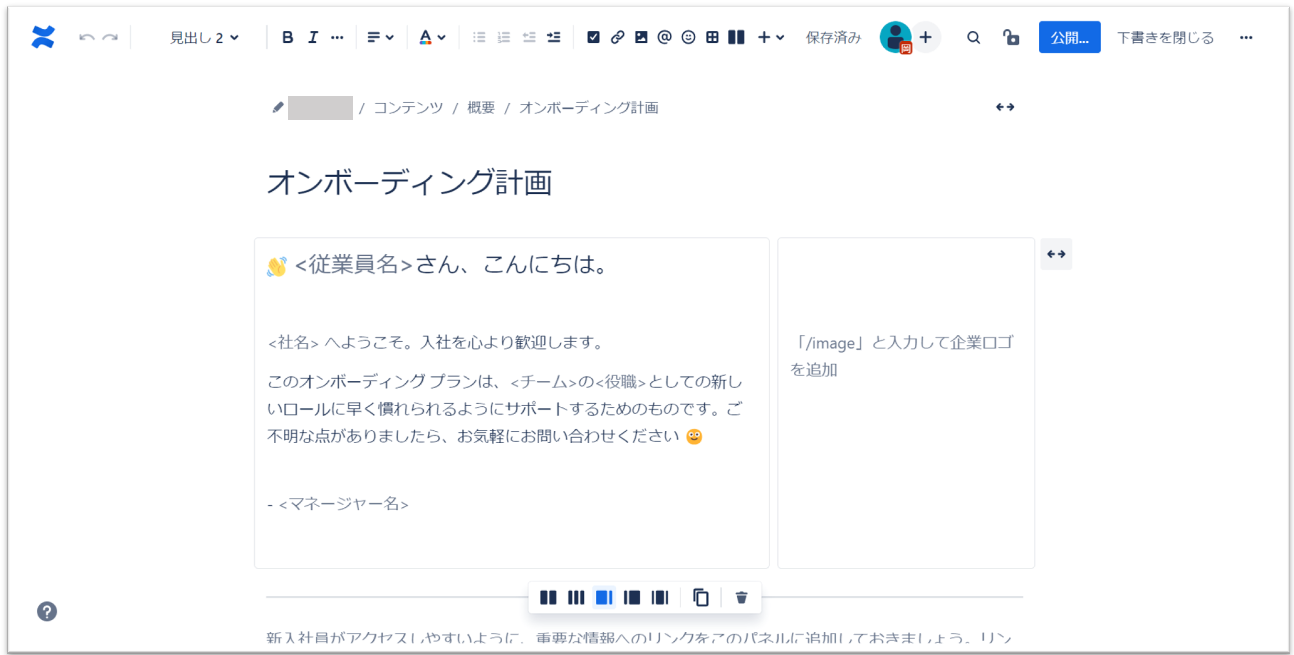

【Confluence】知識を集約して共同作業をするツール

<Confluenceの特徴>

- 共同編集ができる

- 豊富なテンプレートが利用できる

社内の情報を一か所にまとめて、チームメンバーと共同編集ができます。

豊富なテンプレートがあり、柔軟にカスタマイズして使えます。

<Confluenceの機能・使用感>

- ページの作成

- スペース機能

- ホワイトボード

Evernoteのように、1ページ単位でテキストや画像をまとめられます。編集機能やレイアウト機能が充実しているので、カスタマイズ性の高いノートツールを求めている方に適しています。

Confluenceには、特定のプロジェクトやトピックに関連する情報を集約するための専用ワークスペースがあります。そのため、関連する情報が一箇所にまとまり、必要な情報を簡単に見つけて共同作業を進めることができます。

Confluenceの「ホワイトボード」を使えば、一つのボード上に自由に付箋を貼り付けたり、手書きで矢印を書き足したりできます。ページが無限にあるので、自由な使い方が可能です。

<Confluenceの注意点>

- 多機能ゆえに使いこなせない恐れがある

- 書式なしでのテキスト貼り付けができない

Confluenceは多機能なツールであるため、全ての機能を活用しきれず、費用対効果が下がる恐れがあります。

利用者からは「意外と困っているのが、ショートカットキーを使って書式なしでテキストを貼り付けることができないことです」という声があります。(参考:ITreview)

<Confluenceの料金体系>

- Free:無料

- Standard:~920円/ユーザー/月

- Premium:~1,810円/ユーザー/月

- Enterprise:要問い合わせ

【Cosense】ページをリンクで分類・整理できるツール

<Cosenseの特徴>

- 内部リンクで情報を管理する

- メモをそのままシェアできる

テキストを角括弧([ ])で囲むと、新規ページに飛べるリンクを作れます。リンクでページをつなぐので、関連するページを階層化しやすい点が特徴です。

フォルダを作成したり、体裁を整えたりすることなく、個人のメモ感覚で記載してチームに共有できます。

<Cosenseの機能・使用感>

- 資料の添付が幅広い

- ページの作成

画像の添付はもちろん、YouTube動画やGoogleマップまで、ドラッグ&ドロップで簡単に貼り付けられる点が便利です。

ページにはテキストベースで情報を残せますが、コードを用いた入力が必要なので、慣れるまではマニュアルを確認する手間がかかります。

<Cosenseの注意点>

- 情報をフォルダで管理できない

- 複数プロジェクトの運用には料金がかかる

ページをリンクで管理するため、一般的なフォルダの階層管理はできません。

原則として「1プロジェクトにつき、1つのCosense」を推奨しているため、社内で複数のプロジェクトを扱う場合には、課金が必須となります。

<Cosenseの料金体系>

Cosenseは全体公開のプロジェクトであれば、ビジネスでも無料で利用できます。ただし、社外秘情報が誰でも閲覧できる状態になるのは避けるべきなので、基本的には以下のプランの利用を前提とすべきです。

- PERSONAL / EDUCATION:無料

- BUSINESS:1,100円/ユーザー/月

- BUSINESS ENTERPRISE:要問い合わせ

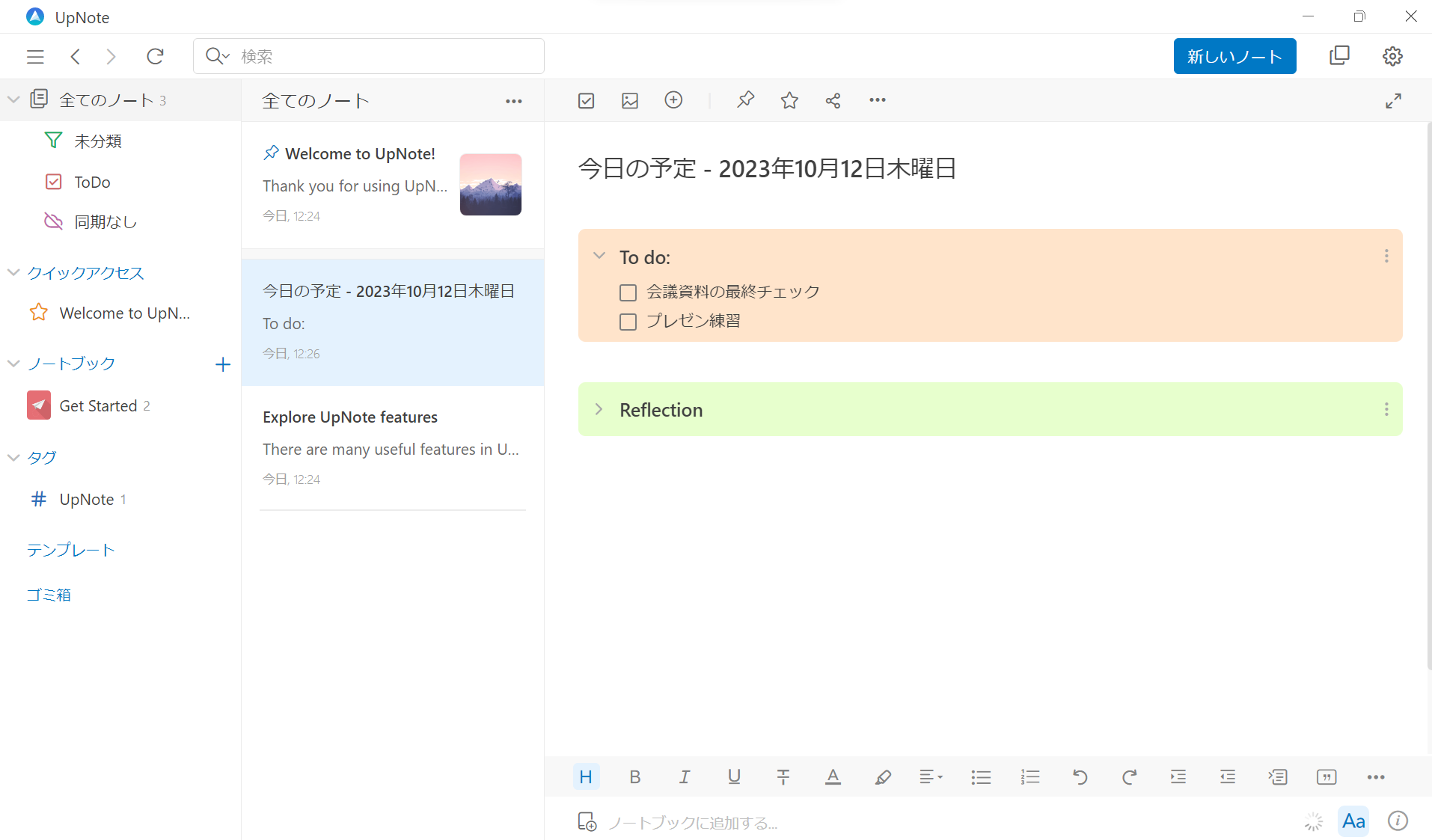

【UpNote】Webクリップ機能が利用できるツール

<UpNoteの特徴>

- 視覚的にノートブックを分類できる

- Webクリップ機能が利用できる

ノートブックごとに表紙を設定できるので、「どのノートブックに、何が書かれているか」が一目で分かります。

Webクリップ機能により、閲覧中のWebページをそのまま保存できるので、EvernoteのWebクリップ機能の代替になります。

<UpNoteの機能・使用感>

- ノートの作成画面

- 言語設定

ノートにはかな入力で文字を打ち込めますが、入力した文字をMarkdown(文章の体裁を整える形式)に変えることも可能です。したがって、かな入力とMarkdownいずれの機能も求めている場合に役立ちます。

日本語にも対応していますが、一部機能が英語のままになっているため、英語に慣れていないと使いにくいと感じる恐れがあります。

<UpNoteの注意点>

- サポート体制が懸念される

- バージョンアップによりメモが消えてしまう

海外企業が提供するツールになるので、サポート体制に懸念が残ります。とくに、日常的に英語を使用しないという企業は、スムーズに運用を開始できるか検討したうえで導入を進めなければなりません。

利用者からは「バージョンアップするたびに、スマホとパソコンが同期しなくなる。 まあそれはいいとして、その時に消えるメモが出る。」という声があります。(参考:Google Play Store)

<UpNoteの料金体系>

- サブスクリプション:$1.99/月

- 買い切り:$39.99

<比較表>Evernoteからの移行先におすすめのツール

以下は、おすすめのEvernote代替ツール7選の比較表です。

Evernoteの代わりのツールを探す時には「情報共有(ノート)機能・メッセージ機能・タスク管理機能」の業務効率化に必須な3つの機能を軸に選定すると、自社に合ったサービスを見つけられます。(表は左右にスクロール可能)

| Stock【一番おすすめ】 | Google Keep | Notion | OneNote | Confluence | Cosense | UpNote | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

最も簡単にメモの管理・共有ができるツール |

個人から利用可能なGoogleのメモ共有ツール |

メモ以外の機能も充実した高性能なツール |

テキストや画像が自由に配置できるツール |

知識を集約して共同作業をするツール |

ページをリンクで分類・整理できるツール |

Webクリップ機能が利用できるツール |

| シンプルで簡単or多機能 |

シンプル(中小規模の企業向け) |

シンプル |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

|

情報共有

(ノート)機能 |

【◯】 |

【◯】

※付箋に近い形式 |

【◯】 |

【◯】 |

【◯】 |

【◯】 |

【◯】 |

| メッセージ機能 |

【◯】 |

【×】 |

【〇】

※ページ内でのコメント機能はあり |

【×】 |

【〇】

※ページ内でのコメント機能はあり |

【×】 |

【×】 |

| タスク管理機能 |

【◯】 |

【◯】 |

【◯】 |

【◯】

※ノートシールの活用が前提 |

【◯】 |

【◯】

※チェックボックスの活用が前提 |

【◯】

※チェックリストの活用が前提 |

| 注意点 |

5名以上での利用が前提になる |

メッセージのやりとりはできない |

使いこなすのに時間がかかる |

検索機能が弱い |

多機能ゆえに使いこなせない恐れがある |

情報をフォルダで管理できない

|

サポート体制が懸念される |

| 料金 |

・無料

・有料プランでも1人あたり月500円〜 |

・無料 |

・無料プランあり

・有料プランは¥2,000/ユーザー/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは1,079円/月〜 |

・無料プランあり

・有料プラン(Standard)は~880円/ユーザー/月

※人数、プランによって変動 |

・無料プランあり

・有料プランは1,100円/ユーザー/月〜 |

・無料プラン無し

・有料プランは$1.99/月〜 |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「Google Keep」の詳細はこちら |

「Notion」の詳細はこちら |

「OneNote」の詳細はこちら |

「Confluence」の詳細はこちら |

「Cosense」の詳細はこちら |

「UpNote」の詳細はこちら |

また、Evernoteの代替ツールを検討するときには、機能だけでなく「すぐに運用を開始できるか」を重視しなければ、業務が滞ってしまいます。そのため、「Evernote内の情報をわずかな操作でサクサク、インポートできるか」を確認し、導入を進めましょう。

Evernoteの欠点を解消する代替ツールとは?5つの選定ポイント

ここでは、Evernoteの代替ツールにおける選定ポイントを5つご紹介します。ツールの乗り換えに失敗しないためにも、以下の点を確実に押さえましょう。

(1)必要な機能が備わっているか

ツールを選定するポイントの1つ目は「必要な機能が備わっているか」です。

ツールを乗り換えても「Evernoteで感じている課題」が解消されなければ意味がありません。そのため、「ワークチャット機能がなくなって不便」「無料プランが使いづらい」など、チームの課題を明確にした上で、課題を解決できるツールを選ぶ必要があります。

とくに、業務に必要な機能が不足していると作業が円滑に進まず、逆に不要な機能が多すぎると費用対効果が低くなる可能性があります。したがって、自社の課題に合った、必要な機能を適切に備えたツールを選ぶことが大切です。

(2)複数端末でアクセスできるか

ツールを選定するポイントの2つ目は、「複数端末でアクセスできるか」です。

たとえば、PCとスマホのどちらからでもアクセスできるツールであれば、場所を問わず必要な情報をすぐに確認できます。結果、会社にいるメンバーと外出中のメンバーのやりとりもスムーズになり、「確認待ち」による業務の停滞も大幅に減らせるのです。

したがって、複数端末対応のツールを選ぶことが大切です。

(3)セキュリティは万全か

3つ目に、セキュリティが万全かを必ずチェックしましょう。

社内情報を扱う場合、セキュリティ対策が不十分だと、外部からの不正アクセスリスクが高まります。そこで、「パスワードの2段階認証」や「テキストの暗号化」など、”Evernoteと同様の対策がされているか”を基準に選定するのがおすすめです。

加えて、情報セキュリティにおける国際規格の「ISO27001」を獲得しているツールであれば、ツールそのものに強固なセキュリティが備わっているのでより安心です。

(4)動作が重くならないか

4つ目に、利用中に動作が遅くならないかを確認しましょう。Evernoteのユーザーからは、以下のような不満が挙げられています。

evernoteを起動してから使用できるまでが遅い。このタイムラグが短縮すると、作業開始がスムーズになると大変嬉しい。(投稿日:2025/7/7)引用:ITreview

頻度は高くありませんが、クラウドサービスの反応が遅いときがありました。(投稿日:2024/8/11)引用:ITトレンド

Evernoteのようなノートツールには、情報が蓄積され続けるので、上記のような問題が生じやすいのです。一方、古い情報はアーカイブして管理できるツールであれば、動作が重いなどのストレスを軽減できるので検討してみましょう。

(5)誰でも簡単に使いこなせるか

5つ目に、誰でも簡単に使いこなせるかを確認しましょう。

Evernoteはメモ管理に便利な一方、多機能で使いづらいと感じるユーザーも少なくありません。このような状態ではツールが社内に浸透しない恐れもあるので「ITが苦手でも直感的に操作できるか」をチェックすべきなのです。

たとえば、誰でも導入したその日から使えるほどシンプルな「Stock」を利用すると、使い方を覚える手間が一切かからずに、Evernoteの課題を解消できます。

【よくある質問】Evernoteはサービス終了するの?

2025年10月現在、Evernoteのサービス終了の事実はありません。

Evernoteは2024年4月に日本法人の解散を公表しましたが、サービスは終了せず、利用者は今後もこれまでと変わらず使えます。一方で、日本法人の解散や料金改定などの発表を受けて、Evernoteからの移行を検討するユーザーの声も多いです。

【2025版】Evernoteの代わりに最適な代替ツールまとめ

これまで、おすすめのEvernote代替ツール7選や選定ポイントを中心に解説しました。

選定ポイントを踏まえて選ぶべきは「機能に過不足がなく、誰でも簡単に使えるセキュリティの高いツール」です。具体的な機能としては、情報共有機能・タスク管理機能・メッセージ機能の3つが備わっていれば、チームの情報共有・管理を効率化できます。

逆に多機能すぎるツールでは、メンバーが使いこなせずに業務効率を低下させたり、使いにくさから新たに代替ツールを検討しなければならなくなったりします。また、Evernoteの情報を移行しづらいツールでは、導入時に挫折する可能性もあります。

したがって、Evernoteの代替としては、非IT企業の65歳の方でもすぐに使えるほどシンプルで、あらゆる情報を簡単に記録・共有できるツール「Stock」が最適なのです。

Evernote内のデータ移行も簡単なので、ぜひ「Stock」でEvernoteのデメリットを解消して、より仕事に集中できる仕組みをつくりましょう。