業務を効率よく進めるためには、必要な情報へすぐにアクセスできる仕組みが必要です。そのため、多くの企業がオンラインストレージで社内情報を一括管理して、資料やデータを探し出す手間を省いています。

しかし、「数あるオンラインストレージのなかで、どれを選べば良いか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、最強のオンラインストレージ6選の比較や選定ポイントを中心にご紹介します。

- オンラインストレージを比較して、最適なツールを選びたい

- オンラインストレージの特徴やメリットを確認したい

- ツールを使って自社の情報管理を効率化したい

という方はこの記事を参考にすると、おすすめのオンラインストレージを徹底比較でき、自社に最適なツールを見つけられます。

目次

オンラインストレージ(クラウドストレージ)とは

オンラインストレージとは、データをオンライン上で保存・管理できるサービスで、「クラウドストレージ」とも呼ばれます。以下では、オンラインストレージの主な機能を解説します。

オンラインストレージの主な機能

オンラインストレージの基本機能として、以下の3つが挙げられます。

| <機能> | <詳細> |

|---|---|

|

バックアップ機能 |

保存したファイルがオンライン上でバックアップされる機能です。 |

|

ファイル転送機能 |

インターネットを経由して、デバイス間でファイルを転送する機能です。 |

|

ファイル共有機能 |

オンライン上に保存したファイルを他のメンバーと共有する機能です。 |

このように、オンラインストレージは社内の情報管理・共有を効率化する機能を備えています。ほかにも、ツールごとに異なる機能を搭載しているので、それぞれを比較検討して、最適なツールを選びましょう。

オンラインストレージの5つの比較ポイント

はじめに、オンラインストレージの比較ポイントを5つご紹介します。ツールとのミスマッチを起こさないためにも、ポイントを抑えたうえでツールを選定しましょう。

(1)利用目的に合っているか

はじめに、利用目的に合っているかを確かめましょう。

ツールを選ぶうえでは、利用目的を明確にして、必要な機能を判断する必要があります。たとえば、自社の機密情報を残すのであれば徹底した管理者権限が必要なのに対し、チームで資料を共有したい場合は全員が手軽にアクセスできる機能を重視すべきです。

このように、オンラインストレージはそれぞれ強みや機能が異なります。したがって、導入後に「思っていた機能がなかった」とならないためにも、必ず目的に合ったものを選ぶべきなのです。

(2)データ容量は過不足がないか

保存できるデータの容量に過不足がないかも確認しましょう。

容量が不足すると、頻繁にデータ整理が必要になったり、動作が遅くなったりして、情報管理のストレスにつながります。一方、容量が大きすぎるツールでは、無駄な料金コストがかかってしまうのです。

したがって、オンラインストレージを選ぶうえでは「過不足のない容量を備えているか」も必須の確認事項です。

(3)費用は適切か

費用が適切であることも重要なポイントです。

オンラインストレージにかかるコストは、ツールやプランによってそれぞれ異なります。なかには、導入時は無料でも、継続的に利用する場合は料金がかかるものもあるのです。

ただし、無料プランではユーザー数やデータ容量が制限されている場合も多いので、有料プランへの移行も検討しなければなりません。したがって、自社の予算に収まることはもちろん、継続的に運用できるかどうかも確認しましょう。

(4)セキュリティ対策は万全か

セキュリティ対策が万全であるかも必ずチェックすべきです。

オンラインストレージでは、個人情報や会社の機密情報も管理する可能性があります。そのため、万が一セキュリティに不備があると、重要なデータが外部に漏れる恐れがあるのです。

以上のような事態を防ぐためにも、「データの暗号化」や「IPアドレスの制限」、「パスワードの二段階認証」といったセキュリティ対策が万全かを確認しましょう。

(5)マルチデバイスに対応しているか

マルチデバイスに対応しているかも確認しましょう。

PCやスマホ、タブレットといったマルチデバイスに対応しているものであれば、移動中や出張先でもファイルを閲覧・編集できます。ただし、なかにはスマホの画面では操作しづらいものもあるので対応の有無だけでなく、使いやすさも確認する必要があるのです。

とくに、あらゆるデバイスに最適化されているのはもちろん、誰でも簡単に使いこなせる「ナレカン」のようなツールであれば、操作のストレスが一切かかりません。

【無料あり】おすすめの法人向けオンラインストレージ3選

以下では、おすすめの法人向けオンラインストレージを3つご紹介します。

オンラインストレージはファイルの一元化に便利ですが、目的の情報を探しづらかったりメンバーとのやりとりができなかったりするものも多いです。そのため、業務をより効率化するには、「情報の管理・共有がひとつで完結するツール」が欠かせません。

ただし、多機能なツールを導入すると社員が使いこなせず、結果的に放置されてしまう恐れがあります。したがって、社員のITリテラシーにばらつきがある大企業では、「シンプルで誰でもストレスなく操作できるか」を基準に選定すべきです。

結論、大企業の情報管理に最強なオンラインストレージは、メールを使える方ならば誰でも簡単に社内情報を管理・共有できる「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事」では、テキストやファイルなどのあらゆる情報を瞬時に共有可能なうえ、「コメント」機能でメンバーとやりとりもできます。また、”部署”や”業務”ごとに分類できる「フォルダ」で整理すれば、探しているファイルがすぐに見つかるのです。

【ナレカン】社内情報を最も簡単に管理できるツール

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

【Stock】あらゆる情報をシンプルに管理できるツール

Stockはナレカンと同じく、ノート形式でシンプルに情報管理できるツールです。

「Stock」の「ノート」にはあらゆる情報を記載できるほか、分かりやすい階層の「フォルダ」で情報を整理できます。また、ノートに紐づいた「メッセージ」や「タスク」機能で、社内のコミュニケーションやタスク管理も一か所で完結するのです。

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

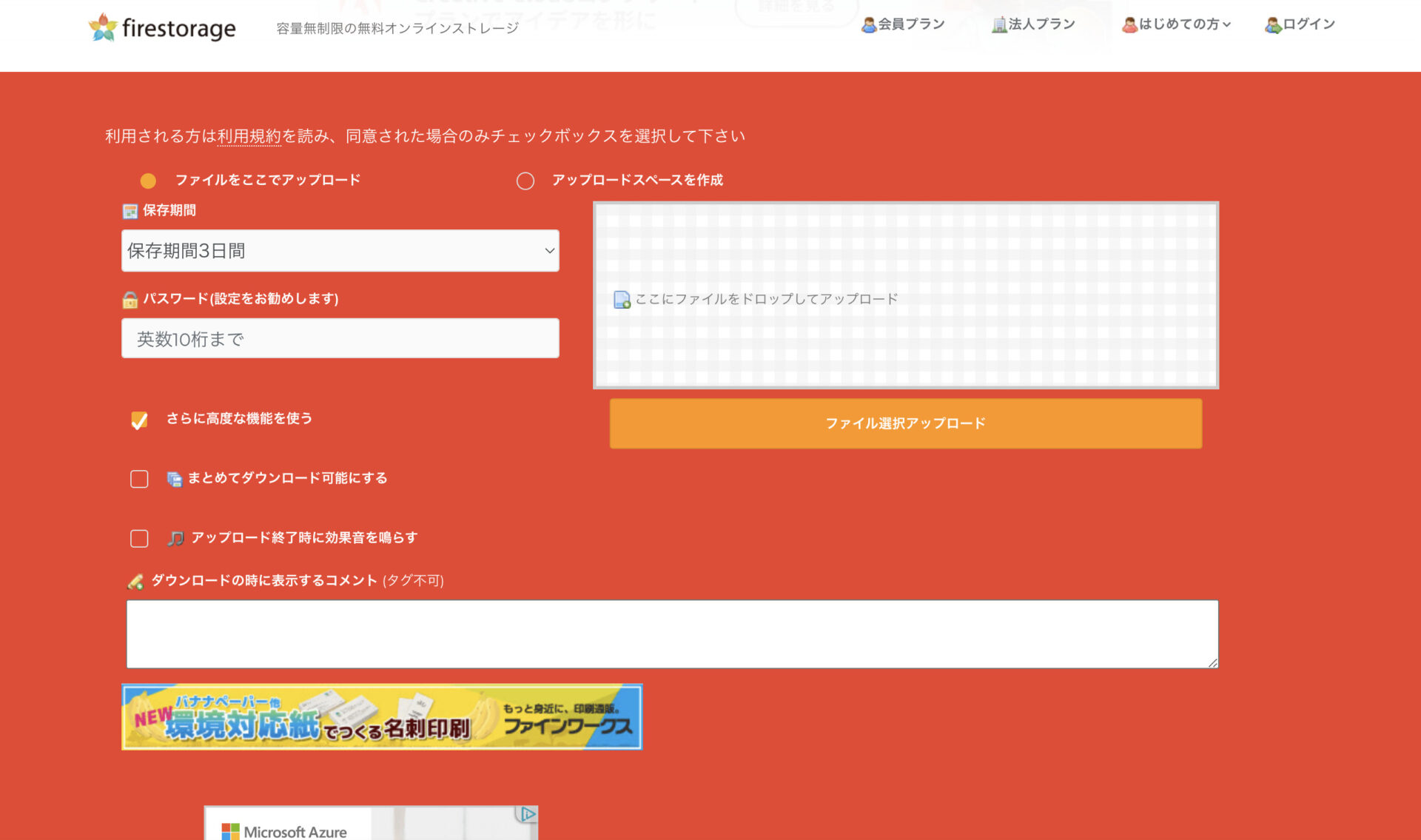

【firestorage】ファイルを簡単に共有できるツール

<firestorageの特徴>

- 機能拡張アプリが豊富

- QRコードで情報共有できる

機能拡張アプリが豊富なため、用途に合わせて幅広く拡張ができます。

相手がfirestorageのアカウントを持っていなくても、QRコードで共有できます。

<firestorageの機能・使用感>

- アップロード完了時に効果音を鳴らせる

- モバイルでも情報を確認しやすい

アップロードが完了したら効果音を鳴らすように設定できます。そのため、ファイル数が多くアップロードに時間がかかる場合に画面から目を離しても、終了を音で確認できます。

ファイルをアップロードすると、ダウンロードに便利なQRコードもすぐに発行できます。そのため、PCからモバイルへの共有も、画面にQRコードを表示して読み込めばスムーズに行えます。

<firestorageの注意点>

- プランによっては共有できるデータの容量に制限がかかる

- セキュリティを整えるためにはコストがかかる

無料プランでは1ファイルあたり2GBまでのアップロード制限がかかります。

セキュリティを強化するにはオプション機能の購入が必須です。

<firestorageの料金体系>

- 未登録会員・無料会員(個人向け):0円

- プラン1:98,780円/月(初期費用:110,000円)

- プラン3:999,350円/年(初期費用:0円)

- プラン5:54,780円/月(初期費用:55,000円)

【無料あり】おすすめの個人向けオンラインストレージ3選

ここでは、おすすめの個人向けオンラインストレージを3つご紹介します。以下のツールを使えば、個人でもスムーズにファイル管理ができます。

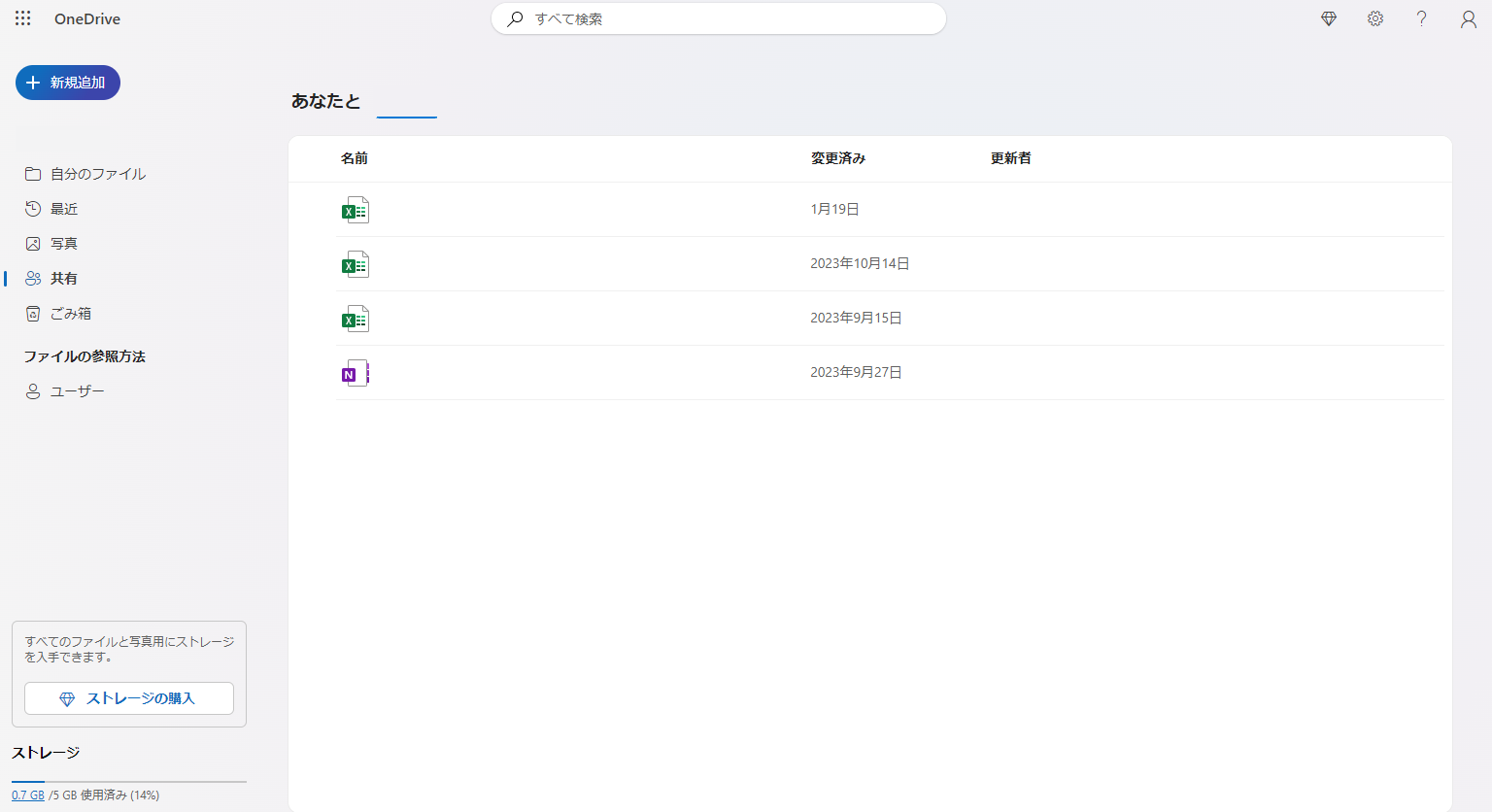

【OneDrive】Microsoft製品と相性が良いツール

<OneDriveの特徴>

- Microsoft製品と連携できる

- 強固なセキュリティで情報管理できる

WordやExcelなど、ほかのMicrosoft製品と豊富に連携できます。

OneDriveの「個人用Vault」では、指紋や顔、SMSコードを使って個人の機密情報を管理できます。

<OneDriveの機能・使用感>

- 期間限定のアクセス権

- ファイル共有機能

社外の人ともチーム連携できるように、期間限定でアクセス権を付与する機能があります。この機能を使えば、案件が終了した際に、社外メンバーの権限を削除し忘れる心配がありません。

TeamsやSharePointから、共有ファイルを簡単にOneDriveへ追加できます。都度OneDriveアプリを立ち上げたり、画面を切り替える手間がかからないのです。

<OneDriveの注意点>

- ファイルの作成が面倒

- 同期が不安定

メモのようなテキストでも逐一ファイルで管理しなければならないので、作成が面倒に感じる可能性もあります。

ユーザーからは、「ファイル同期が不安定で、記載した情報が反映されるまでに数分かかる」といった声が挙がっています。(参照:ITreview)

<OneDriveの利用料金>

- OneDrive for Business (Plan 1):¥749 ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Basic:¥899 ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Standard:¥1,874 ユーザー/月

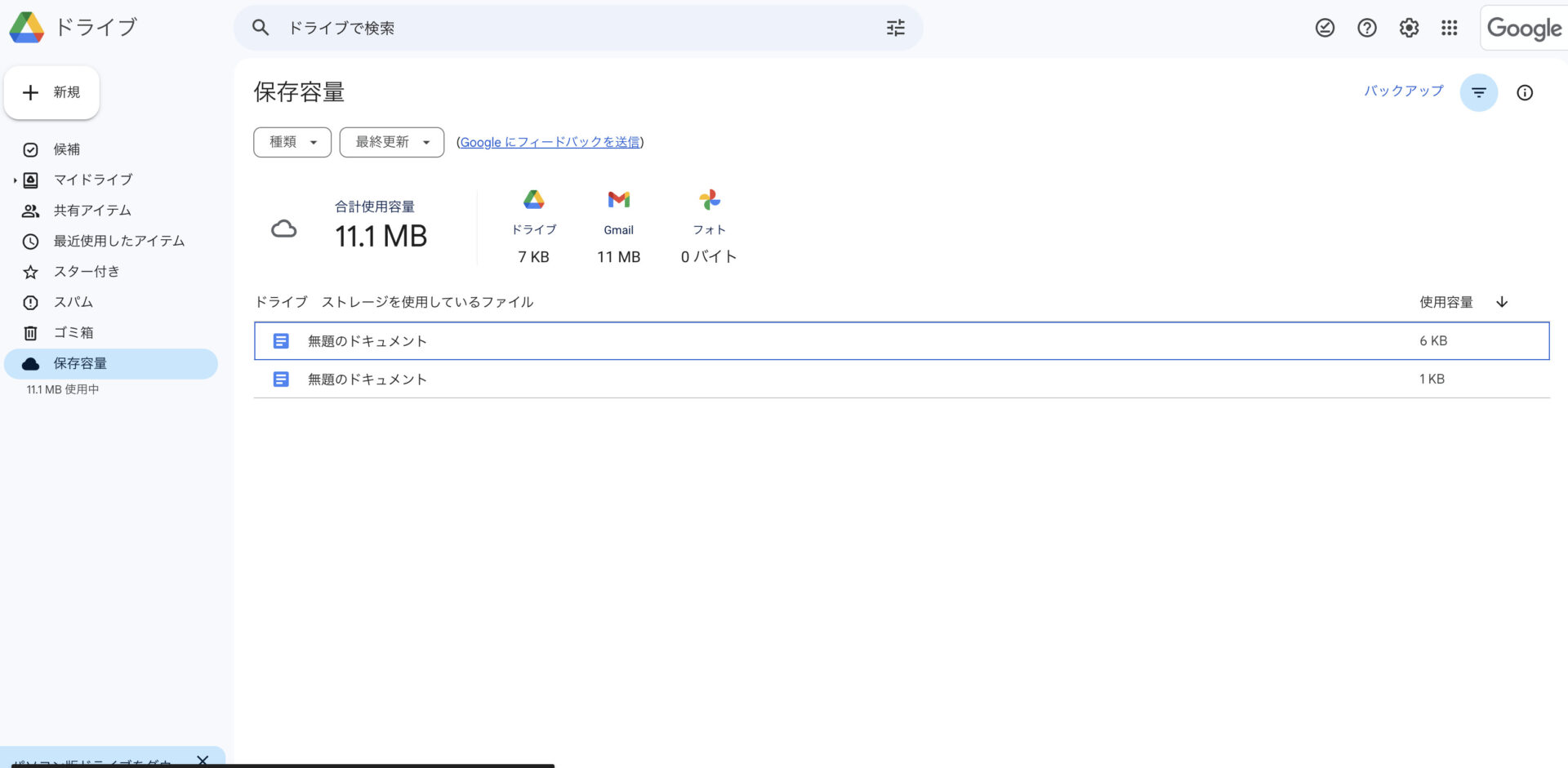

【Google Drive】Google製品と相性が良いツール

<Google Driveの特徴>

- Googleアカウントがあればすぐに利用できる

- 個人向けの無料プランの容量が大きい

Googleアカウントに紐づいているため、同じアカウントで接続すれば異なるデバイスからでもすぐにアクセスできます。

個人利用向けの無料プランでも、最大15GBまで利用できます。

<Google Driveの機能・使用感>

- プレビュー機能

- 操作履歴が残る

画像ファイルは、プレビュー表示できるため、開く前に中身を確認できます。そのため、複数の画像ファイルの中から特定の画像を選び出すときに、ひとつひとつ開く手間が減ります。

操作履歴を確認できる機能があるため、誰がどのファイルをアップロードしたかが分かり、チームでの作業のトラブルを防げます。

<Google Driveの注意点>

- 情報漏えいのリスクがある

- 使いこなすのに時間がかかる

Google Driveでは、ファイルごとにアクセス権限を設定する必要があります。そのため、設定を誤ると情報が漏れるリスクがあるのです。

ユーザーの口コミでは「UI(操作画面)が見づらく操作に手間がかかる」という声が挙がっています。(参照:ITreview)

<Google Driveの料金体系>

- 個人向け:無料

- Business Starter:816円/ユーザー/月(月払い)

- Business Standard:1,632円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:2,448円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

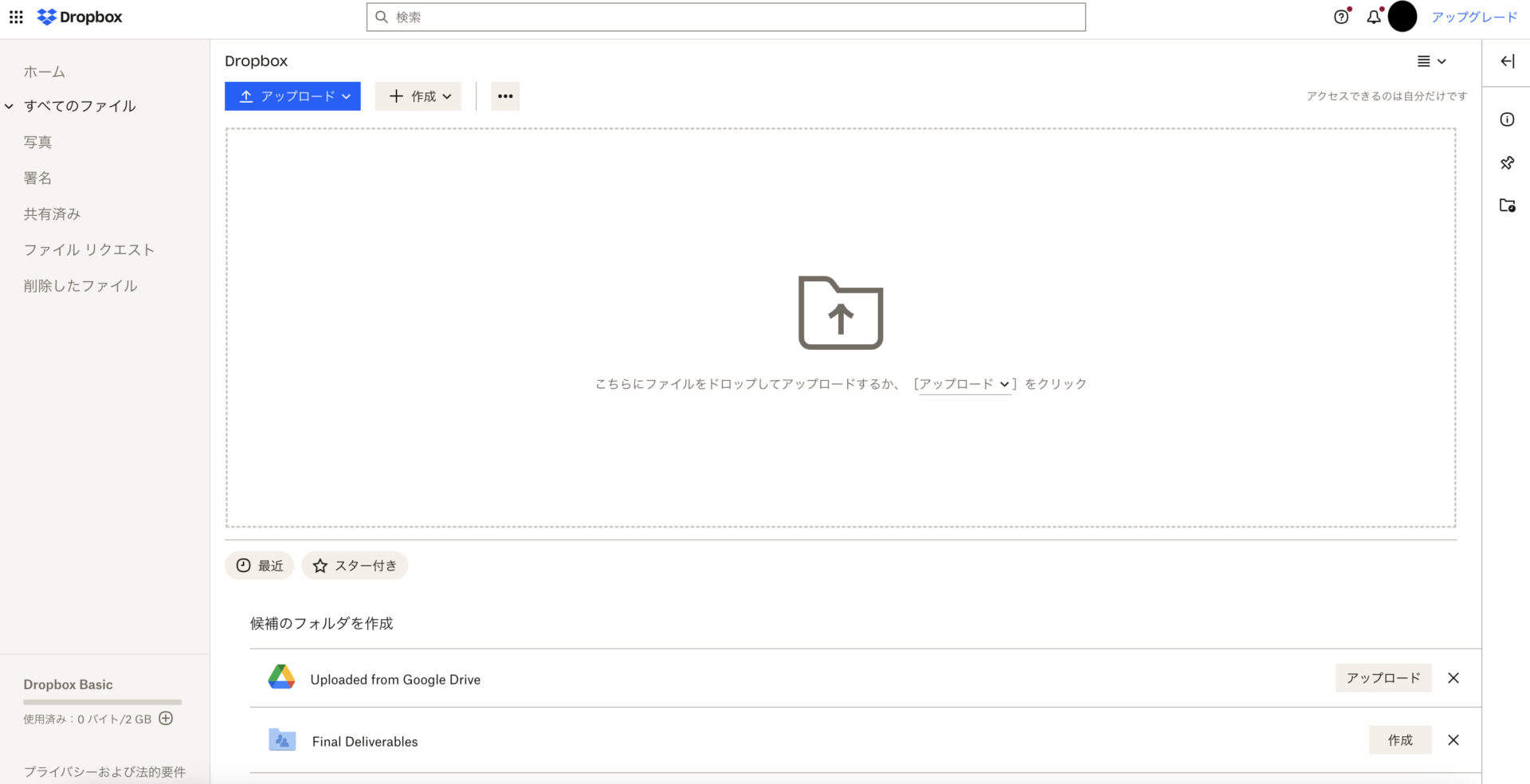

【Dropbox】個人でも安全にファイルを管理できるツール

<Dropboxの特徴>

- 画像やPDFに細かい注釈をつけられる

- 無料プランでも安全にファイル管理できる

Dropboxでは画像やPDFに注釈をつけられるほか、ファイルに直接フィードバックを書き込めます。

無料プランでも、過去30日間のファイルの復元やバージョン管理ができます。

<Dropboxの機能・使用感>

- 閲覧権限を設定できる

- スターをつけて分類できる

アップロードしたファイルに閲覧権限をつけられるため、任意のメンバーのみ閲覧を許可できます。そのため、社外のメンバーと特定の情報のみ共有する際に便利です。

特に重要なファイルは、探すのに手間を取らないように「スターをつける」という設定を行うと、スター付きのもののみ絞り込んで表示できて便利です。

<Dropboxの注意点>

- 多機能で操作複雑

- 動作が重い場合がある

高度な機能を豊富に備えているので、ITに詳しくなければ使いこなせない可能性があります。

ユーザーの口コミでは「データの移動や読み込みに時間がかかる」という声が寄せられています。(参照:ITreview)

<Dropboxの料金体系>

- Basic:0円

- Plus:1,500円/月(月払い)

- Essentials:2,400円/月(月払い)

- Business(3人~):1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus(3人~):2,880円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

<比較表>オンラインストレージの料金・容量とは

ここでは、おすすめのオンラインストレージ6選を一覧でご紹介します。それぞれの特徴や料金、容量は以下の通りです。

|

【一番おすすめ】

ナレカン |

Stock | firestorage | OneDrive | Google Drive | Dropbox | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

社内情報を最も簡単に管理できるツール |

あらゆる情報をシンプルに管理できるツール |

ファイルを簡単に共有できるツール |

Microsoft製品と相性が良いツール |

Google製品と相性が良いツール |

個人でも安全にファイルを管理できるツール |

| 容量 |

・10GB/ユーザー(※テキスト形式で情報管理するので容量をあまり使わない) |

・無料プラン:1GB(※テキスト形式で情報管理するので容量をあまり使わない)

・有料プラン:~20GB/ユーザー(※テキスト形式で管理するので容量をあまり使わない) |

・無料プラン:2GB

・有料プラン:~18TB |

・無料プラン:5GB

・有料プラン:~1TB/ユーザー |

・無料プラン:15GB

・有料プラン:5TB/ユーザー |

・無料プラン:2GB

・有料プラン:~15TB |

| セキュリティ対策 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】※オプション購入が必要 |

【〇】 |

【×】※権限設定が必要 |

【〇】 |

| 注意点 |

画像を編集する機能は無い |

既読機能がついていない |

セキュリティを整えるにはオプションの購入が必要 |

同期が不安定で情報の反映に時間がかかる |

情報漏えいのリスクがある |

動作が重い場合がある |

| 料金 |

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料プランあり

・有料プランは500円〜/ユーザー/月 |

・無料プランあり

・有料プランは54,780円/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは2,440円/年~ |

・無料プランあり

・有料プランは816円/ユーザー/月(月払い) |

・無料プランあり

・有料プランは1,500円/ユーザー/月(月払い)~ |

| 公式サイト |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Stock」の詳細はこちら |

「firestorage」の詳細はこちら |

「OneDrive」の詳細はこちら |

「Google Drive」の詳細はこちら |

「Dropbox」の詳細はこちら |

上記を比較し、チームに最適なオンラインストレージを選定しましょう。

オンラインストレージのメリット

ここでは、オンラインストレージのメリットを4つご紹介します。これまでアナログな手法でファイル管理していた方は必見です。

(1)コストが抑えられる

メリットの1つ目は、コストが抑えられることです。

ビジネスにおいてデータのバックアップを残すことは非常に重要です。しかし、従来のようにバックアップデータを保管するためのデータサーバや記憶媒体を設置する方法では、多大なコストがかかってしまいます。

一方、オンラインストレージは提供会社によってシステムがサポートされているので、サーバーの保守・管理やメンテナンスが不要になるのです。そのため、電気代や人件費といったコストが大幅に削減されます。

(2)複数の端末で使える

メリットの2つ目は、複数の端末で使えることです。

オンラインストレージは、PCやスマホといった複数の端末で使えるものがほとんどです。そのため、在宅勤務中や移動中でもすぐに情報を閲覧できます。

ただし、スピーディに同期されないと効果が薄れてしまうため、導入前に無料トライアルで同期の速度を確かめるのがおすすめです。

(3)チームで使える

メリットの3つ目は、チームで同じ資料を確認できることです。

メンバーと資料が常に共有されていれば、時間や場所を問わずに編集でき、更新内容もすぐに反映されます。一方、メールやExcelでファイルを管理すると、どれが最新版なのか分からなくなり、古い資料を誤って閲覧するリスクがあるのです。

そのため、あらゆる情報を「記事」に残せて、記載した情報がすぐに共有される「ナレカン」のようなツールで社内の情報を管理しましょう。

(4)紛失のリスクを軽減できる

メリットの4つ目は、データを紛失するリスクを軽減できることです。

オンラインストレージはクラウド上で情報管理できることから、USBメモリーや外付けハードディスクを持ち運ぶ必要がありません。また、万が一データを誤って削除しても、一定期間は編集履歴から復元できるものもあります。

以上のように、オンラインストレージを活用すれば、データを紛失するリスクが軽減されるのです。

関連記事: 【無料あり】オンラインストレージ7選を徹底比較!

クラウドストレージ効率的な活用方法

オンラインストレージを効率的に活用するには、ファイルの保存だけでなくメンバーとの情報共有もスムーズにできることが重要です。

業務では、メンバーへ資料やデータのファイルを送信する場面も多いです。しかし、共有するのに逐一メールやチャットツールを使うのは非効率なうえ、他のメッセージで埋もれて、共有したファイルが流れてしまいます。

以上のような状態から脱却するには、ファイルの蓄積から共有がツールひとつで完結できる仕組みが必須です。なかでも、情報を蓄積する「記事」と、記事ごとにやりとり可能な「コメント」機能を備えた「ナレカン」を使えば、ファイル共有がスムーズになります。

オンラインストレージ6選の比較まとめ

ここまで、おすすめオンラインストレージ6選の比較やメリット、選定ポイントまで網羅的に解説しました。

オンラインストレージを比較するうえでは、「容量の大きさ」や「セキュリティの強さ」を確認しましょう。また、一般的なオンラインストレージはメンバーとのやりとりができないものも多いので、「情報の蓄積・共有がひとつで完結するツール」が効果的です。

ただし、多機能なツールは高度な機能を搭載している場合が多く、導入しても社内に浸透しない恐れがあります。そのため、「シンプルで社内の全メンバーがすぐに使えるか」も必ずチェックしなければなりません。

そこで、社内の情報管理に最適なのは、誰でも簡単に情報を蓄積・管理・共有できる「ナレカン」一択です。

ぜひ「ナレカン」を導入して、社内の情報管理を効率化しましょう。

f