デジタル技術による業務改善である「DX化」は、昨今多くの企業で推進されていますが、自治体においても民間企業同様にDX化への積極的な取り組みが求められています。

しかし、民間企業と違い競争性のない自治体において、なぜDXが必要なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、自治体DXの概要から、自治体DXで取り組むべき課題や実際の事例を中心にを解説します。

- 自治体DXについて正しい知識を身につけ、意義を理解しながら進めたい

- 自治体DXの推進に努めたいがどのように着手すれば良いかわからない

- 自治体DXの成功事例を知り、自身の自治体にも反映させたい

という方は今回の記事を参考にすると、自治体DXについて正しく理解しながら、取り組むべき課題を把握したうえで自治体DXを成功に導けます。

目次

自治体DXとは

自治体DXとは、各自治体がデジタルテクノロジーの活用により、住民に提供するサービス・業務フローの変革を進めることです。

デジタルテクノロジーを使うと、地域データの適切な収集・分析が可能になります。したがって、自治体は地元住民に対して有意義なサービスを提供できるようになるのです。

DX化に取り組むという点では、一般企業と変わりません。しかし、自治体DXの場合は「地域住民への貢献」が目的であるため、自社利益の拡大を目的に進める企業のDXとは本質的には異なると言えます。

自治体DX推進手順書とは

自治体DX推進手順書とは、自治体が地域住民への貢献を目的としたDX推進を円滑に取り組めるように、具体的な手順や方法を指す手順書です。

そして、手順書には以下4つの種類があります。

- 自治体DX全体手順書

- 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書

- 自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書

- 自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書

自治体DX推進手順書は、総務省の管轄であり定期的に改定されているので、こまめに方針を確かめましょう。

自治体DXの推進に対する補助金

自治体DXを導入・推進する自治体には、補助金を申請できます。補助対象や補助率は、補助金によって異なるので公募要項をよく読み込んで利用しましょう。

| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | IT導入補助金 | 事業再構築補助金 | |

|---|---|---|---|

| 対象 | 中小企業と小規模事業者 | 中小企業と小規模事業者 | 新型コロナの影響を受けた中小企業、中堅企業など |

| 主な特徴 | 経営革新のための設備投資等を支援する補助金制度 | ITツール導入のための経費の一部を補助する制度 | コロナ渦で影響を受け、業態転換や新分野への展開を支援する補助金制度 |

| 詳細 |

推進のポイント

自治代がDXを推進するときには、以下のポイントを押さえながら推進すると、失敗のリスクを軽減できます。

DXを推進する組織をつくる

まず、DXを推進する組織を編成しましょう。

ITツールを導入するDXは、メンバーの抵抗感を招きやすく、導入してもメンバーが使いこなせず浸透しない事態が起こりえます。そのため、ツールを積極的に運用し、社内に利便性を伝える「DX推進組織」を構成しましょう。

また、DX推進組織は、自身の自治体で起こりうるリスクや運用方法も洗い出す必要があります。実際の運用を想定し、綿密な運用マニュアルが作成できれば、ツールがより早く浸透しやすくなりDXの成功につながるのです。

データの蓄積と分析

次に、データの蓄積・分析を実施します。

自治体がDXを推し進める大きな目的は、地域住民の貢献となります。そのため、データの管理はもちろん、蓄積したデータから「より改善できる点はないか」「地域住民の悩みは何か」を探し出す分析が重要です。

データの分析後は、結果を受けてトライアンドエラーを繰り返し、ツールを効率的に使えるような環境整備をする必要があります。

自治体DXで取り組むべき6つの課題

以下では、自治体DXで取り組むべき6つの課題を解説します。自治体がDX化を進める際は、以下の課題の達成が不可欠です。

情報システムの共通化

自治体DXでの一番の課題は、情報システムの共通化です。

従来、自治体が利用する情報システムは、各自治体の判断に任されており、利用するシステムは違うのが当たり前でした。しかし、自治体ごとに異なるシステムで情報を管理すると、必然的に自治体間では情報共有ができず、確認に時間がかかるケースも稀ではありません。

情報システムの標準・共通化は、職員の作業負荷を軽減することからも、散在するシステムを取りまとめる必要があるのです。

マイナンバーカードの普及促進

マイナンバーカードの普及促進も、自治体DXでは欠かせません。

政府が各種証明書の取得や、電子申請の簡略化を銘打って普及を進めているマイナンバーカードですが、2023年7月時点で、交付率は70%前後と浸透しつつあると言えます。

一方で、マイナンバーカードの更なる普及はデジタル社会の実現に必須です。そこで、政府は普及促進の具体的な施策として、自治体への普及要請を進めているのです。

行政手続きのオンライン化

行政手続きのオンライン化も、自治体DXにおける課題のひとつです。

行政手続きがオンライン化されれば、従来のように住民は役所の窓口に出向かずとも、オンライン上で各種の届け出や申請が可能になります。仕事の都合などにより、窓口が空いている時間に来庁できない住民もインターネットから手続きできるため、地域住民の利便性が向上します。

たとえば、行政手続きシステムである「マイナポータル」の導入が一般的ではあるものの、独自の電子申請システムの導入を行う自治体も存在します。したがって、国と自治体との連携も欠かせません。

AI・RPAの活用

AIやRPAの活用による業務効率化の実現も、自治体DXで取り組むべき内容です。

RPAとは、業務自動化を実現させるシステムそのものを意味し、AIはデータに基づいて判断や作業を振り分ける機能です。

少子高齢化が加速する日本では、2040年を皮切りに本格的な人口減少社会に陥ると言われています。そこで、政府は各自治体に対してAI・RPA導入ガイドブックの作成・共有などを行い、AI・RPAの導入を推奨しています。

テレワークの促進

テレワークの促進も、自治体DXに不可欠です。

働き方改革の実施により、多くの企業での導入が進められているテレワークですが、自治体においても促進が求められています。役所でのテレワークの実現は、職員のライフワークバランスの維持はもちろん、業務効率化による行政サービス向上に重要です。

自治体でのテレワークの促進には、何よりも役所以外の場所からも同様に業務が遂行できる環境構築が大切です。したがって、情報システムの標準化や、行政手続のオンライン化に積極的に取り組み、自治体職員のテレワーク実現に努めましょう。

セキュリティ対策

セキュリティ対策も、自治体DXでは欠かしてはならない問題です。

行政手続きのオンライン化やテレワークが実現すると、個人情報や機密情報の漏えいリスクが向上します。仮に情報が漏えいしてしまえば、社会的な信用も失いかねません。

したがって、適切なセキュリティ下での徹底した情報管理が大切です。そこで、導入するツールは、セキュリティ機能を確認するとともに、公開範囲を正しく設定し、情報が不用意に共有される事態を防ぎましょう。

自治体DXの成功事例

以下では、自治体DXを成功させた地方自治体の事例を3選ご紹介します。成功事例を参考に、どのような取り組みを行うべきかを検討していきましょう。

北海道北見市

引用:北見市公式サイト

北海道北見市では、行政手続のオンライン化を目的に、書かない窓口、ワンストップ窓口を実現しました。

書かない窓口では、職員が来庁者から、必要な情報を聞き取ったうえでシステムを使って申請書の作成を支援します。また、ワンストップ窓口では、手続きをすべて住民異動窓口に集約させることで、課の移動や重複する本人確認を省いた効率的な業務処理を成功させています。

今後はさらなる業務効率化を目的に、窓口課や窓口支援システムの導入を行い、地域住民の満足度向上を目指すそうです。

京都府

引用:京都府公式サイト

京都府では、デジタル技術を活用した業務改善の取り組みとして、出勤簿廃止によるペーパーレス化とテレワークの促進に取り組みました。

従来の紙の出勤簿を廃止し、職員のパソコンへのログイン・ログアウト情報によって「出勤状況を一元的に管理するシステム」へと変更したのです。結果として、業務を圧迫していた記録業務が大幅に短縮化されました。

さらに、出勤状況がシステムを利用すればすぐに分かるため、職員へのテレワーク導入に成功しています。

山形県酒田市

引用:酒田市公式サイト

山形県酒田市では、DXの認識共有を目的にワークショップの開催を実施しました。

ワークショップには地域おこし協力隊を招いて、職員とディスカッションしました。そのうえで、実現したい酒田市のイメージに対する意見や、デジタル技術をどのように活用できるかについて議論に取り組んだそうです。

ワークショップの実現は、今後のDXの方向性を定め、どのように取り組むかべきかを明確化する指標となりました。

自治体のDX化が進まない理由

以下では、自治体のDX化が進まない理由を解説します。自治体DXは地域住民への貢献に欠かせない一方で、以下の理由によって円滑に進まないという現状があります。

アナログ文化が根強い

自治体DXが進まないのは、自治体ではアナログ文化が根強いからです。

多くの民間企業でDXの有用性が説かれ、データ化やペーパーレス化に取り組んでいるなか、自治体では今なお紙を主軸に業務を進めているケースが少なくありません。情報共有ひとつをとっても、FAXを用いて連絡をしているという自治体が後を絶たないのです。

このように、業務の基本が紙ベースなことが、デジタル化が進まない背景のひとつにあります。

DXに対する理解不足

自治体DXが進まないのは、DXに対する理解不足も影響しています。

民間企業とは異なり、自治体には明確なライバルが存在しないので、積極的に新しい技術を取り込まなくとも業務に支障はありません。そのため、自治体ではDXに対して理解が薄く「DXが何かわからない」「自身の業務にはDXは関係ない」職員も多いのです。

元より理解が薄く消極的な状況では、具体的なアイデアを出すのは難しく、実行に対するモチベーションも湧きづらいことがわかります。

デジタル人材の不足

デジタル人材の不足も、自治体のDX化が遅れる要因です。

業務がアナログで進行する以上、高度なデジタル技術に対応できなくとも作業を進められます。そのため、自治体においてデジタル人材の数は少ないのが現状です。

人材の補完さえすれば改善は可能な一方、デジタルに特化した人材を早急に確保することは難しいです。そのため、ITリテラシーが低いメンバーでも使える「Stock」のように、簡単なツールでDXを推し進める方法が注目されています。

自治体DXの実現に貢献するおすすめのITツール

以下では、自治体DXの実現に貢献するおすすめのITツールをご紹介します。

自治体DXを実現させるには職員全員がITツールを活用することが必須です。DXへの意識改革ができても、「IT人材が不足する自治体に導入したツールの操作」が難しければ形骸化してしまうからです。

また、自治体を問わず扱う「情報」を、正しく共有・管理できるようにするだけでも、簡単に効率化ができます。したがって、「ITに不慣れな職員でも問題なく、情報管理・共有ができること」が大前提です。

結論、自治体DXをスムーズに推し進めるには、はじめてITツールを扱う65歳以上の社員でも使いこなせるうえ、誰でも情報共有・管理情報共有ツールの「Stock」一択です。

Stockの「ノート」にテキストやファイルを簡単に残せるので、マニュアルや申請書などの帳票データの管理にも役立ちます。さらに、ノートには「メッセージ」も紐づけられるので、今までFAXや電話を利用して連絡していた内容もStock内で完結されます。

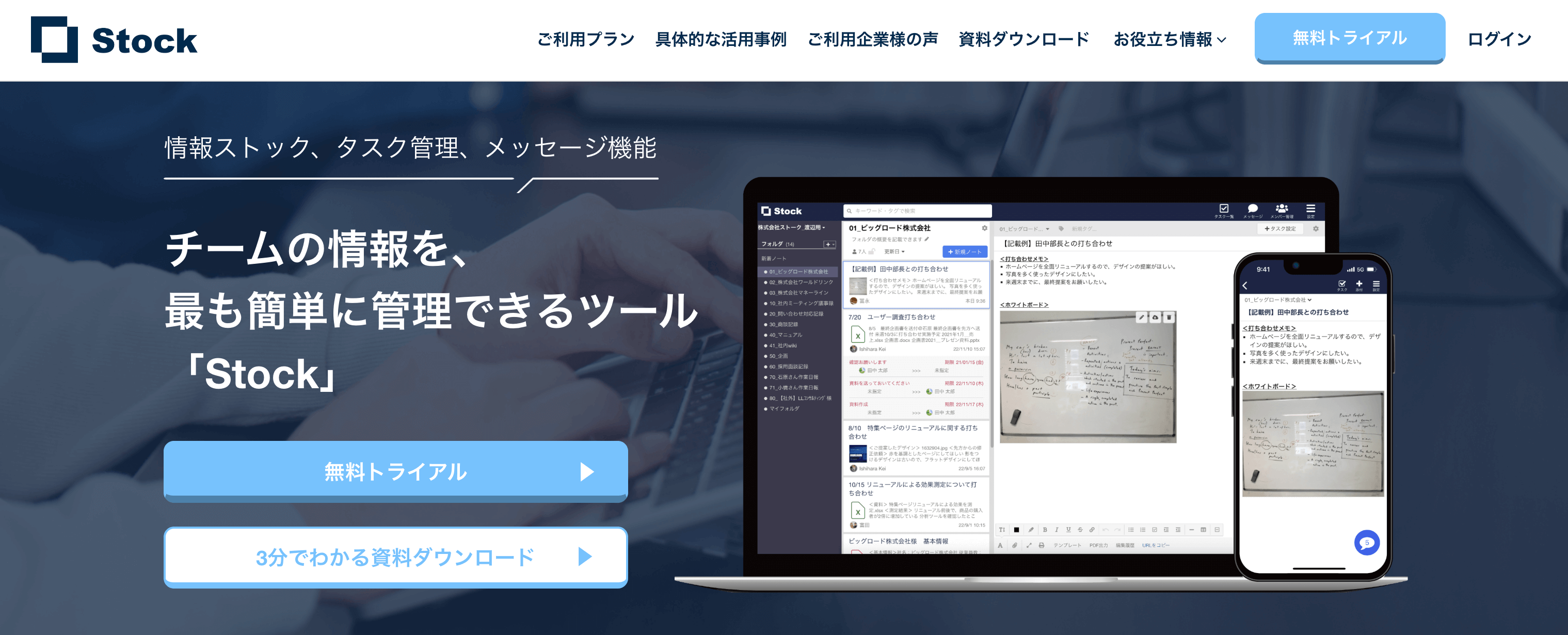

誰でも簡単に情報管理が効率化するツール「Stock」

/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /

チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITの専門知識がなくてもすぐに使える

「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。

- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる

作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。

- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる

直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

竹原陽子さん、國吉千恵美さん

リハビリデイサービスエール |

|

「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

※最低ご利用人数:5ユーザーから

自治体DXの概要や取り組むべき課題まとめ

ここまで、自治体DXで取り組むべき課題やDXが進まない理由・DX化の成功事例について解説しました。

地元住民に対して有意義なサービス提供には、自治体DXは不可欠です。しかし、自治体は民間企業とは異なり、アナログ文化の横行やDXへの理解の薄さから、改善に遅れが生じているのも事実です。

したがって、まずは情報共有の業務をDX化し、役所内の業務効率化から実現させましょう。とくに、成功経験を積み、業務の基盤をデジタル化するためにも「情報共有」そのものをDX化しましょう。

そこで、IT人材の育ちにくい自治体でも速やかにDXを達成するには、日々の情報共有に不可欠な機能が、過不足なく搭載されたシンプルな情報共有ツール「Stock」一択です。非IT企業を中心に240,000社以上の企業に導入され、情報共有のDX化に貢献しています。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」で自治体DXを実現させましょう。