近年、LINEをはじめとするコミュニケーションツールの普及に伴い、業務連絡を電子化する企業が増えています。デジタルでの業務連絡には「言った・言わない問題」を防止できるなどのメリットがあり、無駄の解消につながるのです。

しかし、「業務連絡を電子化したいが、どのツールを自社に導入すべきか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、業務連絡を電子化するおすすめツール3選と選定ポイントを中心に紹介します。

- 業務連絡を電子化するメリットを知りたい

- 業務連絡の電子化に便利なツールを比較検討したい

- 自社のアナログな業務連絡から脱却したい

という担当者の方はこの記事を参考にすれば、自社に最適なツールが見つかり、社内の情報共有を効率化できます。

目次

業務連絡を電子化すべき3つの理由

ここでは、業務連絡を電子化する3つの理由を紹介します。以下を参考にして、業務連絡を電子化するメリットや必要性を把握しましょう。

(1)伝達ミスを防げる

1つ目に、伝達ミスを防げる点が挙げられます。

口頭での連絡とは異なり、デジタルでは伝える情報が見える化されるため「伝え損ね」や「聞き漏れ」などの伝達ミスを防げます。また、連絡内容が履歴として記録されるので、「言った・言わない問題」も回避できるのです。

このように、業務連絡の電子化には「伝えたい情報を正確に伝えられる」というメリットがあります。

(2)スムーズに情報を共有できる

2つ目に、スムーズに情報を共有できる点が挙げられます。

業務連絡を電子化すれば、PCやスマホを使って離れた場所にいるメンバーにもすぐにメッセージを送れます。また、一度で複数人に共有することもできるので、社内の連絡手段として最適なのです。

以上のように、業務連絡を電子化すると、リアルタイムでスムーズに情報を共有でき、業務を進めやすくなります。

(3)コミュニケーションが活性化する

3つ目に、コミュニケーションが活性化する点が挙げられます。

業務連絡を電子化すれば、口頭や電話よりも簡単に連絡が取れます。とくに、チャット形式でやり取りできるツールであれば、気軽にメッセージを送ることができるので、社内のコミュニケーションが活性化するのです。

社員間でうまくやり取りできれば、「誰が何をしているか」の進捗も把握しやすくなり、チーム全体で作業をスムーズに進められます。したがって、デジタルで業務連絡できる仕組みを整えて、自社のコミュニケーションを活性化しましょう。

業務連絡にメール/LINEを使うリスクとは

業務連絡にメールやLINEが不向きな理由として「欲しい情報がすぐに見つからない」「セキュリティ面で不安が残る」などが挙げられます。

メールの場合、見たい情報を探すときには、該当のメールをその都度クリックして開く手間がかかります。さらに、ほかのメールに埋もれやすく、迷惑メールと一緒にゴミ箱に移してしまうケースも少なくありません。

また、LINEではやりとりが流れてしまうので、必要な情報を探すにはメッセージを遡らなければならず面倒です。加えて、LINEをプライベートでも利用していれば、社外の人に会社の重要情報を誤って送ってしまうリスクもあります。

以上の理由から、業務連絡の手段にメールやLINEを使うのは不適切です。したがって、「目的の情報をすぐに確認でき、セキュリティも万全なツール」が必要なのです。

【無料あり】業務連絡に電子化におすすめの情報共有ツール・アプリ3選

以下では、業務連絡を電子化するおすすめの情報共有ツール・アプリ3選を紹介します。

業務連絡を電子化すれば、伝達ミスを防いで「言った・言わない問題」を解消したり、社内のコミュニケーションを活性化したりできます。ただし、メールやLINEでは欲しい情報が見つかりづらいうえ、セキュリティ面で不安も残るのです。

したがって、業務連絡には「必要な情報をすぐに見つけられて、セキュリティが万全な情報共有ツール」を使いましょう。ただし、多機能で操作が複雑なツールは社内に浸透しづらいので「誰でも簡単に使える操作性か」を重視する必要があります。

結論、業務連絡の電子化には、非IT企業の65歳以上の方でも簡単に使いこなせて、セキュリティも万全な情報共有ツール「Stock」一択です。

Stockの「ノート」に残した業務連絡はリアルタイムで社員に共有されるほか、ノートに紐づいた「メッセージ」で話題が錯綜せずスムーズにやり取りできます。また、「検索機能」を使えば、キーワードを入力するだけで必要な情報がすぐに見つかるのです。

【Stock】最も簡単に業務連絡ができるツール

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

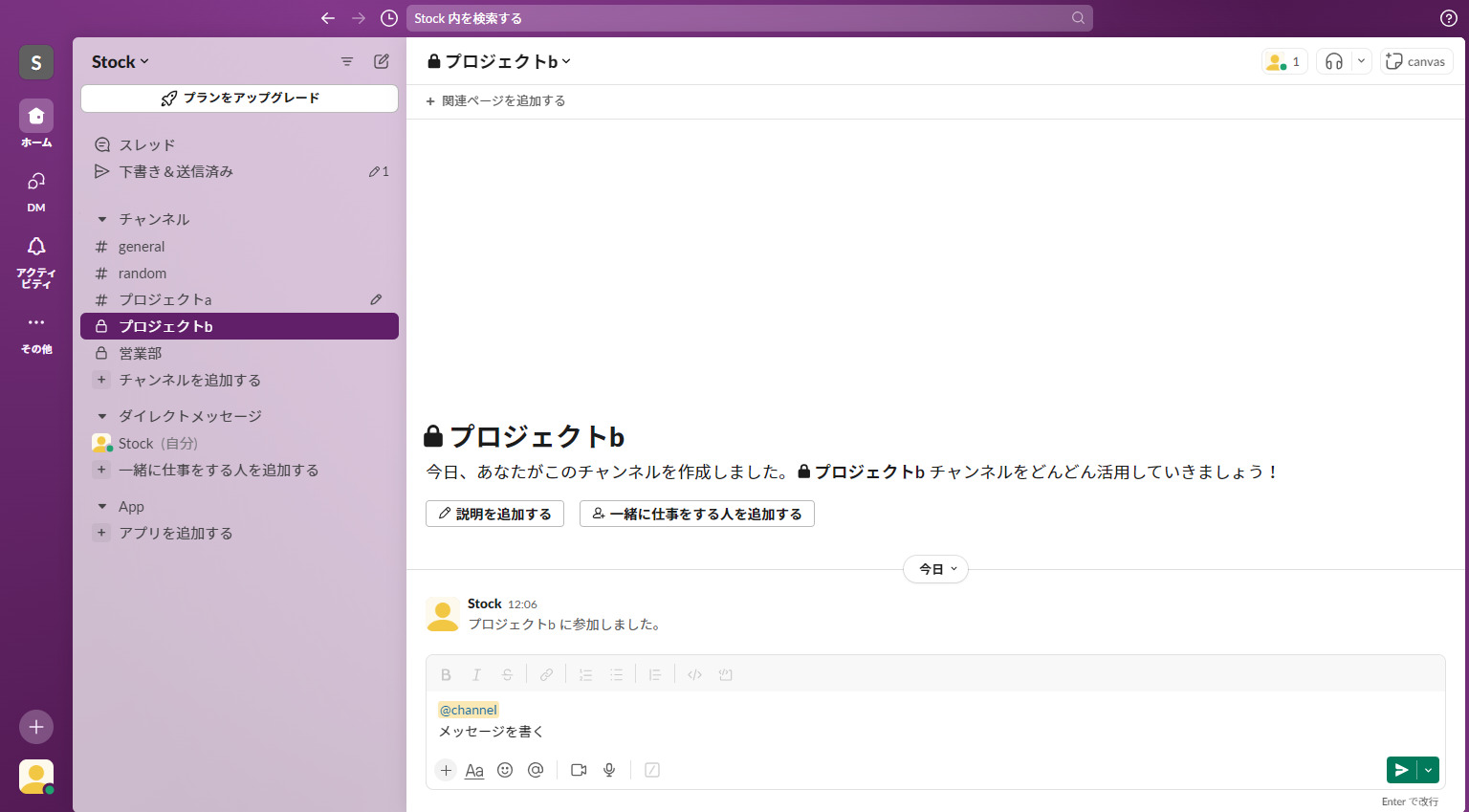

【Slack】多機能なビジネスチャットツール

<Slackの特徴>

- 多機能なビジネスチャットツール

- チャンネルごとに話題を整理できる

Slackは、テキストでやり取りするチャットに加え、音声・ビデオ通話、録画・録音などの豊富な機能を備えています。さまざまな外部ツールとの連携も可能で、カスタマイズ性が高いです。

Slackでは、部署やプロジェクトごとにチャンネルを作成して、話題を整理しながら業務連絡ができます。

<Slackの機能・使用感>

- プライベートチャンネル機能

- 検索機能

社内全員が閲覧できるパブリックチャンネルに対し、プライベートチャンネル機能を使えば、チャンネルの公開範囲を招待されたメンバーのみに限定できます。そのため、顧客の個人情報といった重要な情報も安心して扱えるのです。

メッセージやチャンネル、ファイルなどの項目ごとに絞り込んで検索できるので、目的の情報をすぐに見つけられます。

<Slackの注意点>

- 無料プランはメッセージの履歴が削除される

- メッセージが埋もれやすい

Slackの無料プランでは、90日間を過ぎるとメッセージの履歴が削除されるため、過去のやり取りを残したい方は有料化が必須です。

利用しているユーザーからは「メッセージが埋もれて必要な情報を見逃してしまう」という声があります。(参考:ITreview)

<Slackの料金体系>

- フリー:無料

- プロ:1,050円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス:1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise Grid:要問合せ

【LINE WORKS】LINEと連携可能なツール

<LINE WORKSの特徴>

- LINEと連携可能なチャットツール

- スケジュールやタスクも管理できる

LINE WORKSは、LINEのような使用感で導入即日でも操作しやすい点が特徴です。また、LINEと連携することでLINEユーザーともチャットできるので、顧客や取引先などの社外の人とも連絡が取れます。

スケジュール管理機能やタスク管理機能、アンケート機能なども搭載しており、業務のさまざまな場面で活用できます、

<LINE WORKSの機能・使用感>

- 掲示板機能

- タスク管理機能

掲示板機能を使えば、社内全体に業務連絡を周知できます。また、情報の内容に合わせて掲示板ごとに閲覧・編集範囲を設定できるので、特定のメンバーに一括で情報共有したいときにも便利です。

トーク内容から直接タスクを作成できます。また、メンバーのタスクを一覧表示したり、他のメンバーにタスクを割り当てたりして、チーム単位でタスク管理することも可能です。

<LINE WORKSの注意点>

- 情報が流れやすい

- 無料プランでは容量が制限される

- 検索機能が乏しい

チャット形式でスピーディーにやり取りできる一方、重要な情報も次々と流れてしまうので、メッセージを見落としてしまう可能性があります。

無料プランの場合、ストレージ数が5GBまでに制限されます。そのため、多くの情報を扱いたい場合は有料化が必要です。

利用しているユーザーからは「検索機能がうまく機能しない」という声があります。(参考:ITreview)

<LINE WORKSの料金体系>

- フリー:無料

- スタンダード:540円/ユーザー/月(月払い)

- アドバンスト:960円/ユーザー/月(月払い)

<比較表>おすすめの情報共有ツール・アプリ一覧

業務連絡の電子化におすすめの情報共有ツール・アプリ一覧の比較表は以下の通りです。

| Stock【一番おすすめ】 | Slack | LINE WORKS | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |

最も簡単に業務連絡ができるツール |

多機能なビジネスチャットツール |

LINEと連携可能なツール |

| メッセージ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| タスク管理機能 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

| 注意点 |

機能がシンプルなため、AIによる質問機能はない |

無料プランはメッセージの履歴が削除される |

情報が流れやすい |

| 料金 |

・無料プランあり

・有料プランは500円/ユーザー/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは1,050円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは540円/ユーザー/月~ |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「Slack」の詳細はこちら |

「LINE WORKS」の詳細はこちら |

以上のように、ツールごとにメリットやデメリット、料金が異なるので、それぞれを十分に比較検討しましょう。また、社員が利用することを想定して「全員が使いこなせるツールか」も重視する必要があります。

情報共有ツールを選定する3つのポイント

ここでは、情報共有ツールを選定する3つのポイントを紹介します。以下を参考に選び、自社で活用できるツールを導入しましょう。

(1)時間や場所を問わず利用できるか

1つ目のポイントは、時間や場所を問わず利用できることです。

ツールを選ぶときは、さまざまなデバイスから使えて、離れた場所にいるメンバーともスムーズに連絡が取れるか確認しましょう。スマホやタブレットに対応していないツールでは、通勤や外回りのときの連絡の確認が難しいのです。

したがって、スマホやタブレット端末にも対応している情報共有ツールがビジネスには最適です。

(2)情報を適切に管理できるか

2つ目のポイントは、業務連絡を適切に管理できることです。

業務連絡の内容は、あとからスムーズに確認できるように、すぐに見つけられる状態で管理する必要があります。具体的には、部署や業務ごとに情報を整理できるツールを導入すべきです。

たとえば、連絡事項をメモできる「ノート」を「フォルダ」単位でまとめられる「Stock」のようなツールであれば、保存場所に迷うことはありません。

(3)過不足ない機能が備わっているか

3つ目のポイントは、過不足ない機能が備わっていることです。

多機能で操作が複雑なツールは社員が使いこなせず、結果として放置される事態になりかねません。また、多機能なツールは利用料金が比較的高いため、機能を使いこなせなければ無駄な機能に料金コストをかけることになるのです。

したがって、業務連絡に必須の機能が過不足なく揃ったシンプルなツールを選んで、すべての社員が使えるようにしましょう。

業務連絡を電子化する情報共有ツールまとめ

ここまで、業務連絡を電子化する情報共有ツールや選定ポイントを中心に紹介しました。

業務連絡をメールやLINEで共有すると、ほかのメッセージで埋もれてしまい見つけ出すのに時間がかかります。したがって、業務連絡の電子化には「必要な情報を瞬時に見つけられる情報共有ツール」を選びましょう。

ただし、多機能で操作が複雑なツールは、ITに詳しくない社員が使いこなせず、結果として社内に浸透しません。したがって、「機能に過不足のないシンプルな情報共有ツール」が最適なのです。

結論、自社の業務連絡の電子化には、非IT企業の65歳以上の方でも導入即日から使いこなせる情報共有ツール「Stock」一択です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、社内の情報共有体制を整えましょう。