多くの企業で利用されるWindowsの基本機能のひとつに、ファイルのバックアップや共有ができる「共有フォルダ」があります。ファイルをメールなどで送受信する手間がなく、PCだけで使えるので、自社のIT化を進めるのに活用されています。

一方、存在は知っているものの「共有フォルダの作り方が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、Windows10と11で共有フォルダを作る手順を画像つきでわかりやすく紹介します。

- Windows10/11で共有フォルダを作成する方法を知りたい

- 共有フォルダをより安全で簡単に管理したい

- 社内のあらゆる情報をスムーズに管理できるツールを探している

という担当者の方は本記事を参考にすると、Windowsで共有フォルダを作成する方法がわかり、さらに自社に最適な情報共有の手段も見つかります。

目次

Windowsの共有フォルダに関するよくある質問

まずは、Windowsの共有フォルダに関する、よくある質問を紹介します。共有フォルダを有効活用すれば効率化が図れるものの、使い方がわからなければ浸透しないので担当者は必見です。

Q1. 共有フォルダとは

共有フォルダとは、「インターネットを通じて、PC内にあるファイルを任意のメンバーとやりとりできるフォルダ」を指します。

非IT企業ではUSBやメールを用いたファイルの共有が一般的ですが、いずれの方法でもスピーディなファイル共有ができないうえ、、情報漏えいのリスクが高いです。

しかし、共有フォルダを活用すると、情報漏えいのリスクを削減しつつ、任意のメンバーとリアルタイムで作業できるようになります。

Q2. 共有フォルダの場所はどこか?

Windowsにおける共有フォルダの場所は、以下の手順で確認できます。

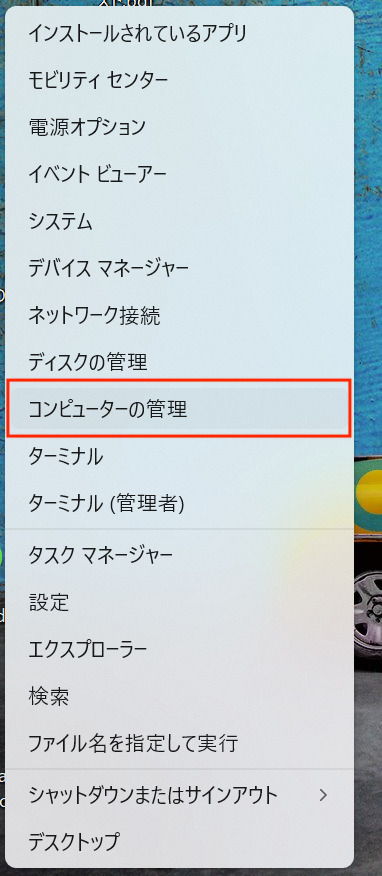

1.「Windowsボタンを右クリック」→「コンピューターの管理」を選択します。

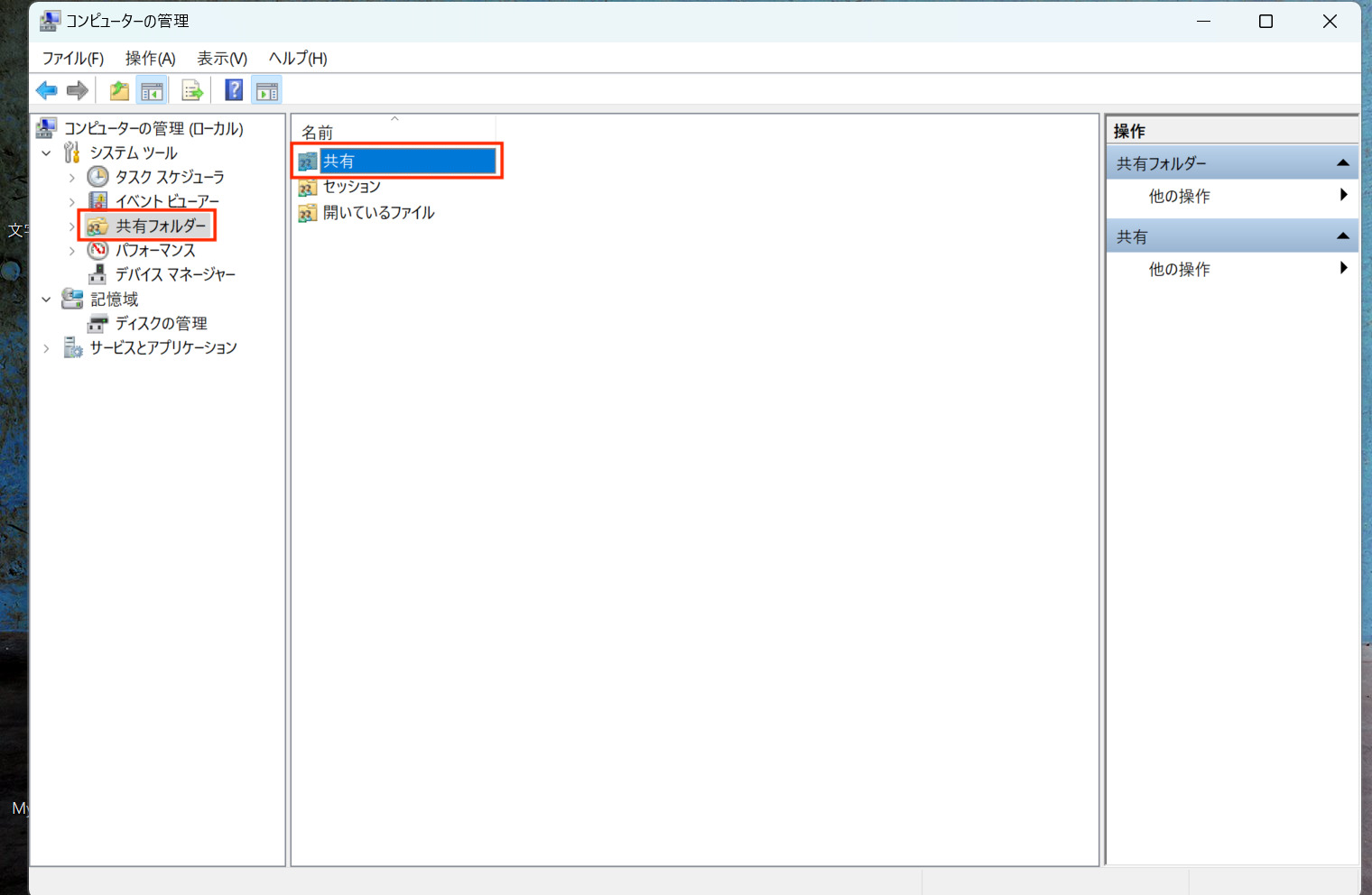

2.「共有フォルダー」を押して開かれた画面にて、表示された(共有された)フォルダが確認できます。共有したファイルも確認したい場合は、各フォルダ名をクリックすると中身を確認できます。

Q3. 共有フォルダのおすすめの使い方

共有フォルダのおすすめの使い方として、以下のふたつが挙げられます。

- 任意のメンバーとの共同作業

- 離れた場所にいるメンバーとの情報共有

任意のメンバーを共有フォルダに設定できます。したがって、プロジェクトメンバー間で共有する情報が複数あるケースなどでは、実際に共有フォルダを使い、複数人で共同作業ができるようになるのです。

インターネットに接続されていれば、距離が離れたメンバーともスムーズに情報共有できます。そのため、外出の多い社員であっても、帰社や電話確認をせずにコミュニケーションが取れるのです。

以上のように、共有フォルダを使いこなせれば、効率的に業務を進められます。ただし、「共有フォルダの使い方や設定」が、正しく周知されていなければならない点に注意しましょう。

Q4. 共有フォルダにアクセスできない時の対処法

共有フォルダにアクセスできない時の対処法2選を紹介します。PCを再起動したり、権限の設定が該当したりしてもアクセスできない場合は以下の方法を試しましょう。

- ネットワーク設定の再確認

- ファイル共有の詳細設定の再確認

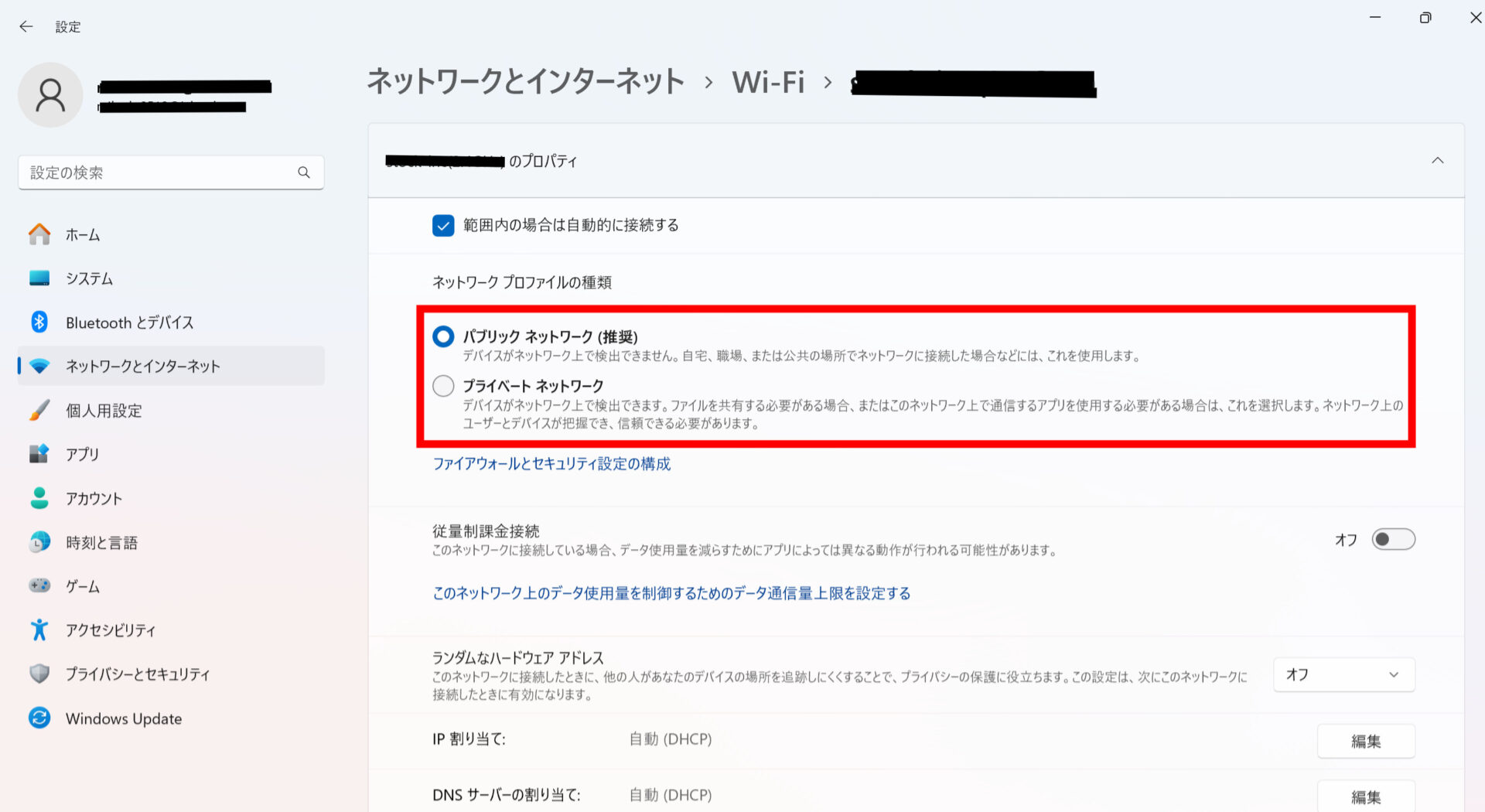

ネットワーク設定が「プライベートネットワーク」ではなく「パブリックネットワーク」になっていると、共有フォルダにアクセスができません。そのため、「プライベートネットワーク」に設定されているか確認しましょう。

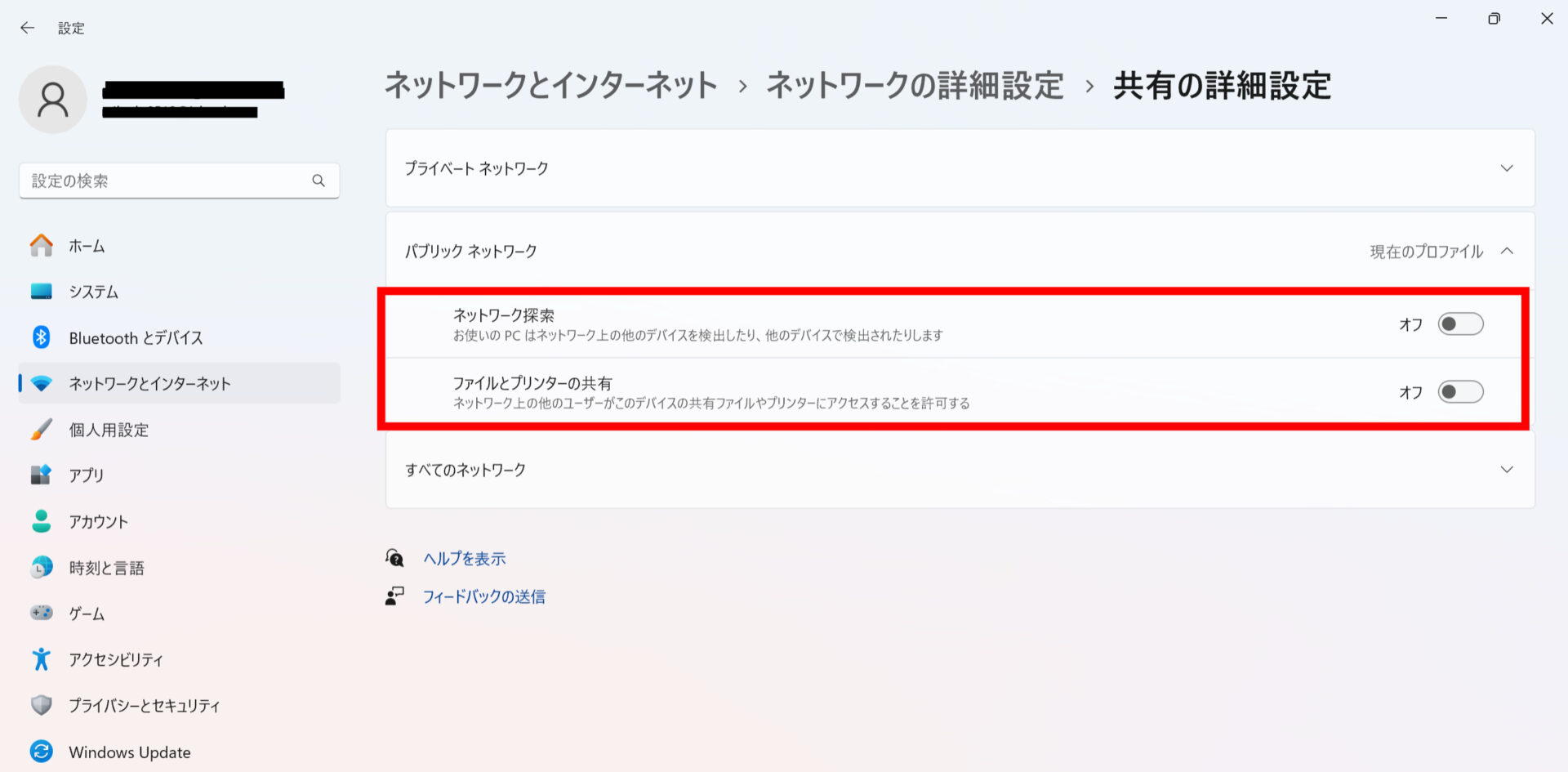

ファイル共有の詳細設定画面で「ネットワーク検索」と「ファイルとプリンターの共有」の項目がオフになっている場合は、共有フォルダにアクセスできません。そのため、どちらもオンになっているか確認しましょう。

Windows10で共有フォルダを作成する手順

以下では、Windows10で共有フォルダを作成する手順を解説します。主にパソコン側の設定とフォルダ側の設定の2ステップに分かれています。

ステップ(1)パソコン側で共有設定をONにする

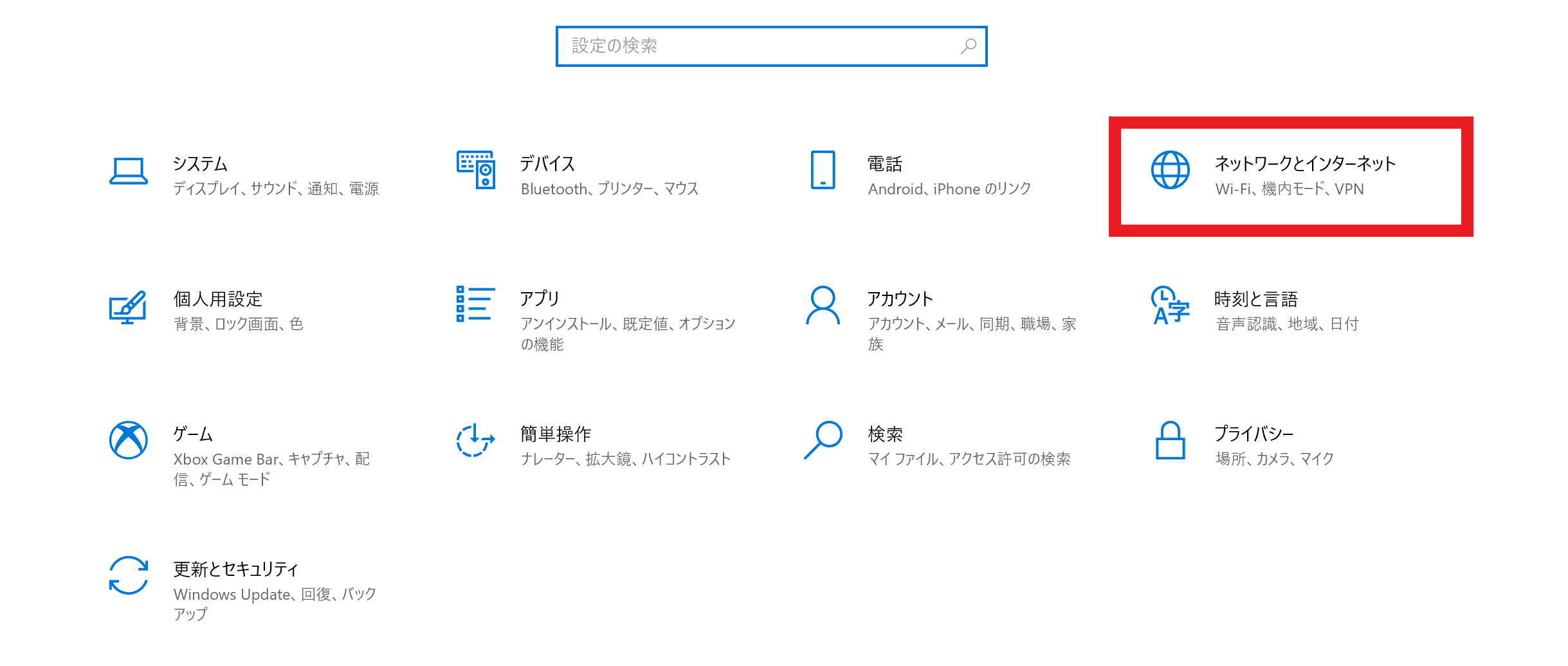

1.まずは、Windowsボタンから設定画面を開いて[ネットワークとインターネット]をクリックします。

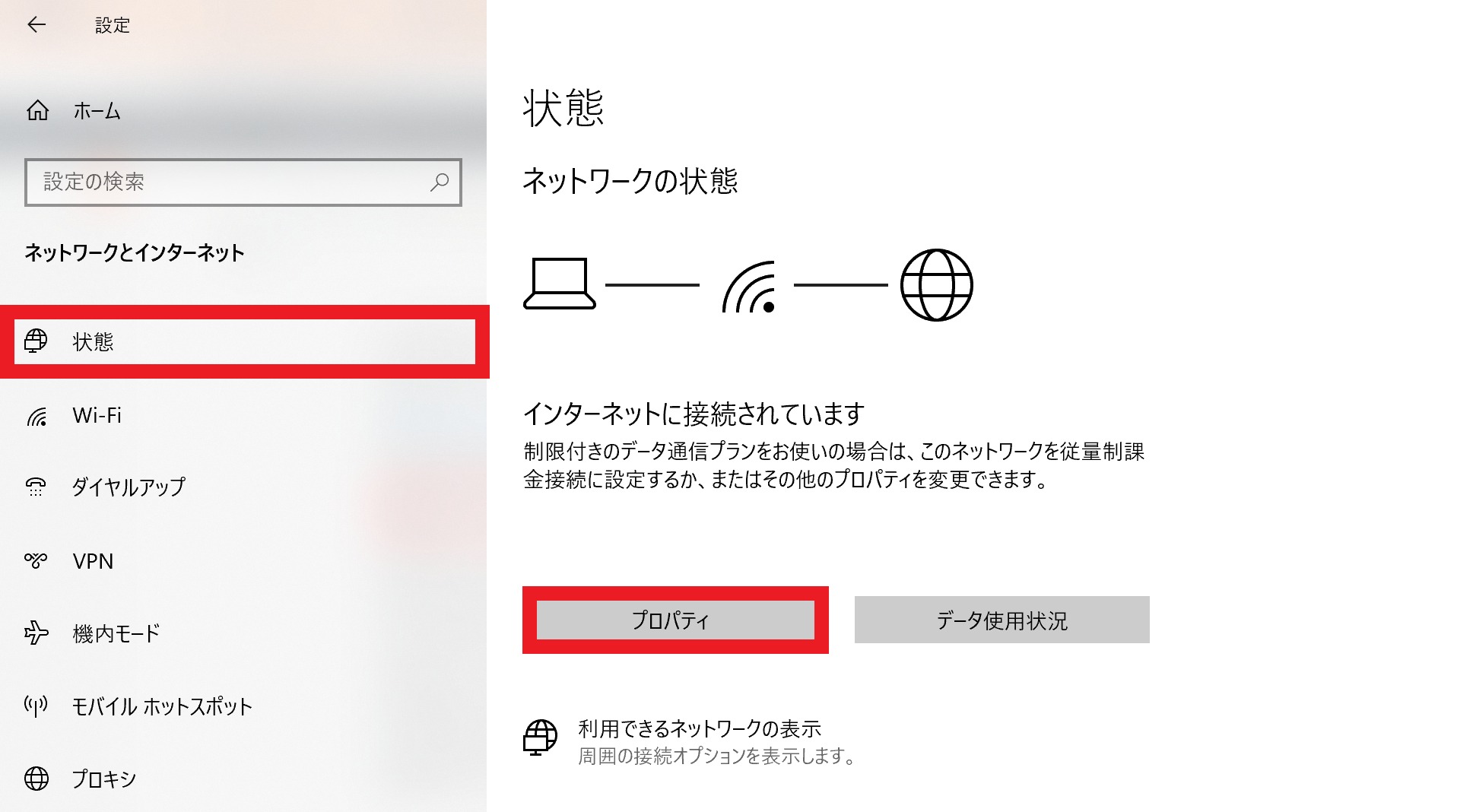

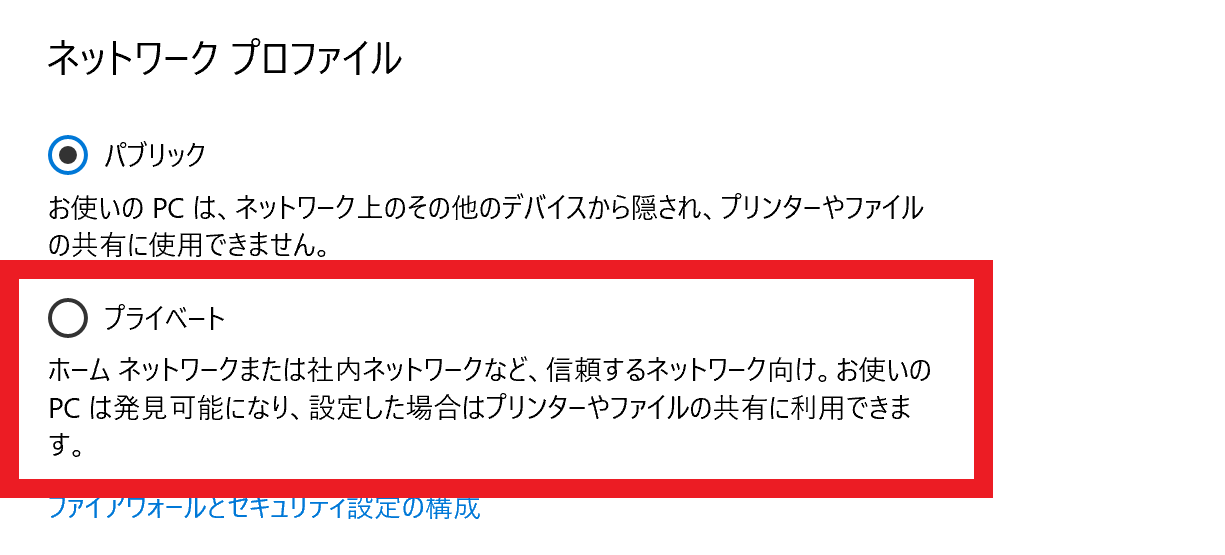

2.[ネットワークとインターネット]から[状態]を開いて[プロパティ]をクリックし、ネットワークプロファイルを[プライベート]に変更します。

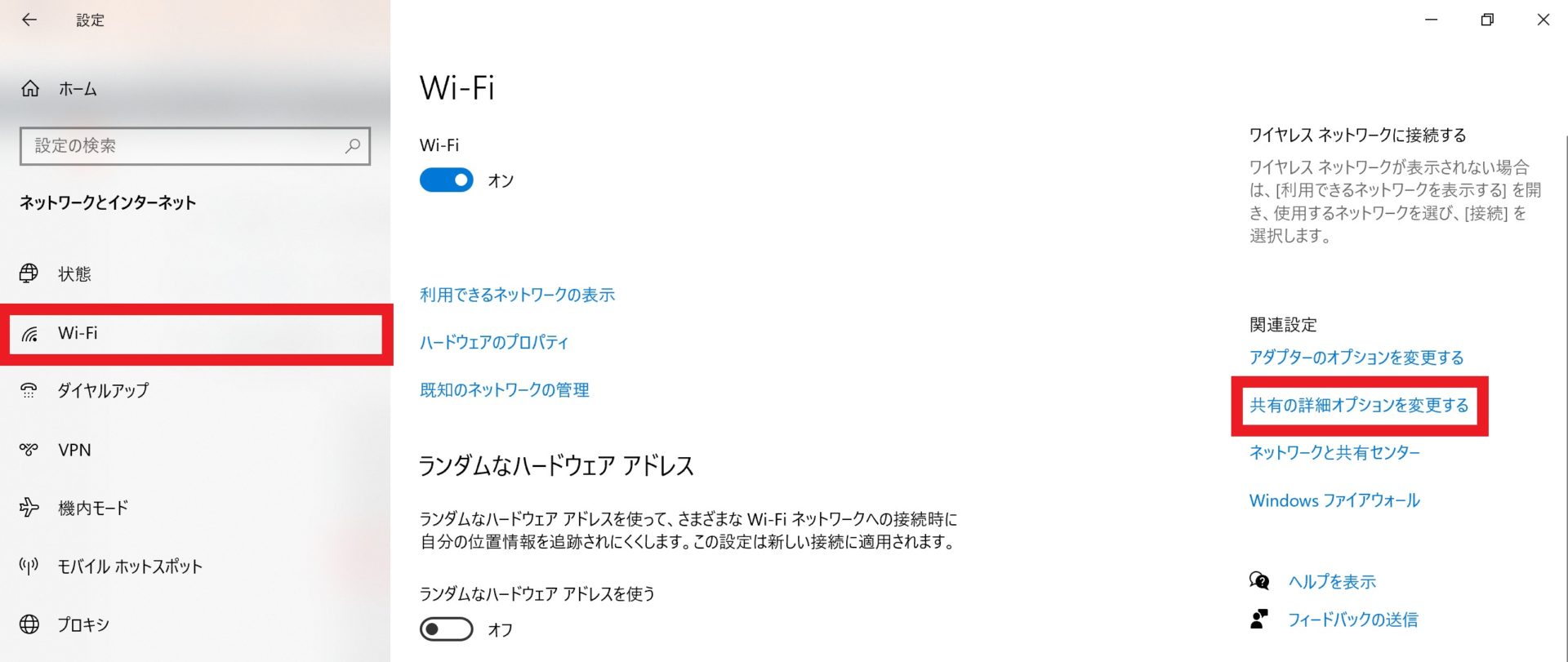

3.[ネットワークとインターネット]に戻り[Wi-Fi]を開いて[共有の詳細オプションを変更する]をクリックします。

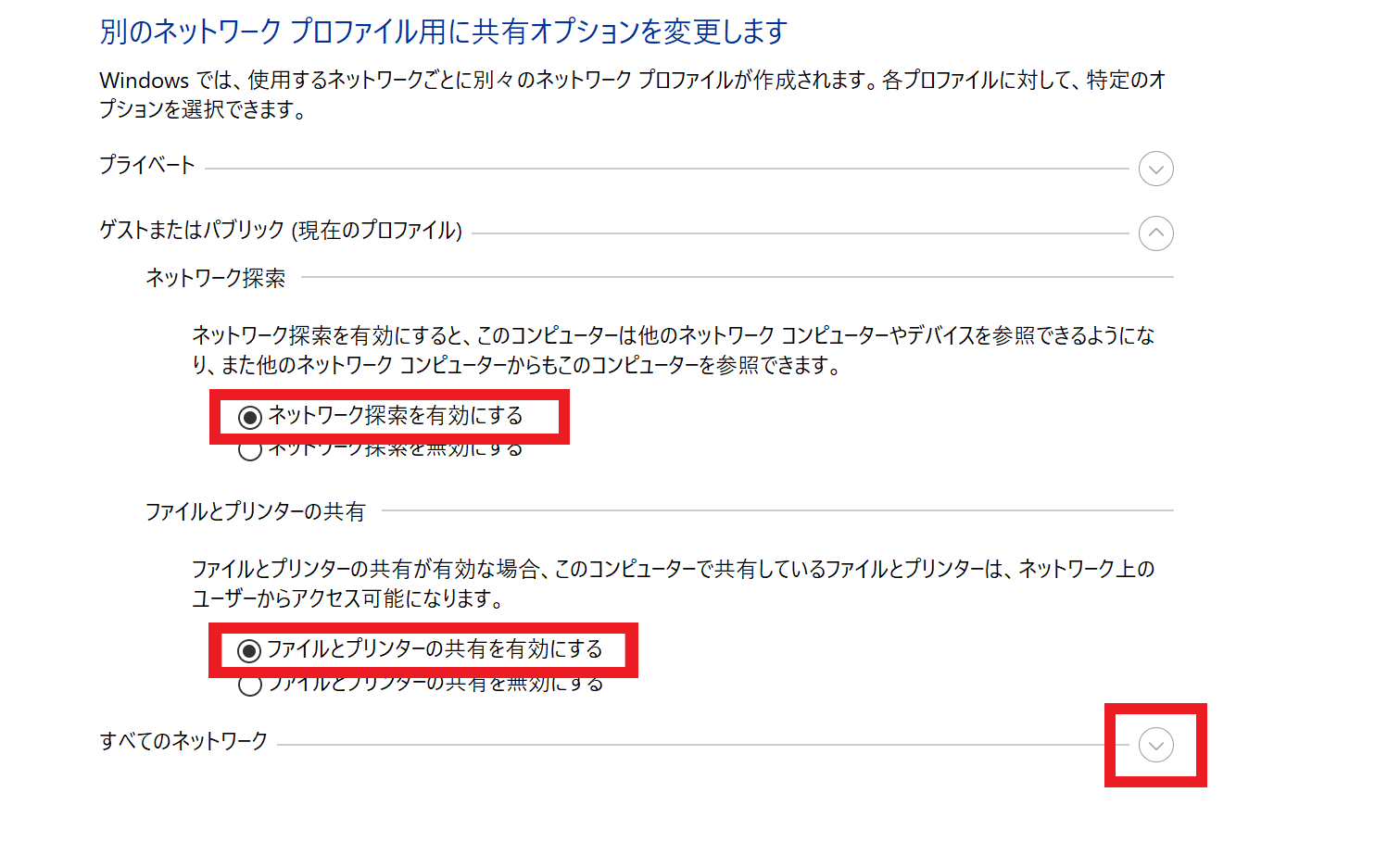

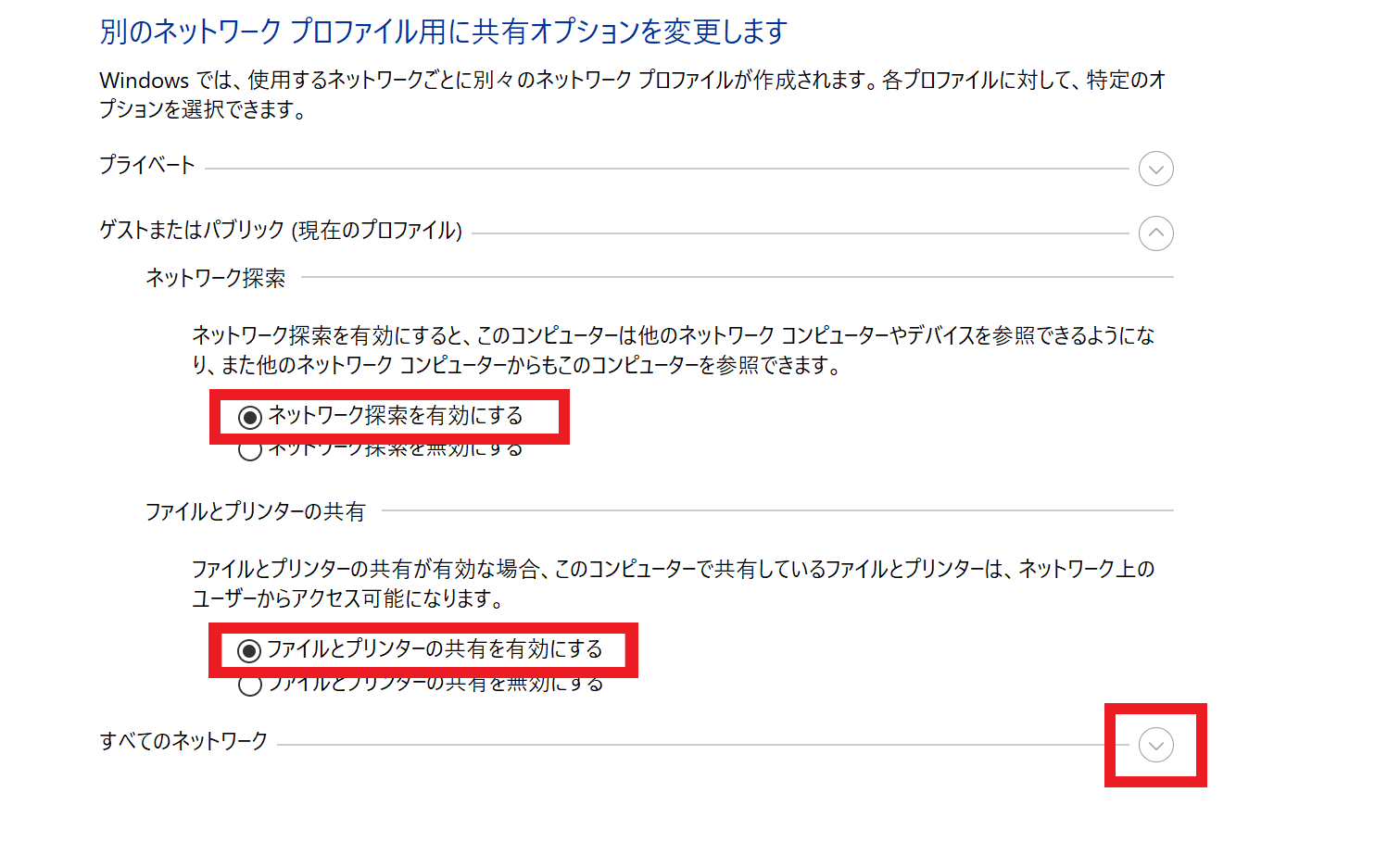

4.以下の画像のように[ネットワーク探索を有効にする]と[ファイルとプリンターの共有を有効にする]の2か所を選択して[すべてのネットワーク]を開きます。

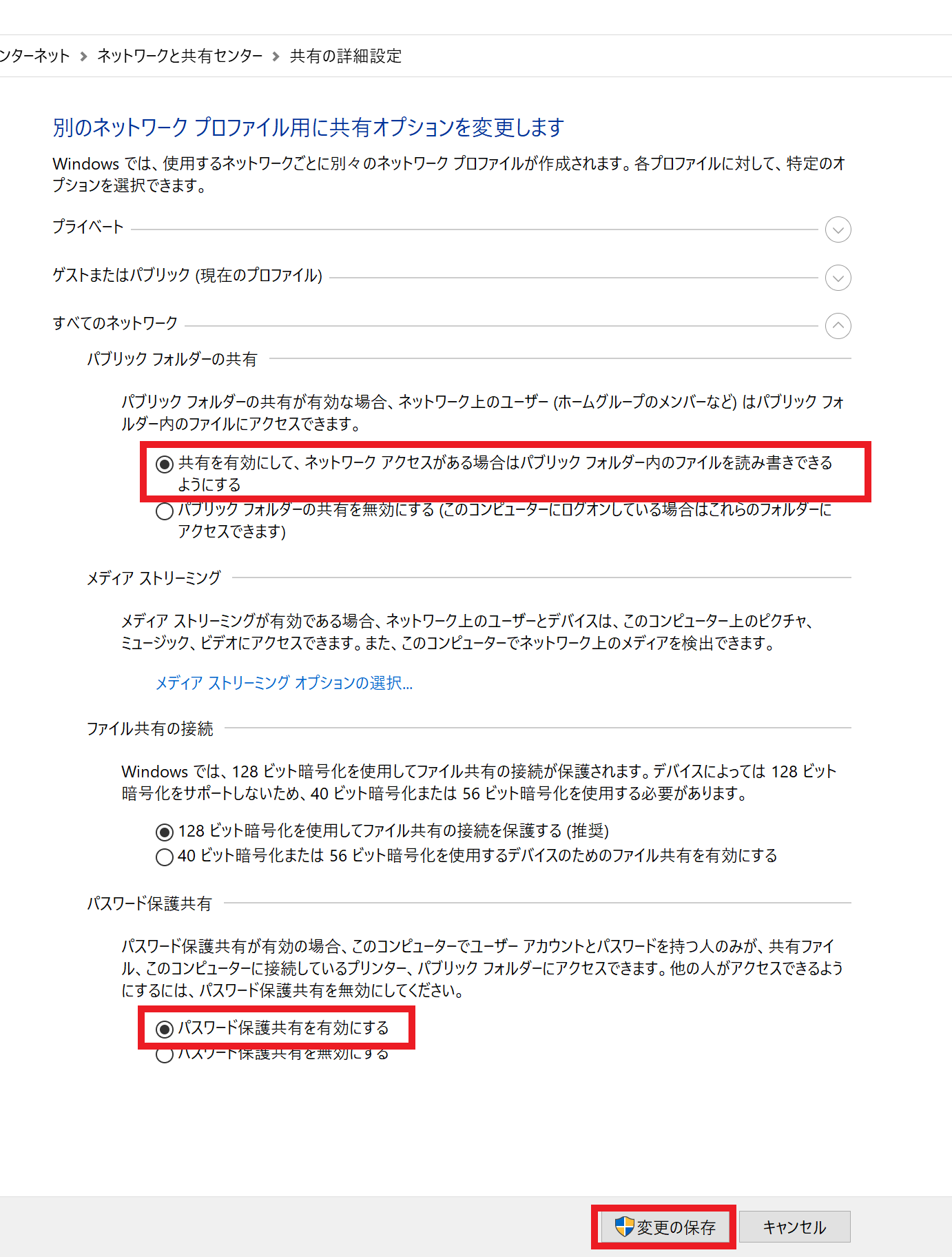

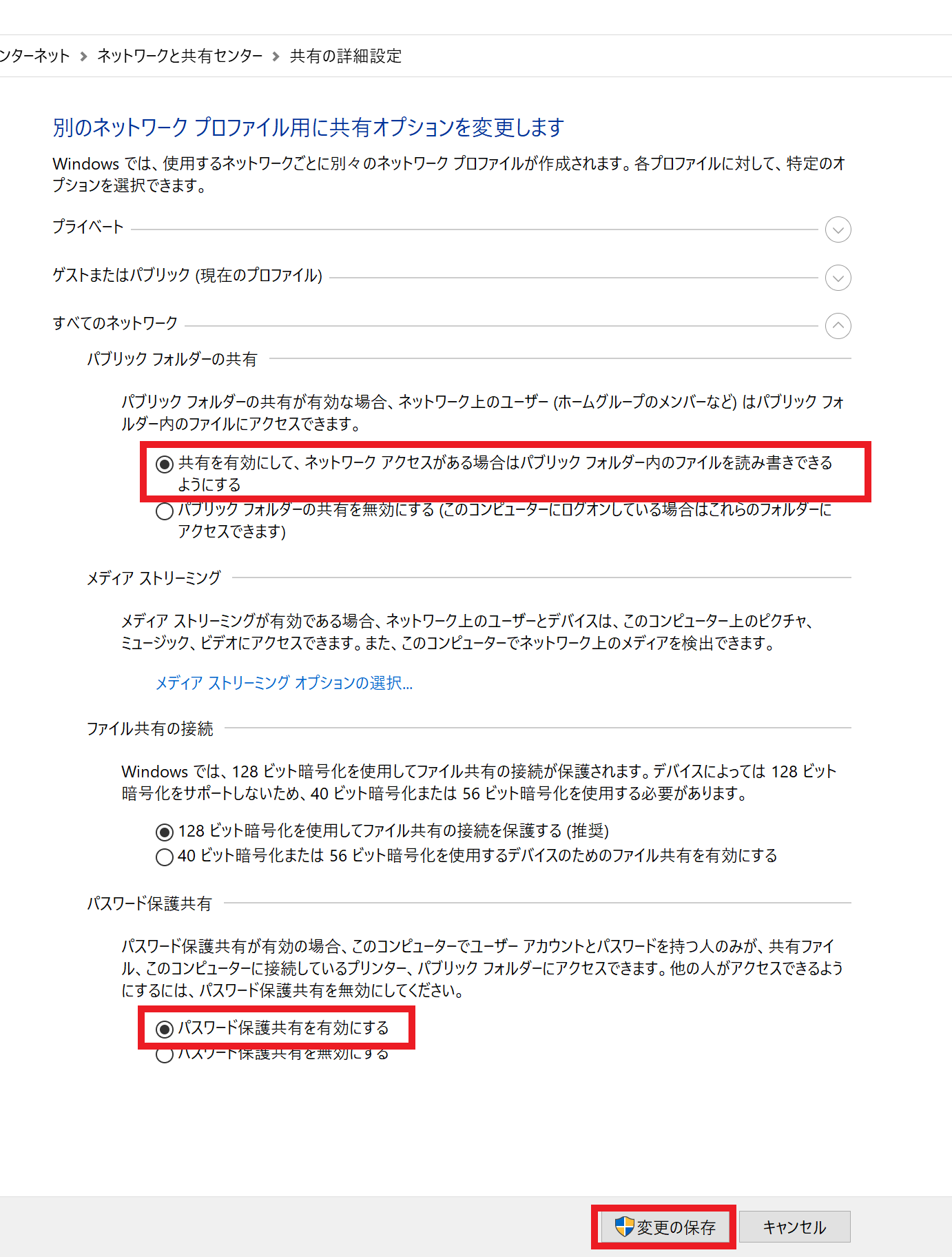

5.以下の画像の2か所を選択し[変更の保存]をクリックすれば完了です。

ステップ(2)フォルダ側で共有設定をONにする

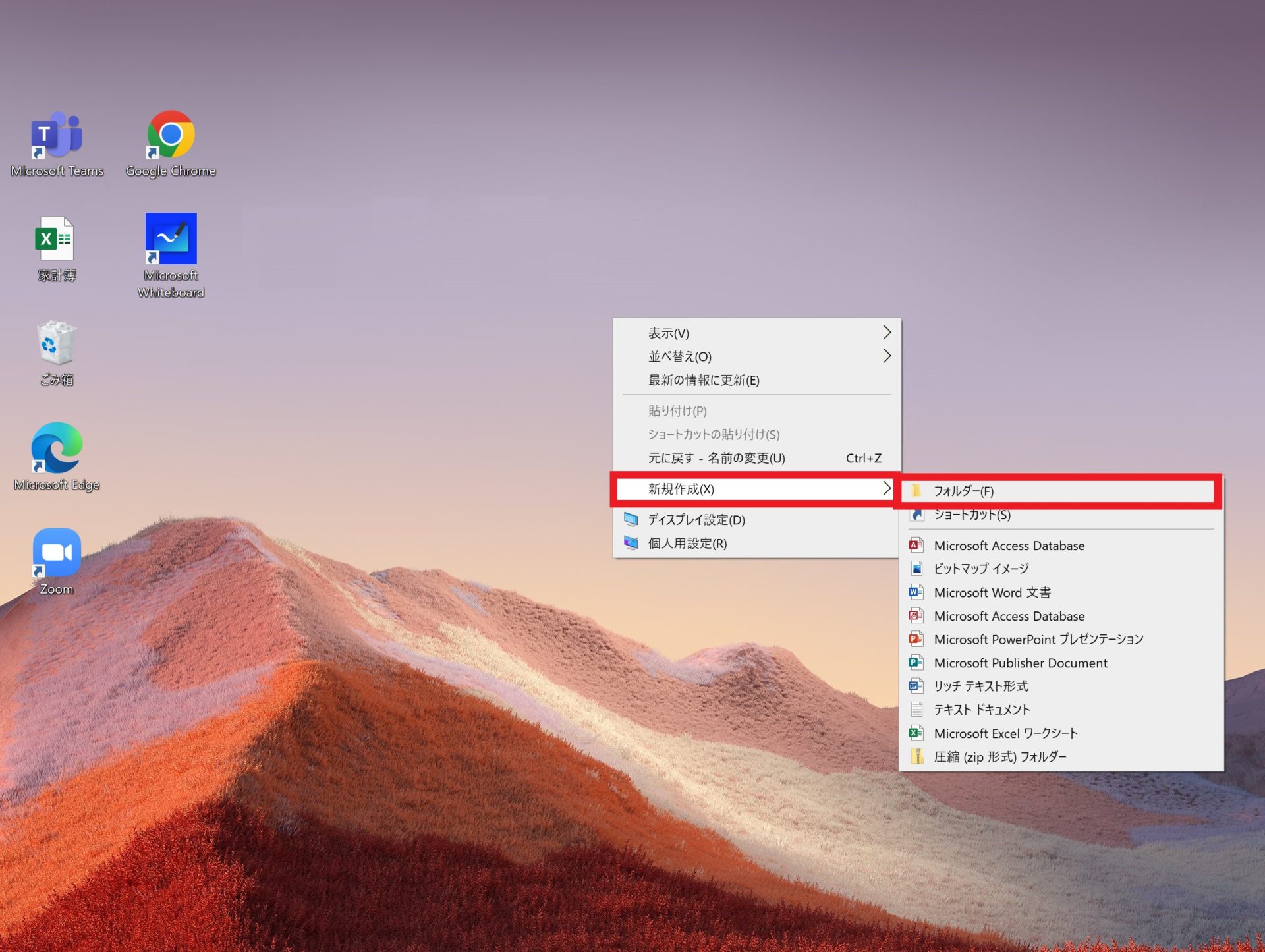

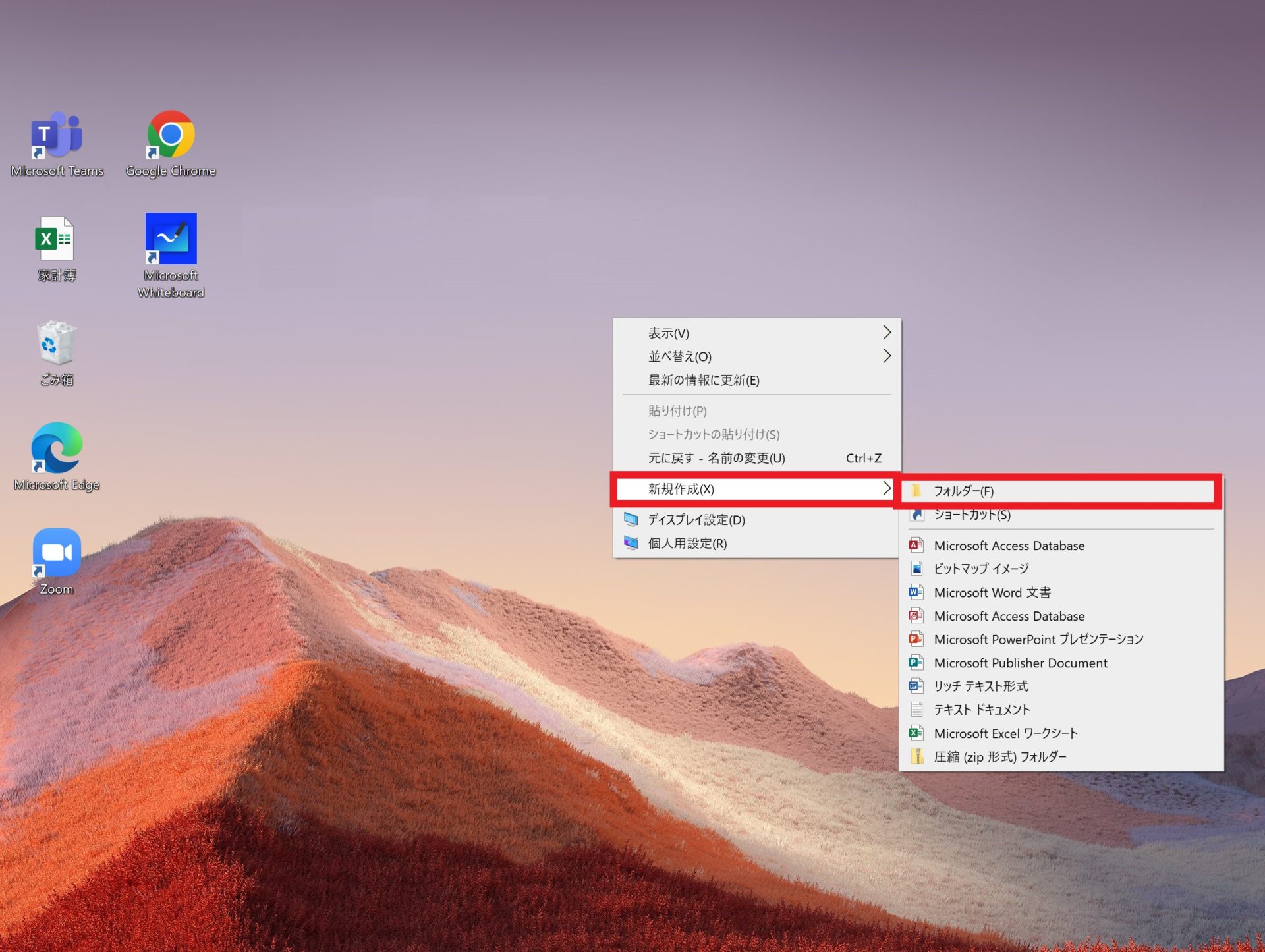

1.デスクトップ画面を右クリックし[新規作成]から[フォルダ]を選び、共有したいフォルダを作成します。

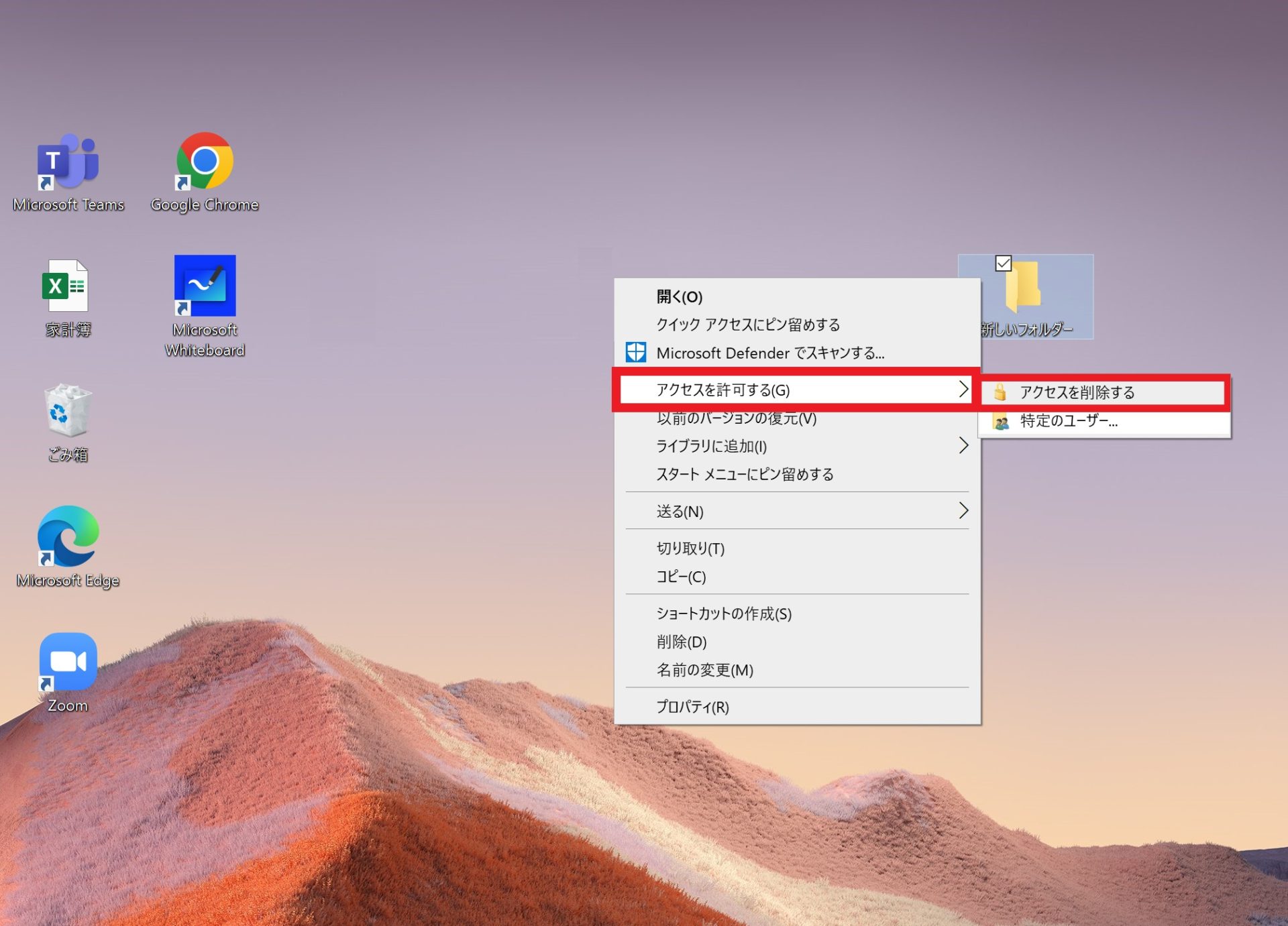

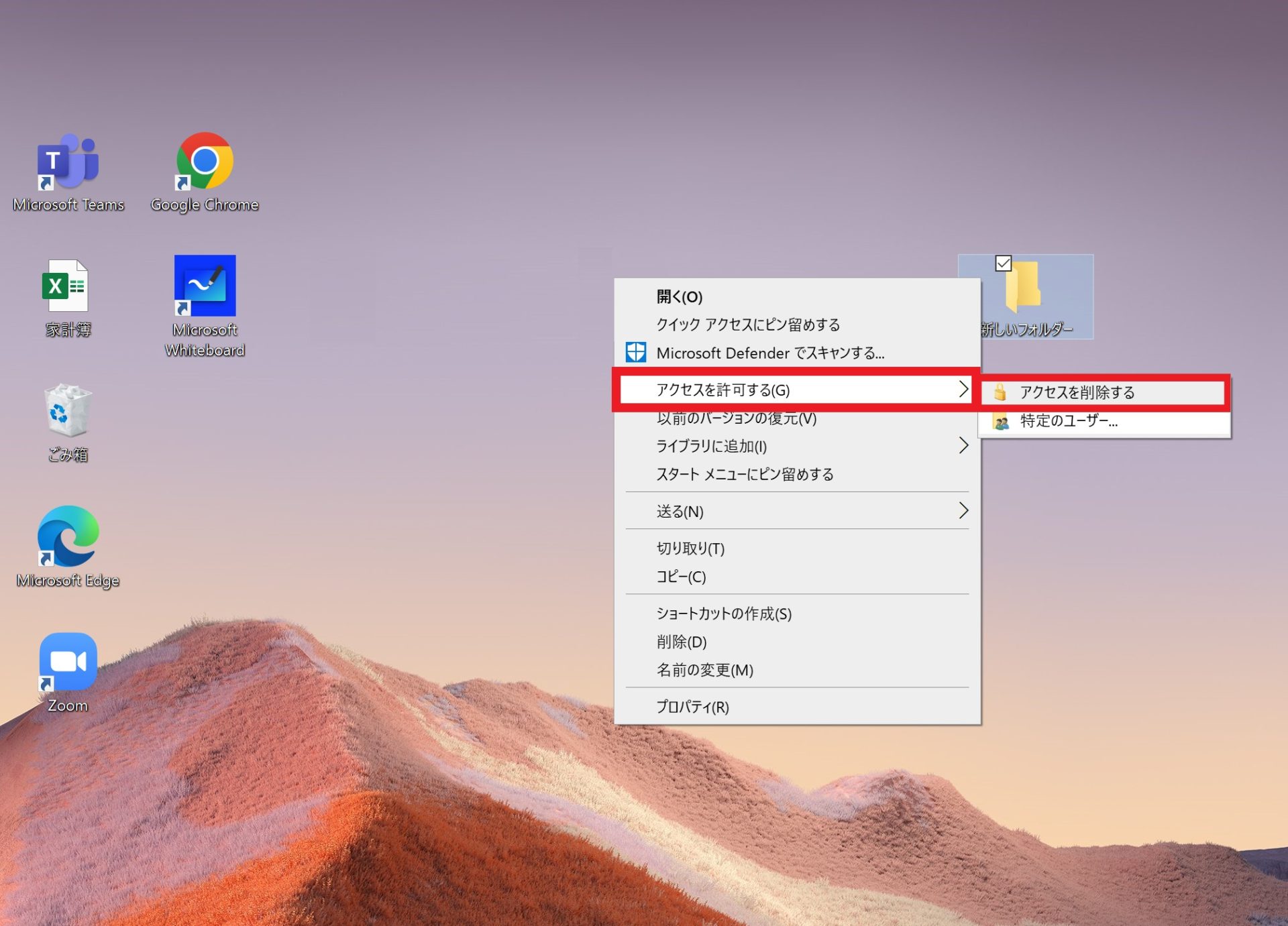

2.該当のフォルダを右クリックし、[アクセスを許可する]から[特定のユーザー]を選びます。

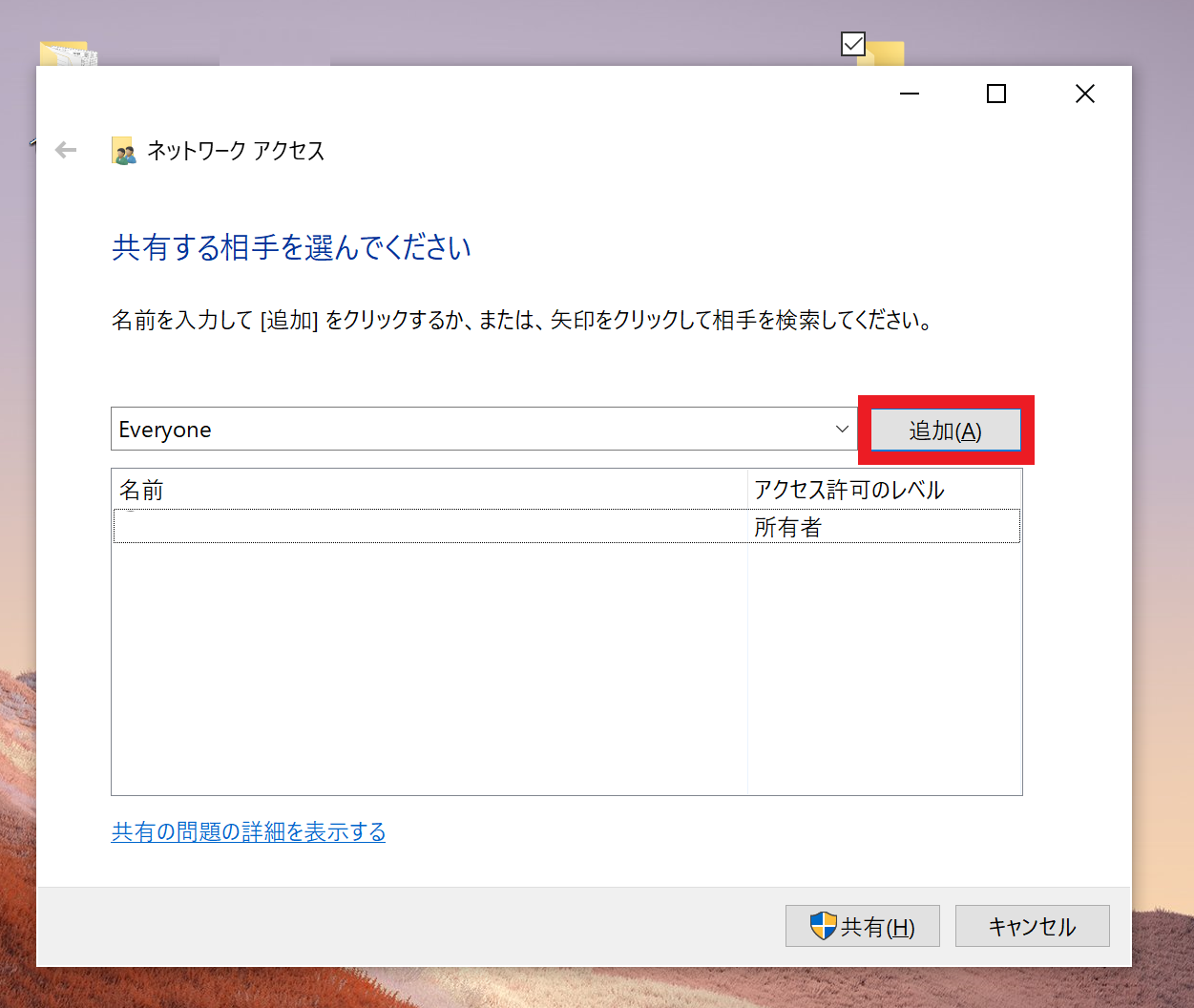

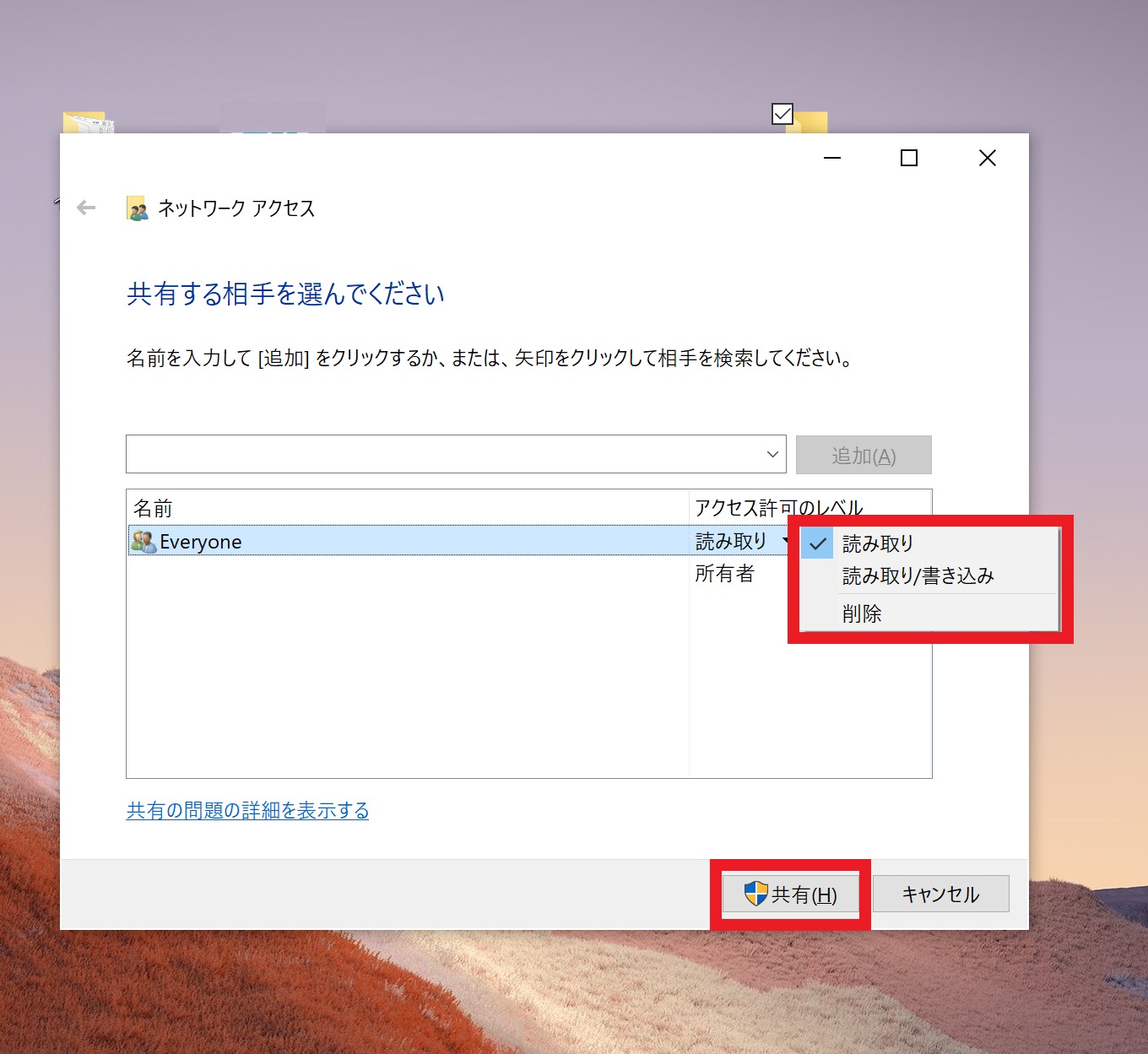

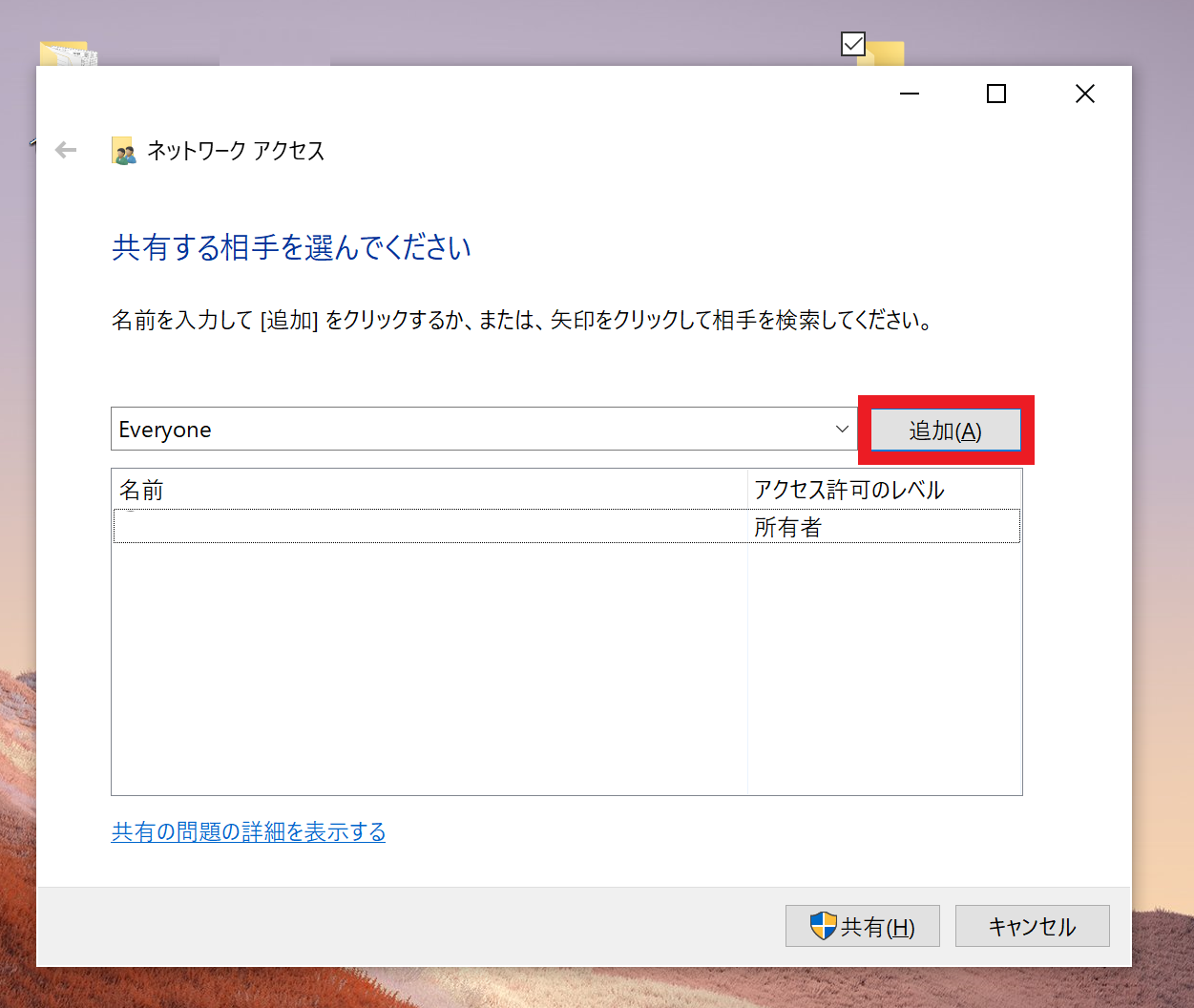

3.ネットワークアクセスが表示されるので、[追加]ボタンの左にあるボタンをクリックし、一覧から[Everyone]を選択して追加します。

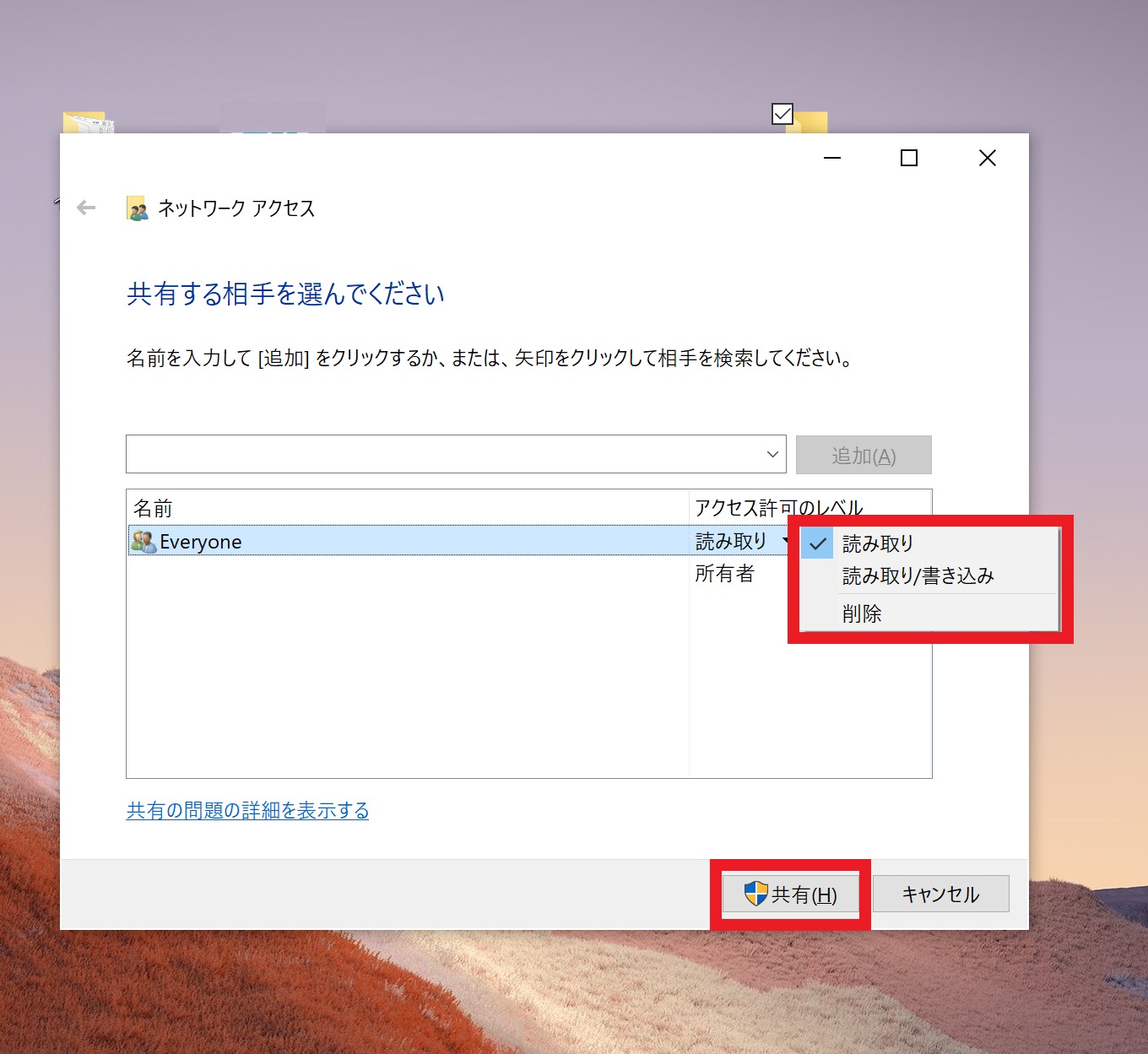

4.最後に、アクセスレベルを設定します。[読み取り]はほかのパソコンからファイルの新規追加や変更ができません。

一方、[読み取り/書き込み]はファイルの作成や変更が可能です。設定が完了してから[共有]をクリックします。

このように、Windows10で共有フォルダを作成するには「パソコン側」と「フォルダ側」の双方で作業に取り組む必要があり、設定が面倒です。そのため、ITに不慣れな方は、手順が分かっていても時間がかかる恐れがあります。

したがって、スムーズにファイルを共有するには、メールを使える方であれば簡単に使いこなせるシンプルなITツール「ナレカン」がおすすめです。「記事(ノート)」にファイルを添付するだけで、特別な操作は不要で、ストレスなくファイル共有を実現できます。

Windows11で共有フォルダを作成する手順

社内のネットワークを利用してフォルダを共有できる「Windows11」での共有フォルダの作り方を紹介します。Windows10の場合と異なる操作があるので注意しましょう。

ステップ(1)パソコン側で共有設定をONにする

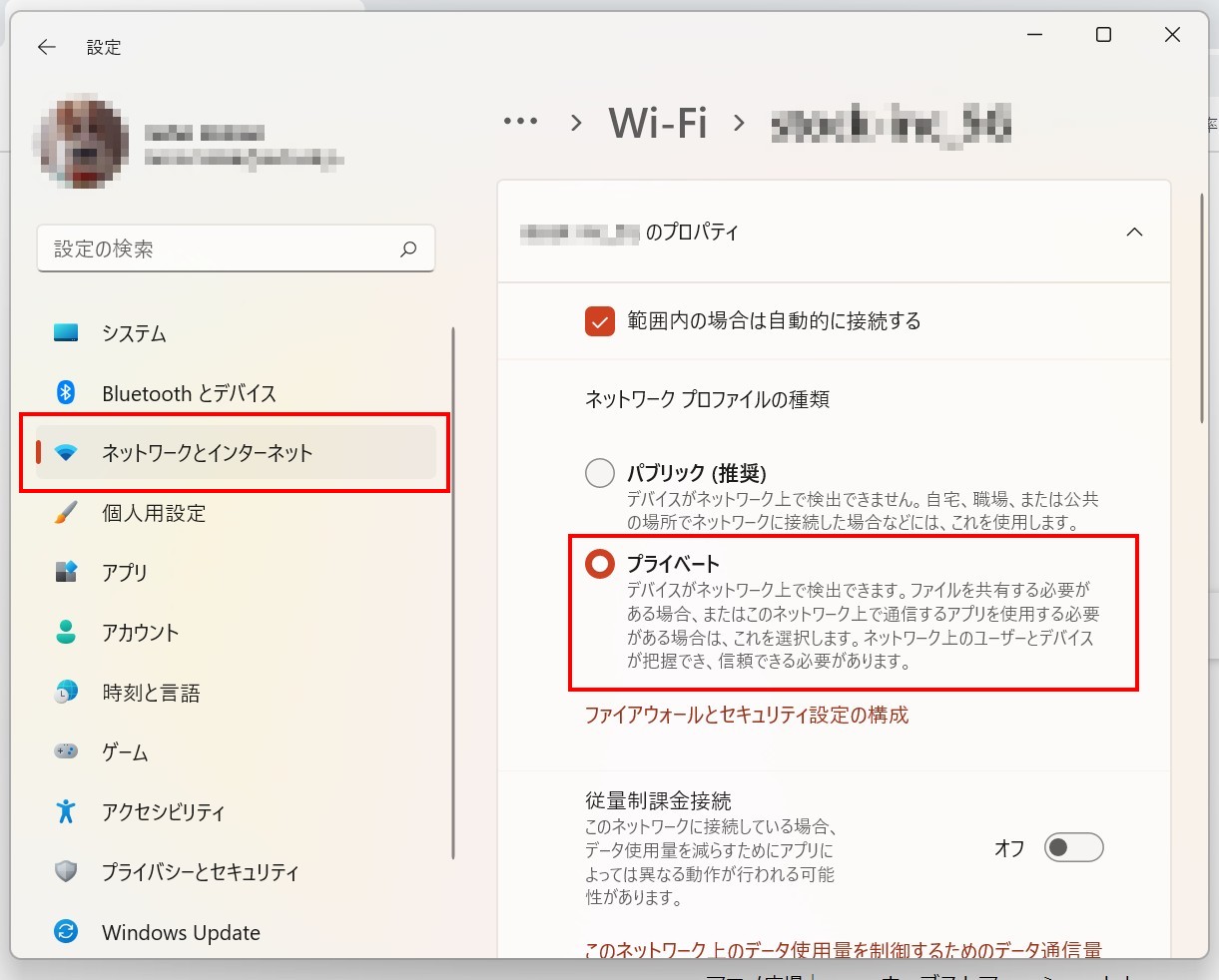

1.設定の[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をクリックし、[プロパティ]を開きます。

2.画像のように、ネットワークプロファイルの種類を[プライベート]に変更します。

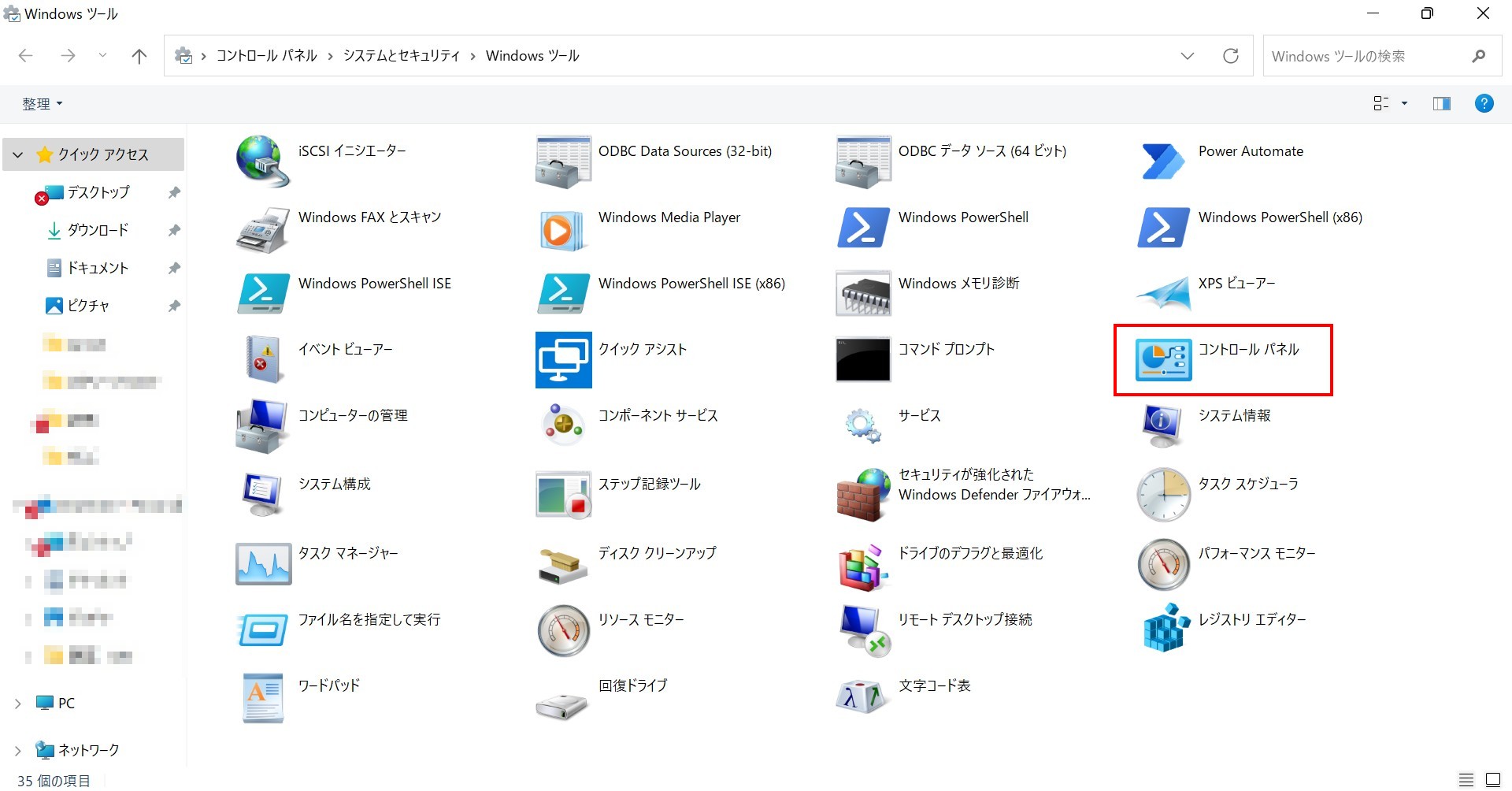

3.デスクトップに戻って[Windowsボタン]をクリックし、[すべてのアプリ]から[Windowsツール]を開きます。

4.[Windowsツール]から[コントロールパネル]をクリックします。

5.[ネットワークとインターネット]をクリックして、[ネットワークと共有センター]を開き[共有の詳細設定の変更]をクリックします。

6.以下の画像のように[ネットワーク探索を有効にする]と[ファイルとプリンターの共有を有効にする]の2か所を選択して、[すべてのネットワーク]を開きます。

7.以下の画像の2か所を選択します。とくに、[パスワード保護の共有を有効にする]はユーザー名とパスワードの入力を求める場合に必須です。

その後[変更の保存]をクリックすれば完了です。

ステップ(2)フォルダ側で共有設定をONにする

Windows10でも、Windows11と同様に共有設定ができます。

1.デスクトップ画面を右クリックし[新規作成]から[フォルダ]を選び、共有したいフォルダを作成します。

2.該当のフォルダを右クリックし、[アクセスを許可する]から[その他のオプションを表示]して、[特定のユーザー]を選びます。

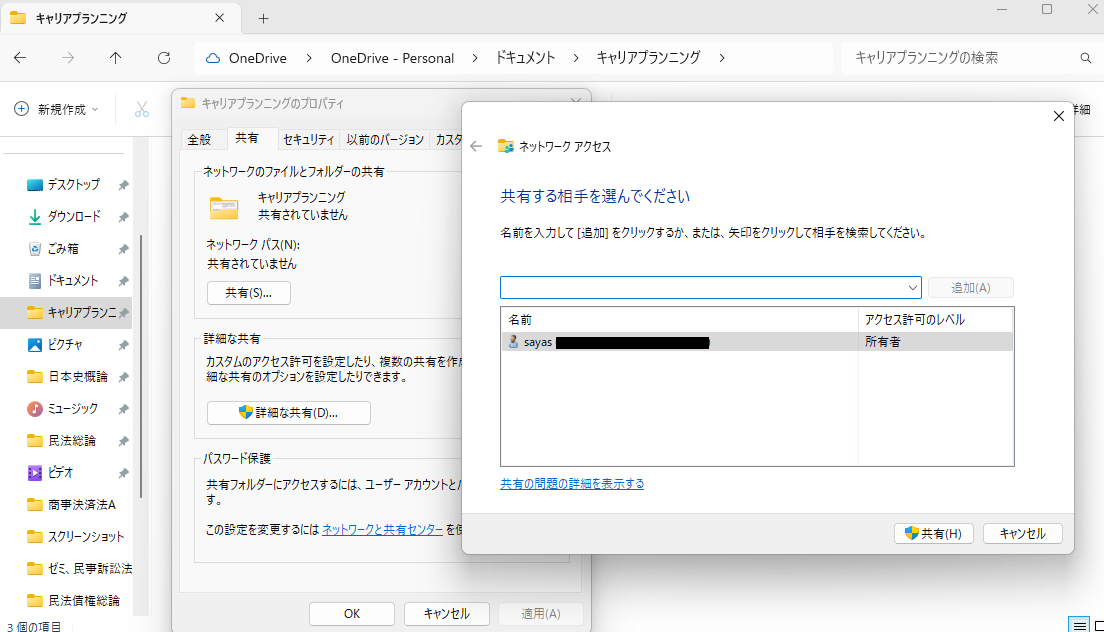

3.ネットワークアクセスが表示されるので[追加]ボタンの左にあるボタンをクリックし、一覧から[Everyone]を選択して追加します。

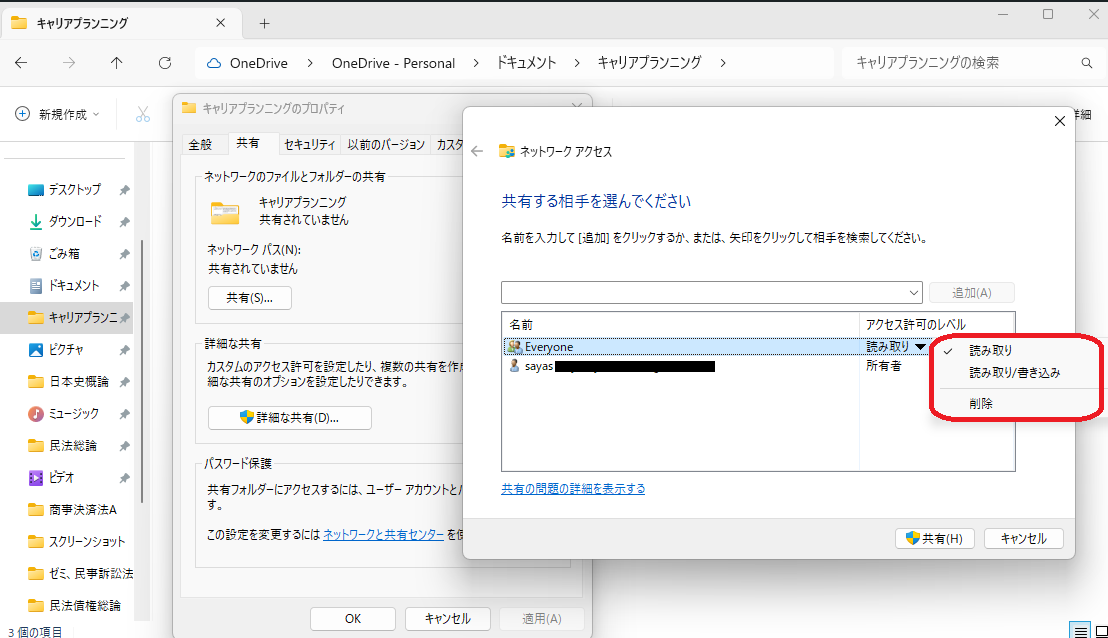

4.最後に、アクセスレベルを設定します。[読み取り]はほかのパソコンからファイルの新規追加や変更ができません。

一方、[読み取り/書き込み]はファイルの作成や変更が可能です。設定が完了してから[共有]をクリックします。

以上の2ステップで、Windows11にて共有フォルダを作成できます。ただし、Windows11もWindows10と同様に共有フォルダの設定が複雑なので、社員のITリテラシーにばらつきがあると、一部の社員が使いこなせない恐れもあります。

そのため、社内全体でファイル共有を徹底したい企業は、ほかの「簡単にファイル共有できるツール」の導入を検討しましょう。

Windows10の共有フォルダにスマホでアクセスする方法

ここでは、Windows10の共有フォルダにスマホでアクセスする手順についてご紹介します。スマホでファイルの読み書きができると便利なので、覚えておきましょう。

共有の準備方法

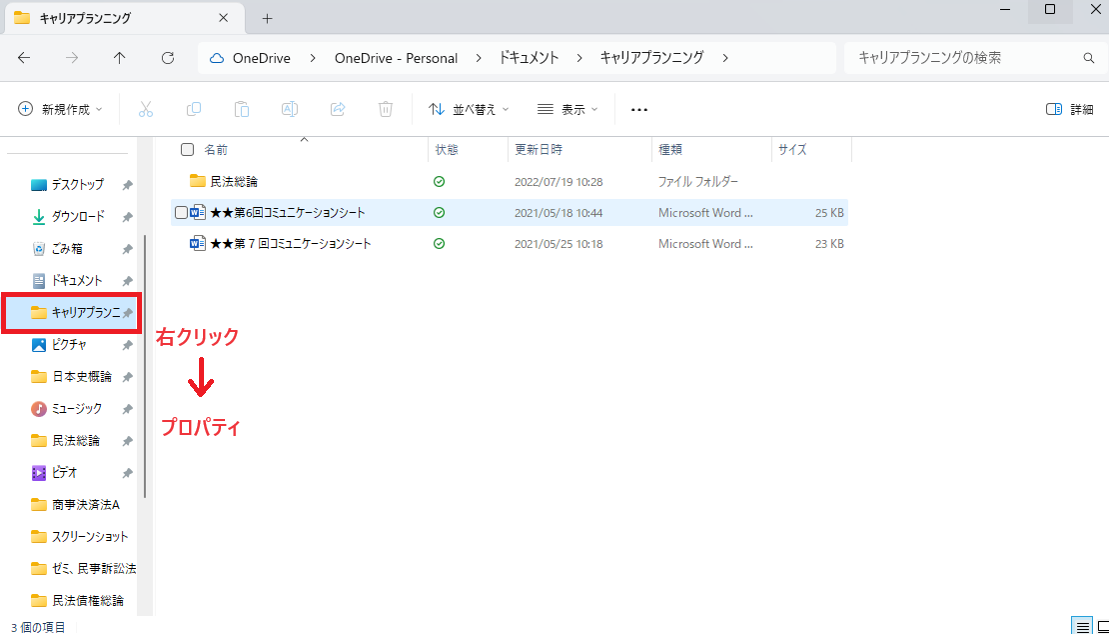

1.[エクスプローラー]を開き、共有したいファイルを右クリックして、[プロパティ]を選択します。

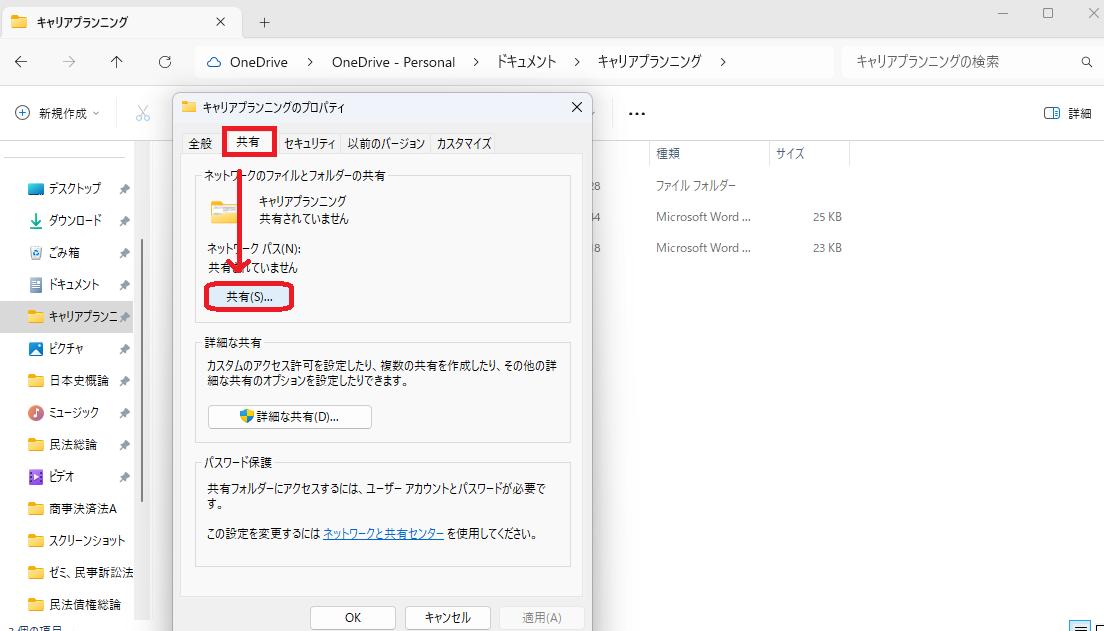

2.共有のタブを選択し、[共有ボタン]をクリックします。

3.共有したい相手の名前を追加するか、矢印をクリックして出てきたなかから、共有したい相手を選びましょう。

4.名前を追加したら、アクセス許可のレベル(読み取りor読み取り/書き込み)を選択して、共有をクリックします。

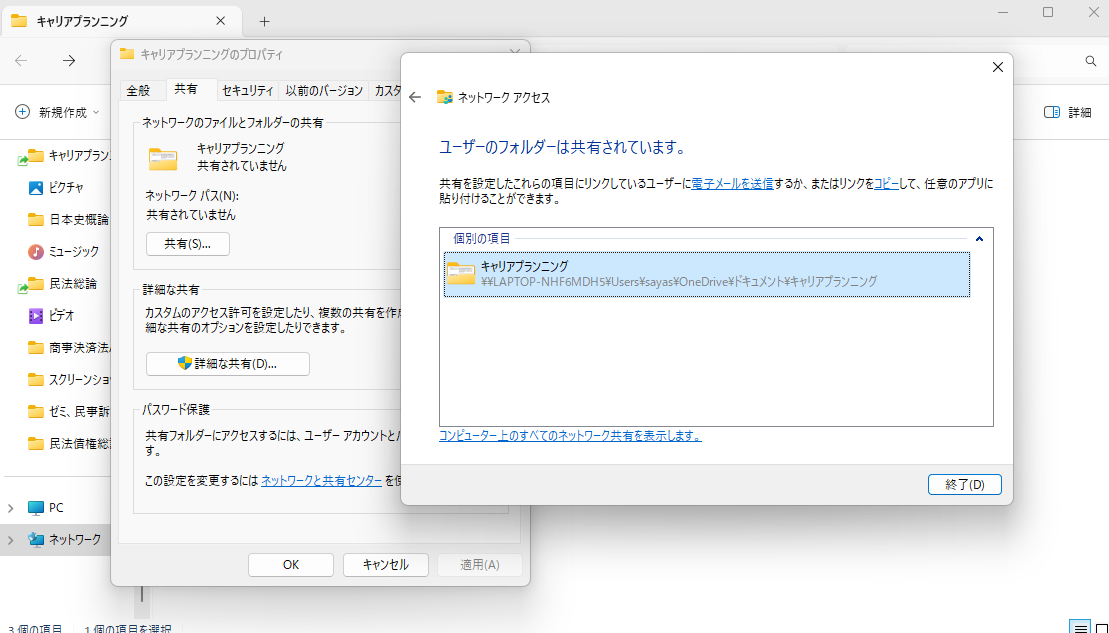

5.上記のような画面が表示されたら共有完了です。

スマホでのアクセス方法

スマホからファイルにアクセスする場合、端末によって導入方法が異なるので、以下で確認しましょう。

<iPhoneの場合>

- [Document5]を起動して、[Windows SMB]アカウントを追加します。

- [ネットワーク]から共有フォルダにアクセスできます。

<Androidの場合>

- 「ES ファイルエクスプローラー」の「LAN」を起動します。

- [PC]を選択すると共有フォルダにアクセスできます。

Windowsで共有フォルダを作成する3つのポイント

Windowsで共有フォルダを作成するときは、以下のポイントを押さえたうえで情報共有しましょう。

- アクセス権を制限する

- 共有を常時有効にしない

- 共有ルールを統一する

共有フォルダを作るときは、共有相手を設定してアクセス権を制限できます。すべての人に許可を与えた場合、不正アクセスのリスクが高まるため注意しましょう。

常に共有していると、誰でも・いつでもアクセスできる状態なので「誰が、いつ、何をしたか」が分からなくなります。共有フォルダの有効、無効は手動で切り替えられるので、必要なときのみ共有を有効にしましょう。

あらかじめルールを設定すれば、運用時に混乱するリスクを減らせます。たとえば、ファイル名の付け方や共有範囲を決めておけば、部署間で情報共有するケースでもスムーズに運用できるのでおすすめです。

とくに、誤って共有機能をオンにしたままの状態では、情報漏えいのリスクが高まります。共有フォルダを利用した後は、必ず機能をオフにしたかをチェックしましょう。

自社は大丈夫?Windowsでファイル共有する3つの注意点

以下では、Windowsでファイルを共有する3つの注意点について解説します。普段使い慣れている分、リスクや欠点に気が付きにくいので、ここで押さえて対策しましょう。

(1)第三者に閲覧されるリスクが高い

1つ目のデメリットは、意図しない相手に情報を共有してしまうリスクがあることです。

Windowsで共有フォルダを作成したときに、アクセス権の設定漏れがあると、第三者に閲覧されてしまう可能性があります。また、外部からの攻撃により、PC内にウィルスが感染すれば、機密情報が漏れてしまいます。

以上のことから、アクセス権の設定を徹底するだけでなく、「怪しいリンクを開かない」などのルールを定めておく必要があるのです。

(2)権限付与の手間がかかる

Windowsでのファイル共有は、権限付与の手間がかかるというデメリットもあります。

Windowsでも共有フォルダのアクセス許可を設定することはできますが、10回以上の手順を踏む必要があり、面倒です。さらに、必要のないユーザーを削除した後に追加するユーザーを1人ずつ選択しなければならないため、非効率的で手間がかかります。

そのため、効率良く権限設定をしたい方は、3ステップ以内で簡単に権限設定できるファイル共有アプリの導入がおすすめです。そのとき、メンバーごとの権限設定だけでなく、部署ごとにまとめて設定できる機能が搭載されていると、無駄な手間が生じません。

(3)必要な情報にすぐにアクセスできない

共有フォルダの最大のデメリットは、必要な情報にすぐにアクセスできない点です。

Windowsでフォルダを分類する場合、フォルダのなかに何層もフォルダを作成します。そのため、共有が活発になってフォルダが増えるほど、必要なファイルへすぐにアクセスできない状態になるのです。

したがって、”フォルダの階層を構成する段階から、手厚いサポートを受けられる情報共有ツール”を導入して、常にアクセスしやすい状態で情報を保管する必要があります。

たとえば、検討中~導入までのサポートで、自社に合わせて「フォルダの階層の作り方」「情報共有形式やルール」を専属の担当者が一緒に考える「ナレカン」のようなツールであれば、使い始めてから情報へのアクセスに困ることがありません。

クラウドストレージで共有フォルダを作成する手順

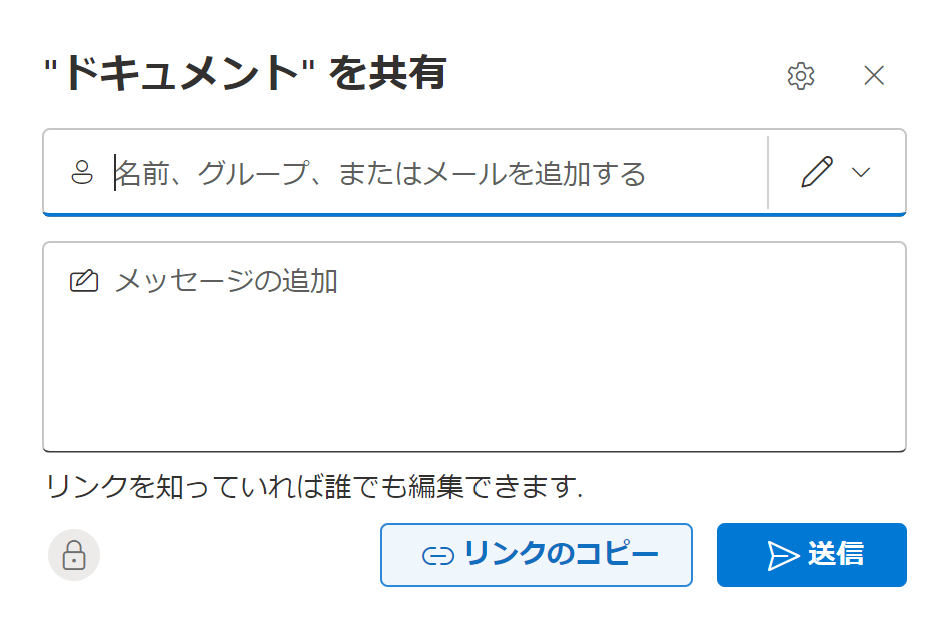

なかには、クラウドストレージを使って、共有フォルダを作成する方法もあります。以下では「One Drive」での共有フォルダの作成手順を紹介します。

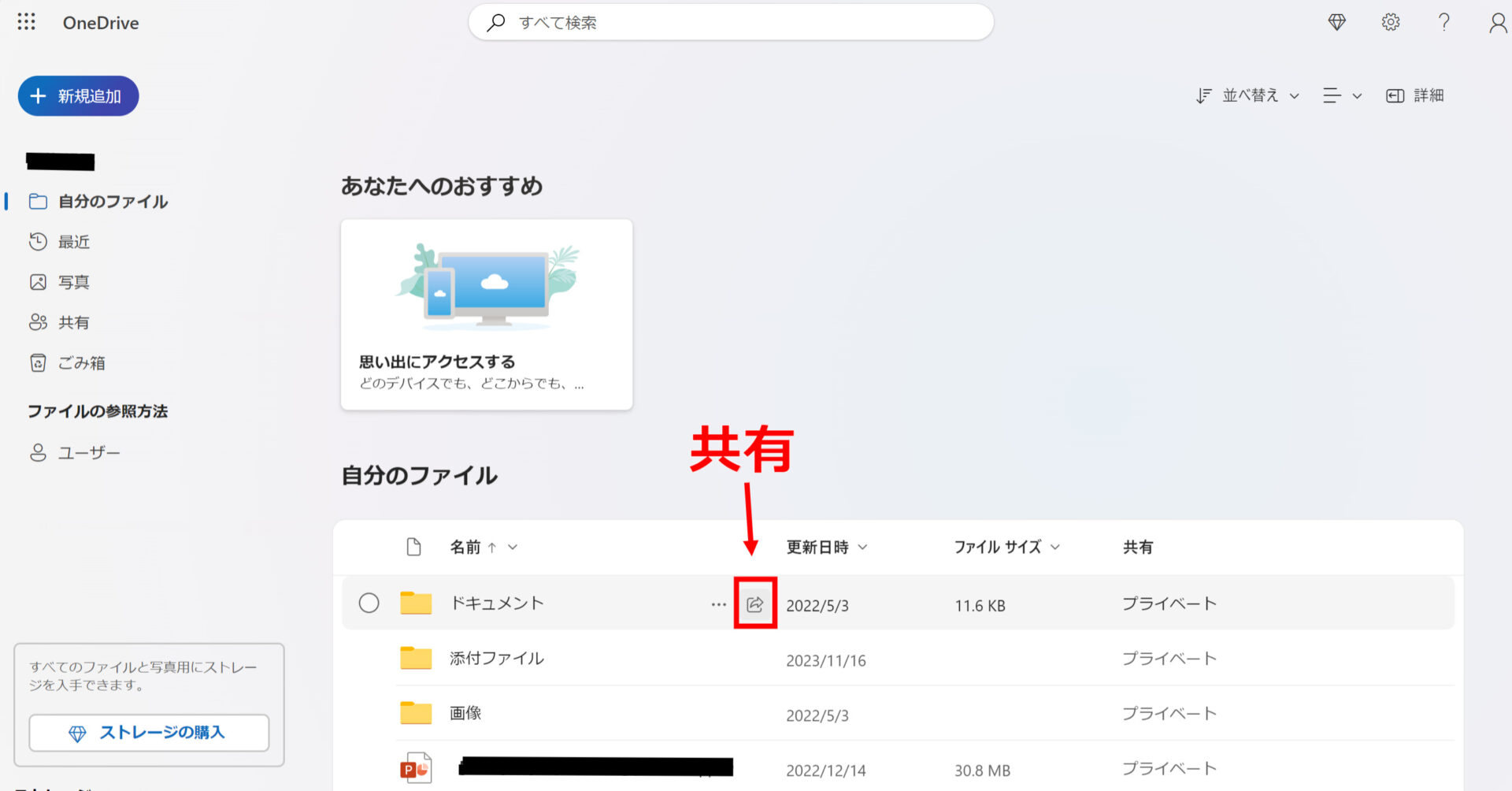

1.OneDriveのWebサイトに移動し、Microsoft アカウントまたは職場または学校のアカウントでサインインします。

2.共有したいフォルダを選択し、[共有アイコン]をクリックします。

3.[リンクのコピー]をして、メンバーに送信するか、共有したいメンバーのメールアドレスを入力して、[送信]する2つの方法でフォルダを共有することができます。

クラウドストレージでファイル共有する2つの注意点

以下では、クラウドストレージでファイル共有する2つの注意点について解説します。

- ファイル管理が手間

- 容量には限度がある

クラウドストレージ上で共有しているファイルは、都度開かなければ中身を確認できません。そのため、多くのファイルを扱うとき、1度に複数のファイルを開く手段がなく、手間がかかってしまいます。

たとえば、One Driveを無料で使える容量は5GBまでです。したがって、必要がなくなったファイルは都度削除する必要があるため、長期的な利用の場合、有料のプランが必須です。

このように、クラウドストレージでのファイル共有は、管理が手間であるうえ、いずれは有料化しなければならなくなる点に注意が必要です。

Windowsよりも簡単かつ安全にファイル共有できるツール

以下では、 Windowsよりも簡単かつ安全にファイル共有できるツールを紹介します。

Windowsの共有フォルダはセキュリティに対するリスクが高く、情報共有の手順も煩雑なため、ITに不慣れな方では使いこなせません。また、欲しい情報にたどり着くまでに、いくつもフォルダを跨がなければならず、面倒です。

さらに、クラウドストレージでのファイル共有にも、ファイルを都度開かなければ中身を確認できないというデメリットが残ります。したがって、「ノート形式」で社内情報を見やすく管理して、厳重なセキュリティのもとで迅速に共有できるツールが最適です。

結論、自社が導入すべきなのは、国際セキュリティー資格である「ISO270010」を有しており、簡単な操作で相手に情報を共有できる「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事」には、直接テキストを記入したりExcelを添付したりできるほか、多階層の「フォルダ」で、部署ごとに整理できます。また、管理者は「フォルダ」単位で、閲覧・編集権限をコントロールできるので、情報を確実に守りながら共有可能です。

誰でも簡単にアクセス権限を設定できる「ナレカン」

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

<ナレカンの機能>

- 多層階でのフォルダ管理

- 検索機能

- アクセス権限の細かい設定

ナレカンは上記のようにフォルダを多層階で管理でき、いちいち中身を確認するためにファイルを開く必要もないため、情報を整理しやすいです。

ナレカンでは、精度の高い検索機能が備わっており、キーワードで絞り込めば、必要な情報を簡単に見つけることができます。また、「記事」に添付されたファイル内にまで、検索をかけられる点も便利です。

ナレカンは、管理者が、フォルダごとにほかのメンバーのアクセス権限を細かく設定することができます。

Windowsでの社内向け共有フォルダの作り方まとめ

これまで、Windowsでの社内向け共有フォルダの作成手順や、注意点を中心に紹介しました。

共有フォルダは無料で作れる反面、セキュリティに問題があり、スムーズに情報共有をする機能も不足しています。そのため、ビジネスでファイルのやりとりをするには、共有フォルダのデメリットをカバーした「情報共有ツール」を活用しましょう。

ただし、多機能なツールではITツールの操作に不慣れな社員が使いこなせないので、結果的に誰も使わなくなり放置されます。したがって、「誰でも使えるほどシンプルなツール」でなければならないのです。

そこで、ビジネスシーンにおける情報共有には、セキュリティ対策が万全で、メールを使える方であれば簡単に使いこなせる「ナレカン」が必須です。

ぜひ「ナレカン」を使い、面倒なファイル共有から脱却しましょう。