ビジネスにおいて「情報共有」は不可欠な要素のひとつです。また、昨今では業務のIT化に伴い、すべての情報をデジタル管理する企業が増えています。

そして、デジタル化を進める企業では、情報共有に特化した機能が備わる「情報共有サイト」が使われています。一方、どのサイトが良いか分からず悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、タイプ別の情報共有サイト7選と選定ポイントを中心に解説します。

- 紙やメールでの非効率な情報共有から脱却したい

- Webで使える情報共有サイトを使いたいが、どれが良いか分からない

- 時間や場所問わず、チームで情報を共有できる環境をつくりたい

という方はこの記事を参考にすると、自社に合った無料の情報共有サイトが分かり、社内のやりとりを効率化できるようになります。

目次

情報共有サイトとは

情報共有サイトとは、業務に必要な情報やナレッジを、集約して管理する仕組みのことです。

情報共有サイトの必要性は、社内の情報を一元管理することで、スムーズに情報の共有と活用が可能になる点にあります。また、情報共有が適切に出来ていないと、業務で問題が発生しても把握しきれず、対応が遅れてしまう危険性があるのです。

そこで、今日では、情報共有に特化したサイト・ツールを導入する企業が増えてきているのです。情報共有サイトには、チャット機能に特化したものや、社内Wikiやナレッジの蓄積に特化したものなど、それぞれに特徴があります。

したがって、自社に適したサイトでなければ情報共有の定着も難しくなります。まずは、自社の抱えている情報共有における課題を把握した上で、情報共有ツールの選定は慎重に行いましょう。

情報ストック型|情報共有サイト2選

以下では、社内Wikiやナレッジの蓄積に特化した「情報ストック型」のツールを2つご紹介します。

情報共有サイトには多くの種類があるものの、自社に合わないサービスでは作業効率を上げられません。たとえば、「業務の属人化を防ぎたい」「営業に関する情報が入り乱れないように管理をしたい」という企業は、情報ストック型のツールが最適です。

ただし、「自社のITリテラシーにそぐわない」となれば、上手く運用ができなくなってしまうので注意しましょう。したがって、「情報共有に必要な機能に過不足がない、シンプルな情報共有サイト」が最適です。

結論、自社で導入すべきサイトは、非IT企業の65歳以上のメンバーでも、直感的に使いこなせるほどシンプルな「Stock」一択です。

Stockの「ノート」にはあらゆる情報を記録できるうえ、任意のメンバーへ即座に共有できます。また、ノートには「メッセージ」「タスク」が紐づいているので話題が入り乱れず、メンバーとのやりとりやタスクも『情報』として一か所で管理できるのです。

【Stock】社内の情報を最も簡単に共有できるサイト

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【Kibela】Markdownで記事を残せる社内wikiサイト

<Kibelaの特徴>

- 幅広いITリテラシーに対応している

- 豊富な用途に活用できる

通常のテキストを入力して記事作成ができるほか、Markdown形式にも対応しているため、エンジニアチームでも使えます。

業務マニュアルや議事録といった内容の記事作成はもちろん、プロジェクトやイベントの管理、日報業務にも活用できます。

<Kibelaの機能・使用感>

- インポート機能

- 高度なセキュリティ機能

- 絞り込み検索機能

ほかの情報共有サイトにある記事データを、Kibela上へインポートできます。ただし、インポートにかかる時間は記事によって異なります。

一度の認証で複数デバイスでの使用ができる「シングルサインオン」や、厳格なアクセス制限などのセキュリティ機能が備わっています。

2023年12月のアップデートによって、一度設定した絞り込み条件の保存が可能になりました。また、保存した条件は、次の検索時に呼び出せるので、毎回条件を設定する手間がなくなり、使い勝手が良くなったと言えます。

<Kibelaの注意点>

- エディタのコードブロックに対応している言語が少ない

- 記事の検索性が悪い

利用しているユーザーからは「さまざまな言語やCMSのコードに対応してもらえると、より記事が見やすく、綺麗になる」という声があります。(参考:ITreview)

利用しているユーザーからは「検索性が若干悪いと感じる」「記事内の検索ができたり、一致度が高い記事を出してくれたり、タグを自身でつけたりなど、手間をかけずに欲しい記事にたどり着く仕組みがあるとより便利」という声があります。(参考:ITreview)

<Kibelaの料金体系>

- コミュニティープラン:0円

- スタンダードプラン:550円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン:1,650円/ユーザー/月(年間料金)

ビジネスチャット型|情報共有サイト3選

以下では、チャット機能に特化した「ビジネスチャット型」の情報共有ツールをご紹介します。社内コミュニケーションを活発にしたい企業は必見です。

【Chatwork】円滑な業務連絡がとれるビジネスチャット

<Chatworkの特徴>

- 中小企業向けの連絡ツール

- 豊富な機能を備えている

簡単な操作のチャットで気軽にやりとりができ、社内コミュニケーションを活性化する中小企業向けのビジネスチャットツールです。

チャットにタスクを紐付けることでタスク管理も可能で、他にもビデオ通話機能、ファイル管理機能など豊富な機能を備えているのが特徴です。

<Chatworkの機能・使用感>

- タスク機能

- ファイル管理機能

Chatworkのタスク機能では、各自が担当するすべてのタスクを確認でき、「完了」「未完了」のステータスも一目で分かります。また、割り振られたタスクを完了させると、相手にチャットで通知を送って知らせることができます。

WordやExcelなどのファイルや画像をアップロード可能で、やりとりしたデータは「ファイル管理機能」により一覧で閲覧・ダウンロードできます。

<Chatworkの注意点>

- 無料プランではメッセージの制限がかかる

- 動作が重い

利用しているユーザーからは「一ヶ月以前のチャットが見えなくなるのは地味に痛い」という声があり、実際に、無料プランでは直近40日以内に投稿された最新5,000件までしか見れないため注意しましょう。(引用:ITreview)

利用しているユーザーからは「データ蓄積により動作が重くなっている。時々動かなくなる。」という声があります。(引用:ITreview)

<Chatworkの料金体系>

- フリー:0円

- ビジネス:840円/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズ:1,440円/ユーザー/月(月払い)

【Slack】カスタマイズ性の高いビジネスチャット

<Slackの特徴>

- 円滑なコミュニケーションができる

- 豊富な外部ツールと連携できる

メールにありがちなCcやBccは不要なので、気軽にやりとりができます。また、プロジェクトごとにチャンネルを作れば、話題が混ざりません。

GoogleカレンダーやBoxなどの外部ツールと豊富に連携できるため、スケジュールの管理やファイル権限の更新などをSlack上で行えます。また、連携には追加費用もかかりません。

<Slackの機能・使用感>

- チャンネル機能

- リアクション機能

Slackでは、部署やプロジェクトといったカテゴリ別に「チャンネル」でやりとりができます。チャンネルは管理画面から一覧で見られるほか、担当者やプロジェクト名で絞り込むことも可能です。

チャンネル内では、送信されたメッセージに「リアクション」を付けられます。そのため、メールのようにわざわざ文章で返信することなく、気軽にやりとりできます。

<Slackの注意点>

- チャンネルの管理に苦労する

- 無料ではメッセージやファイルの閲覧制限がある

利用しているユーザーからは「チャンネルが多くなると埋もれてしまいやすくなる」という声があります。(参考:ITreview)

Slackのフリープランでは、90日経過したメッセージやファイルは見られません。利用しているユーザーからは「過去の履歴も長期間見れると記録して利用できるのでありがたいです。」との声があります。(引用:ITreview)

<Slackの料金体系>

参考:Slackの料金ページ

- フリー:0円

- プロ:1,050円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス:1,800円/月(月払い)

- Enterprise Grid :要問い合わせ

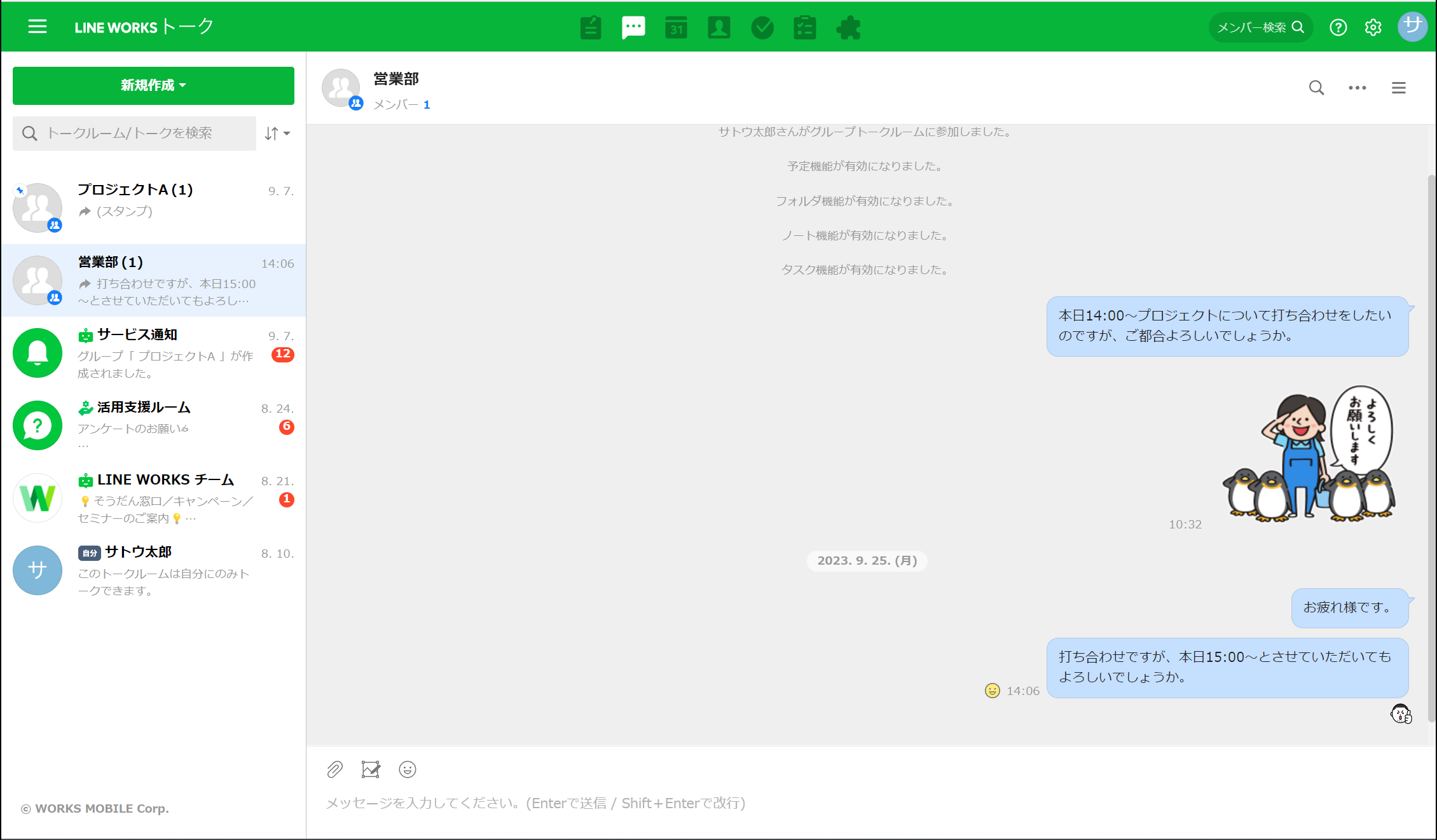

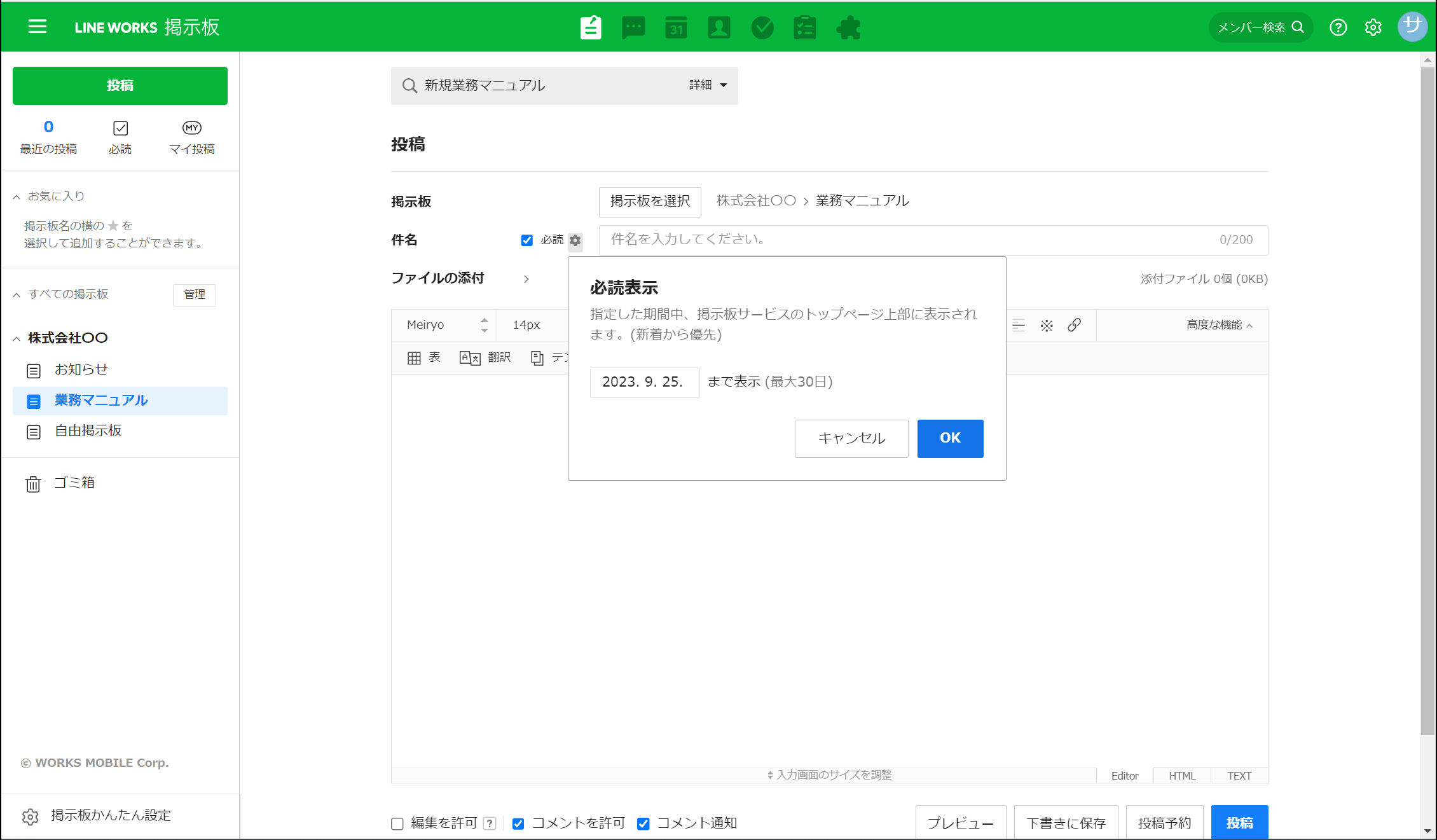

【LINE WORKS】スムーズな連絡ができるビジネス版LINE

<LINE WORKSの特徴>

- LINEと同じ使い心地

- チャット以外の機能も豊富

メッセージに既読がついたりおなじみのスタンプを送れたりと、LINEと同様の使い心地での楽しい職場作りを実現します。

チャット以外にも、社内に知らせる掲示板、タスク、メンバーの予定を把握するカレンダー、資料などを場所を問わず閲覧できるDriveなど、ビジネス向けの機能が豊富に備わっています。

<LINE WORKSの機能・使用感>

- トーク

- 掲示板

「トーク」では、LINEと同じ使い勝手でやりとりをしたり、スタンプを送ったりします。また、頻繁に使うトークルームはタグ付けで固定ができます。

「掲示板」では、マニュアルやスケジュールなど、すべての登録ユーザーへ共有する情報を残します。[必読表示]に設定すれば、一定期間画面の上部に固定されます。

<LINE WORKSの注意点>

- 無料プランでは通信制限がかかる

- 重要なメッセージが流れる

利用しているユーザーからは「無料ユーザーの場合、写真や添付ファイルの送信履歴がクラウドサーバーに保存されていき、最大5GBの容量を超過すると、通信制限がかかり添付が出来なくなります」との声があります。(引用:ITreview)

利用しているユーザーからは「重要なメッセージが流れて行ってしまうので、読んだらすぐに他のツールにメモを取らないと、対応を忘れてしまうことがあります」との声があります。(引用:ITreview)

<LINE WORKSの料金体系>

- フリー:0円

- スタンダード:540円/ユーザー/月(月払い)

- アドバンスト:960円/ユーザー/月(月払い)

ファイル共有型|情報共有サイト2選

以下では、オンラインストレージなどの「ファイル共有型」の情報共有ツールをご紹介します。社員同士でファイルのやりとりを頻繁にする企業は必見です。

【Google Drive】Googleが運営するオンラインストレージ

<Google Driveの特徴>

- マルチデバイスに対応

- Googleの他のサービスも活用できる

PCだけでなく、タブレットやスマホからでもファイルやフォルダを保存・共有・共同編集できるオンラインファイルストレージです。

Google DriveはGoogle Workspaceに含まれるサービスの一つです。そのため、GoogleカレンダーやGmailとの連携、Googleドキュメントやフォームなどのコンテンツの作成も可能です。

<Google Driveの機能・使用感>

- マイドライブ

- 共有アイテム

「マイドライブ」では、Google Drive上へアップロードしたファイルを一覧表示できます。また、ユーザー名や更新日で絞り込み検索も可能です。

「共有アイテム」では、メンバーから共有されたファイルを一覧で見られます。ファイルの中身はもちろん、共有したユーザーや日付も分かります。

<Google Driveの注意点>

- ファイルの種類の見分けが付かない

- 初期段階のマニュアルがない

実際に利用するユーザーからは「マイドライブと共有アイテムの判別が付きにくいので、共有されたものを間違えて消しそうになる」「もう少し利用できる容量を増やして欲しい」との声が寄せられています。(参考:ITreview)

一部のユーザーからは「初期段階は説明書がないので、自分でいじるか人から学ぶしかないので、初期段階のマニュアルがあるとよりスムーズに活用が始められると思う」との声が寄せられています。(参照:ITreview)

<Google Driveの料金体系>

- 個人向け:0円

- Business Starter:816円/ユーザー/月(月払い)

- Business Standard:1,632円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:2,448円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

【Dropbox】オフライン対応のオンラインストレージ

<Dropboxの特徴>

- ファイルを簡単に共有できる

- 高度なセキュリティ

サイズを問わず、リンクを送るだけでファイルが共有可能です。チームやクライアントとファイルを共有し、効率的に作業を進めることができます。

強力なパスワードマネージャーによって、推測困難なパスワードが生成されるため、ファイルを安全に管理できます。

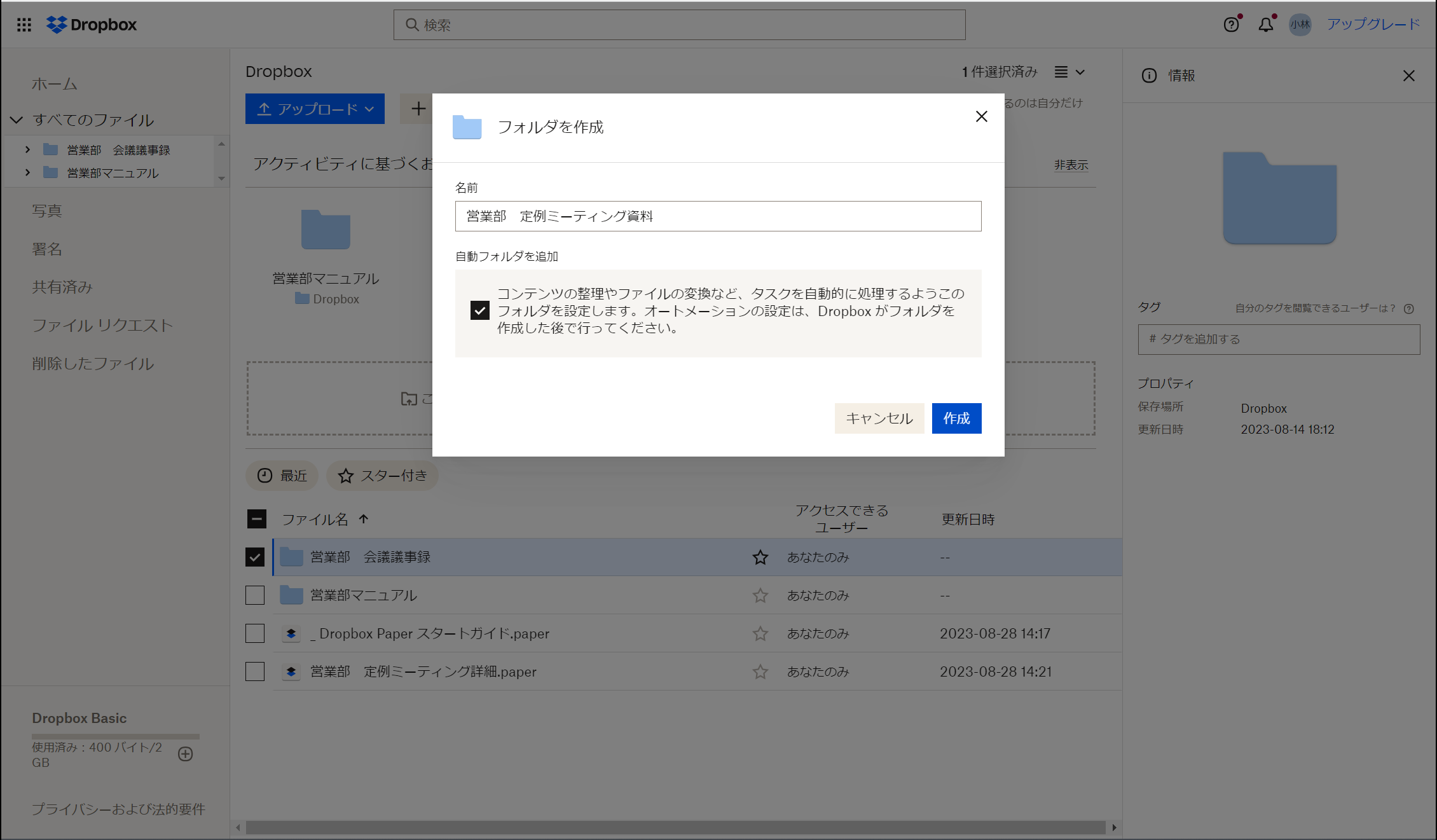

<Dropboxの機能・使用感>

- フォルダの作成機能

- ファイルの共有

Dropboxでは、端末に保存されているファイルをアップロードするだけでなく、各自でフォルダを作ることもできます。

画面上部の[リンクをコピー]をクリックして、任意のアドレスへ送ればファイルを共有できます。

<Dropboxの注意点>

- リアルタイムで通知が来ないときがある

- 無料では保存できる容量が少ない

利用しているユーザーからは、「Dropboxに保存した際に他社員にも通知が来る点はありがたいが、たまに時間差で通知がくるので、リアルタイムで通知がくるようにしてほしい」との声があります。(参照:ITreview)

無料プランでは保存容量が2GBなので、なかには少ないと感じるユーザーも少なくありません。

<Dropboxの料金体系>

- Basic(無料プラン):0円

- Plus:1,500円/月(月払い)

- Essentials:2,700円/月(月払い)

- Business:2,900円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:3,600円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

<比較表>無料のおすすめ情報共有サイト7選の一覧

こちらは、無料のおすすめ情報共有サイト7選の比較表です。(左右にスクロール可)

| Stock【一番おすすめ】 | Kibela | Chatwork | Slack | LINE WORKS | Google Drive | Dropbox | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

社内の情報を最も簡単に共有できるサイト |

Markdownで記事を残せる社内wikiサイト |

円滑な業務連絡がとれるビジネスチャット |

カスタマイズ性の高いビジネスチャット |

スムーズな連絡ができるビジネス版LINE |

Googleが運営するオンラインストレージ |

オフライン対応のオンラインストレージ |

| メッセージ機能 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】※ただし、Google Chatとの連携により可能 |

【〇】 |

| タスク機能 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】※ただし、Dropbox Paperの使用により可能 |

| 注意点 |

シンプルさに特化しているので、カレンダー機能はついていない |

タスク管理機能がない |

無料プランではメッセージの制限がかかる |

チャンネルの管理に苦労する |

重要なメッセージが流れる |

ファイルの種類の見分けが付かない |

無料では保存できる容量が少ない |

| 料金 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは550円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは840円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは1,050円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは540円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは816円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは1,500円/月~ |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「Kibela」の詳細はこちら |

「Chatwork」の詳細はこちら |

「Slack」の詳細はこちら |

「LINE WORKS」の詳細はこちら |

「Google Drive」の詳細はこちら |

「Dropbox」の詳細はこちら |

このように、情報共有サイトごとに特徴や最低利用価格は異なるので、自社の目的や予算にマッチしていることを確かめましょう。

情報共有サイトの選定ポイント5選

ここでは、情報共有サイトの選定ポイントを5つ解説します。以下の点を踏まえると、自社に合った最適なサービスが判断できます。

(1)目的を達成できるか

はじめに、検討している情報共有サイトに、自社の導入目的に合う機能が備わっているかを確認しましょう。

たとえば、コミュニケーション活性化のためには「メッセージ機能」、仕事のスケジュール管理には「タスク機能」が必要です。こうした導入目的を定めなければ、選んだツールが機能不足だったり多機能すぎたりする恐れがあります。

したがって、情報共有サイトを選ぶときは、あらかじめ自社の導入目的を明確にすることが大切なのです。

(2)目的の情報がすぐ見つかるか

次に、目的の情報がすぐに見つかるかを確認します。

必要な情報をすぐに見つけられるかは、業務効率に直結する重要な要素です。そこで、絞りこみ検索などの高度な検索機能があれば、資料探しに無駄な時間がかかりません。

また、情報共有サイトによっては、フォルダで階層をつくり分類できるサービスもあります。このように、情報へのアクセス性が高いサイトであれば、本来の業務へ集中しやすくなるのです。

(3)導入のハードルは低いか

次に、情報共有サイトを導入するハードルが低いかをチェックしましょう。

情報共有サイトの導入が上手くいかない要因のひとつに、導入までのハードルが高いことが挙げられます。具体的には「実際に契約して運用するまでの流れが複雑」「どのように運用していくか方針が定まっていない」などのケースです。

とくに、はじめてITツールを導入する企業にとっては、自社で一から運用方法を考えるのは困難です。したがって、導入から運用開始までに、充実したサポート体制が整っているか、サポートデスクに確認しましょう。

(4)無料トライアルができるか

次に、無料トライアルができることも重要なポイントです。

情報共有サイトを実際に運用したときに「自社の環境に合っていない」「イメージしていた使い勝手と違っていた」となる恐れがあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、無料トライアルもしくはフリープランがある情報共有サイトを導入しましょう。

サービス資料で確認するだけでなく、実際に使い勝手を体感することで具体的な運用のイメージも深められます。

(5)誰でも簡単に使えるか

最後に、ITに詳しくないメンバーでも簡単に使えるか確認しましょう。

情報共有サイトを定着させるうえでは「誰でも簡単に使えるか」が重要なポイントです。とくに、非IT企業で多機能な情報共有サイトを導入すると、上手く使いこなせず入力や管理に時間がかかる恐れがあります。

したがって、デジタルに詳しくない人でも説明なしで使える「Stock」のような、シンプルな情報共有サイトがベストです。

職場で情報共有サイトを使うメリット5選

ここでは、情報共有サイトを使うメリットを5つ解説します。サイトを利用すれば、以下の点で業務が円滑になります。

(1)業務連絡がスムーズになる

1つ目に、情報共有サイトを活用すると、業務連絡の手間が解消されます。

たとえば、メールでの情報共有にてCcやBccへアドレスの入力漏れがあれば、再度送り直す工数がかかります。しかし、情報共有サイトでは、関係者が参加しているグループに一斉連絡できるので、メールのように連絡先をひとつずつ設定する必要がありません。

また、サイトによっては、ファイルをドラッグ&ドロップするだけで共有できる機能もあります。このように、情報共有サイトを使えば、業務連絡の負担が大幅に減るのです。

(2)各メンバーの情報が可視化する

2つ目に、情報共有サイトで情報を集約すると、業務の状況が「見える化」されて仕事が進めやすくなります。

情報共有サイトでは、基本的な情報はもちろん、各メンバーのタスクやプロジェクトの進捗もリアルタイムで分かります。その結果、進捗が遅れていたり、誰かひとりが過度なタスクを抱えたりしていても、早い段階で気付けるのです。

また、各メンバーの進捗が可視化されることで、一人ひとりに進捗を聞く手間もかかりません。このように、情報共有サイトを活用すれば、業務効率が大きくアップします。

(3)情報が蓄積されていく

3つ目に、情報共有サイトを利用すると、情報が蓄積される点もメリットです。

マニュアルやプロジェクトの詳細情報などは、適切に蓄積されなければトラブルの原因になってしまいます。そこで、情報共有サイトを導入すれば、すべての情報を一か所にストックできるのです。

ただし、チャットツールでやりとりすると大切な情報が次々と流れてしまい、あとから探すのに苦労します。したがって、「Stock」のように「情報の蓄積」に特化した情報共有サイトを選びましょう。

(4)スキルやノウハウの属人化を防止する

4つ目に、情報共有サイトは、スキルやノウハウの属人化防止に役立ちます。

個人が持つスキルやノウハウを共有し、ナレッジとして社内に蓄積すれば、メンバー全員の能力向上につながります。また、情報が属人化しなければ、業務の引き継ぎもスムーズになるのです。

したがって、スキル・ノウハウを共有する仕組みを整えるためにも、情報共有サイトを活用しましょう。

(5)必要な情報へすぐにアクセスできる

5つ目に、情報共有サイトを利用すると、必要な情報へすぐにアクセスできます。

一般的に、ビジネスパーソンは「勤務中の探し物に年間150時間もの時間を費やしている」と言われるほど、情報を管理する仕組みが整っていないと言えます。また、1日あたりに換算すると、約36分間も浪費していることになるのです。

そこで、情報共有サイトに備わる「検索機能」を活用すれば、情報を探すのに無駄な時間をかけずに済みます。

【自社は大丈夫?】情報共有が上手くいかない理由3選

ここでは、情報共有が上手くいかない3つの原因と対策を解説します。以下の状況が自社に当てはまっていれば、早急に改善を図りましょう。

(1)情報共有のルールがない

はじめに、情報共有のルールが整備されていないことが挙げられます。

情報共有の文化が社内に根付いていない場合、共有場所や方法などを明確に定めなければ、社員の情報共有に対する心理的ハードルは高まります。たとえば、「積極的に情報共有してください」と呼びかけても、社員が行動しづらくなってしまうのです。

そのため、誰もが迷わず情報共有ができるように、業務報告のタイミングやテンプレートを決めるなどのルール設定をしましょう。

(2)共有したつもりになっている

次に、情報共有が上手くいかない企業では、社員が情報共有したつもりになっている可能性があります。

情報共有は相互的なものなので、共有された情報を相手が理解しなければなりません。しかし、共有した情報が冗長で分かりづらかったり、欲しい内容が抜けていたりすれば、認識のズレが起きてしまいます。

そのため、情報共有するときは、相手の立場になって「読みやすいメッセージか」「情報を正確に伝えられているか」を意識すべきなのです。社員全員が円滑な共有を実現できるように、社内教育で心がけるべき点を伝えましょう。

(3)情報が分散している

最後に、情報が至る所に分散している状態では、情報共有に失敗する恐れがあります。

情報が集約されていなければ、探し出すのに時間がかかり、メンバーへの共有が遅れてしまうのです。たとえば、メールやチャットなどの複数のツールを使っていたり、情報の蓄積・共有が別々の方法でされていたりする状況が挙げられます。

したがって、「あらゆる情報を一か所で管理・共有できるサイト」が必要です。たとえば、情報をストックする「ノート」とテンポの良いやりとりができる「メッセージ」が紐づいた「Stock」のようなサイトであれば、リアルタイムでのやりとりが実現します。

無料で使えるおすすめの情報共有サイトまとめ

ここまで、おすすめの情報共有サイト7選や選び方、情報共有が上手くいかない原因を中心に解説しました。

情報共有が上手くいかない原因には「情報の分散」が挙げられます。これは、情報が整理されていないだけでなく、ツールを複数利用していることも起因します。

したがって、「情報の蓄積から共有が一か所でできるサイト」が、情報共有を円滑にするうえで必要なのです。ただし、多機能なサイトではなく、ITが苦手なメンバーでも簡単に使えることが、社内へ定着させるうえで必須条件になります。

結論、「ノート」で情報を残しつつ、ノートに紐づく「メッセージ」でやりとりもできる情報共有サイト『Stock』が最適です。Stockはシンプルなため、非IT企業の65歳の方でも直感的に使いこなせます。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し、情報共有の負担を解消しましょう。