昨今では、業務効率化を目的としたさまざまなアプリやツールがあります。たとえば、業界・職種問わず必須となる「情報管理」にツールを使えば、作業の無駄や対応漏れをなくすことができ、結果として業務効率の向上が期待できるのです。

一方で、これまでExcelやスプレッドシートしか使っておらず「業務を効率よく進めるには、どのツールを選択すべきか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、おすすめの業務・仕事効率化ツール8選と選定ポイントを中心にご紹介します。

- 業務プロセスが形骸化しているので、ツールを用いて解消したい

- 自社の抱える課題を解決し、業務効率化できるITツールを探している

- 誰でも簡単に使えるシンプルなツールを導入したい

という担当者の方はこの記事を参考にすると、ツールの選定ポイントを押さえつつ、自社の課題に対して最適なツールが見つかります。

目次

業務効率化ツールとは

ビジネスにおける業務効率化ツールとは、主にITを活用したツールを指します。

例えば、社内での情報共有に役立つ「情報共有ツール」や、場所や時間を問わず会議ができる「Web会議ツール」などが業務効率化ツールにあたります。

業務効率化ツールを導入すれば、生産性の向上や人的ミスの削減等、様々な恩恵を受けることができます。企業のDX化が加速する今日では、業務効率化ツールの導入は必須と言えるのです。

しかし、多機能な業務効率化ツールはITに疎い社員が使いこなせない可能性があります。そのため、社員のITレベルに合わせたツールの導入が重要です。

業務効率化ツールを選ぶときの3つのポイント

まずは、業務効率化ツールの3つの選定ポイントを解説します。担当者の方は以下のポイントを意識して自社に合ったツールを慎重に選定しましょう。

(1)自社の課題にマッチしているか

まずは、自社の業務や課題解決にツールがマッチしているかを確認しましょう。

たとえば、「タスク管理を効率化したい」課題に対してチャットツールを導入しても、課題と解決策がマッチしていないので。業務効率化にはつながりません。ツールと課題のミスマッチを避けるためにも、自社の課題は明確にしておく必要があります。

そこで、検討時は担当者の持つ情報だけでなく、課題がある業務に携わる社員から得た情報も参考にしながら、ツールで課題が解決できるかを判断するのもポイントです。

(2)誰でも簡単に使えるか

ITツールの操作性はツールによって差があるので、社内のITリテラシーに合わせたツールが必要です。

たとえば、「大企業が導入している」「導入社数が多い」ツールであっても、多機能で操作が複雑では、ITが苦手なメンバーは使いこなせません。そのため、使い方を教える「教育コスト」がかかってしまうのです。

そのため、「社内の誰もが使えるほどの操作性」を基準にツールを選ぶことが、業務効率化を実現するコツです。たとえば、誰もが即日で使える程シンプルな使い勝手の「ナレカン」なら、導入後にツールを使いこなせない事態が発生しません。

(3)機能に過不足がないか

最後に、導入目的をはっきりさせ、機能に過不足がないかを確認しましょう。

たとえば、機能が少ない場合、他のツールと併用する必要があり、情報が散在して混乱しがちです。逆に「便利そうだから」という理由だけで多機能なツールを導入しても、使わない機能があればコストが高くなってしまうのです。

現場に混乱を生まないためにも、機能に過不足のないツールを選びましょう。

ジャンル別・無料あり|仕事の効率化に役立つおすすめツール8選

以下では、仕事の効率化に役立つおすすめのツールをジャンルごとに8選ご紹介します。

業務効率化の課題一つひとつに対してツールを導入するのは、管理工数が大幅に増えるのでおすすめできません。そのため、業界業種問わず、まずは業務に必要な情報や社員のノウハウを「ナレッジ」として管理し、社内で共有できる環境づくりから始めましょう。

しかし、これまでWordやExcelなどを使っていた会社がいきなり多機能なツールを選択しても使いこなせず、最終的には放置されてしまいます。したがって、「操作がしやすいこと」が大前提となるのです。

結論、業務効率化に貢献するツールは、メールを使える方ならば誰でも簡単にナレッジの管理・共有ができる「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事」を使えば、日報や議事録のほか、マニュアルなどの社内情報を簡単に残せるうえ、さらに任意のメンバーにすぐに共有できます。また、記事に紐づく「コメント」で、テーマが混ざらずに社員同士でやりとりできる点が、ほかのツールとの大きな違いです。

【ナレカン】最も簡単に社内のナレッジを管理・共有できるツール

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

【Stock】非IT企業の情報管理・共有に貢献するツール

Stockはナレカンと同じく、社内情報の共有や管理を簡単に効率化できるツールです。

「Stock」の「ノート」を使えば、日報や議事録などの社内情報を簡単に残せます。また、ノートには「メッセージ」のほかに「タスク」も紐づけられるので、タスク管理も同ツールで完結したい場合に便利です。

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【Googleドライブ】共同編集ができるファイル管理アプリ

Googleドライブの特徴

- 保存可能なファイルの種類が多い

- 検索精度が高い

PDFファイルやExcelファイル、写真や動画、プログラムのコードファイルといったさまざまな種類のファイルを保存可能です。

検索項目でフィルタリングしたり、PDFや写真の中身の文字を認識したりでき、高い検索機能が特徴です。

Googleドライブの機能・使用感

- 保管・共有機能

- 共同編集機能

クラウド上にデータを保管するので、常に最新のバージョンで他のメンバーに共有でき、ファイルを更新する度にメールで共有し直す手間が省けて便利です。

Googleドライブ内に作成・保管したデータは、メンバーとリアルタイムでコメントしながら編集できるので、資料作成業務の効率化に役立ちます。

Googleドライブの注意点

- 利用にはGoogleアカウントが必要

- 無料版の容量が少ない

Googleドライブの利用には”Googleアカウント”の作成が必要であり、自動でバックアップを取るにはGoogleフォトなど、ほかのGoogleサービスが必要です。

利用しているユーザーからは「ストレージを20Gに増やしていただけたら嬉しい。動画の共有が多いので長時間だと容量が足りない」との声があります。(引用:ITreview)

Googleドライブの料金体系

- 個人向け(ユーザーあたり15GB):無料

- Business Starter(ユーザーあたり30GB):816円/ユーザー/月(月払い)

- Business Standard(ユーザーあたり2TB):1,632円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus(ユーザーあたり5TB):2,448円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問合せ

【Google カレンダー】社内・社外のスケジュール管理できるシステム

Google カレンダーの特徴

- マルチデバイスでスケジュールを管理できる

- スケジュール共有が簡単

パソコンのブラウザ上でスケジュールを管理するほか、Googleアカウントにログインすればスマホやタブレットから、誰でも利用できるフリーソフトです。

Googleカレンダーを利用しているユーザー同士であれば、簡単にスケジュールの共有ができ、メンバー間の予定調整が効率化できます。

Google カレンダーの機能・使用感

- スケジュール共有機能

- リマインダー機能

カレンダーを特定のユーザーと共有したり、組織内でのカレンダーの公開・非公開も設定できるので、チームのスケジュール管理に最適です。

ユーザーが前もって登録した日時にアラートを出してくれるリマインダー機能がついているので、大切な予定を忘れる心配がありません。

Google カレンダーの注意点

- 管理に工夫が必要

- 細かいスケジュール設定ができない

カレンダーを登録する人数が多くなると見づらくなるので、スケジュールの管理方法を工夫する必要があります。

利用しているユーザーからは「繰り返しの予定を入れる際に「毎月1日」や「毎週月曜日」は選択することができるが、営業日単位で選択することができない」という声があります。(引用:ITreview)

Googleカレンダーの料金体系

Googleカレンダーは全ての機能を完全無料で利用可能です。

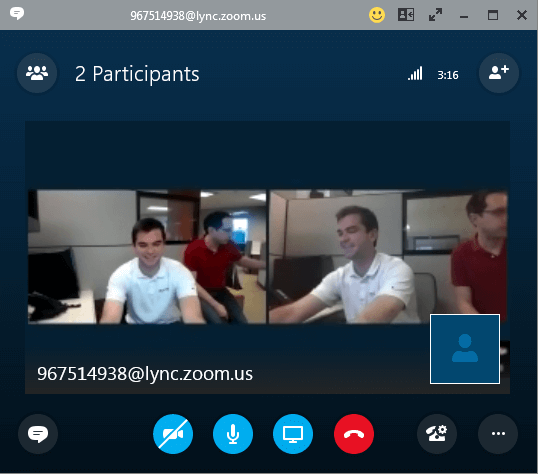

【Zoom】リモートワークを効率化するテレビ会議ツール

Zoomの特徴

- 高音質かつ高画質が特徴のweb会議システム

- 招待用URLをクリックするだけで会議に参加できる

データ通信量が少ないため、通信環境の影響を受けずに安定して利用でき、Skypeなどの既存のシステムよりも動作が安定しているのが特徴です。

招待用URLをクリックするだけで会議に参加できるので、招待者以外のユーザーは会員登録をする必要がありません。

Zoomの機能・使用感

- 画面共有機能

- チャット機能

指定した画面を参加者に共有して見せることができるので、資料を事前に配布する手間が省けて便利です。

チャット機能では、全体や個人でも短いメッセージのやりとりやファイルの共有をすることができ、質問や確認をしたい場合に役立ちます。

Zoomの注意点

- 無料プランには利用時間の制限がある

- 画像が固まるときがある

無料プランの場合、利用には40分の時間制限があるので長時間の会議はできません。そのため、ユーザーからは「無料で40分までしか使えないところがネック」という意見も見られます。(参考:ITreview)

利用しているユーザーからは「通信が安定していない場所や、低スペックの端末を利用する際には画面が固まってしまったり途切れることがある」との声があります。そのため、会議のときは必ず議事録を取るようにしましょう。(参考:ITreview)

Zoomの料金体系

- ベーシック(最大100人まで同時接続可能):無料

- プロ(最大100人まで同時接続可能):2,125円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネス(最大300人まで同時接続可能):2,999円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス(最大300人まで同時接続可能):3,438円/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズ(最大1000人まで同時接続可能):要問い合わせ

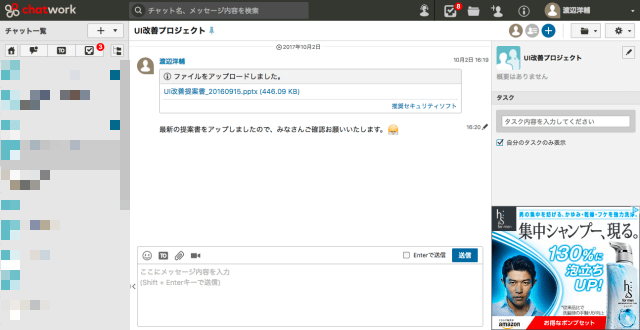

【Chatwork】リアルタイムでやりとりできるチャットツール

Chatworkの特徴

- ビジネス向けのチャットツール

- 連携できるアプリが豊富

Chatworkは、ビジネス向けのチャットツールです。メールに比べ気軽にコミュニケーションが取れ、リアルタイムでやりとりできるのが特徴です。

GmailやGoogleカレンダー、Backlogなど、豊富な外部アプリとの連携機能がついており、Chatworkから外部アプリの操作をしたり通知を受けとったりできます。

Chatworkの機能

- ファイル添付機能

- タスク管理機能

「ドラッグ&ドロップ」の簡単な操作でファイル添付可能なため、資料をすぐに共有してコミュニケーションをとりたい場合に役立ちます。

各グループチャットごとにタスクを一覧形式で管理でき、自分のタスクだけでなく他メンバーのタスクも見られるため、各グループチャット内でどのようなタスクが発生しているか確認できて便利です。

Chatworkの注意点

- 情報が流れていってしまう

- ビジネスで使うにはネックポイントになり得る

チャット形式でのコミュニケーションが中心なので、情報が流れてしまい振り返りにくいです。

ユーザーからは「無料だと過去のデータが消えてしまう」「ログイン情報がIDPWのみで二段階認証がないため、少々不安」という声があり、ビジネスで使用するうえではネックポイントとなりかねないので注意しましょう。(引用:itreview)

Chatworkの料金体系

- フリー:0円

- ビジネス:840円/ユーザー/月

- エンタープライズ:1,440円/ユーザー/月

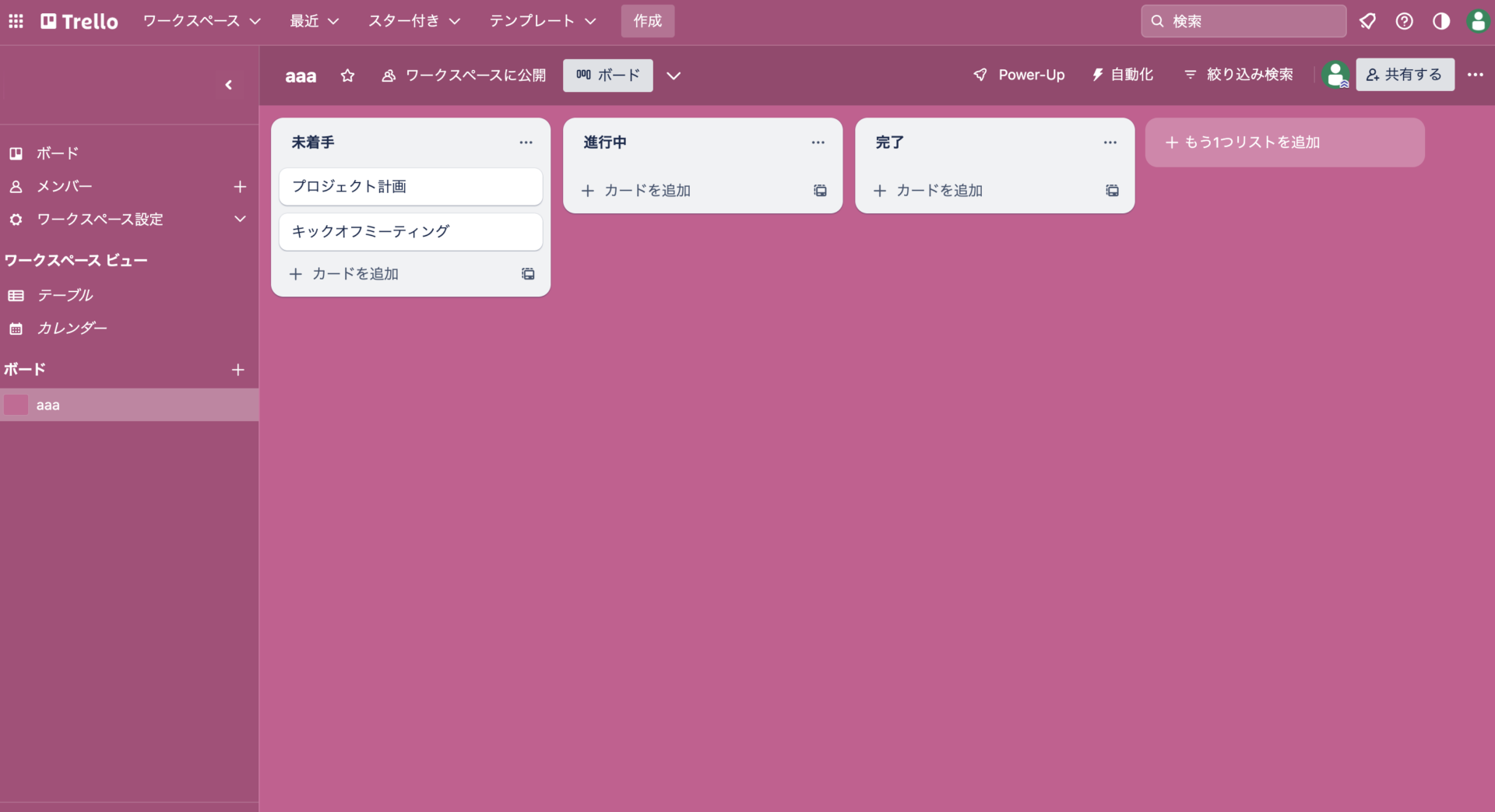

【Trello】プロジェクトの進行を最適化するタスク管理ツール

Trelloの特徴

- 直感的な操作ができるプロジェクト管理アプリ

- タスクの進捗を一目で把握できる

Trelloは、付箋を貼るような直感的な操作でタスクが管理できる、プロジェクト管理アプリです。

タスクをカードのように並べ、各タスクの進捗状況ごとにドラッグ&ドロップでカードを動かせるので、進捗を視覚的に把握しやすいのが特徴です。

Trelloの機能・使用感

- ラベル機能

- チェックリスト機能

分類や優先度など、タスクの属性を設定する機能で、視覚的にプロジェクトを管理できます。

タスクを具体化できる機能で、細分化して管理したいときに重宝します。

Trelloの注意点

- スマホで操作がしづらい

- 有料を前提とした利用

- 慣れるまでに時間がかかる

スマホの場合は画面が小さいのでカンバン方式でのタスク管理がしづらく、操作性が悪いと感じる可能性があります。

現在は無料でも利用可能ですが、2024/4よりフリープランにおけるユーザー数が10人までに制限されてしまう点に注意しましょう。

利用しているユーザーからは「自由度の非常に高いツールだが、悪く言えば扱いに慣れるのに時間がかかる」という声があります。以上のような場合は、まずはスモールチームから始めて、徐々にメンバーを追加していく方法も有効です。(引用:ITreview)

Trelloの料金体系

- フリープラン:$0

- スタンダードプラン:$6/ユーザー/月(月払い)

- プレミアムプラン:$12.50/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズプラン:~$17.50/ユーザー/月(月払い)

【misoca】請求書作成を効率化するクラウドサービス

misocaの特徴

- 請求書作成業務を効率化する

- 作成から郵送までの一括管理ができる

misocaは、見積書・納品書・請求書がクラウド上で簡単に作成・まとめて管理できるサービスです。

必要な書類の作成から郵送までを一括管理し、素早く簡単に作成できるのが特徴です。misocaで管理すれば、関連する書類が把握でき、確認漏れなどを防げます。

misocaの機能・使用感

- 自動作成予約機能

- 会計ソフトとの連携機能

毎月、毎年など繰り返して発行する請求書の作成を自動化して予約できる機能で、請求書作成業務の効率化に役立ちます。

弥生のクラウド会計ソフトと連携できる機能で、請求から決算までが楽にできます。

misocaの注意点

- 請求書の作成数が多い場合は有料プランが必須

- メールの受信文言は変更できない

- 画面表示がシンプルすぎる

月6通以上請求書を作成する場合は有料プランへの加入が必要です。

書類の受信メールの文言はあらかじめ決まっており、変更はできません。

利用しているユーザーからは「味気ない画面表示なので、もっと便利機能や助かる設定などあるのかもしれないが、あれこれ触ってみようという気になれず残念」という声があります。(引用:ITreview)

misocaの料金体系

- 無料プラン(10通まで):0円

- プラン15(15通まで):8,800円/年(税別)

- プラン100(100通まで):33,500円/年(税別)

- プラン1000(1,000通まで):114,000円/年(税別)

業務効率化におすすめのツール8選の比較表

以下は今回紹介した業務効率化にオススメのツールの比較表です。(表は右にスクロールできます。)

| ナレカン【一番おすすめ】 | Stock【おすすめ】 | Googleドライブ | Google カレンダー | Zoom | Chatwork | Trello | misoca | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

最も簡単に社内のナレッジを管理・共有できるツール |

非IT企業の情報管理・共有に貢献するツール |

共同編集ができるファイル管理アプリ |

社内・社外のスケジュール管理ができるシステム |

リモートワークを効率化するテレビ会議ツール |

リアルタイムでやりとりできるチャットツール |

プロジェクトの進行を最適化するタスク管理ツール |

請求書作成を効率化するクラウドサービス |

| メッセージ機能 |

【〇】※記事ごとにコメントを残せる |

【〇】 |

【〇】※他のGoogleサービスを経由 |

【〇】※他のGoogleサービスを経由 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】※カードごとにコメントを残せる |

【×】 |

| PC・スマホ対応 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 注意点 |

投稿にコメントできるが、独立したメッセージ機能はついていない |

シンプルさに特化しているため機能が必要最低限である |

無料版の容量が少ない |

登録する人数が多いとスケジュール管理が煩雑になる |

無料プランには利用時間の制限がある |

情報が流れていってしまう |

スマホで操作がしづらい |

請求書の作成数が多い場合は有料プランが必須 |

| 料金 |

・無料プランなし

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは816円/ユーザー/月~ |

・無料 |

・無料プランあり

・有料プランは2,125円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは840円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは$6/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは8,800円/年~ |

| 公式サイト |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Stock」の詳細はこちら |

「Googleドライブ」の詳細はこちら |

「Googleカレンダー」の詳細はこちら |

「Zoom」の詳細はこちら |

「Chatwork」の詳細はこちら |

「Trello」の詳細はこちら |

「misoca」の詳細はこちら |

ツールによって「できること」は異なるので、自社の課題解決に最適なツールを導入しましょう。加えて、「導入後すぐに社内に馴染むか」や「費用対効果が高いか」も併せて選定できれば、より業務を効率よく進められます。

業務効率化におすすめのツール8選まとめ

ここまで業務効率化ツールの選定ポイントから、各ジャンルのおすすめツールまでをご紹介しました。

業務効率化を実現するには、”自社の課題に見合った教育コストのかからないツール”を導入しましょう。ただし、まずはWordやExcelなどの既存ツールとの併用も可能な情報共有に特化したシンプルなツールの導入がおすすめです。

また、自社の課題解決に役立つ機能があっても、ツールの操作が難しいと、現場の社員が使いこなせずに放置されます。したがって、「ITに詳しくない従業員でも使いこなせるツール」を選択しましょう。

結論、複数のツールがあるなかでも、社内のあらゆる情報を「ナレッジ」として管理・共有でき、ナレッジ管理に特化したシンプルなツール『ナレカン』一択です。

ぜひ「ナレカン」を導入し、社内の業務効率化を実現させましょう。