昨今、働き方改革の影響で、テレワークや在宅勤務などの社外での勤務でも生産性を落とさずに働ける仕組みをつくるために「コラボレーションツール」を導入する企業が増えています。

しかし、業務に利用できるコラボレーションツールは数多くリリースされており、選定に悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、業務効率化の実現に役立つコラボレーションツールの機能や選定ポイント、おすすめツール7選を中心にご紹介します。

- コラボレーションツールを導入した際のメリットを知りたい

- 選定時の注意点を踏まえて最適なコラボレーションツールを導入したい

- 費用対効果高く社内の情報共有方法を改善したいと考えている

という方は今回の記事を参考にすると、組織の情報共有を円滑に進められる、最適なコラボレーションツールが選定できます。

目次

コラボレーションツールとは?

コラボレーションツールとは、組織での共同作業に必要な機能を備えたツールの総称を意味します。

具体的には、「情報共有ツール」「クラウドストレージ」「チャット」「タスク管理ツール」「プロジェクト管理ツール」「社内SNS」「Web会議システム」などの機能を備えたツールがコラボレーションツールと呼ばれています。

ビジネスでプロジェクトに取り組む際は、複数人の相手とコミュニケーションをとりながら進行する必要があります。そこで、コラボレーションツールを利用すると連絡事項や進捗状況をチームメンバーが同時に確認でき、円滑に業務が進められるのです。

また、昨今では働き方改革の影響で働き方が多様化し、テレワークといった遠隔での勤務形態も一般的になりつつあります。出社なしでも業務を問題なく実行するには、企業は社内コミュニケーションや情報共有を促進しなければなりません。

したがって、勤務形態に左右されない情報共有を実現するには、業務にコラボレーションツールを利用することが有効なのです。

コラボレーションツールが持つ3つの機能

ここでは、コラボレーションツールが持つ3つの機能を紹介します。コラボレーションツールの導入に成功した企業は、以下の機能を全社で使いこなせているのです。

(1)コミュニケーションを活性化する機能

ひとつめの機能は、社内のコミュニケーションを活性化させる機能です。

遠隔でも対面の会話に近いコミュニケーションができる機能を使うと、メールや電話に比べて気軽に素早く連絡がとれるので、遠隔での業務でも情報共有に遅延が発生しません。具体的には、Web会議やビデオ通話・チャット機能が当てはまります。

したがって、テレワーク・在宅勤務の課題である「出社時に比べて連絡が取りにくい」問題を解決する観点で、コミュニケーションを活性化する機能は必須だと言えます。

(2)情報共有を効率化する機能

ふたつめの機能は、情報共有を効率化する機能です。

情報共有の機能を用いて業務情報を適切に共有すれば、複数人でプロジェクトを進める際に「進捗状況を確認する手間」や「必要な資料を探す手間」が省け、効率よく作業が進められます。

また、関連資料を後から見返せる場所で管理していなければ、情報を紛失するリスクが高まります。とくに、参加人数が多いプロジェクトでは情報共有の方法が決まっていないと、ファイルや記録の残し方が人によって異なり、保存場所が散らばってしまうのです。

したがって、企業はコラボレーションツールに搭載されている管理機能を利用して、情報共有を適切に行いましょう。具体的に、社内wiki、タスク管理、スケジュール共有の機能が挙げられます。

(3)情報を正しく管理する機能

情報を正しく管理する機能の利用も、業務を円滑に進める有効な方法です。

情報の適切な管理には、セキュリティを守り安全性を確保することが必要です。そこで、コラボレーションツールがあればベンダー側が高いセキュリティを保てるようにシステム整備を行うため、作業コストをかけずに安全な情報の管理環境を実現できます。

したがって、コラボレーションツールの利用は、情報を正しく安全に管理する最適な手段だと言えます。さらに、選定時に国際セキュリティ規格の認証を取得しているツールを選べば、より強固なセキュリティ下で管理環境を整えられます。

コラボレーションツールを導入するメリット

以下では、コラボレーションツールを導入するメリットについて解説します。ツールを導入すれば、社内情報の正確な連携体制を整えられます。

コミュニケーションのスピード感が向上する

ツールを導入すると、コミュニケーションのスピードが向上します。

コラボレーションツールに搭載されたチャットやメッセージ機能は、リアルタイムでやり取り可能なため、業務に関する情報が素早く共有されます。たとえば、取引先とのトラブルが起きても報告が即時メンバーに共有されるので、初動の遅れを防げるのです。

このように、連絡が取りやすい体制が確立できれば業務の進行スピードも向上し、迅速な対応が可能になります。

時間や場所を問わず使える

コラボレーションツールはネット環境があれば、時間や場所を問わず使えます。

ツールを利用すると、出張先やテレワーク中の自宅からでも社内同様に業務を進められ、仕事の質が低下しません。また、インターネットがあれば利用可能なため、急ぎ対応が発生した際も時間に関係なく必要な情報にアクセスできる利点があります。

このように、時間や場所を問わず使えることから、コラボレーションツールは働き方が多様化した昨今に適した情報共有方法だと言えます。

プロジェクト管理による業務効率化

コラボレーションツールを利用すると、プロジェクトを適切に管理可能になります。

ひとつのプロジェクトを進めるうえで情報管理や、メンバーごとのタスク進捗状況の把握は不可欠です。たとえば、紙の工程表を使うと手元になければ確認できず、情報把握が遅れるリスクを伴いますが、ツールがあればデバイスを問わず確認可能なので、進捗の把握が容易になります。

作業の遅延はプロジェクトの失敗の原因に直結します。したがって、プロジェクトを適切に管理するには、コラボレーションツールの利用が最適なのです。

コラボレーションツールの選定ポイント

ここでは、コラボレーションツールを選定する際に押さえるべきポイントについて解説します。自社に合わないツールを選ばないように、以下の点に注意した選定が必要です。

自社に必要な機能が揃っているか

まずは、検討しているコラボレーションツールに、自社に必要な機能が過不足なく備わっているか確認しましょう。

機能が豊富なツールを選んでも、使わない機能が多ければ持て余し、無駄な費用や教育コストがかかってしまいます。一方、ひとつの機能のみに特化したツールでは、機能不足のときに追加でツールを併用することになり、複数のツールを運用する負担が生じます。

余計なコストを発生させないためにも、企業は自社の情報共有に必要な機能が過不足なく搭載されているツールを選択しましょう。

最適な使いやすさか

ツールが自社に最適な使いやすさであるかは、選定時の重要な要素です。

社内のITリテラシーには差が生まれるもので、知識が深い社員もいれば浅い社員もいます。そのため、複雑なツールを選ぶと、ITリテラシーが低い社員が使いこなせず放置してしまい、結果としてツールでの情報共有が社内に浸透しなくなります。

コラボレーションツールは社員全員が利用できなければ、使いこなせないメンバーに情報が共有されません。そこで、選定時からIT知識が希薄な社員でも使いこなせるシンプルなツールに決めると、スムーズな運用につながります。

セキュリティ面は万全か

企業情報を管理する観点で、セキュリティ面での安全性も重要です。

コラボレーションツールは情報をクラウド上で管理しますが、クラウド上での情報管理は、ウイルス感染やサイバー攻撃による情報漏洩のリスクがあります。しかし、十分なセキュリティのサービスであれば、安全に自社の情報を保護したうえで利用できるのです。

したがって、利便性と安全性を両立させるために、セキュリティが守られたコラボレーションツールを選択しましょう。とくに、第三者機関によるセキュリティ資格の有無は、十分なセキュリティ対策が立てられているか判断するひとつの基準になります。

関連記事: 【無料あり】おすすめの社内情報共有ツール8選!

コラボレーションツール導入時における4つの注意点

ここでは、コラボレーションツールを導入する際に注意すべきポイントについて解説します。ツールの導入による効果を最大限得るには、以下のポイントに注意しましょう。

目的の周知が必要

コラボレーションツール導入時は、利用目的を社内周知する必要があります。

なぜなら、目的が明確化されていない状態での業務プロセスの変更は、社員が不満を抱く原因になるからです。ツールの必要性が理解できなければ、社員が従来のやり方から連絡方法を変える意義が感じられず、ツールを利用しなくなってしまいます。

ツールの運用を社内に浸透させるには、導入時に社員の理解を得ることが不可欠です。したがって、正しくツールの導入目的を周知させ、業務にメリットをもたらすことを伝えましょう。

生産性が落ちる恐れがある

コラボレーションツールの利用が、かえって生産性の低下を招く懸念があります。

ツールの利用方法を固めずに運用を始めると、業務が進めにくくなる恐れがあります。たとえば、チャットは簡単に送れる反面、連絡回数が増えやすいため、常にチャットが動いている状態になれば、通知が気になり業務に集中できなくなってしまいます。

そこで、ツールが業務を中断させる原因とならないように「メンション機能を利用して必要なメンバーだけに通知する」といった、運用ルールの整備を管理者側が実施しましょう。

情報過多になりやすい

コラボレーションツールは、情報過多になりやすいデメリットがあります。

コラボレーションツールの活用は、従来メールや口頭で行っていたコミュニケーションをツール上で気軽にとれる利点があります。しかし、無駄なやりとりが増えたり、通知量が増えたりすると情報量が多くなり、重要事項を見落とすリスクが高まります。

そのため、ツール利用時は「リアルタイムでやりとりすべき内容(フロー情報)」と「蓄積すべき情報(ストック情報)」の共有方法を区別するように周知しましょう。ただし、情報の記録とメッセージの両方を兼ね備えたツールを使えば、重要事項が流れない仕組みを簡単に構築できます。

オフライン環境では利用できない

コラボレーションツールはオフライン環境では利用できないデメリットもあります。

多くのコラボレーションツールはクラウドサービスであり、インターネット環境があれば場所を問わず使える一方で、基本的にはオフライン環境では利用ができません。そのため、オフライン利用での利用を想定している場合は、ツールの選定に注意が必要です。

たとえば、クラウド型のサービスであっても、「Stock」のように一部機能がオフラインで利用できるサービスもあります。

【無料あり】チームの業務効率化の実現に役立つコラボレーションツール7選

以下では、チームの業務効率化に貢献するコラボレーションツール7選をご紹介します。

コラボレーションツールを導入すると、自社の共同作業が円滑になるメリットがあります。また、プロジェクトの進行状況が可視化されたりコミュニケーションも取りやすくなったりする一方で、誤ったツール選定を行えばかえって業務が進めにくくなります。

誤ったツール選択とは「ツールの機能だけを見て自社に合うか判断をしていない」状態です。たとえば、多機能である点だけを評価して導入すると、持て余したり使いこなせないメンバーが出たりして、社内に浸透しなくなってしまうのです。

そのため、ツールを導入する際は「自社の共同作業に過不足のない機能」があり、「ITリテラシーに関係なく利用できる」サービスを選びましょう。したがって、導入すべきは非IT企業でも即運用できるシンプルな情報共有ツールの「Stock」一択です。

Stockの「ノート」は記録した情報がノート形式で残り、チャットツールのように情報が流れません。また、ノートに紐づいた「メッセージ」で関連情報をやりとりすれば、話題が入り乱れて必要な情報が探せない事態を防げるので、共同作業が円滑に進められます。

【Stock】最もシンプルな情報ストックツール

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

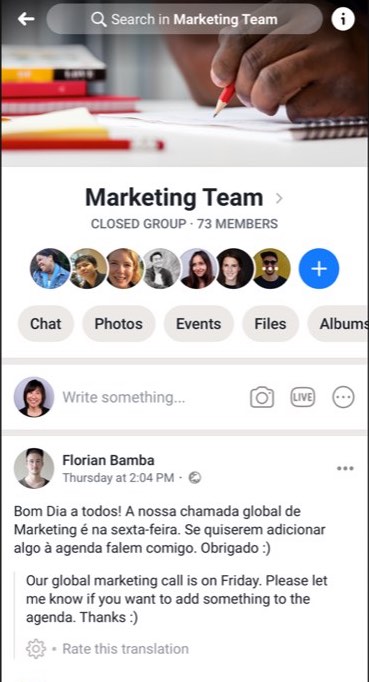

【Workplace by Meta】世界的な社内SNSツール

<Workplace from Metaの特徴>

Workplace from Metaは、Metaが提供するビジネス向けのコラボレーションツールです。コミュニケーションツールとしての利用が想定されており、企業単位でFacebookのようなページを作って運用を行います。

SNS機能がメインではあるものの、ビジネス利用が想定されているため高度なセキュリティが敷かれており、チームでのコミュニケーション活性化に役立ちます。

<Workplace from Metaの機能>

「グループ機能」ではグループ単位での投稿が行え、掲示板のように使えます。

<Workplace from Metaの注意点>

- コミュニケーションに関わる機能の使い分けが難しい

チャットや投稿機能などコミュニケーションに関わる機能が多く、それぞれの使い分けや情報の管理が難しい恐れがあります。

<Workplace from Metaの料金体系>

- コアプラン:$4/ユーザー/月

【Slack】カスタマイズ性の高いチャットツール

<Slackの特徴>

Slackは、近年注目を集めているビジネスチャットツールです。後からグループチャットに入ったメンバーでも履歴をさかのぼってチャットを確認できるので、再度情報共有を行う手間が省けます。

また、アプリとの連携やbotの作成・絵文字の作成などが行えるため、好みに合わせたカスタマイズが可能です。

<Slackの機能>

「チャット機能」ではテキストメッセージのほか、絵文字の利用やファイル添付が行えます。また、スラッシュコマンドを利用すれば、特定のアクションをショートカットとして利用できます。

<Slackの注意点>

- 情報の蓄積には向かない

- フリープランでは90日以降のメッセージが確認できない

チャットを利用して情報共有やコミュニケーションを行うので、必要な情報が流れやすく、あとから振り返りにくいです。

2022年9月にフリープランのアップデートが行われ、フリープランではメッセージ数に関係なく「投稿から90日を過ぎたメッセージ」は見られないので注意しましょう。

<Slackの料金体系>

- フリー:0円

- Pro:925円/ユーザー/月

- Business+:1,600円/ユーザー/月

- Enterprise Grid:要問合せ

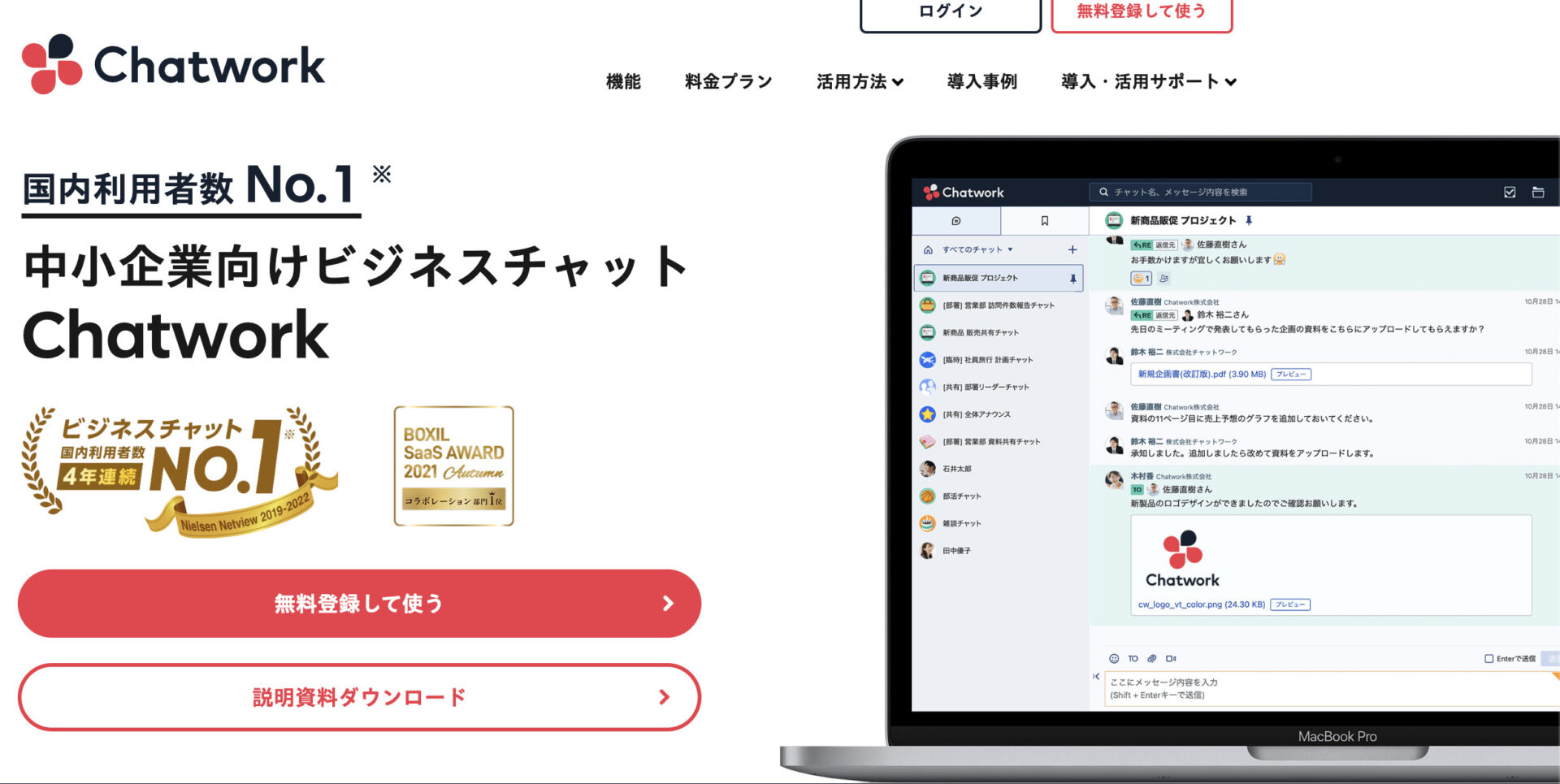

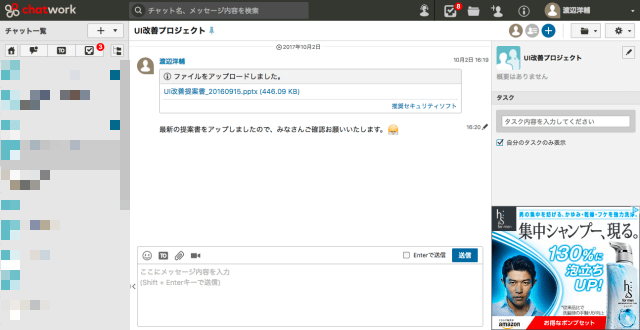

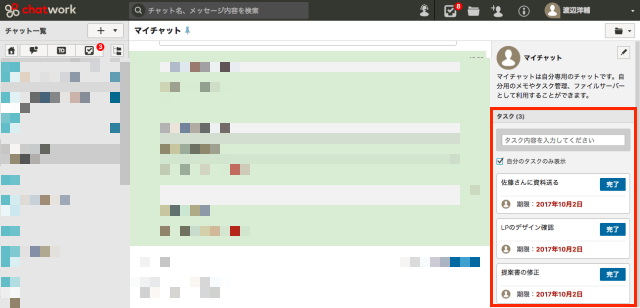

【Chatwork】国産チャットツール

<Chatworkの特徴>

Chatworkは、ビジネス向けチャットツールです。メールに比べ気軽にコミュニケーションが取れ、社内のコミュニケーションや情報共有の活性化に役立ちます。

既読機能がないので、メッセージを自分のタイミングで確認でき、チャットツールで感じやすい「返信を急かされるプレッシャー」から解放されます。

<Chatworkの機能>

「チャット機能」ではテキストメッセージだけでなく、絵文字やスタンプの利用・ファイル添付もできます。

「タスク管理機能」では、各グループチャットごとにタスクを一覧形式で管理できます。自身のタスクだけでなく他メンバーのタスクも表示されるため、各グループチャット内で発生しているタスクをまとめて管理可能です。

<Chatworkの注意点>

- やりとりが多いと情報が流れやすい

- フリープランでは40日以降のメッセージが見られない

参加人数の多いグループや、やりとりが多いグループの場合、手軽さゆえに更新される頻度が高く、逆に情報を見逃してしまうケースがあります。大切な情報を書き留めておくようなツールが別途必要です。

フリープランでは投稿から40日以降のメッセージが見られないので注意しましょう。

<Chatworkの料金体系>

- Free:0円/ユーザー/月

- Business:500円/ユーザー/月(年間契約)

- Enterprise:800円/ユーザー/月(年間契約)

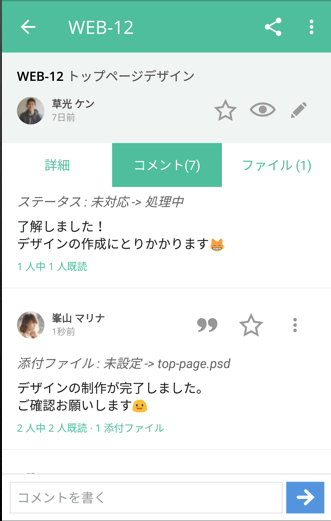

【Backlog】エンジニアに人気のプロジェクト管理ツール

<Backlogの特徴>

Backlogは、エンジニア人気の高いプロジェクト管理ツールです。プロジェクト管理や課題管理、バグ管理システムなどの機能が利用できます。

また、ガントチャートやマイルストーンなどの機能を利用すれば、プロジェクト全体を俯瞰して把握可能です。

<Backlogの機能>

「タスク管理機能」ではタスクの期限だけでなく、ステータスや優先度などを設定した管理が行えます。

<Backlogの注意点>

- 非エンジニアには馴染みづらい

記載はマークダウンで行うため非エンジニアには馴染みづらく、使いこなすまでに時間がかかります。

<Backlogの料金体系>

- スタータープラン:2,640円/月

- スタンダードプラン:12,980円/月(月間契約)

- プレミアムプラン:21,780円/月(月間契約)

- プラチナプラン:55,000円/月(月間契約)

※利用に制限あり(5プロジェクト30ユーザーまで)

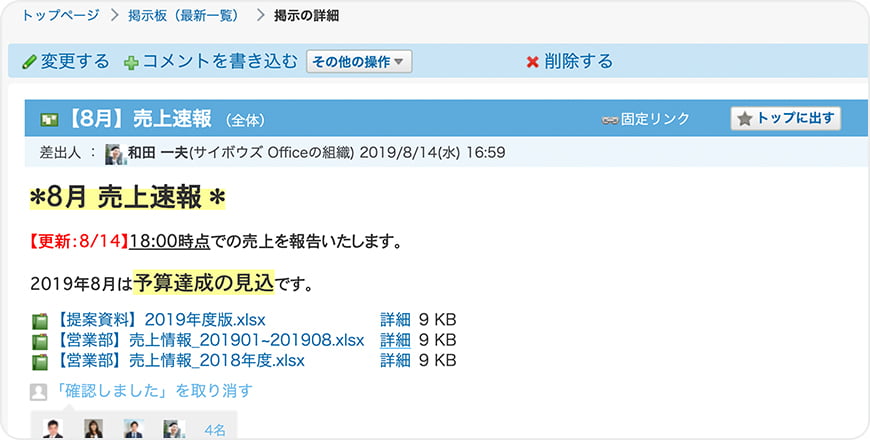

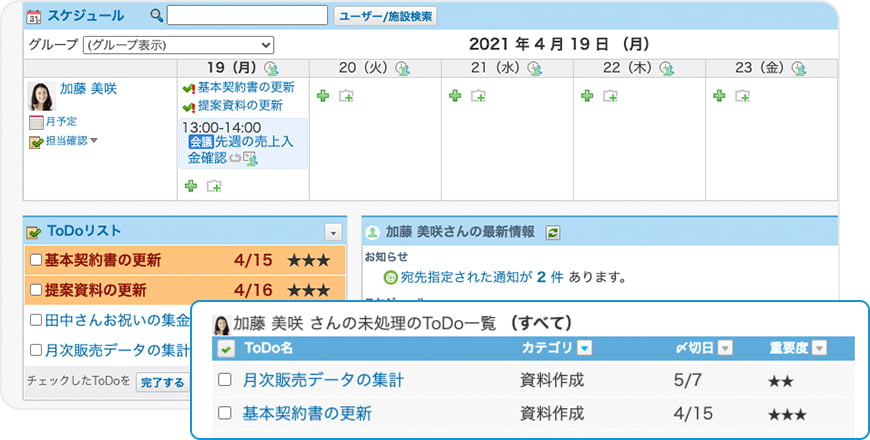

【サイボウズOffice】 多機能グループウェアツール

<サイボウズOfficeの特徴>

サイボウズOfficeは個人単位でさまざま機能のオン/オフができ、ユーザーそれぞれに必要な機能だけを表示させ、オリジナルの管理画面を作れるグループウェアです。

未読の情報は一覧で表示されまとめて見返せるので、情報の確認漏れが防げます。

<サイボウズOfficeの機能>

「掲示板機能」を利用すれば、売上報告などの情報の投稿が行えます。投稿にはコメントもちろん、「いいね!」をはじめとするリアクションが行え、一方的な発信になるのが防げます。

「Todoリスト機能」ではトップページやスケジュールにタスクの期限が表示され、タスク漏れが防げます。

「スケジュール機能」では指定したユーザーや部門内のユーザーの予定の一覧での確認や、設備の予約ができます。

「ファイル管理機能」では複数階層のフォルダを作成し、ファイルの管理が行えます。

<サイボウズOfficeの注意点>

- 使いこなすのが難しい

さまざまな機能が利用できる一方で、操作が難しいためITリテラシーが低いと使いこなせません。

<サイボウズOfficeの料金体系>

- スタンダードコース:500円/ユーザー/月(月間契約)

- プレミアムコース:800円/ユーザー/月(月間契約)

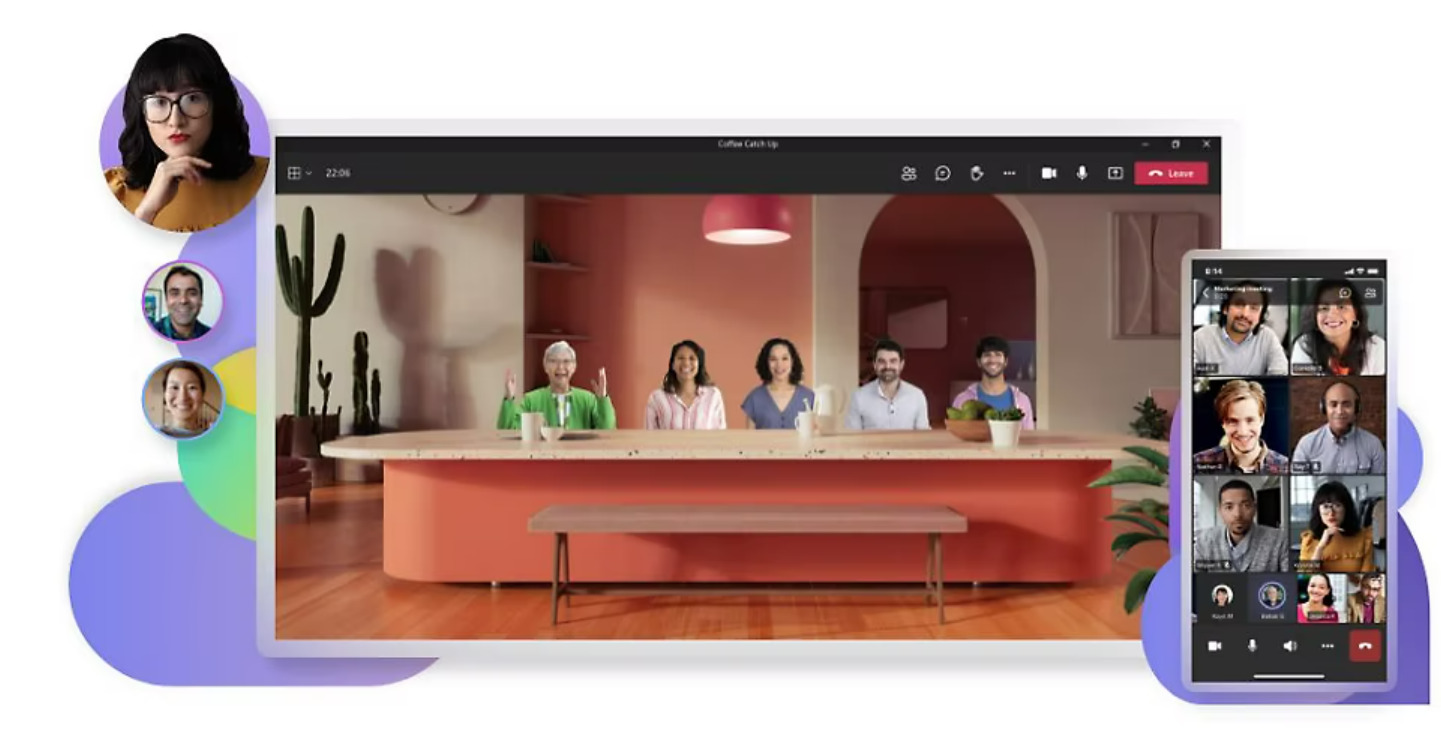

【Microsoft Teams】Microsoft 365の共同作業ツール

<Microsoft Teamsの特徴>

Microsoft TeamsはMicrosoftが提供する共同作業ツールで、Web会議やファイル共有、タスク、チャットなどの機能が利用可能です。小規模の企業と大企業、どちらの規模でも過不足なく使えるプランを展開しています。

また、Microsoft365の機能がついたプランもあり、Microsoft365上でツールを一括管理できます。

<Microsoft Teamsの機能>

「会議機能」では、Microsoftを利用していないメンバーも招待可能です。セキュリティ対策として背景をぼかす機能も備わっています。

「チャット機能」では、メッセージを複数のチャネルに同時に投稿することも可能です。

<Microsoft Teamsの注意点>

- Microsoft365以外のツールとの連携が弱い

Microsoft365以外のツールとの連携が充実しておらず、Microsoft365がメインツールでない企業は利用しづらいリスクがあります。

<Microsoft Teamsの料金体系>

- Microsoft Teams (無料):0円/ユーザー/月

- Microsoft Teams Essentials:599円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Premium:3,298円/ユーザー/月

業務効率化の実現に役立つコラボレーションツールまとめ

ここまでチームの業務効率化に役立つコラボレーションツールと選定ポイント、導入の際の注意点を解説しました。

コラボレーションツールを選定する際は、「過不足のない機能」「使いやすさ」「セキュリティ」の3点が重要です。また、ツールの効果を最大限得るには、社内に利用目的を周知し、情報量が増えて業務が停滞しないように企業側がルールを定めましょう。

そして、前提条件として社内のだれもが使えるサービスを選ぶ必要があります。利用が難しいツールだと慣れるまでに時間がかかったり、使いこなせない社員が出たりして、結果共同作業がうまく進まなくなってしまうのです。

したがって、企業の共同作業にはITに不慣れなユーザーでも説明なしに使いこなせるほど簡単な情報共有ツールのStockが最適です。実際に、導入した非IT企業がチームでの作業の効率化に成功した事例も豊富にあります。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、共同作業を円滑に進めましょう。