昨今では、リモートワークの普及により「実際の動きが見えず、部下の業務内容・進捗が分かりづらい」という悩みが多く見られます。このような背景から、在宅勤務をした社員に「業務報告書」を提出させる方法を取る企業も多いです。

一方、「在宅勤務向けの業務報告書は使ったことがなく、どのように運用すれば良いかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、在宅勤務向け報告書に書くべき項目とポイントを中心にご紹介します。

- 在宅勤務の報告書に何を書くべきか分からない

- 在宅勤務の報告書の例文やテンプレートを参考にしたい

- 在宅勤務の報告書がうまく管理できなくて困っている

という担当者の方はこの記事を参考にすると、在宅勤務の報告書が作成できるうえ、社内情報をアクセス性を高めて管理できる便利なツールまで見つかります。

目次

在宅勤務で報告書が必要な理由

業務報告書を作成する理由は、上司が部下の仕事内容を把握して、在宅勤務中でも適切なマネジメントをするためです。

上司へ提出される報告書には、業務内容や進捗、業務の時間配分が記載されているので、マネジメントや部下の評価に役立てられます。たとえば、経験の浅い社員に関しては、報告書をもとに部下をサポートしたりアドバイスしたりできるのです。

とくに、コミュニケーション手段がテキスト上になってしまうので、仕事の様子がほとんど把握できない在宅勤務では報告書が不可欠だと言えます。

【すぐわかる】在宅勤務向け報告書の6項目と例文

以下では、在宅勤務向けの業務報告書に必要な6項目と例文をご紹介します。「どのような報告書を書いたらいいのかイメージが湧かない」という方は必見です。

報告書に必要な6つの項目

「ただ書いただけ」の報告書にならないようにするためにも、以下の内容を押さえておきましょう。、

- 始業・終業時刻

- 業務内容

- 所感

- 進捗状況

- 作業予定

- 確認事項(特記事項)

在宅勤務ではオフィスではなく、任意の場所で仕事をするので労働時間の把握が困難です。そのため、報告書には必ず始業時刻と終業時刻を記入させて、労働時間の管理ができるようにします。

実際に取り組んだ業務の内容と結果などを記載します。あくまでも業務内容なので”事実のみ”を記載するように部下へ指導し、シンプルにまとめられる”箇条書き”を基本としましょう。

ただの感想ではなく、業務から得られた学びや課題を改善する方法などを記入します。所感はスキルアップにつながる項目なので、提出された業務報告書を確認するときも注意して評価しましょう。

当日の業務予定に対して「順調に進んでいるのか」「どれほど遅延しているのか」を整理します。具体的には「進捗率〇%」「残〇h」というように数字を用いると、マネジメント側も状況の良し悪しを判断しやすくなります。

明日以降の作業予定を記入します。上司がチーム全体の進捗目標と照らし合わせやすくなるだけでなく、従業員も数値目標を達成するために何をすれば良いかが明確になります。

確認事項には、部下が上司に確認したいことを記載します。オフィス勤務であればすぐに声をかけて疑問を解消できますが、在宅勤務ではコミュニケーションの機会が少なくなるので必須の項目です。

在宅勤務報告書の例文

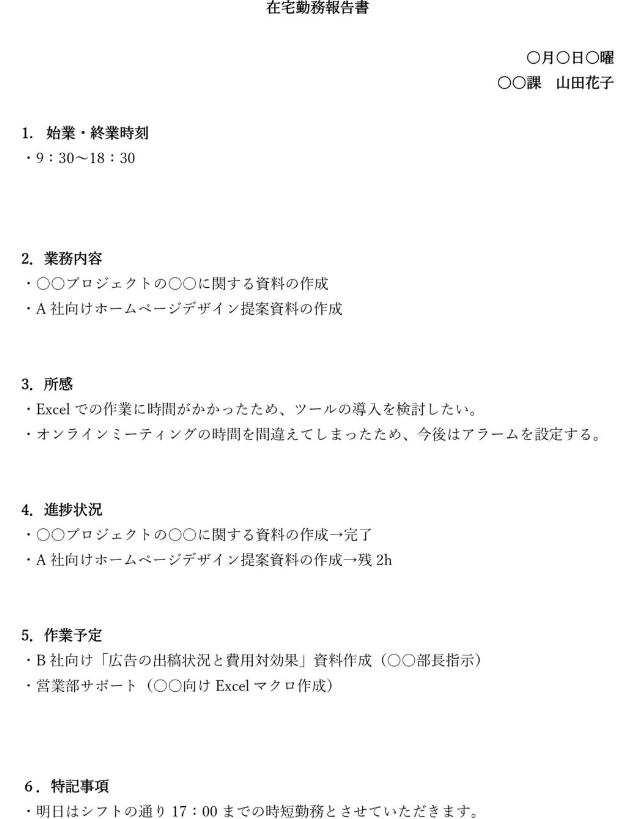

報告書に必要な6つの項目を順番通りに記入すると、下図のような見やすい在宅勤務報告書が作成できます。

以上のように、在宅勤務報告書はシンプルかつ業務内容を具体的に書きましょう。さらに追加したい項目がある場合は、自社で独自のテンプレートが作れる「Stock」のようなアプリを使うと便利です。

わかりやすい報告書を書くときの3つのポイント

報告書は作成者だけが確認するものではないので、誰が見てもわかりやすい報告書を作成する必要があります。以下では、わかりやすい報告書を作成するポイントを紹介します。

(1)具体的に書く

1つ目に、わかりやすい報告書を作成するためには、初見の人でもわかるように具体的に書く必要があります。

報告書は作成した本人だけが分かれば良いものではなく、上司が正確に意味を理解できるものでなければなりません。たとえば、「Aプロジェクトの〇〇に関する打ち合わせ資料作成」のように、具体的な内容を記載しましょう。

また、時間を記載することが重要です。本人や上司が「タスクにどれぐらいの時間がかかったのか」がわかると、タイムマネジメントがしやすくなるので、具体的に時間や内容を記入することを意識しましょう。

(2)感想にならないようにする

2つ目に、記載した内容が単なる感想にならないようにすることも、わかりやすい報告書を作成するポイントのひとつです。

とくに、若手社員の業務報告書は”感想”だけが記載された書類になることが多いですが、報告書に書くべきなのは感想ではなく”所感”です。そのため、良かった点だけでなく同じ失敗を繰り返さないための改善策を記載しましょう。

報告書を作成した本人が業務を振り返り、その経験を今後に活かせるような所感を作成することで、スキルアップさせられるのです。

(3)テンプレートを登録する

3つ目に、わかりやすい業務報告書を作成するためには、テンプレートを活用することが重要です。

テンプレートを使えば、社員が一から業務報告書を作成する必要がなくなり、決められた項目に情報を入力すれば良いのでストレスが発生しません。

一方、一般的なWordやExcelファイルのテンプレートでは、毎回ファイルのコピーを作成するのが手間になります。そのため、「自社独自のテンプレートを登録して、簡単に反映できるツール」が最適です。

たとえば、在宅勤務向けの業務報告書をはじめとした、書類作成に向いている「Stock」なら、わずかな操作で簡単にテンプレートを保存・活用できます。

関連記事: 在宅勤務で集中できない原因は?効率化のコツ8選!

【無料】在宅勤務で使える報告書のテンプレートサイト

以下では、WordやExcelの報告書テンプレートが無料で利用できるサイトをご紹介します。テンプレートを活用し、効率的な報告書作成を実現しましょう。

テンプレートBANK

テンプレートBANKの「在宅勤務」テンプレート一覧には、出勤表から、日報・週報・月報まで多くの種類のテンプレートがあります。

BizClip

BizClipのテンプレートでは、月間の在宅勤務の報告ができます。始業・終業時刻を入力すれば、自動で1時間の休憩を差し引いた勤務時間を計算します。

ビズ研

ビズ研のテンプレートは、在宅勤務の日報を作成できるテンプレートです。シンプルな時系列型で情報を書き込めるのが特徴です。

最も簡単に在宅勤務向け報告書を作成・管理できるツール

以下では、在宅勤務でも報告書を簡単に作成・共有・管理できるツールをご紹介します。

在宅勤務では、上司に直接報告書を提出できないので、オンラインでのやりとりが必須です。しかし、従来の「Wordファイルで作成し、メールへ添付して送信する方法」では作成と共有が面倒なうえに、管理も煩雑になります。

そのため、在宅勤務の報告書作成業務を効率化するには、テンプレートで簡単に報告書を作成しつつ、共有・管理も一括でできるツールを導入しましょう。ただし、多機能なツールでは社員が使いこなせず教育コストがかかるので要注意です。

したがって、「Stock」のように、シンプルな操作性で報告書をはじめとした、書類作成から共有までが簡単な情報共有ツールが必須なのです。

Stockの「ノート」に一度作成した報告書のフォーマットは「テンプレート」として登録・活用できるので、一から報告書を作る必要がありません。また、ノートは「メッセージ」が紐づけられるので、報告書ごとに上司と部下間でやりとりも可能です。

在宅勤務向け報告書を最短で書けるツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

在宅勤務で報告書を書く5つのメリット

ここでは、在宅勤務で業務報告書を作成するメリットを解説します。以下のメリットがあるからこそ、在宅勤務での報告書業務は必須なのです。

(1)労働時間が把握できる

報告書に始業や終業、残業時間を記入させれば、簡単に社員の労働時間が分かります。

在宅勤務は、部下の業務状況を直接把握できない環境であり、チームの労働管理が難しい面があります。そこで、終業時に報告書の提出を義務化することで「どれほど残業が発生しているのか」を確認できるのです。

ただし、ルールがなければタスクの達成可否しかわからないので「各タスクにかかった時間を記載する」などチーム内でルールを設けましょう。

(2)業務の進捗状況が把握できる

部下が担当する業務の進捗状況が把握できることも、報告書のメリットです。

在宅勤務では、気軽に声をかけたり、仕事の様子を直接確認したりできないので、部下の進捗状況を掴みづらい傾向があります。しかし、業務報告書があれば「誰が、何を、どこまで進めているのか」がすぐに分かるのです。

また、業務報告書へ進捗を残しておけば、トラブルが発生したときに経緯が簡単に分かるため、対策を練りやすくなります。

(3)業務の課題を見つけられる

業務報告書を継続することで、業務で発生している課題を見つけられるようになります。

マネジメント側は、共有された報告書から慢性的に時間がかかっている、停滞しやすい業務がないかを確認できます。反対に、業務報告書を作成しなければ情報が蓄積されず、見直せないので課題発見が困難になってしまうのです。

また、報告書の所感や確認事項の欄は、部下が不安を相談することもできるので、業務報告書には「上司が部下の課題に気が付くきっかけになる」側面もあります。

(4)業務プロセスを評価できる

業務報告書を作成することで、業務プロセスが評価できるようになるのもメリットです。

在宅勤務では部下のやる気や仕事の姿勢が見えづらいので、成果のみが評価対象になりやすい傾向があります。そのため、業務報告書に仕事の進捗や所感を詳細に記入させ、タスク管理や処理能力から評価するのもひとつの方法です。

このように、成果だけでなく過程も把握できるようになるので、業務報告書は欠かせないのです。

(5)従業員の意識向上につながる

業務報告書には「従業員の意識向上につながる」メリットもあります。

業務報告書へ具体的な進捗や成果を記載させると、社員は業務結果と毎日向き合うことになります。そのため、順調な進捗状況や成果が見えるようになると、仕事がはかどっている実感が生まれ、モチベーションの向上につながるのです。

一方で、進捗が停滞し報告できる成果がない場合でも、業務が進まなかった原因を記載するように指示しておきましょう。そして、マネジメント側では、業務報告書から察知して、早い段階で対処できるようにチェックする必要があります。

在宅勤務で報告書を書く3つのデメリット

ここからは、在宅勤務で報告書を書く3つのデメリットをご紹介します。デメリットを事前に把握しておくと、トラブルが発生しても適切な対応ができるようになるため、以下の内容を確認する必要があります。

(1)他業務の妨げになる可能性がある

報告書の作成を義務付けるだけでは、ほかの業務の妨げになる恐れがあります。

業務報告書には記載すべき情報が多く、社員の裁量に任せるのは非効率になりやすいので避けましょう。解決策としては、報告書のテンプレートを用意して、必要最低限の労力で作成できるようにしておくことが挙げられます。

テンプレートがあれば従業員の負担を減らせるだけでなく、部下全員が一定のクオリティで報告書を作成できるようになります。また、情報を過不足なく記入できるので、上司もマネジメントしやすくなるのです。

(2)報告内容が薄くなりやすい

業務報告書を運用すると、次第に内容が薄くなる可能性があります。

とくに、大きな仕事を抱えていると、業務報告書のような書類作成に手間がかけられないケースが多々あります。また、定型業務を中心としたチームの場合「毎日同じようなことしか書くことがない」事態も発生しやすくなります。

そのため、全チームメンバーが手間をかけずに業務報告書を作成できるように、項目をあらかじめ設定したり、作成ポイントを伝えたりしましょう。

(3)提出が面倒になり形骸化する

業務報告書を導入しても提出が面倒で続かなくなるケースがあります。

たとえば、業務報告書をメールで提出する場合、提出先に指定されているすべてのアドレスを”CC”や”BCC”に抜け漏れなく入力しなければなりません。さらに、メール特有の挨拶文を添えて送信しなければならない点も面倒だと言えます。

また、Wordファイルで業務日報を作成すると「一から作成し、保存をクリックしてから別ツールへ添付して送信をする」の共有まで何回もステップを踏む必要があるのです。

このように、報告書を提出するプロセスが面倒では、提出が面倒になり形骸化してしまいます。そのため、業務報告書を作成した瞬間から上司へ共有されるストレスフリーな「Stock」のようなツールが在宅勤務では最適です。

在宅勤務向け報告書の作成方法まとめ

これまで、在宅勤務向け報告書の項目やポイントをご紹介しました。

在宅勤務における報告書作成には、Word・Excelのテンプレートを使う方法がありますが「テンプレートをコピーして書き込み、ファイルを添付したメールで提出し、ストレージツールでファイル管理をする」のは手間がかかり面倒です。

そのため、在宅勤務では「報告書の作成から共有、管理までを一か所で完結できるツール」を採用しましょう。ただし、誰でも簡単に使いこなせるものでなければ、提出が面倒になり、報告書が形骸化する可能性があるので注意です。

そこで、在宅勤務の報告書作成・管理には、非IT企業における65歳の社員でも、即日で使いこなせるほどシンプルな情報共有ツールの「Stock」一択です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して在宅勤務における報告書の問題を解消し、マネジメントを効率化しましょう。