仕入管理は製造業において重要な役割を担っており、仕入管理を怠ると正しく製品の製造が販売ができません。また、仕入管理の方法として非IT企業では、アナログな管理であることが多いです。

しかし、仕入管理に関するデータ量は多く、「効率よく仕入管理ができない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、仕入管理を効率化させる方法を中心にご紹介します。

- 仕入管理における課題を把握し、自社に当てはまる項目がないか確認したい

- 仕入管理を効率化させる方法が知りたい

- 仕入管理をはじめとする社内情報を簡単に共有・管理できるツールがあれば知りたい

という方はこの記事を参考にすると、仕入管理を効率化させる方法がわかるうえ、同時に情報管理のストレスも解消できるようになります。

目次

仕入管理とは

仕入管理とは、仕入先から調達した原材料や部品などの商品を適切に管理することです。

仕入管理を怠ると製造・販売・売上に悪影響が出るため、適切な管理が必須な業務です。また、管理手法として、多くの企業では紙やExcelを用いた管理が主流となっています。

しかし、管理する情報量が多かったり、物理的に離れた拠点間で情報共有をしたりできるように、今日では「クラウドツール」を活用する企業も増加傾向にあります。

仕入管理の業務内容とプロセス

以下では、仕入管理の業務内容と5つのプロセスをご紹介します。仕入管理に必要な業務を把握し、抜け漏れがないようにしましょう。

(1)見積書の発行依頼をする

最初に、取引先へ見積書の発行依頼をします。

初めて取引をする場合や、価格が変動する商品の場合には、必ず見積もり依頼をしましょう。仕入れる商品や品数、納期などを取引先に提示し、見積書を発行してもらいます。

見積書が届いたら内容をきちんと確認し、その内容で進めるべきなのかを検討します。1社だけでは提示された金額が妥当なのか判断しづらいため、複数社に依頼するのも重要なポイントです。

(2)購買契約をする

見積書の送付後、商品の購入を希望する場合は取引先と購買契約を結びます。

契約内容や契約期間、支払日、支払い方法、解約条件といった項目を含む契約書を作成し、購買契約を締結するのが一般的です。

仕入れる商品などによって契約書に記載すべき項目は異なるため、必要に応じて検討する必要があります。購買契約が締結されたら、自社内で取引先を管理するための「仕入先台帳」を作成しましょう。

(3)仕入商品の発注をする

購買契約を締結した後は、取引先に仕入商品を発注します。

発注に伴い、発注日や納入場所、商品、金額、納期などの項目を含む発注書を作成します。規模の大きい企業などでは、複数の部署にまたがって発注する場合があるため、部署同士の連携がうまくいかず、仕入がスムーズに進まない恐れがあります。

そのため、「ナレカン」のような情報共有システムを活用して、部署同士の情報共有をスムーズに行える体制を整えましょう。

(4)入庫作業や検品をする

発注した商品が入庫したら、商品の種類や品数、破損などに問題がないかを確認します。

また、商品の入荷と同時に納品書や受領書などの書類を受け取り、入荷した商品と書類に記載されている内容に相違がないかも確認しましょう。問題がなければ受領書に押印し、仕入業者もしくは配送業者へ渡します。

もし検品や確認をしないまま受領書へ押印してしまうと、あとから問題が発生した場合に対応してもらえずトラブルに繋がる恐れがあるので、慎重に確認作業を行いましょう。

(5)代金を支払う

最後に、仕入商品の代金を支払います。

支払方法には複数のパターンがありますが、基本的には契約時に取り決めた内容に基づいて支払いが行われます。具体的には、支払予定表の作成や代金の振込、記帳、消込などの作業が含まれます。

支払いが完了したら、経理担当者は出金日や伝票番号、仕入先、金額、購入方法などを出金伝票に記帳しましょう。

仕入管理で使う用語一覧

仕入管理にはさまざまな用語があります。頻繁に使われる用語は以下の通りです。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 上代(じょうだい) |

定価や販売価格 |

| 下代(げだい) |

卸値や仕入価格 |

| 掛け率 |

販売価格に対する仕入原価の割合 |

| 掛け |

商品の代金を後日支払うこと(後払い) |

| 注残(ちゅうざん) |

受注に対してまだ納品されておらず、後日納品される注文のこと(受注残) |

| 仕入台帳 |

仕入先や商品名、数量など、仕入に関する取引内容を記録する帳簿 |

仕入管理における3つの課題

ここでは、仕入管理における課題を解説します。以下の課題を自社が抱えている場合、業務上のトラブルが発生する可能性が高いので、現場メンバーとの確認が必要です。

(1)業務の属人化

まずは、仕入管理の業務に属人化が発生する課題があります。

ひとつの部署がすべての仕入管理をする場合、部署内で管理情報や進捗状況を把握しているメンバーが限られるからです。また、仕入担当者が固定化していると、担当者の不在時に対応ができず、業務が止まってしまうリスクもあるのです。

そのため、業務が一部の担当者に偏らないように業務分担をしたり、業務クオリティの平準化のために業務マニュアルを作成したりする対策が必要です。

(2)仕入のミス

仕入管理では、仕入のミスが発生しやすいことも課題として挙げられます。

とくに、社内全体で「紙やExcelを使った非効率な管理」をしている場合は、情報が複数のファイルに散在しがちであり、情報の確認ミスが発生しやすいのです。また、紙での管理は紛失リスクがあることも無視できません。

仕入ミスは自社の機会損失につながるので、ミスが起きやすい管理手法を改善する必要があるのです。

(3)仕入業務のフローが不明瞭

仕入業務のフローが不明瞭では、効率的な業務ができません。

とくに、メンバーが業務フローを把握していなければ、全体像が把握できないので、後続の業務時間を考慮せずに業務を進めてしまうのです。そのため、業務フローをマニュアル化したり図式化したりして、わかりやすくまとめておく必要があります。

したがって、時間を問わず業務フローの確認ができるように「各業務で何をすべきか」を可視化させておくべきなのです。

仕入管理を効率化させる方法

ここでは、仕入管理を効率化させる方法をご紹介します。仕入管理にかかる社員の負担を軽減させつつ、スムーズに業務を進めるためにも、以下を中心とした対策が必須です。

(1)仕入管理の情報を共有する

仕入管理を効率化するには、情報共有が肝要です。

仕入に関わる進捗などの情報共有をしておけば、作業工程で不具合が起きても対処しやすくなります。また、情報をリアルタイムで共有できるようになると、誰もが「見積・契約・発注・入荷・支払い」の、どのプロセスにあるかが明確になるのです。

一方、仕入倉庫と事務所が離れている場合などは、メールや電話での情報共有が一般的です。しかし、抜け漏れや認識齟齬のリスクが大きいので「ナレカン」のようなシンプルなツールを使い、リアルタイムで情報共有する仕組みを整備する企業も多いです。

(2)Excelから仕入管理システムへ切り替える

Excelから仕入管理システムへ切り替えることも対策のひとつです。

Excelの管理では、入力ミスや関数の反映ミスが発生しやすく、ミスがあってもすぐに気づけません。また、仕入業務では多くの素材・原料を取り寄せるため、その分ファイルの数も膨大になり、確認・管理工数が無駄にかかってしまうのです。

そのため、Excelではなく仕入管理システムに切り替えて作業を効率化させましょう。ただし、多機能なシステムでは使いこなせない社員が出てきてしまい、最終的にシステムが形骸化してしまう恐れがあるため、システムの操作性がシンプルなものを選ぶ必要があります。

【必見】エクセルよりも効率よく仕入・在庫管理ができるシステム

以下では、エクセルよりも効率よく仕入・在庫管理ができるシステムをご紹介します。

仕入管理を効率化させるには、部署や担当者間で仕入状況を共有する必要があります。しかし、Excelのように、ファイルを開いて確認したりメールで共有したりすれば手間がかかるので、とくに扱う情報量の多い大企業において、見落としや余剰在庫を抱える原因となってしまいます。

そのため、仕入に関する情報を一元管理できるシステムを導入するべきです。ただし、仕入管理システムは「見積から支払いまで」すべてカバーする多機能で操作の複雑なものが多く、使いこなせない社員が出てくる恐れがあります。

そこで、「誰もが簡単に仕入情報を管理・共有できるシステム」が求められます。したがって、仕入管理の効率化には、多階層のフォルダで仕入に関するあらゆる情報を整理して管理でき、誰でも簡単に使えるシンプルなシステム「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事」へ「見積・契約・発注・入荷・支払い」に関わるすべての情報を残せるうえ、情報が増えても多階層の「フォルダ」で“項目”や“部署”ごとに管理できます。また、高性能な検索機能を使うと、目的の情報を簡単に見返せる点も大きな特徴です。

最も簡単に仕入に関わる情報情報共有・管理ができる「ナレカン」

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

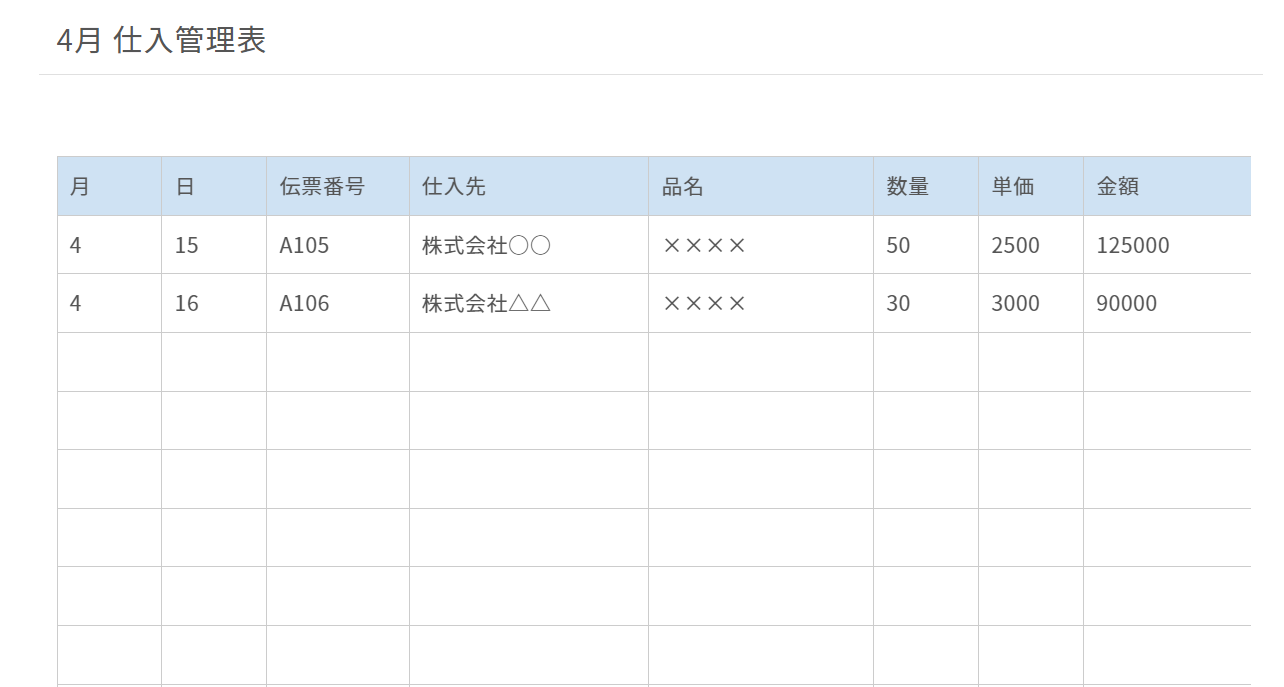

<ナレカンで「仕入管理」した例>

以下は、ナレカンを使って仕入管理をした例です。

下の画像は、ナレカンのテンプレート機能を使って仕入管理表を作成した例です。必要な項目をテンプレートに登録しておくことで、作成時間が短縮できるうえ、メンバーごとの書き方のばらつきも解消できるのです。

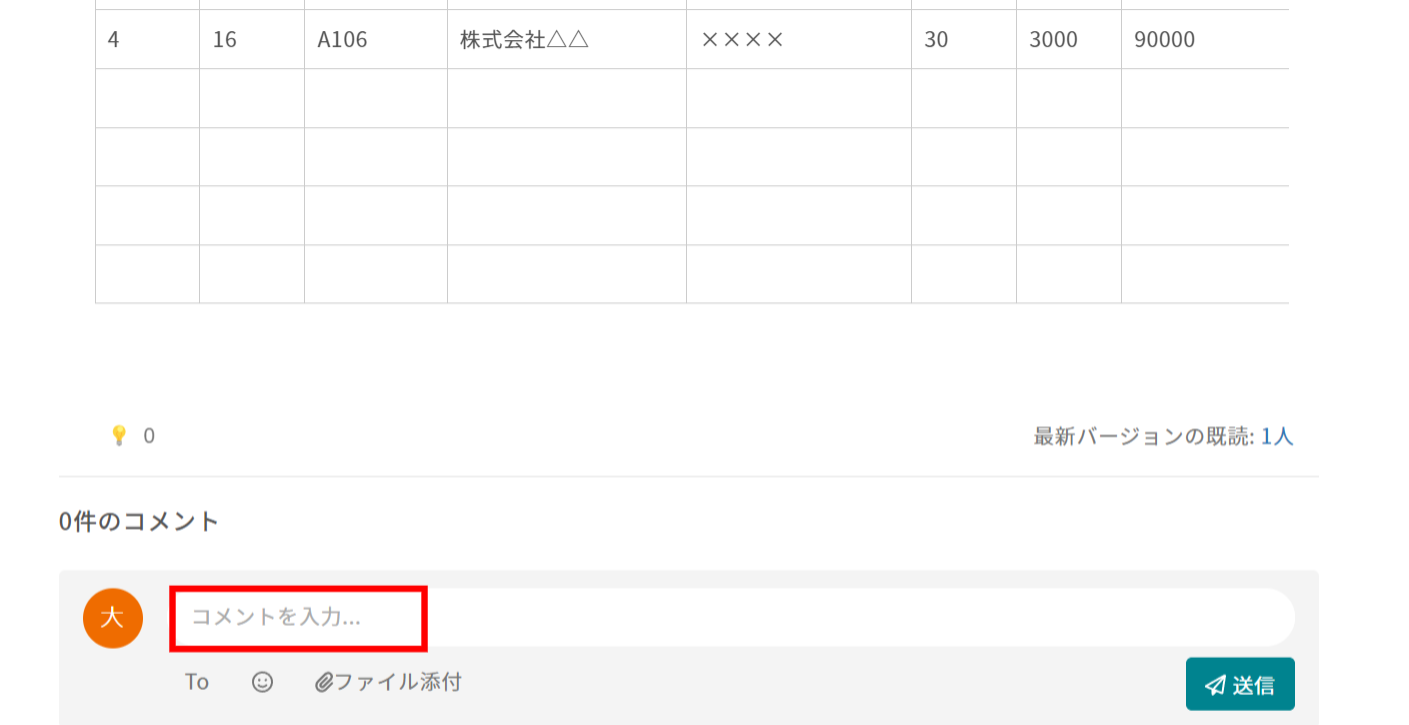

- コメント機能

- フォルダ機能

作成したそれぞれの「記事」には「コメント」機能が備わっているため、メンバー間でスムーズにやり取りできます。

以下のように、多階層のフォルダで”部署”や”項目”ごとに情報を分類できるため、仕入をはじめとしたあらゆる社内情報を一元管理できるのです。

仕入管理の効率化まとめ

これまで、仕入管理の業務内容や課題、効率化させる方法を中心にご紹介しました。

仕入管理は、仕入業務のフローを明確にして作業を効率化させるとともに、業務の属人化を防がなければなりません。そのため、社内全体で情報共有・管理ができるように、システムを使った管理が必須で求められます。

ただし、操作が簡単なツールを活用しなければ、全メンバーへ素早く情報共有ができず、社員に無駄な業務負担がかかってしまうのです。そこで、誰でも簡単に操作でき、情報管理・共有を一元化できる「情報共有システム」を利用すべきなのです。

結論、仕入管理の効率化には、仕入管理の情報をはじめとするあらゆる社内情報を、誰でも簡単に一元管理できるシステムの「ナレカン」が最適です。

ぜひ「ナレカン」を導入し、仕入管理の無駄を解消しましょう。