議事録を運用するためにツールを活用すると、作成の手間や共有漏れを減らせます。さらに、議事録を適切に管理しておけば、必要なときにいつでも見返せて便利です。

しかし、議事録のためにツールの導入を検討していても「種類が豊富なので、どれを使えば良いか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、おすすめの議事録作成ツールや選定ポイントを中心にご紹介します。

- 議事録を自動で作成できるツールを導入し、作成の手間を省きたい

- 自社に合ったツールを選定するためのポイントを知りたい

- 議事録の作成だけでなく管理・共有まで効率化したい

という担当者の方はこの記事を参考にすると、自社に最適なツールが見つかるだけでなく、議事録をどのように運用すれば良いかまで理解できます。

目次

議事録自動作成ツールとは

議事録自動作成ツールとは、会議や打ち合わせ、商談等の会話内容を自動でテキスト化し、議事録を作成することができるツールです。

近年ではAI技術の進化により、ビジネスの場で実装できるほどに「音声認識の精度」が向上していています。そのため、議事録自動作成ツールは単純な文字起こしだけではなく、適切な箇所への句読点の挿入や発言者の特定なども可能です。

また、ツールによっては「専門用語の辞書登録」や「自動翻訳の機能」が付いたものもあります。そのため、自社の議事録作成に必要な機能が何かを、洗い出したうえで導入を進めましょう。

議事録の作成にツールを使う3つのメリット

以下では、議事録作成でツールを使うメリットを3点ご紹介します。ツールの活用によって具体的にどのような効果があるのか把握しておくと、導入後の運用がスムーズです。

(1)議事録の作成時間を短縮できる

1つ目のメリットは、議事録の作成時間を短縮できる点です。

議事録の作成ツールには自動文字起こし機能を備えたものがあり、手動で行っていた作業を大幅に効率化できます。ツールを利用すれば、会話と同じ速度でテキストが作成されるため、会議の終了時には議事録の作成も大半が完了しているのです。

また、要約機能を備えたツールの場合、会議後の作業負担も大幅に軽減されます。このように、議事録の作成にツールを活用すれば、作成時間を短縮できるのです。

(2)あとから簡単に振り返りができる

2つ目のメリットは、あとから簡単に振り返りができる点です。

議事録を整理・保存できるクラウド型ツールであれば、メールボックスから「議事録が添付されているメール」を探す必要がなくなります。また、高度な検索機能が備わっていれば、キーワードを入力するだけで必要な議事録にアクセスできるので便利です。

さらに、パソコンだけでなくスマホでも利用できるツールであれば、時間や場所を問わず、簡単に議事録を振り返ることができます。

以上のように議事録の作成・管理に困っている場合には、簡単に振り返りができるツールを検討しましょう。

(3)リアルタイムで議事録を共有できる

3つ目のメリットは、リアルタイムで議事録を共有できるようになることです。

議事録作成ツールのなかには「Emailもしくはチャットアプリに転送する機能」があります。そのため、わずかな操作で、作成した議事録をほかのメンバーに共有できるのです。

しかし、結局のところ、議事録をメールで共有すると関係のないメールに埋もれたり、チャットアプリではやりとりが流れたりします。そのため、議事録の共有には、情報を流れることなく蓄積できるアプリを使いましょう。

たとえば、簡単に議事録の記録・共有ができる「記事」と、共有に関する連絡が可能な「コメント」を両方備えた「ナレカン」であれば、情報が流れる心配がありません。

最適なツールを選ぶための3つのポイント

ここからは、議事録作成ツールを選ぶときのポイントを紹介します。以下の3つのポイントを把握して、自社で導入するツールの選定に役立てましょう。

(1)管理がしやすいか

ツールを選ぶ1つ目のポイントは、議事録の作成だけでなく、管理や運用がしやすいかを確認することです。

議事録には「会議に参加していないメンバーが内容を把握したり、あとから過去の発言や決定事項を振り返ったりできるようにする」という目的があります。そのため、適切に管理・運用できる仕組みが必要になるのです。

それゆえに、ツールを選ぶときは「必要な時にすぐに取り出せるように、議事録を整理しておけるか」を確認しましょう。

(2)機能に過不足はないか

ツールを選ぶ2つ目のポイントは、機能に過不足がないかを確認することです。

ツールを選ぶときには「多機能な方が便利である」と思われがちですが、実際に運用してみると使わない機能の方が多いケースもよくあります。あっても使わない機能は操作性が悪くなるほか、コストも無駄になります。

ただし、実際に「どの機能を使用するのか/しないのか」は試してみなければ把握できません。したがって、まずは無料トライアル期間で使い勝手を確認するのがおすすめです。

(3)マルチデバイスに対応しているか

ツールを選ぶ3つ目のポイントは、マルチデバイスに対応しているかです。

たとえば、PCだけでなく、スマートフォンやタブレットでも利用できる「ナレカン」のようなツールであれば、時間や場所を問わず議事録を見られます。つまり、社外で議事録を確認するときにも、わざわざPCを開く必要がありません。

以上のように、必要なときにすぐ議事録へアクセスできる仕組みは、仕事のスムーズさにつながります。そのため、ツール選定では対応しているデバイスも確認しましょう。

【情報を残せる】議事録や会議メモの管理・共有に適したツール

ここでは、議事録や会議メモの管理・共有に適したツールを紹介します。

「文字起こしツール」を使うと、参加者の発言を自動でテキスト化できるので、議事録作成の手間を省けます。ただし、議事録を作成することに特化しており、参加していないメンバーへの共有や、会議を振り返るための管理が乏しくなりがちです。

そのため、議事録を適切に管理・共有できる仕組みも重要視しなければなりません。ただし、多機能ゆえに扱いづらいツールは導入しても社内に浸透しない可能性があるため、シンプルかつすぐに馴染むツールを導入しましょう。

結論、社内の議事録の管理・共有に最適なのは、必要な機能に過不足がなく、メールを使える方ならば誰でもすぐに使いこなせるツール「ナレカン」一択です。

作成した議事録をナレカンの「記事」に記載すれば、任意のメンバーにリアルタイムで共有できます。また、記事に紐付いた「コメント」で話題が入り乱れることなく会話ができるほか、多階層の「フォルダ」により議事録数の増加にも対応することができるのです。

中堅~大企業の文書管理に最適なツール「ナレカン」

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

非IT企業の65歳の方でも使いこなせるツール「Stock」

Stockはナレカンと同じく、ノート形式で社内の情報をストックできるツールです。

「Stock」の「ノート」には、テキストだけでなく画像やファイルも添付できるうえ、任意のメンバーへリアルタイムで共有されます。また、「検索機能」の精度も高いので、必要な議事録をキーワードで簡単に探し出すこともできます。

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【文字起こし可】おすすめの議事録自動作成ツールランキングTOP5

以下では、おすすめの議事録自動作成ツールTOP5をご紹介します。

会議中の発言をすべてメモするのは難しいため、音声をテキスト化する議事録自動作成ツールで文字起こしをするのも有効です。自動作成ツールを活用すれば、会議中の聞き逃しをカバーできます。

ツールを選ぶときのポイントとしては、「文字起こしの精度が十分か」「大人数の会議でも使用できるか」などを確認しましょう。

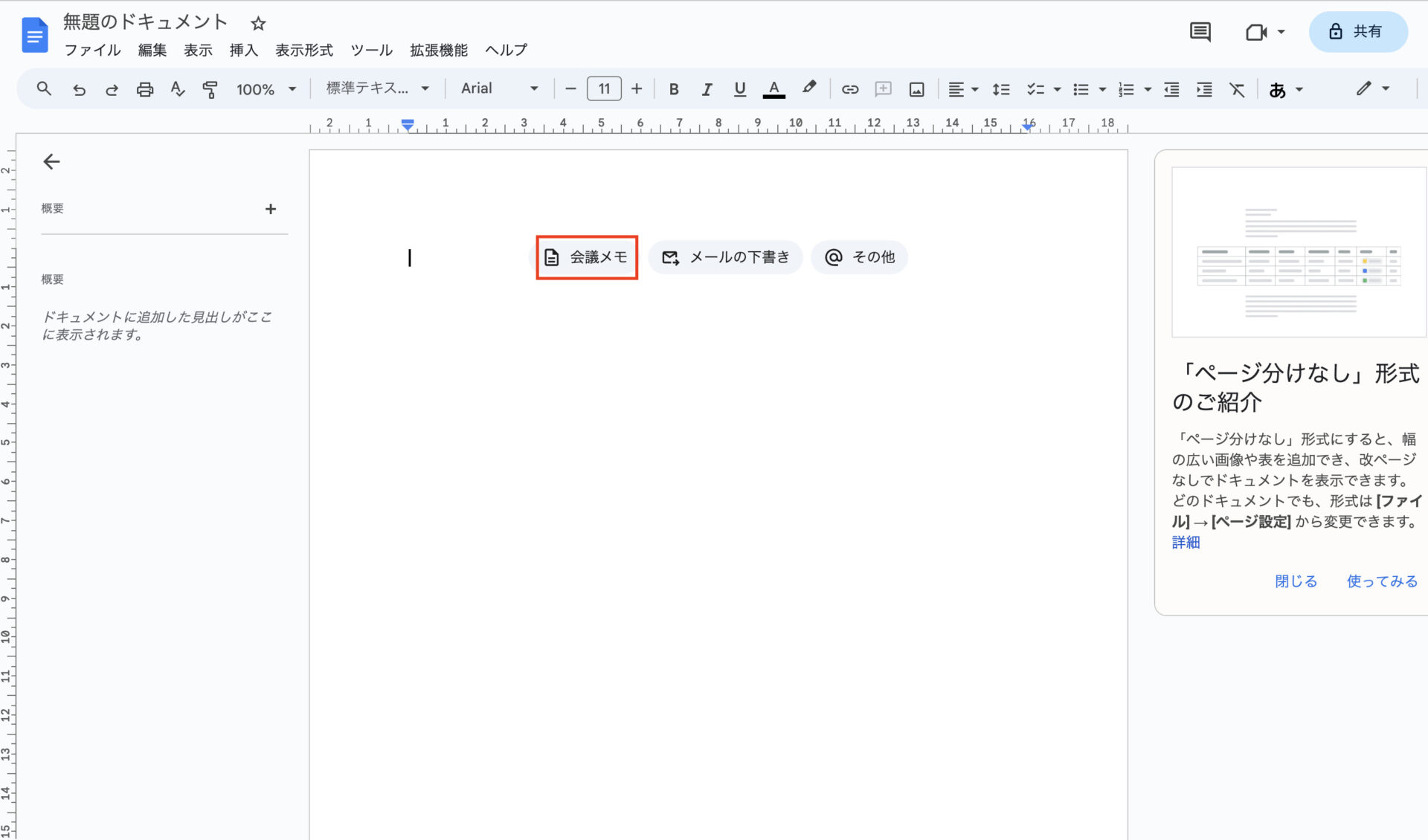

【1位】音声入力機能が備わっているアプリ「Google ドキュメント」

<Google ドキュメントの特徴>

- 音声入力機能で文字起こしが可能

- すぐに共有可能

ドキュメントを開いて「ツール」→「音声入力」を選ぶと、発言を自動でテキスト化してくれます。

文字起こししたファイルは、共有したい相手のGoogleメールアドレスを入力するとすぐに送れます。

<Google ドキュメントの機能・使用感>

- テンプレート機能

- 基本的な機能が備わっている

「会議メモ」や「メールの下書き」などのテンプレートが用意されています。議事録作成の際に一から作る必要がなくなり、手間が省けます。

「文字装飾」や「タイトル・見出しの設定」など、議事録作成に必要な機能が備わっています。そのため、導入してすぐに使い始められます。

<Google ドキュメントの注意点>

- 句読点が認識されない

- Wordと比べると詳細な設定ができない

音声を認識してテキスト化しますが、句読点は入力されないので編集する手間がかかります。

ユーザーの口コミでは「ワードのような細かい設定はできないと思うので凝ったデザインにしたい場合や変わったレイアウトで作成したい場合には不向きと思う」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

<Google ドキュメントの料金体系>

- Google アカウントを作成すれば、誰でも無料で利用できます。

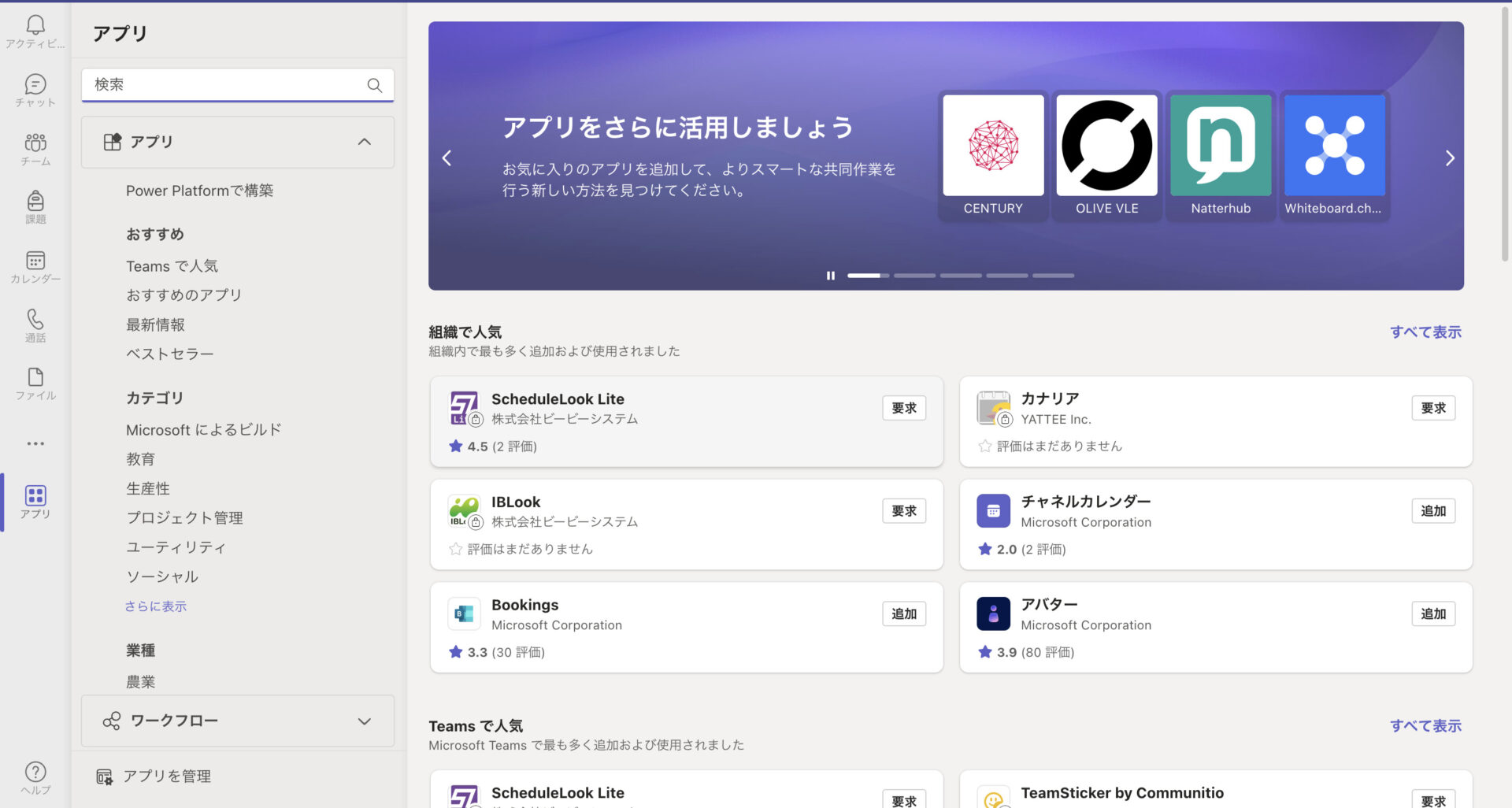

【2位】リアルタイム文字起こし機能がある「Microsoft Teams」

<Microsoft Teamsの特徴>

- トランスクリプション機能

- チーム機能

リアルタイムで文字起こしをする機能があるため、デバイスのスピーカーが使えない人や耳の不自由な人には最適です。

所属するチームごとにチャネルを設定して、複数人のユーザー間で議事録の編集作業ができます。

<Microsoft Teamsの機能・使用感>

- アプリ連携機能

Office365以外の様々なアプリとの連携が可能です。豊富な選択肢から自社に適した環境を構築したうえで議事録を作成できますが、連携するツールが増えると操作が複雑になる点には注意が必要です。

<Microsoft Teamsの注意点>

- 検索機能の精度が低い

ユーザーの口コミでは「チームや名前の検索機能で希望する部分に素早くヒットしないのが改善してほしいポイントです。」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

<Microsoft Teamsの料金体系>

以下の有料プランには、他のアプリも使えるMicrosoft 365の一般法人向けプランも含まれます。

- Microsoft Teams(無料):0円

- Microsoft Teams Essentials:599円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Basic:899/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Standard:1,874円(税抜)/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Premium:3,298円(税抜)/ユーザー/月

【3位】AI要約で議事録作成を自動化できるツール「AI GIJIROKU」

<AI GIJIROKUの特徴>

- Zoom連携で自動的に字幕表示

- リアルタイム翻訳30か国語対応

議論がリアルタイムで可視化されるので、内容の理解が深まります。さらに、会議終了後には議事録が自動保存されるため、確実に記録を残せるのが特徴です。

外国語メンバーとの会話を自動変換できるため、言語の壁を気にせずにコミュニケーションがとれます。

<AI GIJIROKUの機能・使用感>

- 文字起こし機能

リアルタイムでの文字起こし機能だけではなく、あらかじめ録音したデータの文字起こしもできます。そのため、データさえあれば後からでもテキスト化が可能です。

<AI GIJIROKUの注意点>

- 認識率が低いと感じる可能性がある

ユーザーの口コミでは「声紋登録しても認識率が上がっていっている実感がない」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

<AI GIJIROKUの料金体系>

- フリー:無料

- パーソナル:1,500円/月(月払い)

- ビジネス:200,000円/月(月払い)

【4位】専門用語に対応したAI議事録作成ツール「ZMeeting」

<Zmeetingの特徴>

- 辞書登録機能

- 議事録清書機能

辞書登録機能があり、専門用語を登録したり特定語句を置き換えたりできます。

音声認識で作成したテキストを、エディタ機能で清書できます。

<Zmeetingの機能・使用感>

- フィラー除去機能

- 感情認識機能

「えっと」「えー」などの不要な語句は自動で消されます。そのため、文字起こしした議事録を後から手作業で修正する手間が省けるのです。

会議の音声を感情認識エンジンに通すことで、会議の雰囲気(感情)の認識が可能です。そのため、どのような温度感で実施されたのか、会議に参加していないメンバーがイメージしやすくなります。

<Zmeetingの注意点>

- 翻訳機能に別途料金がかかる

- スマホでは機能が制限される

翻訳機能を使う場合には別途料金がかかります。

スマートフォンから使う場合は、Web会議システムと併用して議事録をとれない点に注意が必要です。

<ZMeetingの料金体系>

- 料金体系については問い合わせが必要です。

【5位】100カ国語以上に自動翻訳できるツール「Minutz」

<Minutzの特徴>

- Web会議の音声をリアルタイムで100言語以上に自動翻訳できる

- さまざまなフォーマットで出力できる

Web会議の内容を100以上の言語に自動翻訳できます。そのため、外国語スタッフとのミーティングがスムーズになるのです。

記録した音声を各種フォーマットに出力ができるため、記録結果を議事録として使えます。

<Minutzの機能・使用感>

- AI文字起こし

AIが会議中の音声を文字起こしします。参加しているメンバーが内容をリアルタイムで確認できるため、会議で出た発言をその場で振り返りやすいのです。

<Minutzの注意点>

- スマートフォン用のアプリはない

MinutzはGoogle CromeなどのWebブラウザから利用するツールなので、スマホ用のアプリはありません。

<Minutzの料金体系>

- ビジネス:初期費用50,000円 + 月額利用料50,000円(税抜)

- エンタープライス:要問い合わせ

文字起こしできる議事録自動作成ツールの比較表

以下は、紹介したツールの比較表です。特徴や注意点を比較して、自社に合うツールを見つけましょう。(左右にスクロールできます)

| Google ドキュメント | Microsoft Teams | AI GIJIROKU | ZMeeting | Minutz | |

|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

音声入力機能が備わっている議事録作成アプリ |

リアルタイム文字起こし機能が備わっているツール |

AI要約で議事録作成を自動化できるツール |

専門用語に対応したAI議事録作成ツール |

100カ国語以上に自動翻訳できるツール |

| 音声認識機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 翻訳機能 |

【〇】※ドキュメントのみ翻訳可能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】※MEDIUM、LARGEプランのオプション機能 |

【〇】 |

| 注意点 |

句読点が認識されない |

チャットの数が増えると検索しづらくなる |

認識率が低いと感じる可能性がある |

スマホでは機能が制限される |

スマートフォン用のアプリはない |

| 料金 |

・無料 |

・無料プランあり

・有料プランは599円/ユーザー/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは1,500円/月(月払い)〜 |

・要問い合わせ |

・無料プランあり

・有料プランは初期費用50,000円 + 月額利用料50,000円(税抜)〜 |

| 公式サイト |

「Google ドキュメント」の詳細はこちら |

「Microsoft Teams」の詳細はこちら |

「AI GIJIROKU」の詳細はこちら |

「ZMeeting」の詳細はこちら |

「Minutz」の詳細はこちら |

議事録自動作成ツールの活用が難しいと言われる3つの理由

文字起こしの議事録自動作成ツールは、テキストに書き起こす時間を減らせる一方、以下の理由から活用が難しいという声もあります。

(1)雑音が入ってしまう

自動作成ツールの活用が難しい1つ目の理由は、雑音が入ってしまうからです。

自動作成ツールは参加者の発言以外にも、室内のさまざまな雑音を拾ってしまいます。雑音を避けて声のみを正確に認識するのは、現状では難しい場合が多いです。

このように、周囲の環境によってはツールを使っても、文字起こしが難しい場合もあるので注意しましょう。

(2)完全に音声認識されない

自動作成ツールの活用が難しい2つ目の理由は、音声認識が完全ではないからです。

発音の仕方やイントネーションなど、人による発声の違いをAIや機器が完全に認識することもまだ難しく、違う結果が出力されてしまう場合があります。

そのため、「重要な箇所は人の手で修正し、他の箇所は意味が通れば問題ないとする」など、あらかじめ許容範囲を決めて使わなければなりません。

(3)人の確認や修正が必要になる

自動作成ツールの活用が難しい3つ目の理由は、結局人の確認や修正が必要になってしまうからです。

自動作成ツールが完璧な議事録を作るのは現状では難しく、最終的に人の確認や修正が必要になります。手間は減りますが、細かい確認や修正に時間がかかってしまい、導入してもいまいち効率化が実現できないケースもあります。

そのため、可能な限り正確に出力できる議事録作成ツールを選びましょう。

おすすめの議事録作成ツールや選び方まとめ

ここまで、議事録の作成・共有を効率化するツールとメリットを中心に紹介しました。

議事録自動作成ツールがあれば、議事録を作る手間が一気に減るので便利です。ただし、議事録はあとから簡単にアクセスできる場所で管理していなければ、わざわざ議事録を残す意味がありません。

そのため、議事録を適切にメンバーへ共有したり、長期的に管理したりできるツールも必須です。ただし、多機能なツールはITに詳しくないメンバーが使いこなせないので避けましょう。

結論、自社が導入すべきツールは、議事録を簡単に記録できる「記事」があり、メールを使える方ならば誰でも簡単に使いこなせる「ナレカン」一択です。

ぜひ「ナレカン」を導入して、議事録の管理を効率化しましょう。

関連記事: 会議における議事録の書き方とは?サンプルも紹介!