テレワークを導入している企業はさまざまなアプリを活用して、オフィスと変わらない、あるいはそれ以上に効率よく業務を回しています。アプリを使えば、社員同士が離れて働く場合でも、円滑に作業を進められるのです。

しかし、「テレワークに使える数あるアプリから、どれを選ぶべきか分からない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、テレワークにおすすめの無料アプリやそれぞれの比較表をご紹介します。

- テレワークを始めたいが、最適なアプリが分からず困っている

- 選定する時間がないので、厳選されたアプリから検討したい

- テレワークに必要なアプリを見極めて、導入に失敗しないようにしたい

という担当者の方はこの記事を参考にすると、自社のテレワーク環境に導入すべき最適なアプリが分かり、テレワークでの業務を効率化できます。

目次

テレワークに便利なアプリの特徴

テレワークに便利なアプリの特徴には、以下の3点が挙げられます。

- 情報を見やすく管理できる

- 情報を簡単に共有できる

- メッセージで連絡がとれる

情報管理機能がなければ、ファイルが乱立して「どこに何の情報があるのか」を把握できません。したがって、「フォルダ」などで情報を見やすく整理できるアプリを使いましょう。

メールにファイルを添付して共有する方法では、宛先確認や文言チェックといった無駄な工数がかかります。そのため、テレワークでは簡単に情報共有できるアプリが求められます。

テレワーク中のやりとりにメールを利用していると、一つひとつのレスポンスに時間がかかり、結果として作業が遅くなります。そのため、チャットのようにメッセージで気軽にやりとりできるアプリが必須です。

上記の特徴を満たしたツールを利用すれば、テレワークを円滑に進められます。ただし、多機能なアプリではITに詳しくない社員が使いこなせないので、「ナレカン」のように必要な機能に過不足がないアプリが最適です。

<無料あり>スマホでも使える!テレワークにおすすめのアプリ7選

以下では、テレワークにおすすめのアプリ7選をご紹介します。

テレワークアプリに必須な機能は、「情報管理」「情報共有」「コミュニケーション」の3つです。これらの機能によって、場所を問わず社内情報を閲覧したり、社内メンバーとリアルタイムでやりとりしたりできる体制をつくり、テレワークを円滑に進めましょう。

ただし、多機能なアプリを導入したり、用途ごとに複数のツールを併用したりすると、上手く使いこなせず社内に浸透しません。とくに、社員のITリテラシーにばらつきのある大企業では、「誰でも簡単に使える操作性のアプリ」が求められます。

したがって、テレワーク下に導入すべきアプリは、必要な3つの機能を過不足なく備えたシンプルなアプリ「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事(ノート)」には社内のあらゆる情報を簡単に残せるうえ、記載した情報はリアルタイムで共有されます。さらに、記事ごとにやりとりできる「コメント」機能があるので、話題が入り乱れることなくメンバーとコミュニケーションを取れるのです。

【ナレカン】最もシンプルな情報管理・共有アプリ

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

【Stock】非IT企業の65歳でも簡単に使える情報共有アプリ

テレワークを進めるうえでは、担当する作業内容を把握して、自身の進捗を管理する必要があります。

そこで、「Stock」を使えば、業務内容を記載した「ノート」に紐づけて「タスク」を管理でき、滞りなく業務を進められます。また、タスクの期限を通知する「リマインド機能」もあるので、作業の抜け漏れを防げるのです。

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【Chatwork】ビデオ通話もできるチャットアプリ

<Chatworkの特徴>

- チャット以外の活用方法もある

- 円滑なコミュニケーションがとれる

チャット機能のほかに、タスク管理やファイル管理、ビデオ通話などの豊富な機能を利用できます。

テキストメッセージだけでなく、気軽にコミュニケーションがとれるスタンプ機能を使えます。

<Chatworkの代表的な機能>

- チャット機能

- ビデオ・音声通話機能

社内外のユーザーと1対1でやりとりしたり、案件や部署単位でグループチャットを作成したりできます。さらに、メッセージ検索機能も備わっているので、すぐに必要な情報にたどり着けます。

チャット参加メンバーと顔を見ながら会話でき、画面共有も可能です。ただし、無料プランでは1対1のみの利用となるうえ、有料プランでも14人までの制限があります。

<Chatworkの注意点>

- 無料プランの制限が大きい

- 重要な情報が流れてしまう

無料プランでは、登録できるユーザー数が100人までに制限されています。また、直近40日以内に投稿された最新5,000件のメッセージしか閲覧できないため、連絡事項を確認できず、業務に支障が出る恐れがあります。

ユーザーの口コミでは、「テーマごとにやりとりできないので、情報が流れて見逃しやすい」などの声が寄せられています。(参照:ITreview)

<Chatworkの料金体系>

- フリー:0円

- ビジネス:840円/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズ:1,440円/ユーザー/月(月払い)

【Slack】エンジニア向けの多機能なチャットアプリ

<Slackの特徴>

- 過去のやりとりも閲覧できる

- 外部アプリとの連携が充実している

Slackに途中参加した社員でも過去のやりとりが閲覧できるので、同じメッセージを何度も送信する必要はありません。

Slackコネクトでは、豊富な外部アプリと連携して、機能をカスタマイズできます。

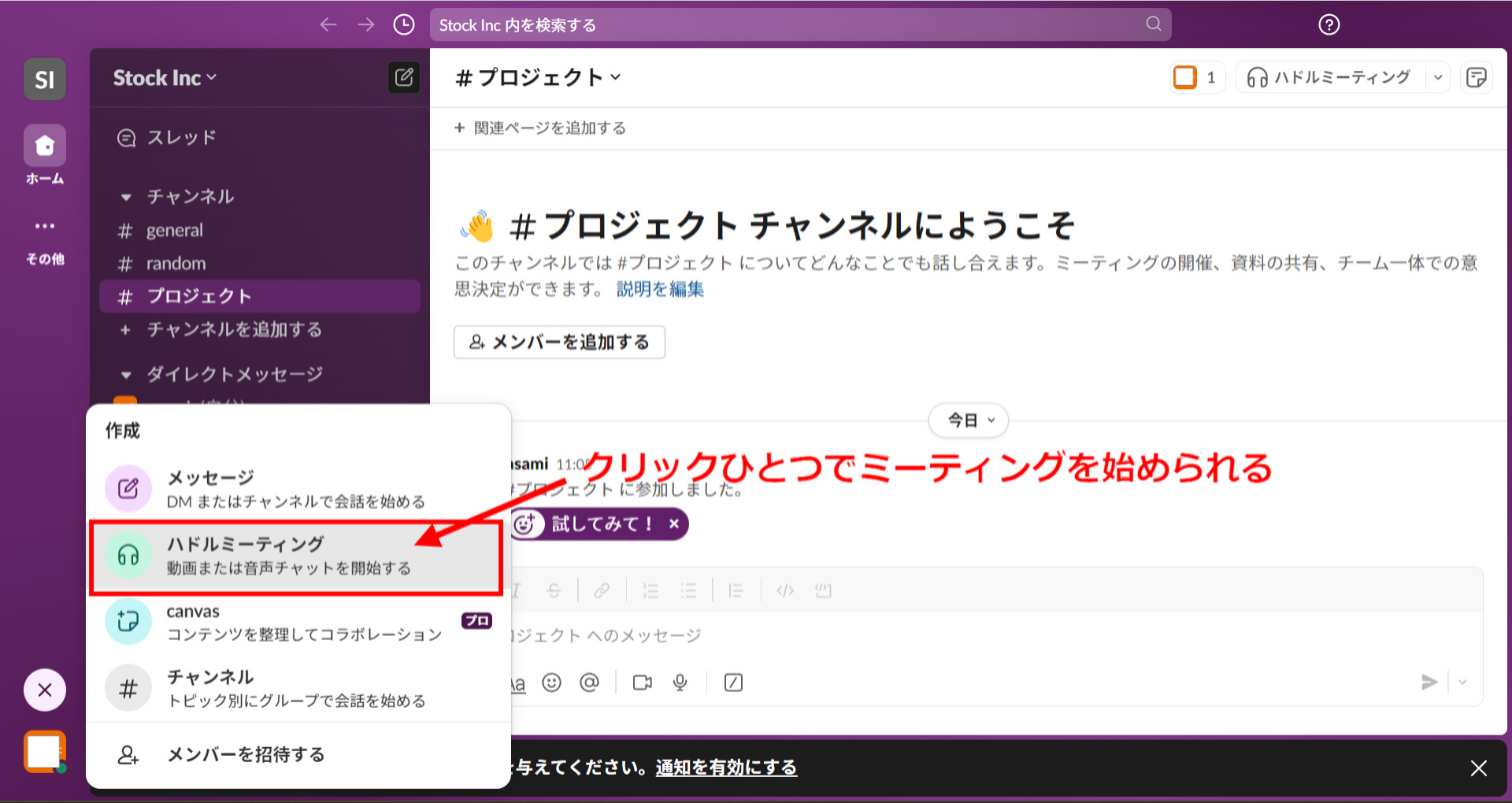

<Slackの機能・使用感>

- 音声・ビデオ通話機能

- 未読メッセージの表示機能

ハドルミーティング機能を使えば、音声やビデオでの通話ができます。また、ミーティング中に共有されたリンクやドキュメント、メッセージは自動的に保存されるので、チームやプロジェクトの情報を集約しやすいです。

デスクトップでは「未読」から、モバイルでは「キャッチアップ」から、未読のメッセージをまとめて確認できます。ただし、すべてのチャネルが一か所で表示されるので、話題が入り乱れやすいです。

<Slackの注意点>

- 90日経過するとメッセージ履歴が見られない

- 検索機能が扱いづらい

Slackのフリープランでは90日経過したメッセージやファイルにアクセスできないため、ビジネス利用には有料プランの契約が必要です。

ユーザーの口コミでは、「検索機能の精度が低く、目的の情報にたどり着くのが難しい場合がある」などの声が寄せられています。(参照:ITreview)

<Slackの料金体系>

- フリー:0円

- プロ:1,050円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス:1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise Grid:要問い合わせ

【Zoom】登録なしで参加できるリモート会議アプリ

<Zoomの特徴>

- 会議の参加者はユーザー登録が不要

- 会議の日程調整ができる

Zoomのリモート会議にはURLをクリックするだけで参加できるので、参加者はユーザー登録をする必要がありません。

スケジュール機能を使うと、社内外のメンバーと空き状況を共有したり、Zoomミーティングを予約したりできます。

<Zoomの機能・使用感>

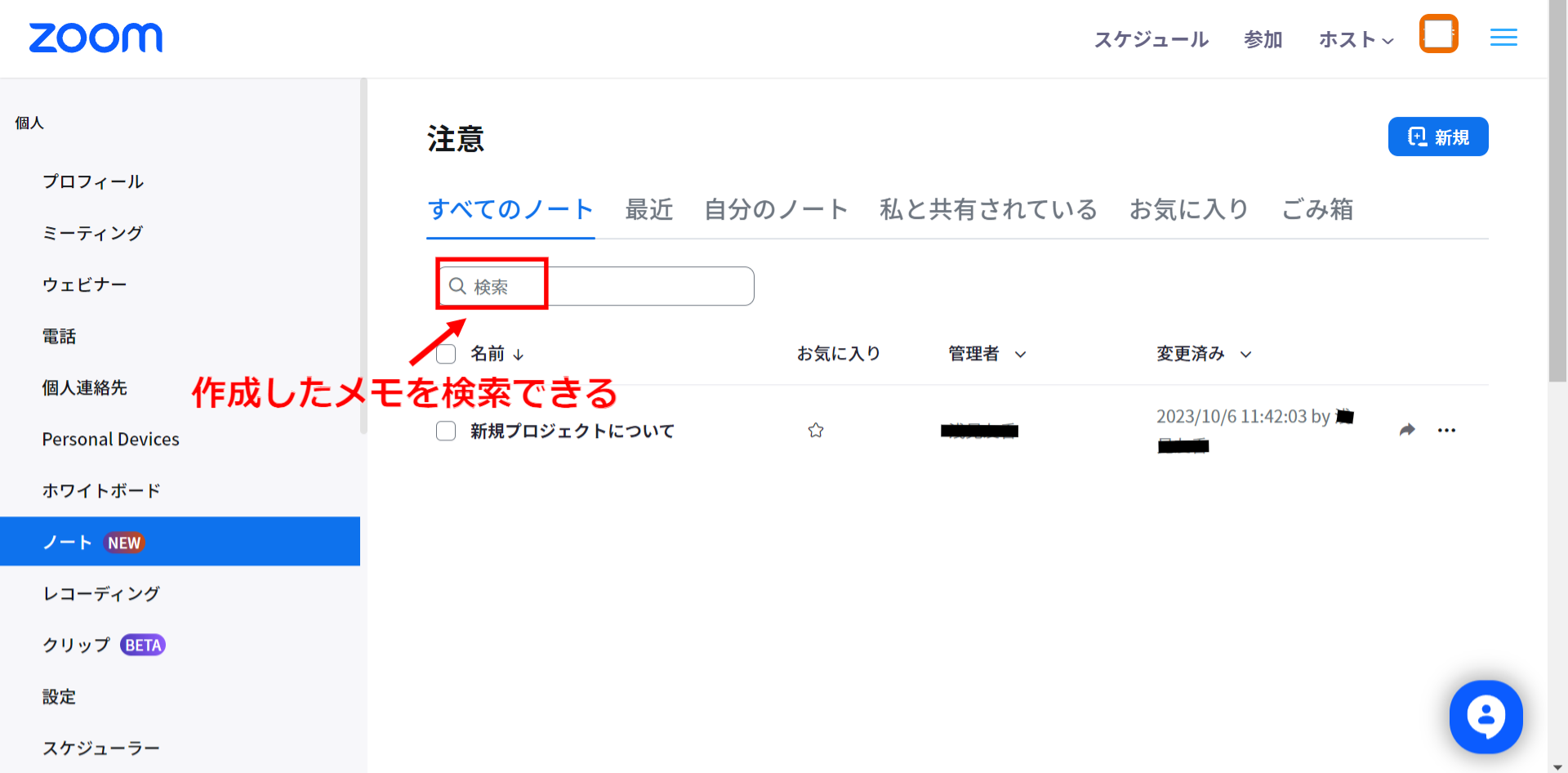

- 会議中も使えるノート機能

- チャット機能

2023年8月30日に新機能として、「Notes(ノート)」機能が追加されました。ノートを使えば、会議中にメモを作って、会議の内容を視覚的に残せます。

社内外のメンバーと個人や部署単位でチャットできます。そのため、会議を開かずとも手軽に情報共有でき、メンバー間のコミュニケーションが活性化します。

<Zoomの注意点>

- 無料プランには時間制限がある

- ノートの整理が大変

無料プランでは、Web会議に40分の時間制限がかけられています。ユーザーの口コミでも、「以前は1対1だと時間が無制限だったので、もう一度戻してほしい」などの声が寄せられています。(参照:ITreview)

便利なノート機能ですが、今のところフォルダ機能等はありません。そのため、「お気に入り機能」で区別したり、メモのタイトルを工夫したりする必要があります。

<Zoomの料金体系>

以下はビジネス版の「Workplace」の料金体系です。そのほか、教育版やイベント用プランなどが用意されています。

- ベーシック:0円

- プロ:2,125円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネス:2,999円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス:3,438円/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズ:要問い合わせ

【Google Drive】Googleアカウントだけで使えるクラウドストレージ

<Google Driveの特徴>

- Googleアカウントで簡単に使える

- アカウントがない人にも共有できる

Googleアカウントがあれば、誰でも無料から使い始められます。無料プランでも、15GBまで容量が使えるのがメリットです。

Google Drive上に保存したファイルは共有するためのURLが発行でき、共有先の相手がアカウントを作成する必要がありません。

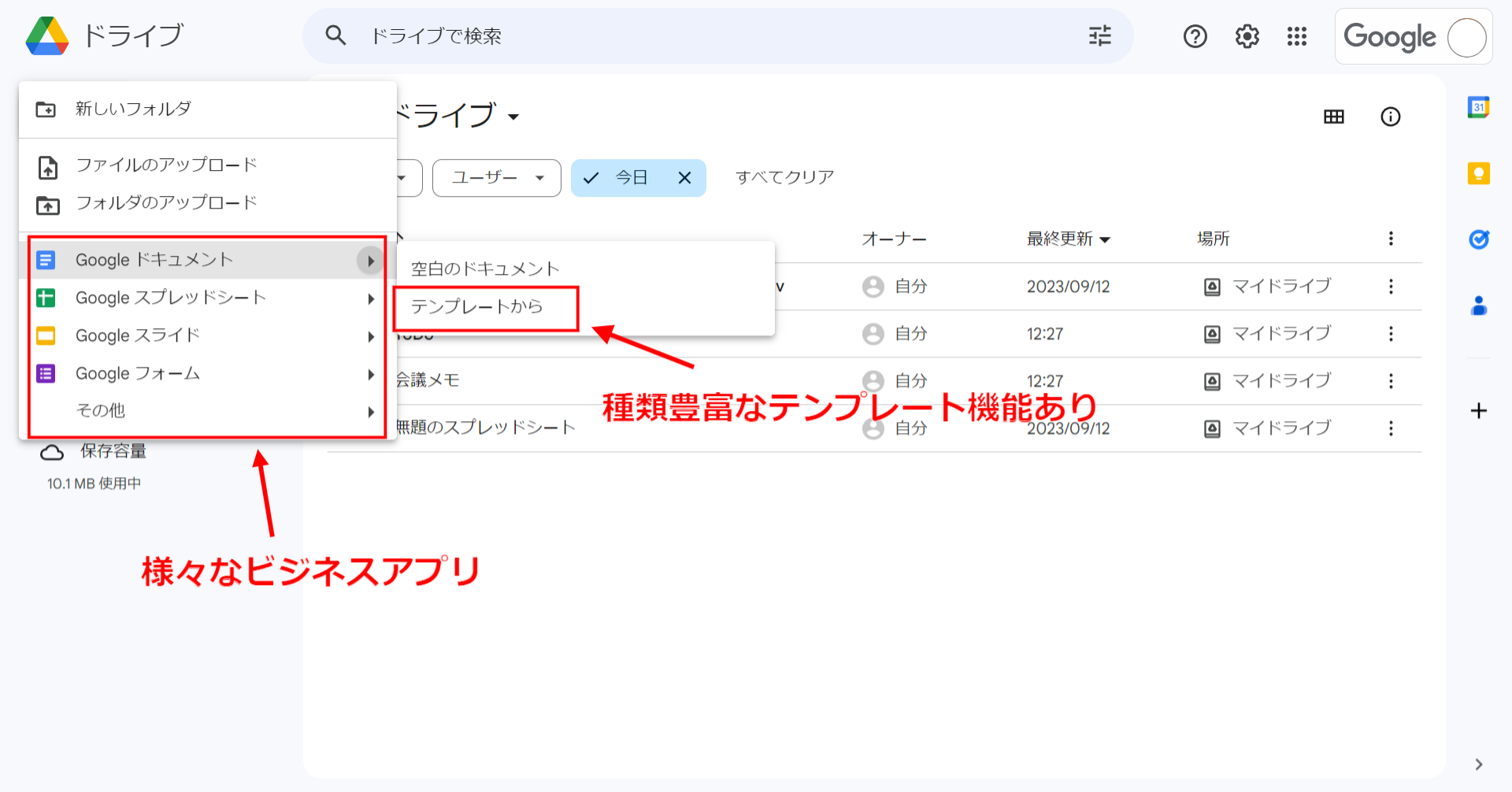

<Google Driveの機能・使用感>

- 豊富な連携機能

- 検索機能

Google Driveでは「Googleドキュメント」や「Googleスプレッドシート」などのGoogleアプリはもちろん、「Microsoft Word」などの外部サービスのファイルも扱えます。

ファイルの題名やファイル内の文章から、ファイルを検索することができます。また、検索チップ機能を使えば、ファイル形式やフォルダ、最終更新日から絞り込み検索ができるので、必要なファイルを探しやすいです。

<Google Driveの注意点>

- 情報漏えいに注意する

- 目的のファイルを探すのに手間がかかる

Google DriveはURLで情報共有ができるアプリですが、別途アクセス権限の設定などの対応が必要です。

ユーザーの口コミでは、「検索結果にファイル名しか表示されずテキストを見れないので、目的のファイルを探すのに手間取る」といった口コミが寄せられています。(参照:ITreview)

<Google Driveの料金体系>

Google Driveは、Googleアカウントひとつにつき15GBまでを無料で利用できます。以下では、ビジネス向けのGoogle Workspaceの料金を紹介しています。

- Business Starter:816円/ユーザー/月(月払い)

- Business Standard:1,632円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:2,448円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

【freee勤怠管理Plus】給与計算も自動化できる勤務時間管理アプリ

<freee勤怠管理Plusの特徴>

- PCやスマホから手軽に打刻できる

- 給与計算も自動化できる

PCやスマホ、ICカードなどを使った豊富な打刻方法を備えているので、社員の働き方に柔軟に対応できます。

freee人事労務などのシステムと連携することで、勤怠データをもとに毎月の給与計算を自動化できます。

<freee勤怠管理Plusの機能・使用感>

- 勤怠管理機能

- アラート機能

社員の出勤時間や残業時間をリアルタイムで確認できます。また、勤務時間が自動で集計されるので、効率よく勤怠を管理できます。

設定した残業時間を超えたり、打刻漏れがあったりしたときにアラートを受け取れる機能です。昨今の働き方改革に合わせて労働環境を整備できます。

<freee勤怠管理Plusの注意点>

- オーバースペックの可能性がある

- 情報の反映にラグがある

シフト管理機能やワークフロー申請機能などの多様な機能を搭載しているので、シンプルに勤務時間を管理したい方にはオーバースペックとなる可能性があります。

ユーザーの口コミでは、「申請からの反映にタイムラグがあるので改善してほしい」などの声が寄せられています。(参照:ITreview)

<freee勤怠管理Plusの料金体系>

freee勤怠管理Plusは、300円/ユーザー/月(別途オプション料金)で利用できます。

テレワークにおすすめのアプリ比較表

以下では、本記事でご紹介したおすすめアプリの比較表を掲載します。以下の表を活用して、自社での運用に最も適したアプリを選定しましょう。

| ナレカン【一番おすすめ】 | Stock【おすすめ】 | Chatwork | Slack | Zoom | Google Drive | freee勤怠管理Plus | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

最もシンプルな情報管理・共有アプリ |

非IT企業の65歳でも簡単に使える情報共有アプリ |

ビデオ通話もできるチャットアプリ |

エンジニア向けの多機能なチャットアプリ |

登録なしで参加できるリモート会議アプリ |

Googleアカウントだけで使えるクラウドストレージ |

給与計算も自動化できる勤務時間管理アプリ |

| フォルダ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【×】 |

【×】 |

【〇】 |

【×】 |

| メッセージ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

| 注意点 |

シンプルなアプリなので通話機能はない |

スケジュール管理などの機能はない |

無料プランではメッセージの閲覧に制限がかかる |

90日経過するとメッセージ履歴が見られない |

無料プランには時間制限がある |

目的のファイルを探すのに手間がかかる |

オーバースペックの可能性がある |

| 料金 |

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料

・有料プランは1人あたり500円/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは840円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは1,050円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは2,125円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは816円/ユーザー/月~ |

・有料プランは300円/ユーザー/月~ |

| 公式サイト |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Stock」の詳細はこちら |

「Chatwork」の詳細はこちら |

「Slack」の詳細はこちら |

「Zoom」の詳細はこちら |

「Google Drive」の詳細はこちら |

「freee勤怠管理Plus」の詳細はこちら |

<種類別>快適なテレワークを実現する便利なアプリ5種

テレワークに必要なアプリをチェックする前に、自社に必要なアプリの種類を確認しておく必要があります。以下では、テレワークに便利な5種類のアプリをご紹介します。

(1)チャットアプリ

社内コミュニケーションを活性化したい場合には「チャットアプリ」が有効です。

チャットアプリは、メールとは異なるスピード感のあるやりとりが可能なので、仕事を円滑に進められます。テキストだけでなく画像やファイル、スタンプなどあらゆる情報を簡単に送信できるのがメリットです。

ただし、チャットアプリのやりとりはすべて流れてしまうので、業務に関する情報は別途蓄積しておく必要があります。

(2)リモート会議アプリ

テレワークでも顔を合わせた会議を開催できるのが「リモート会議アプリ」です。

リモート会議アプリは音声だけでなくビデオ機能があるので、メールのやりとりだけでは決められない重要事項を話し合えます。リモート会議の様子を録画する機能もあるので、会議に参加できなかった社員でも内容の把握が可能です。

リモート会議アプリはリアルタイムで映像を取り扱うので、インターネット環境が整っていない場合には通信量の少ないものを選びましょう。

(3)クラウドストレージアプリ

ファイルデータをインターネット上(クラウド)で管理できるのが、「クラウドストレージアプリ」です。

インターネットがあればどこからでも情報にアクセスできるメリットがあります。また、パソコンにファイルを直接保存するとデータが消失するリスクがありますが、クラウドストレージアプリがあればパソコンが壊れてもファイルは無事です。

このように、クラウドストレージアプリではフォルダを自由に作成して、ファイルを整理整頓できますが、目的のファイルを探すのに手間がかかるといったデメリットもあります。

(4)勤務時間管理アプリ

離れた社員の出勤状況を把握できる「勤務時間管理アプリ」も便利です。

勤務時間管理アプリを使うと、テレワーク中の社員の出勤状況や残業時間をリアルタイムで確認できます。また、勤務時間のデータをアプリで一元管理できるので、毎月の給与計算にも便利です。

勤務時間管理アプリのなかには、「ワークフロー申請」や「打刻機能」などの高度な機能を搭載したものもあるので、必要な機能を見極めて、無駄な料金コストを払わないよう注意しましょう。

(5)情報共有アプリ

オフィスワークでも活躍すると同様に、テレワークにも欠かせないのが「情報共有アプリ」です。

仮に、テレワークに情報共有アプリを導入していないと、「誰が、何を、どこまで進めているのか」を把握できません。また、情報共有アプリがないと業務に関する情報が社内のいたるところに分散するので、目的のデータを探し出すのに苦労します。

そのため、社員同士が離れた場所にいるテレワークでは、「進捗状況の確認」と「情報の一元管理」ができる「ナレカン」のような情報共有アプリが不可欠です。

テレワーク・リモートワーク・在宅勤務とは?

テレワーク・リモートワーク・在宅勤務は同様の文脈で使われる言葉ですが、正確には意味が異なります。そこで以下では、それぞれの違いや共通点、メリット、デメリットをご紹介します。

働き方の違い

職場以外の場所で仕事をする新しい働き方にはテレワークのほかに、在宅勤務やリモートワークがあります。以下は、3つの働き方の概要です。

- テレワーク

- リモートワーク

- 在宅勤務

「職場から離れた場所で仕事をする働き方」の全般を指す用語です。

テレワークと同様の意味であり、使われ方にも違いはありません。

職場ではなく自宅から仕事をするテレワークのひとつです。

以上のように、テレワークとリモートワークはほとんど同義であり、在宅勤務はテレワークのなかでも、働く場所が自宅の場合に使われる用語です。

働き方の共通点

テレワーク、リモートワーク、在宅勤務の共通点は「遠隔で仕事をすること」です。

昨今の感染症対策の一環として急速に広がった新しい働き方ですが、業務のデジタル化によって、スムーズに遠隔業務へ移行できた企業もあります。一方、働き方を変えられず、現場で仕事をせざるを得ない企業もあるのが現状です。

自社でテレワークを導入するのはあくまでも選択肢のひとつですが、さまざまなメリットが得られるので検討してみましょう。

メリットとデメリット

職場以外の離れた場所で仕事をする働き方にはメリットとデメリットがあります。

遠隔で仕事をするメリットは、「ワーク・ライフ・バランス」が取りやすいことです。職場への通勤時間がなくなり、空いた時間を趣味や家事の時間に充てられます。

一方で、仕事の効率が下がる場合もあります。とくに、ITに慣れていない社員が多い企業では、アプリを使いこなせずいつも以上に業務に時間がかかったり、社員間での連携が取れなくなったりする問題が出てきます。

つまり、テレワークを導入してメリットを得るためには、デメリットを上手く克服する必要があります。たとえば、今回ご紹介した「ナレカン」であれば誰でも簡単に利用できるので、社員がアプリを使いこなせずに業務効率が下がる心配もありません。

テレワークにおすすめの無料アプリ6選まとめ

これまで、テレワークにおすすめのアプリを中心にご紹介しました。

どの職種であってもテレワークで成果を出すためには、オフィスでの仕事以上に円滑な情報共有が必要です。そこで、情報共有アプリを導入すれば、オフィス同様に社内外のメンバーとコミュニケーションを取れて、作業をスムーズに進められます。

ただし、多機能なツールは使いこなすのが難しいため、「社員が使いこなせずテレワークが上手くいかない」といった事態につながります。したがって、社員のITリテラシーにばらつきのある大企業では、「誰でも使いこなせるツール」を選びましょう。

結論、自社のテレワークを円滑に進めるには、必要な機能に過不足がなく、誰でも使いこなせる情報共有アプリ「ナレカン」が必須です。

ぜひ「ナレカン」を導入して、テレワークを円滑に進めましょう。