テレワークを実施している企業では、さまざまなソフトやシステムが運用されています。実際に、テレワーク下でも上手く業務を回せている企業では、複数のソフト・システムを組み合わせて社内に浸透させています。

しかし、「どのソフトを導入すれば、テレワーク中でも業務を円滑に進められるのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、テレワークが抱える課題や用途別におすすめのソフト・システム7選を紹介します。

- テレワークを実施したいが、どのような方式が良いか迷っている

- 選び方や注意点を踏まえて自社に最適なテレワークツールを吟味したい

- テレワークでもコミュニケーションが活発にとれるツールを探している

という方はこの記事を参考にすると、テレワークを導入するにあたって注意すべき課題を事前に押さえられるほか、自社のテレワークに役立つおすすめのソフトが見つかります。

目次

テレワークとリモートワークの違い

テレワークとリモートワークはどちらも「オフィス以外で仕事をすること」を指します。これらの違いとしては「定義づけがされているか否か」という点に過ぎません。

たとえば、テレワークが「情報通信技術(ICT)を活用した、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義されています。一方、リモートワークに明確な定義はなく、単純に「リモート(遠い・遠隔)」と「ワーク(働く)」の単語を組みわせた表現になるのです。

ただし、一般的にはどちらも同じ意味で使われており、今日では使い分けられる場面は少なくなっています。

テレワークを実施するための方式3選

以下では、テレワークに適した3つのソフトやシステムの方式の特徴を紹介します。違いを理解して選択した企業は、自社に最も合う方式の選択に成功しています。

リモートデスクトップ方式

リモートデスクトップ方式は、オフィスのPCをテレワークの端末から遠隔で操作する形式のことです。

オフィスのPCの処理能力やソフトウェアを遠隔で利用できる点がメリットです。また、リモートデスクトップ方式で作成したデータはオフィスのPCに保存されるため、社外から情報を持ち出す必要がなく、情報漏えいのリスクが低い点も特徴のひとつです。

ただし、オフィスと自宅をつなぐインターネット回線が十分な速度を確保できない場合、操作が重くなる恐れがあるので注意しましょう。

仮想デスクトップ方式

仮想デスクトップ方式は、職場にあるサーバの仮想デスクトップ基盤を遠隔で操作する形式のことです。

仮想デスクトップ基盤とは実体のないPCのようなもので、データはすべてデータセンターに保管され、個人の端末に情報が残らない点が特徴です。そのため、端末紛失による情報漏洩の防止や、システム管理者の管理工数を削減できるメリットがあるのです。

一方で、リモートデスクトップ方式と同様に、テレワークをするときにインターネット回線が遅いと、操作性が低下する恐れがあります。

クラウド型アプリ方式

クラウド型アプリ方式は、インターネットからアプリにアクセスして利用する形式のことです。

インターネットにつながる環境であれば時間や場所、端末を問わずに自由に利用できる点が特徴です。また、クラウド型アプリはサーバー設置などの諸経費がかからないので、初期費用が無料のものが多く、月額利用料のみで利用できるメリットがあります。

したがって、テレワーク対策として少ない負担でソフトを導入するなら、初期費用が抑えられたクラウド型アプリ方式の選択が最適だと言えます。

テレワークが抱える3つの課題

ここでは、自社でテレワークを実施する前に確認しておくべき、テレワークの3つの課題をご紹介します。以下のような課題はあらかじめ対策ができるので、テレワーク実施前に対策を実行しましょう。

(1)労務管理が難しい

テレワークでは従業員の勤務状況を正確に把握するのが困難です。

テレワークでは、休憩や残業などの勤務時間の内訳を従業員自身で管理・報告する必要があります。そのため、出社での勤務よりも各自の申請手続きの負担が増えて、面倒になった従業員が連絡を怠る事態を招きかねません。

したがって、企業は社員の労務管理の負担を解消する対策を実行しましょう。具体的な解決策としては、必要項目だけを埋めれば自動的に勤務状況をまとめて報告してくれるソフト・システムの導入が考えられます。

(2)進捗が見えづらい

仕事の進捗が見えづらいこともテレワークの課題です。

テレワーク中は直接相手に会って状況を確認できないことから、進捗報告をメールや電話で伝える必要があります。従来は社内で会話する機会がありましたが、テレワーク中は都度連絡を取らなければ把握不可能なため、普段以上に進捗確認に時間を要します。

そのため、部下が簡単に進捗を記録ができて、上司が一目で業務の進行状況を把握できるソフト・システムの導入が解決の糸口になります。

(3)情報が共有されない

テレワークでは情報共有の頻度や質が低下するケースが頻発します。

オフィス勤務では、直接、不明点を他の従業員に質問したり作業依頼したりできる機会があったので、情報を共有しやすい環境がありました。一方、テレワークでは以下の3つの原因から情報共有がしにくくなっています。

- メンバーの業務進捗が分からず、作業を依頼しづらい

- メッセージを送っても、気づいてもらえない

- 何を・どの頻度で共有すればいいのか分からない

これらの原因は、業務の進行スピードや品質を低下させる要因となります。そこで、テレワーク時の”報連相のルール”を制定しつつ、「メッセージが流れることなく、簡単に操作できるシステム」を導入すれば、”テレワーク中の情報共有の課題”の解消が見込めます。

タイプ別!リモートワークの円滑化に役立つソフト・システム7選

以下では、テレワークでの連携に欠かせない情報共有ソフト・システムを紹介します。

テレワークを実施するにあたり、社員が出社時と同等の仕事の品質を保つためには、情報共有が滞らないことが重要です。そのため、企業がソフトやシステムを導入するときは、ITリテラシーに関係なく全員が使いこなせるものを選ぶ必要があります。

また、導入するサービスが情報共有に関わる一部機能に特化したものでは、テレワーク中の情報共有の負担は解消しきれません。たとえば、チャットソフトは内容が流れて情報を見つけづらく、ファイル共有ソフトはメッセージのやりとりには不向きです。

以上のことから、リモートワークに活用すべきツールは、非IT企業の65歳以上でも即利用できて、上納共有に必要な機能に過不足ないツール「Stock」が最適です。

Stockは「ノート」に載せた文章やファイルがリアルタイムで更新され、テレワーク中でも迅速な情報共有が可能です。また、ノートには「メッセージ」「タスク」が紐づけられるので、相手の進捗が分からなかったりメッセージに気づかれないストレスも解消できます。

【Stock】テレワークのチーム連携に欠かせない情報共有システム

/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /

チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITの専門知識がなくてもすぐに使える

「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。

- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる

作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。

- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる

直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

竹原陽子さん、國吉千恵美さん

リハビリデイサービスエール |

|

「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

※最低ご利用人数:5ユーザーから

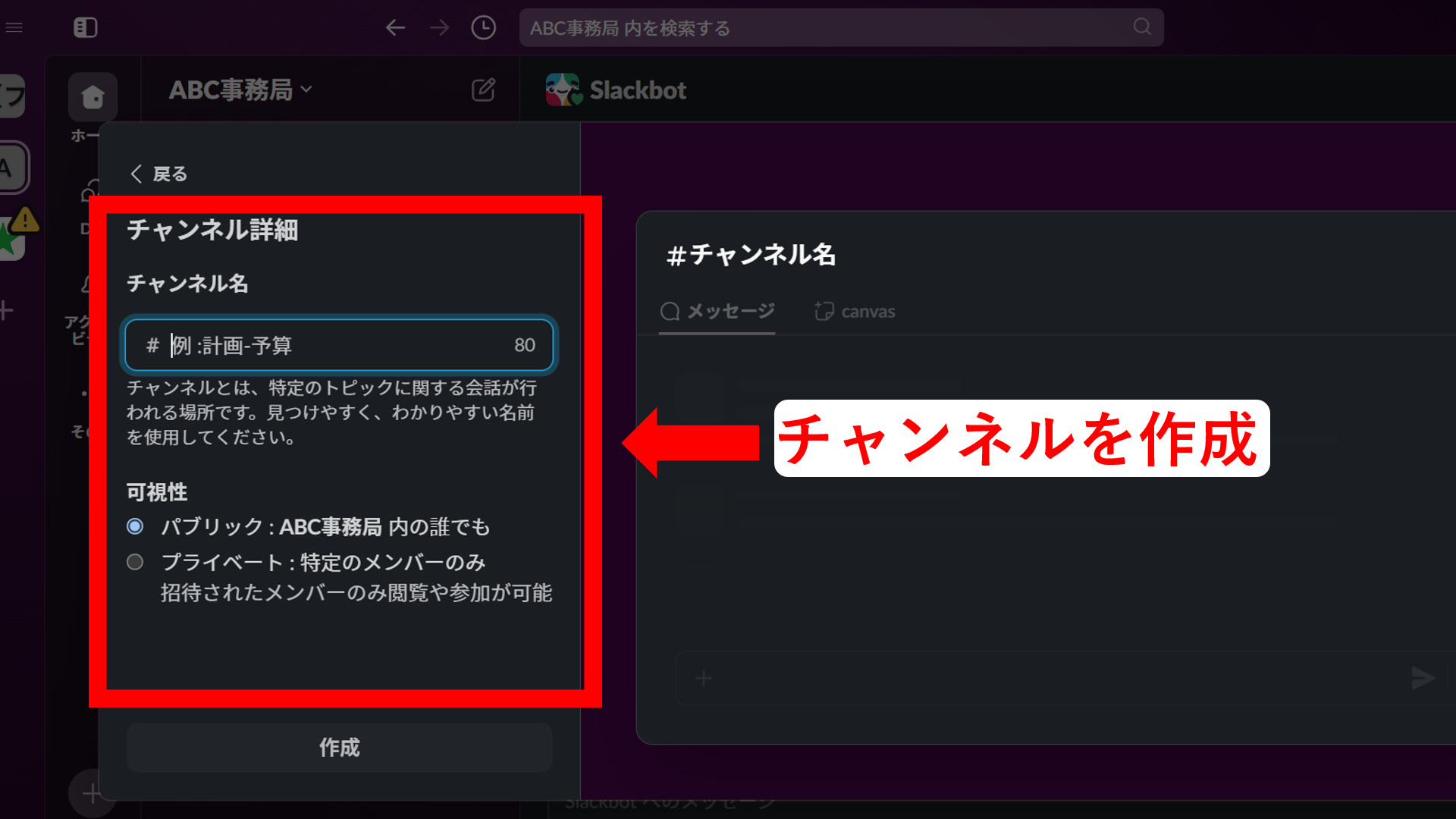

【Slack】議題ごとにコミュニケーションがとれる

Slackの特徴

- 途中参加しても過去のメッセージを閲覧できる

- 外部アプリとの連携が豊富

Slackにあとから参加した新入社員や中途社員でも、過去のやりとりにアクセスできるのでメッセージを再送する必要がありません。

Slackに不足する機能を補うことができる外部ソフト・システムが豊富に用意されています。

Slackの機能・使用感

- 話題が錯綜しづらい

プロジェクトごとにチャンネルを作成して情報共有するため、さまざまなプロジェクトを同時進行している場合に適しています。

Slackの注意点

- フリープランではデータの保存期間が90日までになっている

- 欲しい情報を探すのが大変

フリープランでは「投稿から90日を過ぎたメッセージやファイル」は閲覧できなくなるため、引き続き確認するには有料プランへの切り替えが必要です。

利用しているユーザーからは「検索機能はある程度便利ですが、欲しい情報にたどり着くまでに少し時間がかかる印象です。」という声があります。(参考:ITreview)

Slackの料金体系

- フリー:0円

- プロ:1,050円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス:1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise Grid:詳細は営業担当者へ問い合わせが必要です。

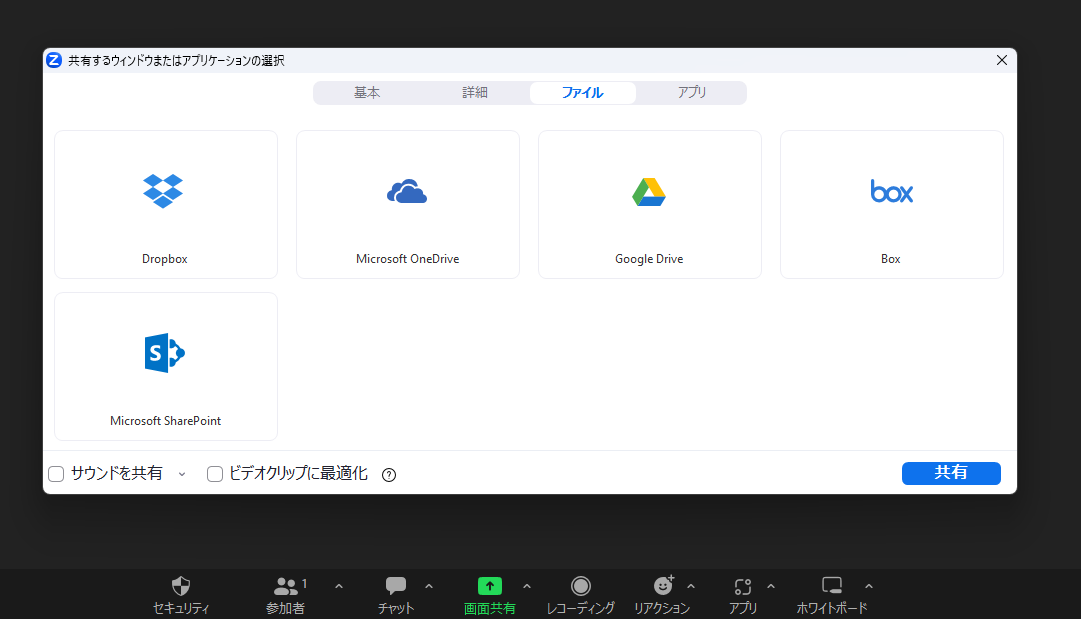

【Zoom】リモートワークで議論ができるオンライン会議システム

Zoomの特徴

- 参加者はユーザー登録が不要

- 安定した通信環境で利用できる

Zoomのオンライン会議に招待されたメンバーはユーザー登録せずに参加できます。

Zoomはほかのオンライン会議ソフトと比較して通信量が少ないので、安定した通信環境で利用できます。

Zoomの機能・使用感

- 簡単に会議に参加できる

- 1人しか画面共有ができない

複雑な操作がなく、クリックするだけで誰でもミーティングを立ち上げたり、参加したりできるので、少しだけ会議したい場合やITに疎い人が多い職場で役立ちます。

画面共有できるのは1人ずつになるため、同時に複数人の情報を共有できない点に注意しましょう。

Zoomの注意点

- 無料プランには時間制限がある

- 接続が悪くなると進行が遅延する

無料プランではオンライン会議に40分の時間制限が設けられています。

利用しているユーザーからは「参加者が多いミーティングでの音声や映像の遅延が気になる場合があります。」という声があります。(参考:ITトレンド)

Zoomの料金体系

- ベーシック:0円

- プロ:2,399円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネス:3,299円/ユーザー/月(月払い)

【SmartHR】紙やハンコが不要になる労務・人事管理ソフト

SmartHRの特徴

- 従業員から直接情報を収集できる

- 役所への電子申請もワンクリック

必要項目が分かりやすいので従業員が直接入力でき、担当者の負担が減ります。

社会保険・雇用保険労務手続きがWebから簡単にできるので、役所への交通費や郵送費などが削減されます。

SmartHRの機能・使用感

- 情報登録の手間を削減できる

- 動作に時間がかかる

社員の情報を変更するときは、本人が直接入力するため、社員数が多い大企業におすすめです。

賞与支払届の手続きをするときなどに、対象人数が多いと繋がりづらい状況が発生することがあり、業務に時間がかかる場合もあります。

SmartHRの注意点

- ¥0プランの利用は30名まで

- ITリテラシーが必要

利用人数が30名以下の企業が利用できるプランで、人数が制限されています。

利用しているユーザからは「従業員が利用する際、分からない場合はヘルプ機能がありますが、ITに精通していない人は少し分かりにくいです。」という声があります。(参考:ITトレンド)

SmartHRの料金体系

プランや料金の詳細は、問い合わせが必要です。

【ジョブカン勤怠管理】あらゆる企業の労務管理に対応できる

ジョブカン勤怠管理の特徴

- さまざまな打刻方法がある

- 面倒なシフト作成が効率化される

ICカードやメッセージアプリ、GPSなどさまざまな打刻方法が用意されています。

有給や残業の手続きが簡単にできるので、面倒なシフト作成が効率化されます。

ジョブカン勤怠管理の機能・使用感

- 業務の進捗状況が分かりやすい

- 多機能で操作が複雑である

進行中の手続きについて項目ごとに管理できるため、対応すべき案件が一目で分かるので便利です。

勤怠管理から給与計算、会計までさまざまな機能が搭載されている分、覚える操作が多いです。そのため、使いこなせる人とそうでない人で業務量に差が生じてしまう可能性があります。

ジョブカン勤怠管理の注意点

- 安定した通信環境が必要

- 打刻が使いにくい

安定した通信環境がなければ円滑にデータを読み込めなかったり、表示画面が固まったりするので注意が必要です。

利用しているユーザーからは「打刻修正が少々面倒なため、強いて言うならそこだけ改善してほしい。」という声があります。(参考:ITトレンド)

ジョブカン勤怠管理の料金体系

- 0円(利用できる機能:1〜4つ)

- プラン1:200円/ユーザー/月(利用できる機能:1つ)

- プラン2:300円/ユーザー/月(利用できる機能:2つ)

- プラン3:400円/ユーザー/月(利用できる機能:3つ)

- プラン4:500円/ユーザー/月(利用できる機能:4つ)

- 大規模(500名目安)の企業:要問合せ

無料プラン(機能制限あり)

有料プラン(出勤管理/シフト管理/休暇・申請管理/工数管理の4機能)

*有料プランの月額最低利用料金は2,000円(税抜)です。

【OneDrive】Microsoftで利用できるファイル共有ソフト

OneDriveの特徴

- Officeアプリを通じて共有できる

- 書類のスキャン機能がある

Officeアプリからドキュメントや写真を共有したり、OneDrive上でファイルを共同編集することが可能です。

スマートフォンなどからメモや名刺といった書類をスキャンしてOneDriveに保存できます。

OneDriveの機能・使用感

- 写真を項目ごとに整理できる

- 写真の共有に手間がかかる

カテゴリ別に写真を整理できるため、領主所の管理や、会議でさまざまな写真や資料を使用する場合に適しています。

OneDriveでは、共有するファイルや写真を選択し、編集を許可するか選択してから、メールアドレスを入力する必要があり、少し手間がかかります。

OneDriveの注意点

- 法人向けの無料プランがない

- ネット環境に左右されやすい

無料プランは個人利用のみを想定しており、法人向けプランは有料になります。

利用しているユーザーからは「データ自体は重くないが、ネット環境により、更新に時間がかかってしまい、各々で共有されないことがある。」という声があります。(参考:ITトレンド)

OneDriveの料金体系

以下、一般法人向けプランの料金になります。

- OneDrive for Business (Plan 1) :899円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Basic:1,079円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Standard:2,249円/ユーザー/月

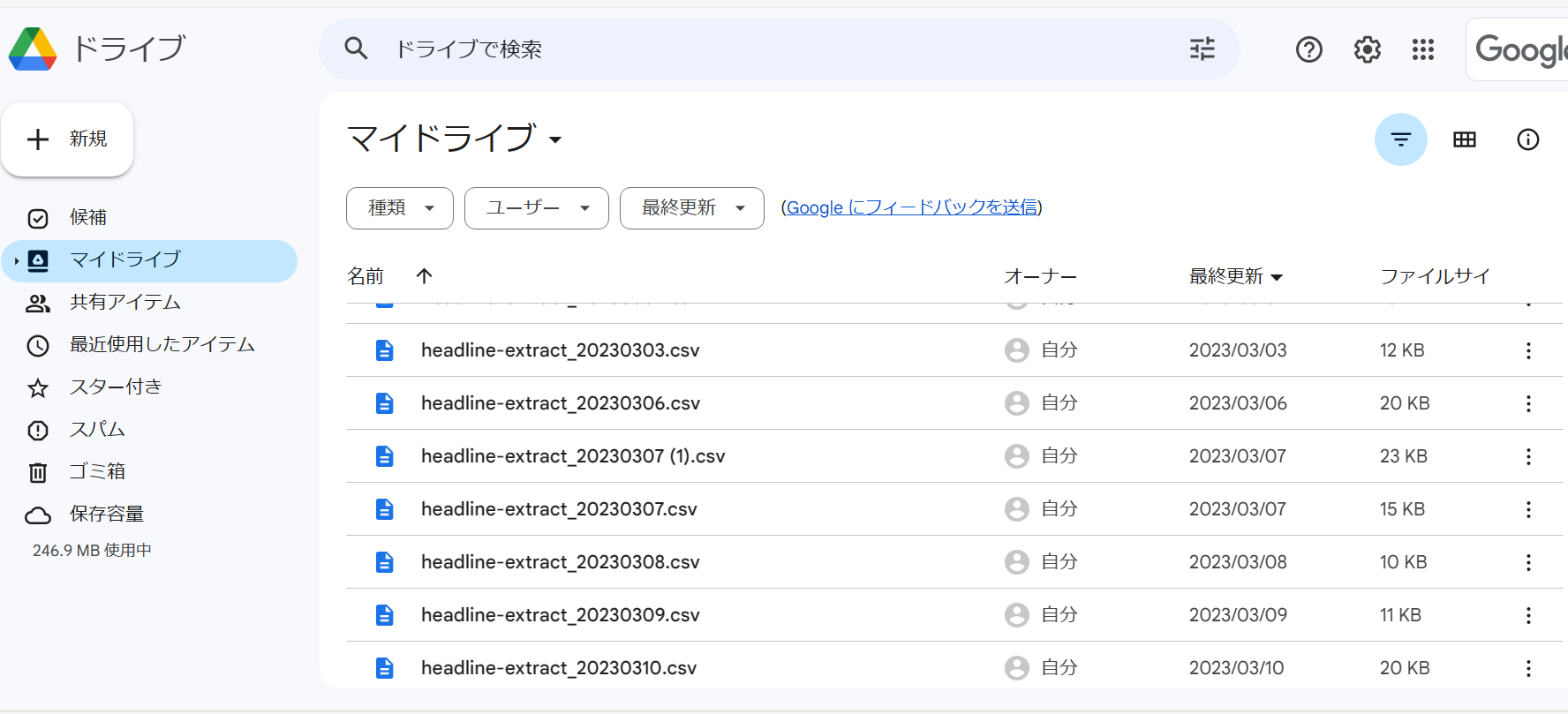

【Googleドライブ】リアルタイム編集ができるファイル共有システム

Googleドライブの特徴

- Googleアカウントがあれば追加料金なしで利用できる

- リアルタイムでファイルの同時編集可能

Googleアカウントを登録していれば、15GBまでは無料でGoogleドライブを利用できます。

Googleドキュメントやスプレッドシートは、複数人で同時に編集可能です。

Googleドライブの機能・使用感

- 情報を一元管理しやすい

- ファイル管理が面倒である

ほかのGoogleアプリと連動しているので、Googleユーザーであれば情報を一元管理できる点がメリットです。

自身でフォルダ管理を徹底しなければ、データは入り乱れてしまいます。そのため、どこにどのファイルがあるのか見失うリスクが高い点がデメリットです。

Googleドライブの注意点

- 1日のアップロード量に上限がある

- ファイルの保存に手間がかかる

1日あたりのファイルのアップロード上限が750GBになっています。

利用しているユーザーからは「ZIPファイルを保存したときにファイルが保存できないのでファイルの展開後に保存しないといけないのが手間に感じる。」という声があります。(参考:ITトレンド)

Googleドライブの料金体系

- 個人向け:0円

- Business Starter:950円/ユーザー/月(月払い)

- Business Standard:1,900円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:3,000円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:詳細は営業担当者へ問い合わせが必要です。

*有料プランにはGoogleドライブ以外のGoogleサービスも含まれます。

<比較表>テレワークのソフト・システムの料金一覧

以下は、テレワークのソフト・システムの特徴や注意点、料金の比較表です。

| Stock【一番おすすめ】 | Slack | Zoom | SmartHR | ジョブカン勤怠管理 | OneDrive | Googleドライブ | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

チームの情報を最も簡単に共有できるITツール |

議題ごとにコミュニケーションがとれる |

場所とデバイスを問わずに会議ができる |

紙やハンコが不要になる |

あらゆる企業の労務管理に対応できる |

Microsoftで利用できる |

リアルタイム編集ができる |

| シンプルで簡単or多機能 |

シンプルで簡単(中小規模の企業向け) |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

| メッセージ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【△】

*オンライン会議中のみチャットの使用可 |

【〇】 |

【×】 |

【×】 |

【×】 |

| フォルダ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 注意点 |

5人以上での利用が前提 |

フリープランではデータの保存期間が90日までになっている |

無料プランには時間制限がある |

ITリテラシーが必要 |

安定した通信環境が必要である |

無料プランは個人利用のみを想定しており、法人向けプランは有料 |

1日のアップロード量に上限がある |

| 料金 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランあり

・有料プラン:1,050円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プラン:2,399円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プラン:料金は問い合わせが必要です。 |

・無料プランあり

・有料プラン:200円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プラン:899円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プラン:950円/ユーザー/月~ |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「Slack」の詳細はこちら |

「Zoom」の詳細はこちら |

「SmartHR」の詳細はこちら |

「ジョブカン勤怠管理」の詳細はこちら |

「OneDrive」の詳細はこちら |

「Googleドライブ」の詳細はこちら |

以上のように、それぞれ機能・価格・注意点が異なるため、自社の目的に合っているか比較検討したうえで導入を判断するのがおすすめです。

テレワークソフト・システムを比較する3つのポイント

ここでは、テレワークソフト・システムを選ぶ場合に比較すべきポイントを3つ紹介します。以下3つのポイントを押さえて、自社の環境に合うサービスを見極めましょう。

(1)費用対効果が高いか

はじめに、全社的に費用対効果が高いかを確認しましょう。

ソフトを導入するときに一部の部署やメンバーしか活用しないのにもかかわらず、多額の予算を割いてしまうと、費用対効果は低くなってしまいます。一方、部署を問わず業務に活用できるソフトであれば、全社的に業務効率が良くなるため、費用対効果は高いです。

そのため、専門的なソフトより汎用性が高い方を検討するのがおすすめです。

(2)サポート体制が充実しているか

次に、サポート体制が充実しているかを確認しましょう。

サービス提供側のサポート体制が整っていれば、万が一うまく稼働しない事態にもすぐに対応でき、業務の停止を最小限に抑えられます。そのため、テレワーク中でも安心して利用できるのです。

このように、ソフトやシステムを導入するときは、トラブル発生時にも迅速な支援を受けられるものを選びましょう。たとえば、問い合わせから1営業日以内に返信があるサービスが最適です。

(3)高セキュリティか

最後に、セキュリティ基準を満たしているかを確認しましょう。

テレワークでは社外から情報にアクセスするので、情報漏えいを防止するためのセキュリティ対策は企業にとって必須です。そのため、ソフト・システムの導入時は、不正アクセス防止や2段階認証などの高セキュリティなものであるか確かめましょう。

たとえば、「Stock」のように国際的なセキュリティ資格を保有しているソフト・サービスは、強固なセキュリティ環境を確保していることがわかります。

テレワークにおすすめのソフト・システムまとめ

これまでテレワークの課題やおすすめのソフト・システム、比較ポイントをご紹介しました。

テレワークを実施するにあたり、課題として「労務管理」「進捗把握」「情報共有」が難しい点があげられます。そのため、3つの課題を解消する「情報共有ツール」を活用することで、テレワークでも業務効率を落とさずに作業可能です。

とくに、テレワーク下では従業員の勤務時間や進捗状況が見えにくいので、進捗共有を確実にできるソフトが有用です。ただし、複雑なサービスを選ぶと社員が使いこなせず放置してしまい、従来のように社員一人一人に状況を確認する事態は回避できません。

したがって、ITリテラシーに関係なく直感的に操作でき、テレワークでも使いやすい情報共有ツール「Stock」が最適です。

ぜひ「Stock」でテレワークの課題を解決し、誰でも簡単に情報共有できる環境を整えましょう。