近年、コロナ禍における新しい働き方のひとつに「スマートワーク」が挙げられます。スマートワークは一般的に浸透しているテレワークよりも広義の言葉であり、業界業種問わず取り組む企業が増加傾向にあります。

とはいえ、なかにはスマートワークを取り入れたくても、その後の運用に懸念があり悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、スマートワークの具体例、導入した時のメリットを中心に解説します。

- スマートワークを導入するメリットがわからない

- 導入に失敗したくないので、自社に合ったスマートワークを確実に選定したい

- スマートワークを導入するために必要なICTツールのおすすめがわからない

という方はこの記事を参考にすると、スマートワークの導入メリットや例を把握しつつ、必要不可欠なICTツールも分かります。

目次

スマートワークとは

スマートワークとは一般的に、情報通信技術と訳される「ICT」を活用し、時間や場所などの制約を受けない柔軟な働き方を指します。

たとえば、今日の情勢下における新しい働き方として、急速に拡大してきた「テレワーク」もスマートワークのひとつです。ただし、スマートワークはより広範にICTを用いて業務の効率化を目指す言葉として使われています。

また、独立行政法人の労働政策研究・研修機構のガイドラインによると、以下のように定義されています。

「労働者が勤労時間の全部または一部を、自宅もしくは使用者が提供する別の事務室、または特定されない場所で、情報通信機器を利用するなどの方法で勤務する働き方」

スマートワークの具体例とは

以下では、スマートワークの一般的な具体例を3つ紹介します。スマートワークを突然導入しようとしても、社員の理解が得られずに頓挫する可能性があるので、自社ではいずれの働き方がマッチするのかを分類して検討する必要があります。

テレワーク

テレワークはスマートワークの中で最も認知されている働き方で、場所や時間を問わず業務を進められます。

新型コロナウイルスの感染予防としてだけではなく、育児や介護などの特別な事情で出勤できない従業員の離職を防ぎ、通勤のためにかかるコストを削減する目的でも導入されています。

ただし、テレワークを導入するためにはリモートで円滑に情報を共有できるツールが欠かせません。そこで、業界業種問わず、テレワークが浸透している企業は「Stock」のようなITツールを使って、情報管理を効率化しているのがトレンドです。

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、従業員が必要に応じて自由に一日の始業時間と終業時間を決められる制度を指します。

出社時間をずらして通勤ラッシュを避けられたり、家庭の事情をはじめとした理由で早めに退社したりできます。そのため、ライフスタイルに合わせての勤務をが可能になるのです。

決まった就業時間を遵守すれば(コアタイム)社員ごとに就業時間が選択できるので、出社のケースでも対応可能な点がポイントです。一方、社員ごとに勤務時間が変わるので、勤怠管理が煩雑になる点に注意しなければなりません。

ワーケーション

ワーケーションは、ワークとバケーションを合わせた造語であり、休暇を取りながらの勤務を可能にする制度です。

観光地などの休暇先からテレワークで勤務することで、長期休暇を取らなければ難しい旅行も仕事と両立できるようになります。

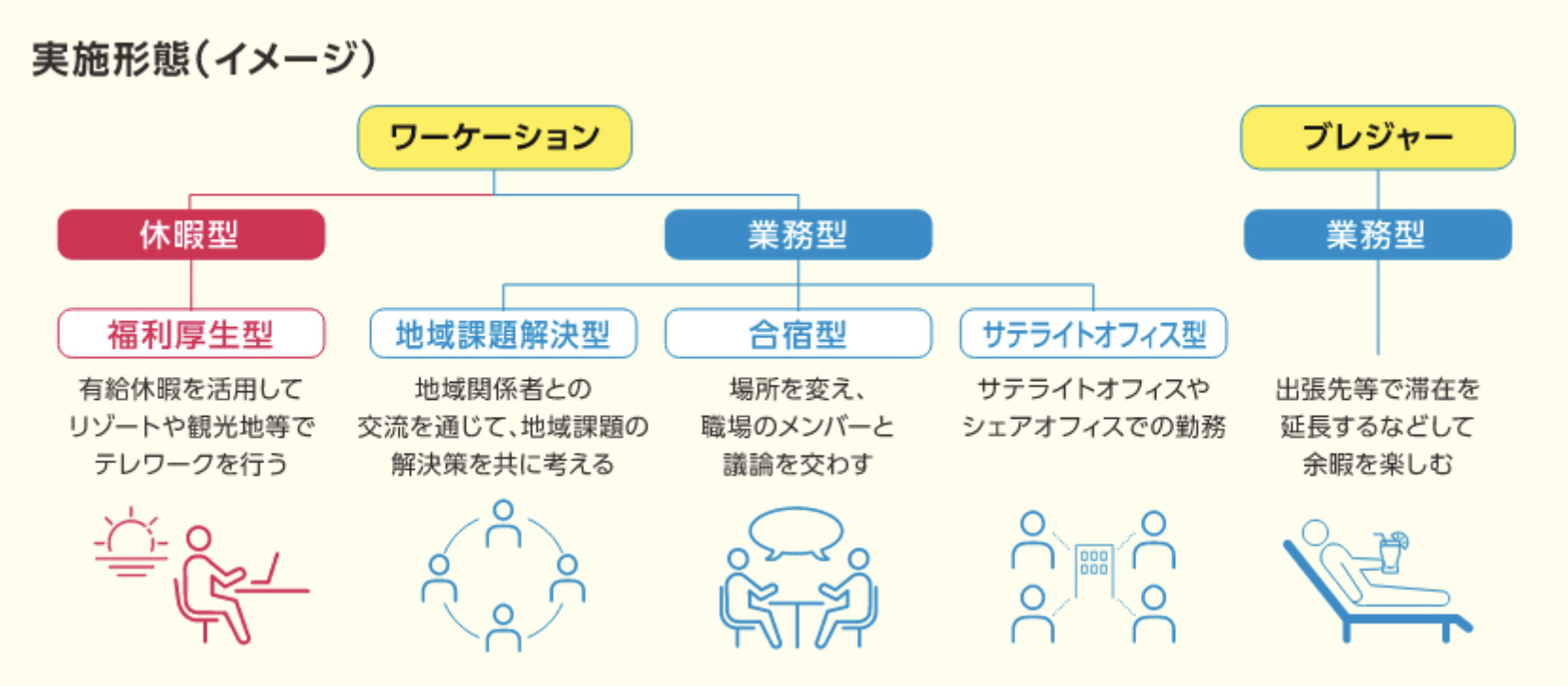

また、観光庁によると、ワーケーションに「業務型」と「休暇型」の二種類があるので、導入の際にはいずれの働き方を許容するかをあらかじめ決めておきましょう。

スマートワークの導入で得られる3つのメリット

新しい働き方であるスマートワークを導入すると、従業員が自由に働く時間と場所を選べるようになり、仕事とプライベートを両立させやすくなります。一方、企業側も以下3つのメリットを得られます。

(1)生産性の向上

スマートワークの導入によって従業員が自由に働く時間と場所を選べるようになると、生産性の向上が実現します。

具体的には、通勤時のストレスや通勤時間を減らしつつ、従業員における心身の健康に貢献します。結果として、各従業員の業務パフォーマンスが向上し、生産性の向上につながるのです。

また、スマートワークではオンラインでの業務が軸となるため、社内連絡で逐一電話やメール連絡をするような非効率さがなくなる点もポイントです。

(2)コストの削減

スマートワークでは、出社がベースの勤務形態では必須でかかるコストも削減できます。

具体的には「オフィスの計画的な縮小(固定費の削減)」や「通勤費用の削減」が挙げられます。また、金銭的・時間的コストだけではなく、従業員同士のコミュニケーションコストもITツールを活用して削減できるのです。

ただし、業務にかかるあらゆるコストカットが見込めるものの、長期的な運用で初めてコスト削減が実現する点に注意しなければなりません。

(3)人材の流出防止

育児や介護などやむを得ない事情で出勤が難しい従業員の離職も防止します。

スマートワークはワークライフバランスを実現しやすくなるので、従業員の仕事に対するモチベーションや帰属意識が高まることから、人材流出を防止します。

また、柔軟な働き方を取り入れている企業として広報施策を取りやすくなり、「能力が高くても勤務地の関係で出社ができない優秀な人材」の受け入れ体制ができるのです。そのため、スマートワークは組織力の向上に直結するとも言えます。

スマートワークの導入における注意点とは

ここでは、スマートワークの導入時における2つの注意点を解説します。

スマートワークの導入にはさまざまなメリットがありますが、以下の注意点を把握しないまま導入すると、コストのみがかさむ悪影響が出るのであらかじめ全社で認識しておきましょう。

セキュリティの維持が必須となる

スマートワークでは情報漏洩や不正アクセスのリスクが発生しないように、対策をしなければなりません。

カフェなどの公共の場でフリーWi-Fiを使用すると、セキュリティが担保されていないので、企業の情報が盗み取られてしまう可能性もあるからです。このような事態を避けるため、スマートワークを取り入れる企業は、顧客情報をはじめとした大事な情報にアクセス制限をかけるなど、情報漏洩への対策が必要になります。

一方、スマートワークに必須のITツールについて、従業員のITリテラシーがなければ誤操作による情報漏洩のリスクが防止できません。したがって、ITリテラシーに懸念のあるチームや企業は、導入前にITリテラシーの研修が求められる点に注意しましょう。

既存の規則や制度の変更が求められる

スマートワークの導入前には、就業規則や評価制度を新たに構築する必要があります。

制度を見直さなければ、出社していない各従業員のタスク量や業務における進捗状況の判断が難しくなり、プロセスよりも結果のみでしか評価できません。したがって、導入前には就業規則で情報やデバイスの取り扱い事項を設けたり、プロセスで評価する仕組みも構築したりする必要があるのです。

さらに、各従業員の就業時間や勤務地が異なると、円滑なコミュニケーションが難しくなります。そこで、情報を残しつつコミュニケーションも活性化できる情報共有ツールを使い、スマートワーク中の情報共有不足や認識齟齬で発生するトラブルを防止しましょう。

スマートワークに必須のおすすめ情報共有ツール

以下ではスマートワークに必須、かつ非IT企業でも使える情報共有ツールを紹介します。

スマートワークの導入では、各従業員の働き方がメンバーによって異なるので、業務を円滑に進めるためには情報共有が適切にされなければなりません。そこで、業界業種問わず扱う「情報」を正しく管理しつつ、従業員のタスクが可視化できるITツールが必須です。

しかし、「情報共有・タスク管理以外の豊富な機能が魅力的」のような定性的な理由で、社内のITリテラシーにそぐわないツールを選定すると、従業員が使いこなせず放置されます。結果として無駄なコストのみがかかるだけなので、必ず「現状のITリテラシーにマッチした情報共有ツール」であることが大前提です。

結論として、ITリテラシーに自信のないチームや企業のスマートワーク実現には、非IT企業における65歳以上のメンバーでも、簡単に情報管理の効率化ができる情報共有ツール:「Stock」が必須です。

Stockの「ノート」に情報を残しながら任意のメンバーへと共有できるうえ、非IT企業向けのシンプルな「フォルダ」で情報管理も簡単です。また、「メッセージ」「タスク」がノートに紐づいており、情報が混ざることなくコミュニケーションやタスク管理が可能な点が大きな特徴です。

非IT企業でもストレスなくスマートワークが実現するITツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

スマートワークの具体例やメリットのまとめ

ここまで、テレワークを始めとしたスマートワークを導入することで得られるメリットや注意点をご紹介しました。

スマートワークの導入によって従業員が働く時間と場所の制限が緩和されるので、固定費・変動費をはじめとしたコスト削減や出社が不要なことによる生産性の向上、人材の流出防止に貢献します。情報セキュリティの担保や既存の制度の見直しも必要になるので、長期的な目線で費用対効果を考慮して導入すべきです。

また、スマートワークは勤務地や勤務時間の異なる従業員ともコンタクトを取らなければならないので、ITツールが必須になります。しかし、チャットツールでは情報が共有するたびに流れ、多機能なツールではITリテラシーのない従業員が使いこなせず運用が頓挫します。

そこで、スマートワーク下で誰でも円滑な情報管理を行うためには、Stockのように、「ノート」「タスク」「メッセージ」の過不足ない機能が備わった、情報を流さずに管理できる情報共有ツール一択です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を活用してスムーズなスマートワークの浸透を実現しましょう