従来は、社内情報を紙媒体・キャビネットを使って保存するのが一般的でしたが、今日では資料の内容を電子データ化し「社内wiki」をはじめとしたクラウドツールで管理するのが主流となりつつあります。

社内wikiに使われる代表的なツールに、マニュアルや社内報などを蓄積しておける「NotePM(ノートピーエム)」があります。なかには、同ツールの導入を検討しているものの、使い方が分からず判断できないと悩む方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、NotePMの機能や使い方、ユーザーの口コミ・評判、料金まで幅広くご紹介します。

- NotePMを社内wikiとして検討しているが、ツール導入が初めてなので懸念がある

- 機能や使い方だけではなく、実際の声も参考にして導入可否を判断したい

- 属人化しているノウハウやナレッジを一元管理し、業務効率化を実現したい

という方はこの記事を参考にすると、NotePMの概要が網羅的にわかり、自社にマッチしているか判断ができるようになります。

目次

NotePM(ノートピーエム)とは

NotePM(ノートピーエム)は株式会社プロジェクト・モードが展開する、社内情報を同ツールに蓄積して社内wiki化するナレッジ管理ツールです。業界業種問わず7,000社以上が導入しており、公式サイトでは活用事例も紹介されています。

NotePMとほかのアプリとの違い

NotePMの特徴は、ほかの社内ツールと比較して「文章での社内情報の共有」に適している点です。

NotePMは、マニュアルやノウハウを共有する際、人によって作り方が異なってしまう問題に着目し開発されました。社内で情報の書き方を統一できるように、テンプレートや視覚的に整ったドキュメントを作成する機能(マークダウン)などが充実しています。

また、ノートやファイルの全文であらゆる場所を対象に検索が可能です。このように、NotePMはノウハウのまとめやマニュアル作成、社内文書の管理といった文字での情報共有に有効なツールです。

NotePMの機能

以下では、NotePMの機能を紹介します。NotePMは「下記7つのメイン機能」で構成されています。

文書作成

| 機能 | 特徴 |

|---|---|

| Markdown対応 |

文章の見た目を整えるMarkdown記法で、見出しやリストなどをノートに反映させる機能です。 |

| 画像の追加・編集 |

ノートへの画像追加や、ノート上での画像編集ができる機能です。 |

| テーブルエディタ |

Excelのような表テーブルを作成する機能です。 |

| ファイル添付 |

ノートにあらゆる形式のファイルが添付可能な機能です。 |

| テンプレート |

よく使う文章形式をテンプレート化して、短い時間でノートが作成できる機能です。 |

| 図や数式の書き込み |

エンジニアが用いる言語(UMLやTex記法)を入力して図や数式を書き込む機能です。 |

検索・整理

| 機能 | 特徴 |

|---|---|

| フォルダ |

フォルダを作成・階層化して情報を整理する機能です。 |

| 全文検索 |

ノートの文章や添付ファイルの内容も含めて検索する機能です。検索結果はハイライト表示されて一目で分かりやすくなります。 |

| 未読管理 |

未読のページを確認する機能です。 |

| タグ |

タグで情報を分類・検索しやすくする機能です。 |

コラボレーション

| 機能 | 特徴 |

|---|---|

| タイムライン |

ページの作成・更新状況が時系列で可視化される機能です。 |

| コメント |

ページ内でチャットのようにコミュニケーションがとれる機能です。 |

| 動画共有 |

最大500MBの動画ファイルをページ内に埋め込める機能です。 |

| 同時編集・自動マージ |

複数人で同時に情報を書き込める機能です。複数人での書き込みによる二重更新を防ぐ機能(自動マージ)も備わっています。 |

API・データ出力・外部連携

| 機能 | 特徴 |

|---|---|

| PDF出力 |

ページをPDF形式で出力する機能です。 |

| データのインポート・エクスポート |

ファイルや他社サービスのデータをNotePMに読み込んだり、データをダウンロードしたりできる機能です。 |

| ページの外部共有 |

特定のページをNotePMに招待していない人にも共有する機能です。 |

| チャット連携 |

SlackやChatwork、Microsoft Teamsなどのビジネスチャットに更新情報を通知する機能です。 |

| Zapier連携 |

他社のアプリケーションとデータ連携できる機能です。 |

アクセス権限

| 機能 | 特徴 |

|---|---|

| アクセス制御 |

プロジェクトや組織単位で共有範囲を設定する機能です。 |

| ゲスト権限・参照専用権限 |

操作機能を制限したり、閲覧のみ可能に設定する権限機能です。 |

| グループ機能 |

チームメンバーを役職や部門などでまとめて管理する機能です。 |

| ページロック機能 |

特定のページを編集できないように設定する機能です。 |

セキュリティ

| 機能 | 特徴 |

|---|---|

| アクセスログ |

ログインやページ操作の履歴を出力できる機能です。 |

| 2段階認証 |

ログイン時の認証を二段階に設定し、不正ログインを防ぐ機能です。 |

| IPアドレス制限 |

特定のIPアドレスからの接続のみを許可できる機能です。 |

| 端末確認・解除 |

ログインした端末の情報を通知し、心当たりのない端末を強制的にログアウトさせられる機能です。 |

その他

| 機能 | 特徴 |

|---|---|

| スマホ・タブレット対応 |

スマホやタブレットからも利用が可能です。(※ブラウザのみ利用可) |

| 言語やタイムゾーンの変更 |

言語を英語に切り替えたり、タイムゾーンを設定したりできます。 |

NotePM(ノートピーエム)の使い方

NotePMには、情報共有を促す機能が豊富に備わっています。そこで以下では、NotePMの代表的な使い方や機能について解説します。

ドキュメント作成

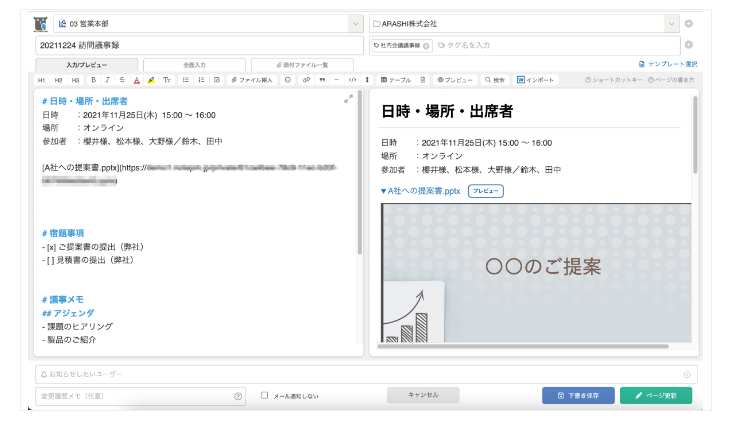

引用(以下含む):NotePMの機能

NotePMのメイン機能はドキュメントの作成機能であり、情報の蓄積に必ず利用します。情報整理する「豊富な機能のエディタ(編集画面)」や、フォーマットが作成者によって異なる状況を防げる「テンプレート機能」が特徴です。

また、ドキュメントの作成画面ではWordやExcelはもちろん、画像や動画のファイルも添付できるので、マニュアル作成時にも役立ちます。アップロードした画像の編集がNotePM上で可能な点も特徴です。

さらに、以下の画像のように、ページの閲覧者も一覧で表示される機能があり、重要な告知を社員が見落としていないか確かめられます。

作成したドキュメントの検索・管理

引用(以下含む):NotePMの機能

NotePMでは、すでに作成した文書を素早く探し出す「検索機能」が備わっていおり、必要なときに欲しい情報へとアクセスできます。ファイルのなかに記載された文章についても検索をかけられるので、ファイルを開いて確認する必要がありません。

また、「タグ」「フォルダ」で情報を整理すると、情報を見つけやすい体制が整います。

ただし、企業が情報を確実に整理するには、あらかじめ検索用のタグの付け方をはじめとした、運用ルールを決めておきましょう。

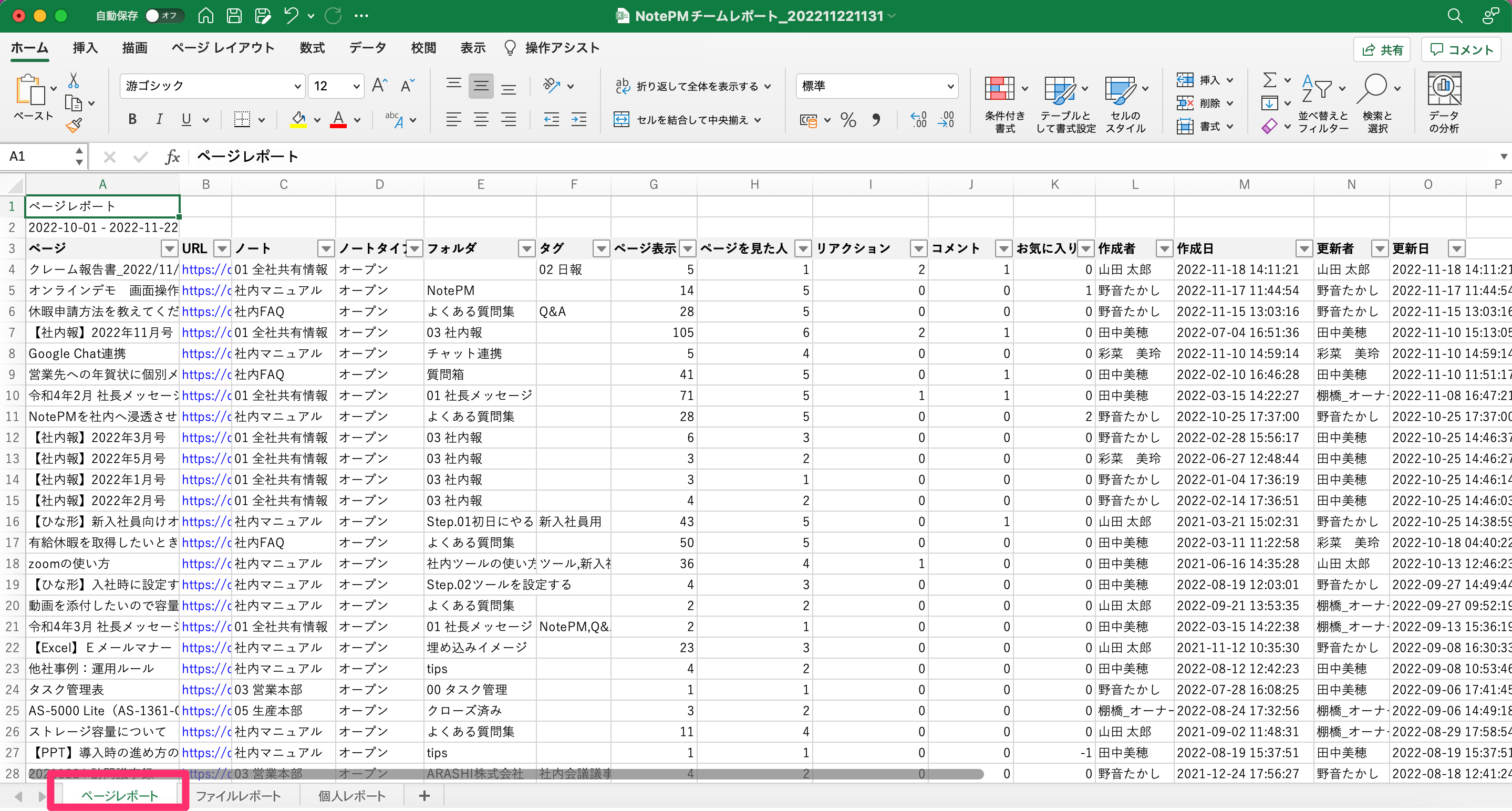

外部連携・データ出力機能

NotePMには、外部ツールと連携や、CSVでデータのエクスポート・インポートが可能な機能もあります。利用すると、NotePMに招待していない外部ユーザーとも情報共有ができます。

一方、社内向けには「個人レポート」や「ページレポート」を出力し、Excelでの集計も出せます。レポートには各ドキュメントのタイトルやURLはもちろん、「PV」や「コメント」、「リアクションの回数」など、メンバー間でNotePMがどれほど浸透しているかの定量的に分かる点もポイントです。

NotePMの活用例

NotePMの活用例として以下の3つを紹介します。

- 社内ナレッジを一元化

- 文書作成

- 共同作業の活発化

社内wiki上でナレッジ情報をファイル共有することができます。そのため、ほかのアプリを使わずともマニュアルや社内FAQ・クライアント情報もまとめてNotePMで管理できる点がメリットです。

テンプレート機能によって、統一された社内文書を作成できます。さらに、画像編集機能が備わっており画像に説明を付け加えられるので、マニュアル作成に便利です。

部署やメンバーごとにノートを作成して連絡を取り合うことが可能です。さらに、ノートやドキュメントを複数人で同時編集できるため、議事録作成にも効果的です。

このように、NotePMを使いこなすと、社内文書の作成から共有・編集をスムーズに行うことができます。さらに、ほかのアプリと併用する必要がないので、すべての社内情報を一か所に管理することができるのです。

NotePM(ノートピーエム)の料金プラン一覧

NotePMの料金体系は以下の表のようになっています。利用前には30日の無料トライアルもあるので、実際に使い勝手を試して自社にマッチしているか確かめましょう。

※右にスクロールができます。

| プラン8 | プラン15 | プラン25 | プラン50 | プラン100 | プラン200〜 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 利用料金(税込) |

4,800円/月 |

9,000円/月 |

15,000円/月 |

30,000円/月 |

60,000円/月 |

120,000円/月〜 |

| ユーザー数 |

8人まで |

15人まで |

25人まで |

50人まで |

100人まで |

200人まで |

| ストレージ量 |

80GB |

150GB |

250GB |

500GB |

1TB |

2TB |

| 閲覧のみ可能なゲスト数(無料) |

ユーザー数の3倍まで |

ユーザー数の3倍まで |

ユーザー数の3倍まで |

ユーザー数の3倍まで |

ユーザー数の3倍まで |

ユーザー数の3倍まで |

3,001人以上の利用となる場合は、別途問い合わせが必要です。

NotePM(ノートピーエム)の評判

以下では、NotePMを利用しているユーザーの口コミ・評判をご紹介します。導入検討時は実際のユーザーの声も参考にしましょう。

※こちらでご紹介する口コミ・評判はITreviewより引用しております。

NotePM(ノートピーエム)の良い口コミ・評判

以下では、NotePMの良い口コミ・評判を紹介します。ユーザーからは主に「マニュアルやナレッジが一元管理できる」「検索性が高い」点が良いとの声が寄せられています。

ユーザー名:匿名投稿日:2023年12月11日一番大きなメリットは、ナレッジの共有を簡単にスピーディーに、わかりやすく管理できる点にあります。webから手軽にドキュメントの入力ができるだけでなく、たとえば部署毎にフォルダを作成したり、もっと細かく各チーム毎にフォルダを作成したりとチームの中の各業務別にもフォルダを作成できるためどこのチームのどの作業のナレッジなのかを細かく管理し、後から読む人が見やすいように整理できる点がいいと思います。他のツールを見ると階層数の制限があり、ユーザー側の運用で探しやすさ、見やすさをカバーしないといけない不親切な製品が多いが、こちらは無制限に階層を設定できる点他製品よりも優れている点の1つだと思います。

ユーザー名:匿名投稿日:2023年10月23日投稿されたファイル内の言葉もキーワードとしてヒットするので、非常に見つけやすい。また、よく見る(何度も見たい)ノートはお気に入り登録しておくと良い!お気に入り登録したノートは自分でフォルダ分けもでき、すぐ見たいときに見れるのが大変便利。

ユーザー名:松本和之(Kazuyuki Matsumoto)投稿日:2023年10月21日よいポイントとしては直感的なUIで、だれでも投稿しやすさがあり、教育を行うチームだけでなく、実際の営業メンバーとも投稿しやすいため、ナレッジ収集観点で、量を蓄積しやすくなっていると感じます。また閲覧数に関しても表示されるので、一旦たくさんページを作成して見られてないものは削除するなどによって、本当に必要な情報の精査もできるため、情報が乱立したりせず、ナレッジ共有ができていると感じます。

ユーザー名:ワガツマ イツキ投稿日:2023年10月12日このツールは頻繁に機能が改善され、非常に使いやすい情報管理ツールだと思います。特に、優れた検索機能があり、専門知識が不要で誰でも簡単に操作できます。私のような新規ユーザーでも、必要な情報をすぐに手間なく見つけられます。さらに、管理画面も整然とわかりやすく、画像の編集なども簡単に行えます。

NotePM(ノートピーエム)の改善点に関する口コミ・評判

以下では、NotePMの改善点に関する口コミ・評判を紹介します。ユーザーからは主に「エンジニア向けである」「利用方法が分かりにくい部分がある」との声が寄せられています。

ユーザー名:匿名投稿日:2023年12月17日エンジニアやMarkdown記法に慣れた人以外が使いにくそうにしている引用:ITreview

ユーザー名:匿名投稿日:2023年11月7日既存のWord文書をNotePMに移す際に、NotePMのページに馴染むようなテンプレートを自動で設定してくれるというような説明を社内で聞いたが、具体的な作業方法がよく分からず、自分で調べようと思ってもどこで教えてもらえるのか分からない(使い方セミナーも受けましたが、アナログ世代にはあまり親切ではないように感じた)。

ユーザー名:匿名投稿日:2023年10月10日タグやノート一覧のメニューが使いづらいです。入社したての頃は仕様がわからず苦労してしましました。どこか別のサイトでも構いませんので、説明書のようなものがあれば助かると思います。

ユーザー名:匿名投稿日:2023年10月10日操作は直感的ではあるが、ヘルプを結局見ることが多いです。ページにある程度ヒントを載せてほしいと思いました。また、権限設定・グループ設定あたりが分かりづらいなと感じましたので、ここらへんも直感的にできるよう改善を期待します。

NotePMを利用する際の注意点

以下では、NotePMを利用する際の注意点を紹介します。

- 特殊な記載方法(マークダウン)に慣れる必要がある

- 正規契約の最低月額料金は4,800円から

- 権限設定に制限がある

NotePMの記載方法はマークダウンが基準となるため、非エンジニアや非IT企業が利用する場合、慣れるまでに時間がかかる懸念があります。

NotePMを使い続けるには、無料トライアルのあとに有料の契約プランに加入する必要があり、最低の月額料金は4,800円からとなります。

「タグに権限設定はできずチームで共通」などの権限設定に制限があるので、誰にどの権限を付与するかは正しく確認しましょう。

このように、運用方法やコスト面に懸念点があります。とくに、人的リソースや経営資源の限られた中小企業が導入する際は、十分な検討が必要です。

非IT企業の情報共有を最も効率化するITツール

以下では、情報共有を効率化するおすすめのITツールをご紹介します。

NotePMは、テキストに画像や動画を添付し、ウィキペディアのように情報を蓄積しておけるツールです。さらに、情報の蓄積だけでなく未読確認機能やデータの出力、画像編集などの補助機能も豊富にあり、あらゆる社内情報を格納できます。

一方、独自の記法に慣れないと見やすい文章が作れず、実際にユーザーからは「利用方法が分かりにくい」という声も挙がっています。したがって、日ごろExcelやWordで情報管理している非IT企業が導入しても、使いこなせない懸念があるのです。

そこで、機能がシンプルで簡単に使いこなせるツールを選び、ITの知識に関係なく誰もが使える体制を整えられます。したがって、非IT企業の65歳以上のメンバーが、即日で運用を始められるほどシンプルな情報共有ツール「Stock」が最適です。

Stockは、特別な知識なしで「ノート」にメモ感覚で情報を書いたりファイルを共有したりできます。また、ノートには「メッセージ」「タスク」が紐づいており、話題やタスクが、混ざらないため、ストレスなく情報を一元管理可能です。

チームの情報を簡単に管理できる情報共有ツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

NotePM(ノートピーエム)の使い方や口コミ・評判まとめ

ここまで、NotePMの使い方や機能、口コミ・評判や料金プランの比較表まで網羅的にご紹介しました。

NotePMのようにマニュアルや日報を蓄積し、社内wikiに活用できるツールを使うと、社内にひとつのデータベースが完成します。そして、そこからメンバーが必要な情報を活用し、さらに事業活動で得た新たな情報を蓄積する、という好循環が生まれるのです。

一方、大量の社内情報を蓄積・管理していくため、情報共有ツールは長期利用が前提となります。したがって、事前に「利用コスト(初期費用+月額費用+運用にかかる教育コスト)」を把握し、低コストで使えるシンプルなツールを選びましょう。

そこで、「ノート」「メッセージ」「タスク」の情報共有に、過不足がない機能を備えたツール「Stock」であれば、直感的に操作でき、教育コストもかかりません。また、月額の費用も最小限に抑えた運用が実現します。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を使い、情報の蓄積・共有をスムーズを効率化しましょう。