昨今の企業では、扱う情報量の多さや鮮度の観点から、社内の情報を共有するのに「情報共有アプリ」が欠かせません。一部の情報共有アプリには、共有機能以外の機能が搭載されているものもあるので、上手く運用すれば業務効率を大幅に改善できるのです。

一方、「情報共有アプリを探しているが、どれが自社に適しているのか分からない」と、導入に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ビジネス向きのおすすめ情報共有アプリと選定ポイントを中心にご紹介します。

- 前提として、どのように情報を管理・共有したらいいのか分からない

- 情報共有アプリは数多くあるので、何を基準に選ぶべきか知りたい

- 社内のあらゆる情報を管理し、すぐに共有できる仕組みをつくりたい

という方はこの記事を参考にすると、自社に最適な情報共有アプリを見つけられます。

目次

- 1 ビジネスに欠かせない!情報共有アプリとは?

- 2 【比較表】ビジネス向けおすすめの情報共有アプリ8選

- 3 タイプ別|仕事におすすめの情報共有アプリ8選

- 3.1 【ナレッジ管理】全社のナレッジを一元管理するアプリ「ナレカン」

- 3.2 【情報ストック】最も簡単に情報を共有・管理できるアプリ「Stock」

- 3.3 【ファイル共有】無料で2GBまでデータ共有できるアプリ「Dropbox」

- 3.4 【ファイル共有】Googleのファイル共有アプリ「Google Drive」

- 3.5 【チャット】中小企業向けのビジネスチャットアプリ「Chatwork」

- 3.6 【チャット】エンジニア向けビジネスチャットアプリ「Slack」

- 3.7 【タスク管理】カンバン方式で管理できるタスク管理アプリ「Trello」

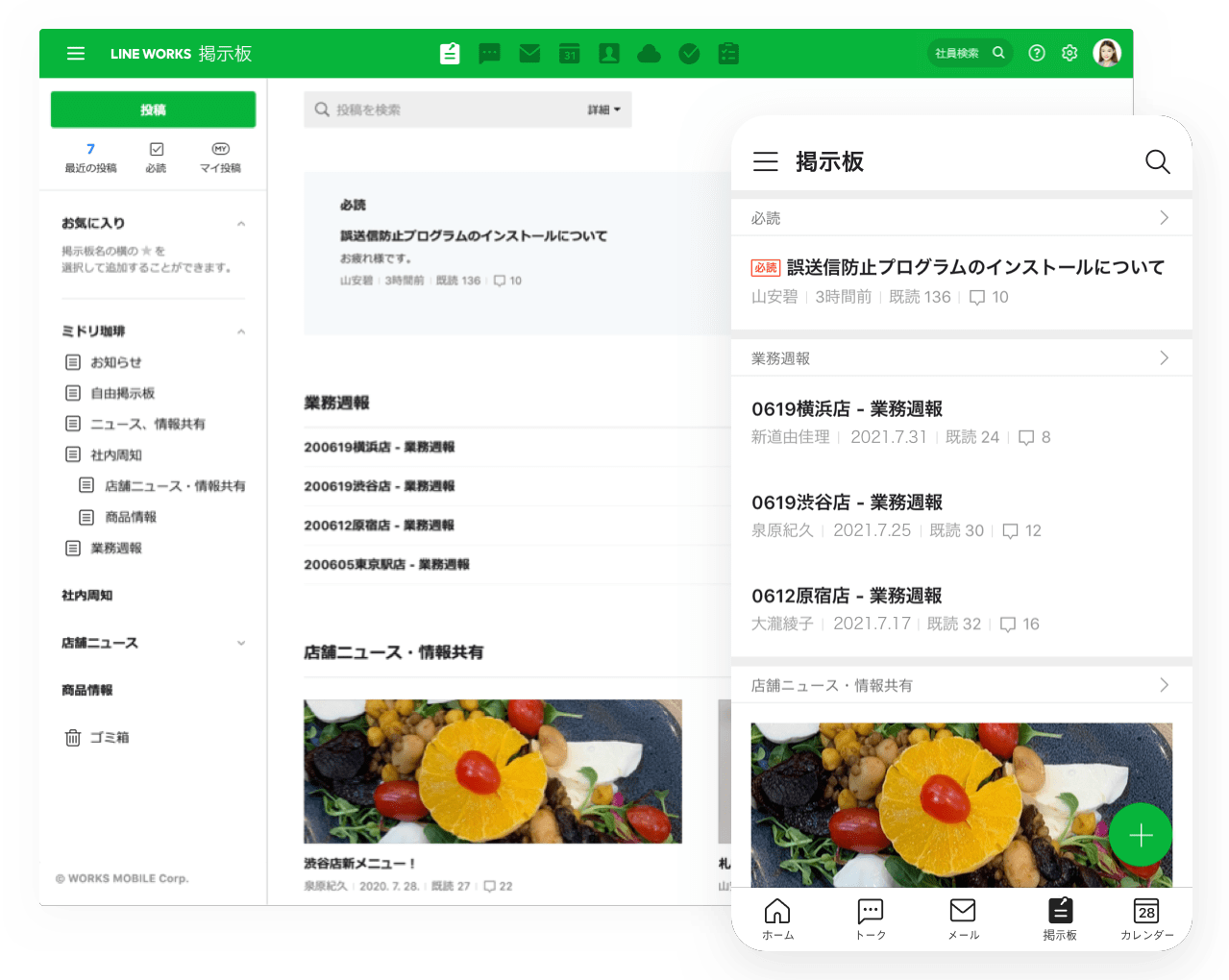

- 3.8 【社内SNS】LINEのように使える社内SNSアプリ「LINE WORKS」

- 4 失敗しない!情報共有アプリの選定ポイント5選

- 5 情報共有アプリを導入する3つのメリット

- 6 【要注意】円滑な情報共有をするためのポイント3選

- 7 おすすめの情報共有アプリまとめ

ビジネスに欠かせない!情報共有アプリとは?

情報共有アプリとは、社内の情報を一元管理し、共有できるアプリを指します。

メールや紙での情報共有は、必要な情報が埋もれてしまい、すぐに目的の情報を探し出せなかったり、複数人での情報共有に向いていなかったりします。そこで情報共有アプリを使えば、情報を蓄積しつつ共有も可能になるため、業務の効率化につながります。

さらに近年では、情報を共有する以外に「フォルダ機能」や「検索機能」、「コメント機能」など、様々な機能を備えたアプリがあります。そのため、自社に必要な機能を備えたアプリを導入することが重要なのです。

【比較表】ビジネス向けおすすめの情報共有アプリ8選

以下は、ビジネス向けおすすめの情報共有アプリの比較表です。特徴や注意点を比較して、自社に合うツールを見つけましょう。

| ナレカン【一番おすすめ】 | Stock【おすすめ】 | Dropbox | Google Drive | Chatwork | Slack | Trello | LINE WORKS | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

全社のナレッジを一元管理するアプリ |

非IT企業でも簡単に情報管理できるツール |

無料で2GBまで使えるファイル共有アプリ |

Googleのファイル共有アプリ |

中小企業向けのビジネスチャットアプリ |

エンジニア向けビジネスチャットアプリ |

カンバン方式で管理できるタスク管理アプリ |

LINEのように使える社内SNSアプリ |

| メッセージ機能 |

【〇】※投稿に対するコメントが可能 |

【〇】 |

【×】※ファイルへのコメントは可能 |

【×】※ファイルへのコメントは可能 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

| ノート機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【×】 |

【×】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 注意点 |

少数規模の企業には不向きな可能性がある |

機能がシンプルなので、ファイル共有時に電子署名は使えない |

データを移動するときに時間がかかる |

タイトル名で昇順/降順に並び替えたり、ピン留めしたりできない |

無料プランでは過去のメッセージが削除される |

あとから見返したい情報が流れてしまう |

過去に個人情報の漏えいがあったため、セキュリティ面に不安がある |

チャット上のやりとりやタイムラインの投稿が流れてしまう |

| 料金 |

・無料プランなし

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランなし

・有料プランは1,800円/ユーザー/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは816円/ユーザー/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは840円/ユーザー/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは1,050円/ユーザー/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは$6 USD/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは540円/ユーザー/月~ |

| 公式サイト |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Stock」の詳細はこちら |

「Dropbox」の詳細はこちら |

「Google Drive」の詳細はこちら |

「Chatwork」の詳細はこちら |

「Slack」の詳細はこちら |

「Trello」の詳細はこちら |

「LINE WORKS」の詳細はこちら |

タイプ別|仕事におすすめの情報共有アプリ8選

以下では、おすすめの情報共有アプリ8選をご紹介します。

情報共有ツールの選び方にはさまざまなポイントがありますが、重視すべきは「誰でも使えるほどシンプルな操作性か」「情報を”ナレッジ”として蓄積できるか」の2点です。

仮に、操作が難しいアプリで情報を共有すると、使いづらさから社内に浸透せず、結局のところ口頭やメールでのやりとりに戻ってしまいます。その結果、「情報を共有したのに、業務に活用されていない」という非効率な事象が起きてしまうのです。

結論、自社が導入すべき情報共有アプリは、メールを使う方であれば、すぐに使いこなせるほどシンプルなナレッジ管理ツール「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事」に書き込んだ情報は、任意のタイミングかつメンバーへ共有でき、記事ごとに「コメント」を紐づけられる点が便利です。また、記事は多階層の「フォルダ」でテーマ別に整理しつつ、キーワードで検索すれば、欲しい情報がすぐに見つかります。

【ナレッジ管理】全社のナレッジを一元管理するアプリ「ナレカン」

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。

「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。

- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。

「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

【情報ストック】最も簡単に情報を共有・管理できるアプリ「Stock」

Stockは、非IT企業の65歳の方でも簡単に使いこなせる情報管理・共有アプリです。

「Stock」の「ノート」に書き込んだ情報は、リアルタイムで共有できるので、鮮度が高い状態を保てます。また、ノートには「メッセージ」や「タスク」を紐づけられるので、チャットツールやタスク管理ツールとしても便利なアプリです。

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【ファイル共有】無料で2GBまでデータ共有できるアプリ「Dropbox」

<Dropboxの特徴>

- オフライン利用ができる

- セキュリティが充実している

オフライン利用に対応しているので、インターネット環境のない場所でも利用できるのが特徴の一つです。

Dropboxは、「暗号化」や「2段階認証」などビジネス利用に必要なセキュリティ管理機能が充実しているので、安心して利用できます。

<Dropboxの機能・使用感>

- ファイル権限

- フォルダの共有機能

ファイルを共有するメンバーの制限が可能なので、情報漏えいの防止に役立つと言えます。

アカウントを持っていないメンバーに対しても、リンクの発行だけでフォルダの共有が可能です。そのため、社外の人ともやり取りしやすいです。

<Dropboxの注意点>

- 保存容量が少ない

- 表示スピードが遅い

- 操作ログが残るようにしてほしい

無料プランでは2GBまでしかファイルを保存できないため、画像や動画を扱う場合、有料プランへの移行を考える必要があります。

ユーザーからは「データを移動したり、リスト表示を画像にしたりするときに時間がかかる。表示スピードが遅いと操作性が悪い印象になる。」との声があります。(参考:ITreview)

実際に使用するユーザーからは「削除や編集などのログが残るといい。」「どの端末からいつ更新されたかなどのログがのこれば助かる。」との声があります。(参考:ITreview)

<Dropboxの料金体系>

以下は、Dropboxのビジネス向けプランとなります。

- Basic:0円

- Plus:1,500円/月(月払い)

- Essentials:2,700円/月(月払い)

- Business:2,900円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:3,600円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

【ファイル共有】Googleのファイル共有アプリ「Google Drive」

<Google Driveの特徴>

- Google製品との親和性が高い

- 同時編集ができる

Google DriveはGoogleアカウントがあればすぐに利用開始できます。また、スプレッドシートやGmailなど、各種Googleサービスとの連携も可能です。

共有相手とリアルタイムでファイルを同時編集することができます。

<Google Driveの機能・使用感>

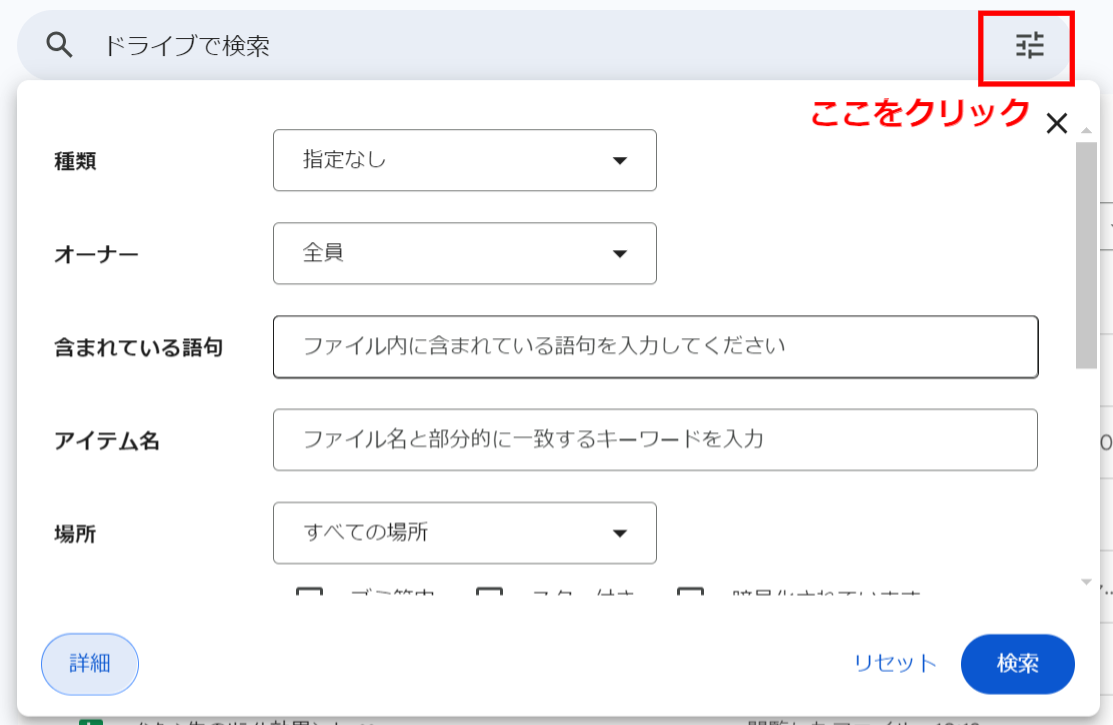

- 検索機能

- スキャン機能

Google Driveでは、項目ごとにフィルタリングをかけたり、PDFや画像ファイル内の文字まで含めてファイルを絞り込んだりと、検索性に優れていると言えます。

書類をスマホのカメラで撮影して、PDF化できます。そのため、紙の資料もデータで保管できるのです。

<Google Driveの注意点>

- ファイルを整理しづらい

- ドライブの仕様が若干異なる

フォルダ内のデータは、タイトル名で昇順/降順に並び替えたり、ピン留め(データを画面上部に固定する機能)したりできないため、見やすく整理しづらいと言えます。

ユーザーの口コミでは「マイドライブと共有ドライブの仕様が若干異なる点が気になります。」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

<Google Driveの料金体系>

以下の有料プランは、他のアプリも使えるGoogle WorkSpaceの料金となります。

- 個人向け:0円

- Business Starter:816円/ユーザー/月(月払い)

- Business Standard:1,632円/ユーザー/月(月払い)

- Business Plus:2,448円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:要問い合わせ

【チャット】中小企業向けのビジネスチャットアプリ「Chatwork」

<Chatworkの特徴>

- 気軽にコミュニケーションできる

- 既読機能がない

Chatworkは、メールに比べて気軽にコミュニケーションをとれるので、社内の情報共有が活発になります。メッセージ、タスク、ファイル管理の機能に特化していることから、複雑な情報管理やワークフローを必要としない中小企業向けと言えます。

既読機能がないため、チャットアプリにありがちなコミュニケーションストレスを軽減できるのが特徴の一つです。

<Chatworkの機能・使用感>

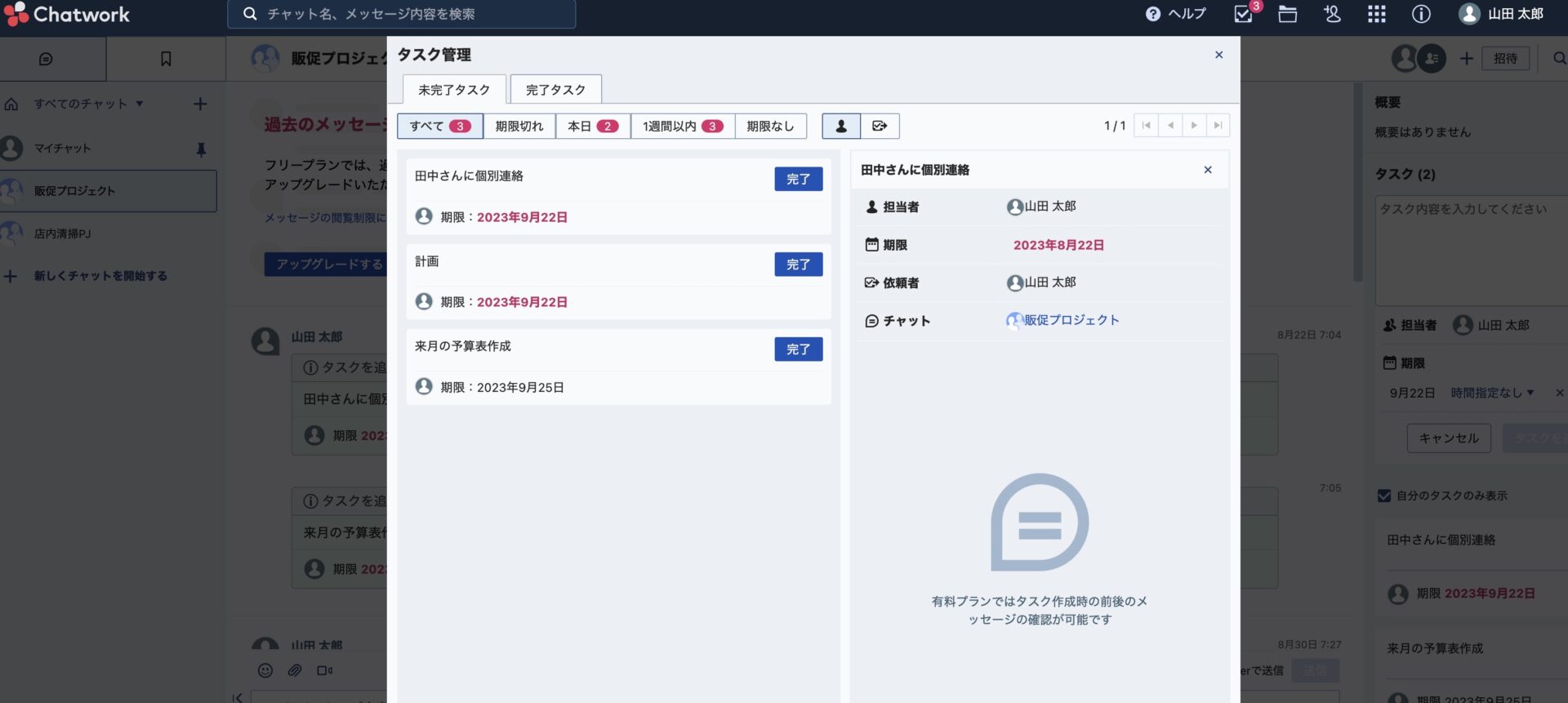

- タスク管理

- ビデオ通話

タスクの作成・編集ができ、自身のタスクの把握やメンバーへのタスクの依頼が可能です。タスクには期限を設定できますが、リマインダー機能はないため、対応漏れに注意が必要です。

チャットに参加しているメンバーと顔を見ながら会話できます。リモートワークや現場での業務が多い職種の方に便利な機能です。

<Chatworkの注意点>

- 無料プランでは過去のメッセージが削除される

- 既読機能が欲しい

無料プランでは、直近40日以内かつ最新5,000件のメッセージしか閲覧できません。そのため、ユーザーからは「割とすぐ消えてしまい、遡った際に情報がないことがある。削除される前にアラート機能がほしい。」との声があります。(引用:ITreview)

Chatworkでは既読機能がない点が好まれている一方、なかには「既読有無を確認できる機能がほしい。さらにその機能をグループ単位やメッセージ個別で設定できるようにしてほしい」との声もあるようです。(引用:ITreview)

<Chatworkの料金体系>

- フリー:0円

- ビジネス:840円/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズ:1,440円/ユーザー/月(月払い)

【チャット】エンジニア向けビジネスチャットアプリ「Slack」

<Slackの特徴>

- 知名度が高い

- カスタマイズ性が高い

2013年にアメリカでサービスがスタートしてから、日本でもIT業界を中心に利用者が増え、現在では有名なアプリのひとつになっています。開発ツールとも連携できるため、リモート業務が多いエンジニアからの人気が高いツールです。

Slackはカスタマイズ性が高く、botなどのさまざまな機能を利用できます。

<Slackの機能・使用感>

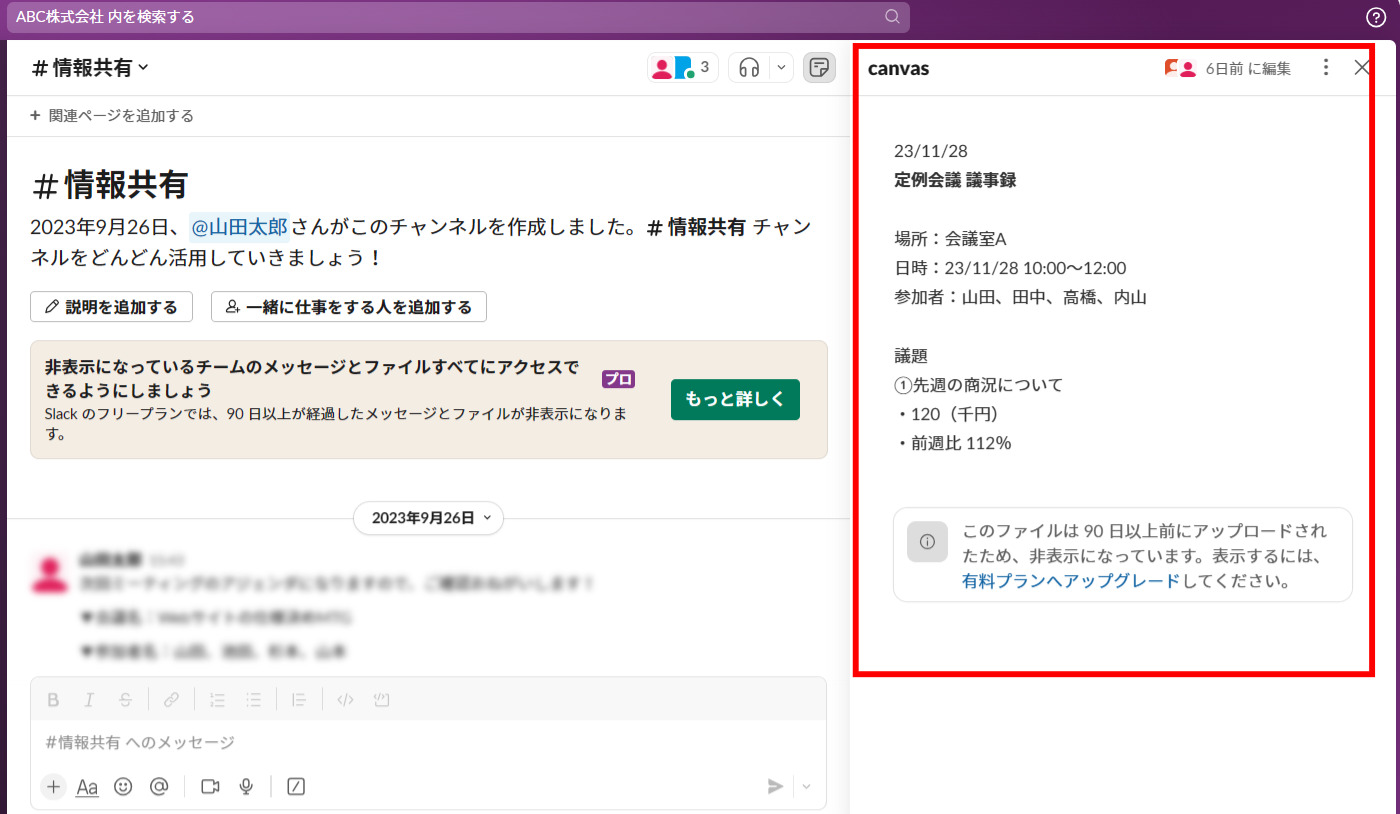

- Canvas機能

- AI機能の実装

Canvas機能を使えば上図のように、メッセージ上とは別に情報を書き残しておけます。ただし、フリープランでは、過去90日が経過したファイルは非表示になってしまうので、長期プロジェクトの情報共有には不向きな傾向になります。

SlackではAI機能の実装により、チャンネルやメッセージを要約したり、重要な情報をピックアップしたりできるようになります。ただし、Enterpriseプランへの有料化が必須かつ別途料金が発生する点に注意しましょう。(日本では4月実装予定)

<Slackの注意点>

- 大切な情報が流れてしまう

- 検索性に乏しい点がある

Slackはスピーディーなコミュニケーションがとれる一方、次々とメッセージが送られてくるので、あとから見返したい情報が流れてしまいます。

ユーザーからは「検索機能が弱いのが欠点だ」という口コミもあります。具体的には、添付ファイルの検索ができない点に不満を感じているようです。(参考:ITreview)

<Slackの料金体系>

- フリー:0円

- プロ:1,050円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス:1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise Grid:要問い合わせ

【タスク管理】カンバン方式で管理できるタスク管理アプリ「Trello」

<Trelloの特徴>

- タスクをふせんのように管理できる

- 進捗確認が簡単にできる

Trelloは、ふせんを貼ったりはがしたりする感覚で、直感的にタスクが管理できます。

タスクカードを動かしてステータスを変えられるので、進捗が視覚的に把握できるのが特徴です。

<Trelloの機能・使用感>

- 拡張機能が用意されている

- プロジェクト管理に役立つ

「Power-Up」と呼ばれる拡張機能があり、様々なツールと連携できます。定期的なタスクを自動作成できる「カードの繰り返し」や「カレンダー」など豊富な機能が用意されているため、自由なカスタマイズが可能です。

有料プランのみ利用可能な機能になりますが、タイムラインやテーブル、カレンダーなどプロジェクトを進める上で便利な機能が多く備わっています。

<Trelloの注意点>

- セキュリティ面に不安がある

- 管理者側の運営・管理が求められる

2021年には個人情報が漏えいする事件がありました。そのため、一部のユーザーからは「過去セキュリティ面に不安があったことから、社外秘を扱うようなプロジェクトでは使用が出来ない」との声があります。(引用:ITreview)

ユーザーの口コミでは「管理者がしっかりとボードの運営、管理を行う必要がある」との声が寄せられています。そのため、管理者がどのくらいの範囲で権限をもてるのか確認しましょう。(引用:ITreview)

<Trelloの料金体系>

- FREE:$0

- STANDARD:$6 USD/ユーザー/月(月払い)

- PREMIUM:$12.50 USD/ユーザー/月(月払い)

- ENTERPRISE:$17.50 USD以下/ユーザー/月

5,000ユーザー以上で利用する場合には問い合わせが必要です。

【社内SNS】LINEのように使える社内SNSアプリ「LINE WORKS」

<LINE WORKSの特徴>

- 機能が多い

- プライベート向けのLINEと同じように使える

LINE WORKSには、チャットやカレンダー、フォルダ管理など業務効率化に必要な機能がそろっています。

プライベート向けのLINEと同じ操作性で、比較的すぐに利用できるのが特徴です。

<LINE WORKSの機能・使用感>

- 掲示板機能

- カレンダー機能

- アンケート機能

掲示板機能を使って全体へ向けた情報共有が可能です。また、特定部署のメンバーだけに共有することもできるので、用途に合わせた使い分けができます。

予定を登録しておけば、所属部署に限らず社内の全メンバーがいつ・どこで仕事をしているか可視化できます。PCやスマホからでも確認できる点も便利です。

既存テンプレートの中から、アンケートを作成できるほか、回答結果は自動集計されます。例として、社内での意見調査や行事の日程調整、災害時の安否確認などに役立ちます。

<LINE WORKSの注意点>

- 情報が流れてしまう

- 挙動がおかしくなる

チャットの特性上、複数人が意見を発信すると情報が流れてしまいます。また、グループチャットの数が増えれば、それに比例してタイムラインの量が多くなり、チャットと同様に過去の情報を遡るのに苦労します。

ユーザーの口コミでは、「アップデートの時なのか、たまに動きがおかしくなる」などの声が寄せられています。(引用:ITreview)

<LINE WORKSの料金体系>

基本プランに加えて、トークのアーカイブやストレージの追加などのオプション商品もあります。

- フリー:0円

- スタンダード:540円/ユーザー/月(月払い)

- アドバンスト:960円/ユーザー/月(月払い)

失敗しない!情報共有アプリの選定ポイント5選

ここからは、情報共有アプリを選ぶときのポイントを5つご紹介します。以下のポイントを押さえなければ、アプリを導入しても社内に浸透しない事態になってしまうので、注意しましょう。

(1)複数のデバイスで使えるか

はじめに、複数のデバイスに対応しているかを確認しましょう。

たとえば、パソコンのみ対応のアプリだと、移動の多い営業や現場で仕事をする職種では、書類のアップロードなど情報共有のたびに帰社しなければなりません。その結果、オフィスにいる社員とのスムーズな連携が困難になってしまうのです。

以上のように、特定のデバイスからしか使えないアプリを選ぶと、情報へのアクセス方法が制限されてしまいます。したがって、自社で導入する情報共有アプリは、パソコン・スマホ双方で使用できるアプリにしましょう。

(2)セキュリティは万全か

次に、万全なセキュリティ体制があるかを確認しましょう。

外部からの不正アクセスをブロックするには、第三者機関による認証(ISO27001など)を取得しているツールを選ぶと安心です。また、情報漏えいのリスクを削減するため、社内メンバーの閲覧・編集に制限をかけられるかも確認しましょう。

このように、情報共有アプリを導入するときは、大切な情報を保護できる体制があるかを確認する必要があります。

(3)サポート体制は充実しているか

次に、情報共有アプリを提供する企業のサポートが充実しているかを確認しましょう。

たとえば、「不明点があれば1営業日以内に回答が来るサポートデスク」や「最適な運用方法を企業ごとに提案する無料の導入相談」などがあれば、安心して運用できます。

サポート体制が充実しているかを確認し忘れないように、自社では必ず事前にチェックしておきましょう。

(4)誰でも簡単に使いこなせるか

次に、情報共有アプリは誰でも簡単に使いこなせる必要があります。

情報共有アプリの運用に失敗する大きな原因に「機能が多すぎて使いこなせない」ことがあります。これらはとくに、「ITに不慣れな中小企業」や「従業員の年齢層が幅広い大企業」などで起こりがちなケースです。

つまり、アプリを選定するときは「有名なアプリだから」「色々なことができるから」等の理由ではなく、”自社の業務に必要な機能に過不足がなくシンプルなアプリ”であるかで判断しましょう。

(5)あらゆる情報を管理できるか

最後に、あらゆる情報を管理できるかを確認しましょう。

情報には、議事録やマニュアルなどの「蓄積すべき情報」と、チャットなどの「リアルタイムでやりとりされる情報」の二種類があります。従来では、情報の種類ごとにアプリを使い分けるのが一般的でした。

しかし、複数のアプリを併用すると管理すべき情報が分散するので、「あの資料はどこにあるのか」「メッセージが見当たらない」などの事態になります。そのため、あらゆる情報を一元管理できる「ナレカン」のような情報共有アプリを使う必要があるのです。

情報共有アプリを導入する3つのメリット

ここからは、情報共有アプリの導入で得られるメリットについて解説します。以下を周知しておけば、情報共有アプリの利用に対する社員の理解を得やすくなります。

メリット1|コミュニケーションが活性化される

一部の情報共有アプリには「メッセージ機能」があり、メンバー同士で簡単に連絡をとり合えるようになります。

社内のコミュニケーションが密になると、良好な信頼関係の基盤がつくれます。また、メールや口頭での情報共有と比べ、伝達ミスや連絡の行き違いの防止にもつながるのです。

なかでも「重要となるメインの情報」に紐づけて、細かいやりとりができる仕様であれば、テーマごとに情報が混ざって混乱する心配もありません。とくに、複数人で進める仕事において、「メッセージ機能」が付随する情報共有アプリは重宝されます。

メリット2|情報共有がスムーズになる

情報共有に対する心理的なハードルが下がり、スムーズな情報共有を促せることもメリットです。

たとえば、メールで情報共有すると、CcやBccが漏れていないかなど注視すべき点が多いです。また、内容に誤りがあった場合には取り消せないため、送信するまえにダブルチェックが必要な職場もあります。

一方、情報共有アプリであれば簡単にメッセージが送れるので、入力の手間を減らして迅速なコミュニケーションをとれます。また、誤字脱字があった場合にはすぐに上書きできるので、同じような内容のメールを送り直す面倒もありません。

メリット3|社内の情報をまとめられる

情報共有アプリは、社内のあらゆる情報をまとめて管理できるのがメリットです。

メールに添付された画像やファイル、チャットでやりとりされた業務連絡など、社内にはさまざまな情報があります。これらを別々に管理していると、情報を参照するときに「どこに添付されているのか分からない」事態になりかねません。

一方、情報共有アプリを使えばあらゆる情報を一元管理でき、情報が多岐にわたる場合でも検索機能ですぐに探し出せます。さらに、多階層な「フォルダ」でテーマ別に整理できる「ナレカン」のようなアプリであれば、簡単かつ適切に情報を管理できます。

【要注意】円滑な情報共有をするためのポイント3選

ここからは、アプリの導入を成功させるための注意点を解説します。スムーズな情報共有を実現している企業では、以下のポイントを押さえた運用ができています。

(1)導入目的を社内に周知する

情報共有アプリの導入を成功させるために、導入目的を社内に周知しましょう。

たとえば、業務効率化という目的を理解せずにアプリを導入した場合、業務外のやりとりに利用したり、運用が属人化したりして、社内が混乱する可能性があります。

周知の方法としては、ミーティングや社内報など、さまざまな方法があります。経営陣から現場まで、全社で認識を統一させることが大切です。

(2)情報共有のルールを決める

目的の共有と同様に大切なのが、情報共有をするときのルール決めです。

情報共有アプリの導入目的が周知されても、共有すべき情報や共有方法、タイミングなどが分からなければ、社員によって運用に差が出てしまいます。

すべての社員が同じレベルで情報共有アプリを使えるようにするためにも、事前に情報共有のルールを定着させましょう。

(3)情報をナレッジとして管理する

最後に、情報をナレッジとして管理できるアプリを導入しましょう。

社内で、情報を共有する目的は「共有された情報を実務に活かすこと」です。そのためには、一度確認して終わりではなく、欲しいときに・必要な情報をすぐに見つけ出せなければなりません。

つまり、社内の情報は「ナレッジ」として適切に管理し、社員が自ら情報にたどり着ける仕組みを整えるべきなのです。ただし、多機能なアプリは社内に浸透せず、最終的に放置されてしまい、業務を阻害する要因になりかねません。

そのため、自社で情報共有アプリを導入する場合には「ITリテラシーにかかわらず、誰でも簡単にナレッジを管理・共有できるアプリ」が必須なのです。

おすすめの情報共有アプリまとめ

ここまで、おすすめの情報共有アプリや選定ポイント、メリットをご紹介しました。

ビジネスの基本である情報共有ですが、誤ったアプリを導入すると「大切な情報が流れて見つからない」事態になります。そのため、共有した情報が、確実に蓄積・管理されるような仕組みが必要です。

また、情報共有アプリを選ぶときには「直感的に操作できる、シンプルなツールか」も必ずチェックしましょう。多機能な情報共有アプリは機能が多い分使いこなすのが難しく、従業員の年齢層が幅広い企業では浸透しない可能性があるからです。

以上のことからも、自社が導入すべき情報共有アプリは、メールを使える方ならば、すぐに使いこなせる程シンプルなアプリ「ナレカン」一択です。ナレカンのようなアプリであれば、情報共有はもちろん、日報や議事録、マニュアルの作成・管理にも活用できます。

ぜひ「ナレカン」を導入して、スムーズに情報共有ができる環境を整えましょう。