多くの企業にとって仕事の効率化は必須です。とくに昨今では「ツール導入によって仕事をより効率的に進めよう」と考える企業が増加傾向にあります。

しかし、ツールには数多くの種類があり特徴も異なるので「結局、どのツールを選べばビジネスで活用できるのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、仕事の効率化に最適なツール7選や選定ポイントを中心にご紹介します。

- おすすめのツールから自社に合いそうなものを検討したい

- 仕事の効率化に役立つツールの選定ポイントが知りたい

- 仕事の効率化が必要な理由を社内に浸透させたい

という担当者の方は今回の記事を参考にすれば、自社に導入すべきビジネスツールの選定ポイントを理解し、最適なツールを導入できるようになります。

目次

仕事の効率化をサポートするおすすめツール7選

以下では、仕事の効率化をサポートするおすすめのツール7選をご紹介します。

仕事の効率化に貢献するツールはそれぞれ機能が異なるため、まずは自社の抱える課題を見直して必要な機能を明確にすべきです。しかし、「タスク管理だけ」「コミュニケーションだけ」などチームの課題を断定するのは難しいと言えます。

したがって、ツールを導入するときには「情報の管理・共有に過不足なく使えるもの」を選びましょう。また、スマホ・パソコンの両方から使えるツールであれば、情報を複数デバイス間で共有して、どこからでも確認できます。

したがって、仕事を効率化するためのツールは、マルチデバイスで使えるうえ、非IT企業の65歳でも簡単に使いこなせる「Stock」一択です。

Stockの「ノート」はあらゆる資料をストックでき、すぐに保存場所が分かるのでストレスを感じません。また、ノートにはやるべきことを管理する「タスク」、メンバー間でやりとりできる「メッセージ」も紐づいており、多方面から仕事の効率化に貢献します。

【Stock】社内のあらゆる情報を効率良く管理できるツール

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

【Chatwork】タスク管理機能を備えた国産チャットツール

<Chatworkの特徴>

- 海外ユーザーともスムーズにやりとりできる

- 常にバックアップされている

日本語を含む6ヶ国語に対応しており、海外の拠点のユーザーとも円滑なコミュニケーションが取れます。

また、データベース内のデータは常にバックアップされるので、管理者の操作ミスでデータを消してしまっても復元可能です。

<Chatworkの機能・使用感>

- ビデオ通話ができる

- タスク管理ができる

リモートワーク中や出張先でのオンライン会議をする場合には、ビデオ通話があると便利です。

タスクを作成し、To Doとして管理できます。また、ほかのメンバーから割り振られたタスクを完了すると、チャットで通知できます。

<Chatworkの注意点>

- 重要な情報が流れやすい

- 操作に時間がかかる恐れがある

チャットツールの特性上、迅速なコミュニケーションができる一方で、重要なメッセージが流れてしまいます。

ユーザーの口コミでは「ファイルのアップロード/ダウンロードに時間がかかる」「チャットメッセージの反応をもっと速く、動的なものにして欲しい」といった声が挙がっています。(参考:ITreview)

<Chatworkの料金体系>

- Free:0円

- Business:840円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise:1,440円/ユーザー/月(月払い)

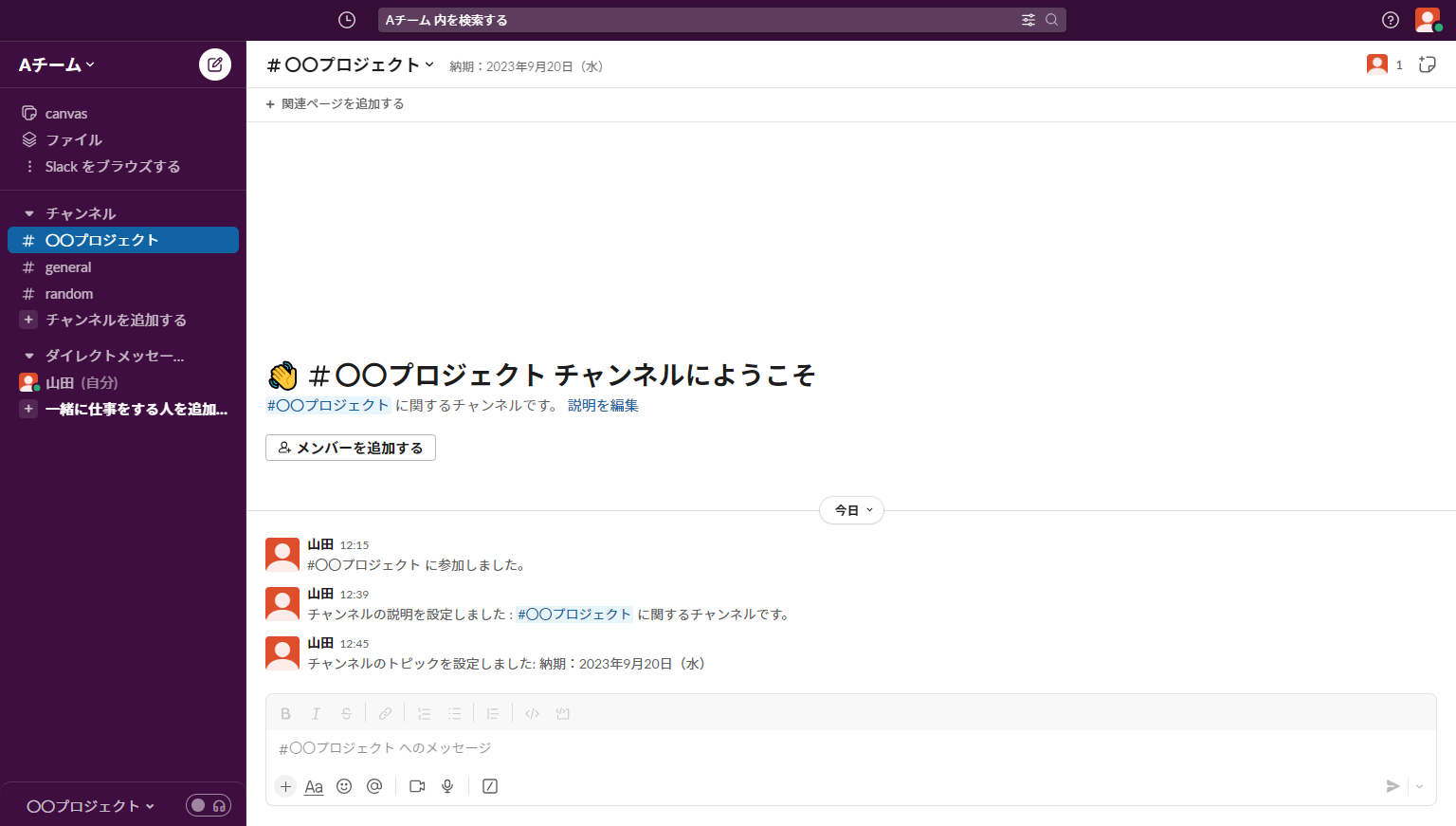

【Slack】世界中で利用されるチャットツール

<Slackの特徴>

- 再度メッセージを共有する手間がかからない

- 細かいニュアンスが伝えられる

Slackは途中から参加しても、過去のメッセージやファイルを閲覧できます。そのため、新しいメンバーが加わるその都度、連絡事項を送信する必要がありません。

絵文字やスタンプ機能が充実しており、相手の様子が分からないオンラインでも、円滑なコミュニケーションが取れます。

<Slackの機能・使用感>

- チャンネルのトピック・説明を設定できる

- 過去のメッセージに移動できる

チャンネルの[トピック]を設定すると「議論のテーマ」「重要なスケジュール」を伝えることができます。そのため、プロジェクトを開始するときに、意思統一しやすいです。

「今日/先週/先月の期間」または「特定の日付」のメッセージに移動できるので、スクロールする手間がかかりません。

<Slackの注意点>

- 情報の蓄積・管理には向かない

- 直感的に使えない

チャットを利用した一時的なやりとりが得意な一方で、情報を蓄積し、あとから振り返る使い方には向いていません。

ユーザーの口コミでは「トークルーム的なものの仕分け、直近でやり取りしていた人、グループが直感的でないため、記憶を辿りながらになる」「メールとの二重管理となってしまうのは不便」といった声が挙がっています。(参考:ITreview)

<Slackの料金体系>

- フリー:0円

- Pro:1,050円/ユーザー/月(月払い)

- Business+:1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise Grid:要問合せ

【Microsoft Teams】Microsoft Officeと連動するビデオ会議ツール

<Microsoft Teamsの特徴>

- ビジネスに必要な機能が一通り揃っている

- メールアドレスだけですぐ招待できる

Microsoft Teamsは、会議やチャット、共同作業がすべて1か所で完結するツールです。マルチデバイス対応しており、場所を問わず会議に参加できます。

また、会議の開催者のメールアドレスを知っている人なら誰でも招待できるので、利用者は登録の手間がありません。

<Microsoft Teamsの機能・使用感>

- 電話会議ができる

- 会議に字幕を表示できる

電話機能がついているので、メンバー同士が音声で直接やりとりできます。

メンバーの発言を翻訳して字幕を表示できるので、海外社員とディスカッションしたい場合に役立ちます。

<Microsoft Teamsの注意点>

- 多機能すぎて使いこなせない可能性がある

- スピーディーに作業を進められない恐れがある

さまざまな機能が利用できる一方で、ITリテラシーの低い社員の場合使いこなすのは難しいです。

ユーザーの口コミでは「利用するまでに手間がかかりすぎる」「動作を軽くしてほしい」といった声が挙がっています。(参考:ITreview)

<Microsoft Teamsの料金体系>

- Microsoft Teams:0円

- Microsoft Teams Essentials:599円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月

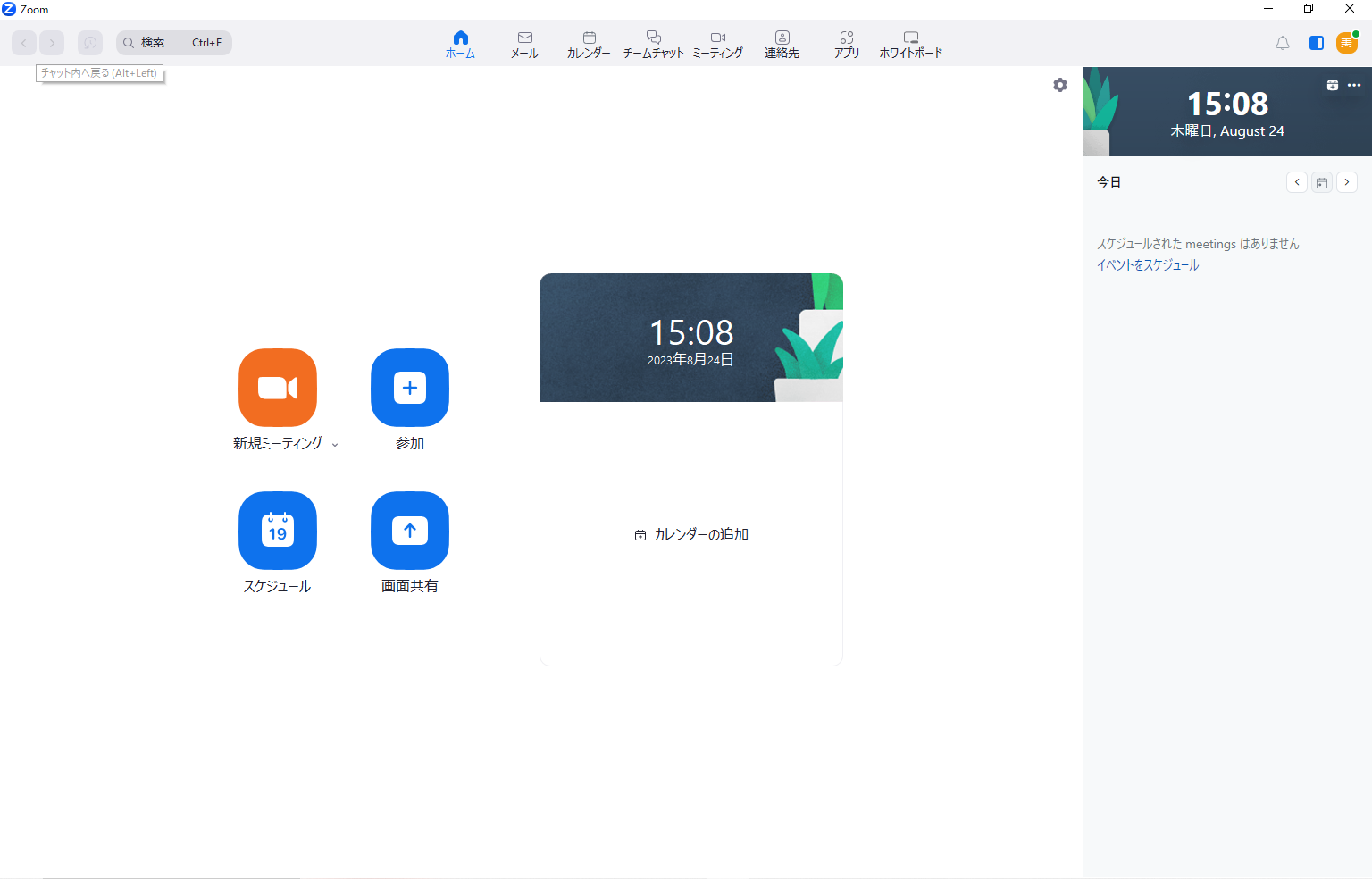

【Zoom】無料から利用できるビデオ会議ツール

<Zoomの特徴>

- 登録なしですぐにミーティングに参加できる

- 通信が安定しやすい

参加者は主催者が送ってくるURLをクリックするだけで会議に参加ができるので、ユーザー登録をする必要がありません。

また、データ通信量が少ないため、通信環境の影響を受けずに大人数であっても安定して利用できます。

<Zoomの機能・使用感>

- 画面共有が可能

- 参加者をグループに分けられる

画面をリアルタイムで共有できるので、チームで共通の資料を確認しながら会議を進めたい場合に便利です。

ブレイクアウトルームを活用すれば、グループごとにディスカッションを実施できます。したがって、メンバー同士のコミュニケーションを促進して、議論を活性化させたいときに適しています。

<Zoomの注意点>

- 無料プランは時間に制限がかかる

- ボタンが分かりづらい

無料プランの場合、Web会議には40分の時間制限があります。仮に40分以上のWeb会議を開催したい場合、有料プランへの変更か、40分ごとにミーティングを開き直す必要があります。

ユーザーの口コミでは「ミュート解除・ビデオオンオフのボタンが分かりづらい」「ログインしたり、パスを入力したりすると、会議を始めるまでに時間がかかってしまう」といった声が挙がっています。(参考:ITreview)

<Zoomの料金体系>

以下は、Zoom Oneプランの料金体系です。

- ベーシック(最大100人まで同時接続可能):0円

- プロ(最大100人まで同時接続可能):2,125円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネス(最大300人まで同時接続可能):2,700円/ユーザー/月(月払い)

- ビジネスプラス(最大300人まで同時接続可能):3,125円/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズ(最大1,000人まで同時接続可能):要問い合わせ

【Jooto】直感的に使えるタスク管理ツール

<Jootoの特徴>

- 操作性が高い

- ダッシュボードだけでタスク管理が完結する

Jootoは、あらゆるプロジェクト管理の課題を削減し、スムーズな進行を実現するタスク管理ツールです。ドラッグ&ドロップで操作ができるので、誰でも直感的に利用可能です。

また、一つのダッシュボード上で複数のプロジェクトを一括管理できるので、表示を切り替えて確認する手間が無くなります。

<Jootoの機能・使用感>

- タスクの数値を管理できる

- プロジェクトを横断してタスク管理ができる

タスクごとに予定と実績の数値を設定できます。そのため、作業時間や費用を確認しつつ、フィルターで簡単に集計が可能です。

プロジェクトを横断して、すべてのタスクの進捗を把握できます。また、「担当者」「フォロー」「期間」で絞り込んで、見たいタスクだけを確認できます。

<Jootoの注意点>

- ヘルプページが不十分

- 案件が増えると表示が見づらくなる

使い方のデモ動画やヘルプページはあるものの分かりにくく、社員に使い方を教えるのに手間がかかったというユーザーの声があります。(参考:ITreview)

ユーザーの口コミでは「作業案件が増えると、表示がゴチャゴチャになり一瞥するのが難しくなる」「チケットを進捗度合いを見て自分で動かさなきゃいけない仕様は面倒」といった声が挙がっています。(参考:ITreview)

<Jootoの料金体系>

- 無料プラン:0円

- スタンダードプラン:500円/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズプラン:1,300円/ユーザー/月(月払い)

- タスクDXプラン:要問い合わせ

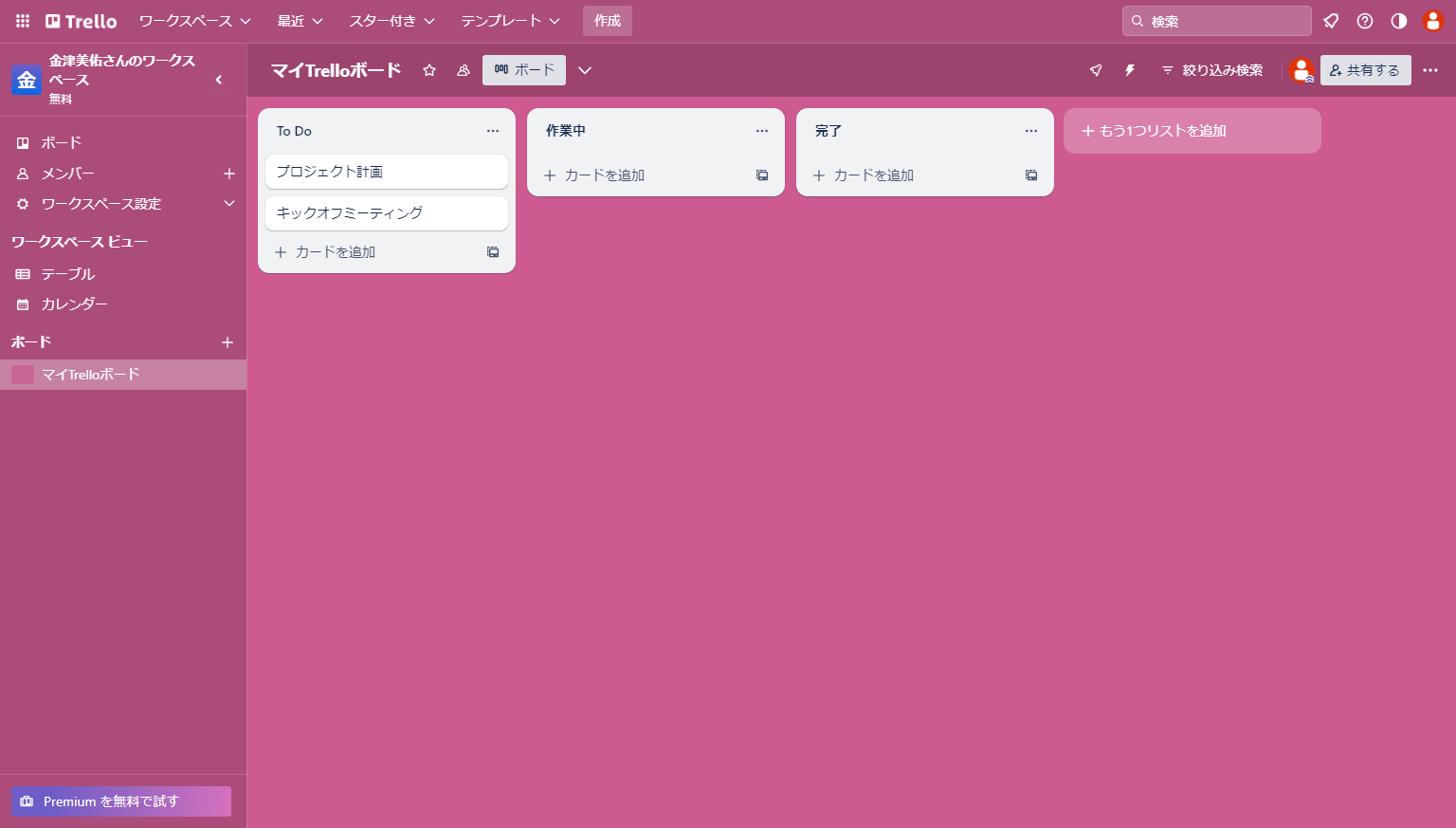

【Trello】カンバン方式でタスク管理できるツール

<Trelloの特徴>

- 紙の付箋と同じようにタスク管理できる

- タスクを見える化できる

Trelloは、チームの生産性向上に役立つタスク管理ツールです。シンプルなデザインで、壁に付箋を貼っていくような感覚でタスク管理ができます。

また、業務の効率化をサポートする機能も搭載されており、リストやカード・タスク割り当てなどを使えば、進捗状況や自分のタスクを正確に把握できます。

<Trelloの機能・使用感>

- タスクをリストで管理できる

- ラベルを設定できる

リストを活用すれば、タスクをステータスや作業工程ごとに分けて、分かりやすく管理できます。

プロジェクトごとにラベルの名前・色も自由に設定できるので、視覚的にも把握しやすくなります。

<Trelloの注意点>

- スマホアプリの利便性が低い

- 細かいタスクの追加が面倒

スマホアプリがありますが利便性が低く、タスク全体を見渡せないというデメリットがあります。

ユーザーの口コミでは「細かいタスクを追加するのが面倒でメモに手で書いてしまう」「プロジェクト管理や大人数チームでのタスク管理には向いていない」といった声が挙がっています。(参考:ITreview)

<Trelloの料金体系>

- フリープラン:$0

- スタンダードプラン:$6/ユーザー/月(月払い)

- プレミアムプラン:$12.50/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズプラン:要問合せ

仕事の効率化を上げるツールの比較表

| Stock【一番おすすめ】 | Chatwork | Slack | Microsoft Teams | Zoom | Jooto | Trello | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

社内のあらゆる情報を効率良く管理できるツール |

タスク管理機能を備えた国産チャットツール |

世界中で利用されるチャットツール |

Microsoft Officeと連動するビデオ会議ツール |

無料から利用できるビデオ会議ツール |

直感的に使えるタスク管理ツール |

カンバン方式でタスク管理できるツール |

| 注意点 |

ビデオ・音声通話機能はない |

重要な情報が流れやすい |

情報の蓄積・管理には向かない |

多機能すぎて使いこなせない可能性がある |

無料プランは時間に制限がかかる |

ヘルプページが不十分 |

スマホアプリの利便性が低い |

| 料金 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランあり

・有料プラン:840円/ユーザー/月(月払い)~ |

・無料プランあり

・有料プラン:1,050円/ユーザー/月(月払い)~ |

・無料プランあり

・有料プラン:500円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プラン:2,125円/ユーザー/月(月払い)~ |

・無料プランあり

・有料プラン:500円/ユーザー/月(月払い)~ |

・無料プランあり

・有料プラン:$6/ユーザー/月(月払い)~ |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「Chatwork」の詳細はこちら |

「Slack」の詳細はこちら |

「Microsoft Teams」の詳細はこちら |

「Zoom」の詳細はこちら |

「Jooto」の詳細はこちら |

「Trello」の詳細はこちら |

仕事の効率化ツールの選定ポイント3選

以下では、仕事を効率化するツールを導入する際の3つの選定ポイントを解説します。ポイントを押さえた選定をすることで、自社での業務効率化を実現させましょう。

(1)誰でも簡単に使いこなせるか

最も重要なポイントが、そのツールの使いやすさです。

どれほど課題解決に役立つツールであっても、使いにくければかえって仕事が非効率になりかねません。したがって、導入すべきなのは「社内で一番ITツールが苦手な人でも使えるツール」です。

ストレスのないツールを選定すれば、導入後に社内へ浸透しない事態にはなりません。そのため、無料トライアルで使い勝手を試して、自社で運用できるかを確認すべきです。

(2)必要な機能に過不足がないか

仕事の効率を最大化するには、必要な機能が過不足なく搭載されたツールが必要です。

仕事の効率化をサポートするツールは数多く溢れていますが、それらを「大手ベンダーが出しているから」「人気のツールだから」という理由で選んでは効果を発揮できません。

なぜなら最大の目的はツール導入ではなく、ツールを使って仕事を効率化することにあるからです。とくに、多機能なツールは不要な機能が多く使いづらいといったケースも考えられます。

したがって、ツールを選ぶ際には「自分の会社や業務に合うか」「何に課題を抱えているのか」を意識し、必要な機能に過不足のないツールを選定しましょう。

(3)すぐに運用できるか

検討しているツールの導入が簡単かどうかも重要なポイントです。

効率化ツールは実際に業務に導入・運用をしなければ、その効果を把握できません。その一方で、導入するのに複雑な手続きやシステムへの理解が必要になるようなツールでは、なかなか導入に踏み切れません。

したがって、手間なく導入が進められて仮運用ができるツールを選択し、導入担当者の負担もあらかじめ軽減しておきましょう。

仕事の効率化が必要な3つの理由

以下では、なぜ仕事の効率化がこれほどまでに多くの企業で重要視されているのか、その理由について解説します。

(1)人手不足の業務負担を解消できる

一つ目の理由は、人手不足による業務負担を解消できるからです。

少子化に伴い労働人口の減少が進んでいる昨今では、優秀な人材の確保は難しい傾向にあります。そのため、企業は現在の人材を最大限活用して業務に取り組む必要があります。

しかし、一人あたりに増やせる業務量には限りがあり、無理な負担をかければ逆に人材の流出につながりかねません。そのため、一人あたりの生産性を高められれば、人手不足を現在の人員によってカバーできるのです。

(2)無駄なコストを減らせる

二つ目の理由は、無駄なコストを減らせる点です。

仕事の効率化は、自社のコスト削減に強く関係しています。なぜなら、業務効率化によって仕事のムリ・ムダ・ムラがなくなれば、これまで必要以上にかかっていた時間や工程、費用が削減できるからです。

たとえば、仕事を効率化するとその作業の標準化が起こるため、社内教育や引き継ぎ時のコストを従来よりも抑えられるようになります。その結果、常に生産性が一定に保たれ、企業の生産力向上に直結するのです。

このように、コストが削減される一方で企業の生産力は高まっていくので、自社の利益拡大に大きく影響します。

(3)ワークライフバランスを実現できる

三つ目の理由は、ワークライフバランスが実現できる点です。

ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和を意味し、社員一人ひとりが多様な生き方を選択・実現できることを言います。

仕事を効率化すると、これまで必要以上に仕事へかけていた時間が削減可能です。そのため、空いた時間をほかの仕事に使ったり、プライベートとの時間に当てたりできるようになるのです。

その結果、仕事とプライベートが両立可能になり、社員のモチベーションの向上はもちろん離職率低下にも貢献します。

仕事の効率化にツールを利用する3つのメリット

ここでは、仕事の効率化にツールを利用する3つのメリットをご紹介します。

(1)情報共有がスムーズになる

情報共有がスムーズになる点はツールの大きなメリットの一つです。

ツールを利用すれば、業務に関するやりとりがリアルタイムで共有されるようになります。その結果、認識齟齬が起こりづらくなり、生産性の向上につながるのです。

たとえば、在宅勤務などで担当者がいない場合にも、情報共有ツールがあれば簡単にやりとりができるので、業務が滞るといった懸念はありません。

このように、情報共有がスムーズになれば業務効率化が実現できるだけでなく、メールによるやりとりで発生していた手間を解消し、無駄なストレスを感じずに済むのです。

(2)コストが削減できる

ツールを利用すれば、コストも削減できます。

たとえば、紙の資料を印刷する必要がなくなったり、印刷にかかっていた時間を削れたりするのです。事務作業の多くはツールにより電子化できるので、生産性が向上すると言えます。

また、決裁フローを電子化することで「在宅勤務中なのにわざわざハンコを押しに出社しなければならない」といった無駄を未然に防いたり「担当者がいないから決裁処理が進まない」といった問題を解決したりできるのです。

このように、ツールの導入により人件費や印刷費といったコストだけでなく、時間などのコストまで削減できます。

(3)進捗管理がしやすくなる

ツールは社員のタスクを見える化するので、進捗管理が簡単です。

ツールがなければ、社員一人ひとりの日報で進捗管理をすることになります。しかし、日報は作成漏れがあったり、記入ミスなどで正しい情報が記載されていなかったりすると、適切な進捗管理ができません。

一方で、ツールを利用すれば社員のタスクが見える化します。そのため、わざわざ進捗報告をしなくても、担当者は一目で進捗を確認できるのです。

このように、個人のタスク管理だけでなくチームのタスク管理も効率化し、チーム全体の進捗が管理しやすくなるため、ツールは必須と言えます。

仕事の効率化をサポートするツール7選まとめ

ここまで仕事の効率化に役立つツール7選と選定ポイントを中心に解説しました。

ツール選定時は「必要な機能が過不足なく備わっているか」「簡単に始められるか」「使いやすいか」の3点を意識した検討が重要です。

とくに「使いやすいかどうか」は、選定者目線ではなく利用者目線に立つ必要があります。なぜなら、社内にはさまざまなITリテラシーを持った社員がおり、使いこなせるレベルが一定ではないからです。

仕事の効率化は全社で取り組むべきものであり、ツールはすべての社員が活用できなくてはなりません。したがって、実際に利用する現場レベルを想定して検討し「マルチデバイス対応、かつ誰でも簡単に使いこなせるツール」を導入しましょう。

仕事の効率化に大きく貢献するStockは、ITに不慣れな65歳のユーザーでも直感的な操作で利用できる情報共有ツールです。

無料登録は1分で完了するので、是非「Stock」を導入して、自社の業務効率化を実現しましょう。