会議や定例会で必ず作成される資料として「議事録」があります。議事録は、会議を振り返ったり欠席のメンバーへ情報を共有したりするときに不可欠な資料です。

しかし、「議事録の目的や書き方が社内に浸透していないため、議事録を残しても活用できていない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、議事録の分かりやすい書き方や目的を中心にご紹介します。

- 議事録を残したいが、どのように書けば良いのか分からない

- 書き方が社内で統一されていないので、読みづらい議事録がある

- 議事録から必要なことだけをすぐに確認できるようにしたい

という方はこの記事を参考にすると、分かりやすい議事録が書けるようになるほか、議事録を簡単に共有する方法も分かります。

目次

議事録とは

議事録とは、会議の内容を記録するための文書を指します。

議事録があれば「どのような意見が交わされて、最終的に何が決まったのか」の事実確認がとれます。また、チームメンバーに会議の内容を共有する目的もあるので、抜け漏れなく記載しなければなりません。

このように、会議の決定事項を確実に記録・共有するうえで、議事録は必須なのです。

議事録を書く3つの目的

ここでは、議事録を書く3つの目的をご紹介します。議事録の作成には、会社の経営判断にもつながる重要な役割があるので必見です。

目的1|会議の備忘録を残す

まずは、議事録の目的として、会議の備忘録を残すことが挙げられます。

議事録を記載すれば、業務進捗をはじめとした事実確認がとれます。そのため、口頭にありがちな「言った・言わない」のトラブルを防げるのです。

したがって、あとから正確な情報を振り返れるように、議事録は項目の抜け漏れがないように記載しなければなりません。

目的2|会議の決定事項を共有する

次に、会議の決定事項を共有することも、議事録の目的です。

会議によっては、責任者や主要メンバーなど、一部の関係者のみで開催されるケースもあります。このような場合に、議事録を作成すれば、会議に参加していないメンバーにも決定事項を伝えられるのです。

そのため、チーム全員が「どのような議論があったのか」を把握できるように、共有するときは要点を明確にしましょう。

目的3|チームの認識をすり合わせる

最後に、チームの認識をすり合わせる目的もあります。

たとえば、「会議の場で共有した情報が、正確に相手へ伝わっていなかったケース」もあります。このように認識のズレがあると、意思決定もスムーズにできません。

そこで、「会議のあとには必ず議事録を共有すること」をルール化しておけば、全員が正しい情報を参照できるので、議論に関する認識齟齬を防げます。

分かりやすい議事録を書く7つのポイント

ここでは、分かりやすい議事録を書くポイントを7つご紹介します。議事録を作成するにあたり、押さえるべき点を知りたい方は必見です。

ポイント1|事前準備を徹底する

議事録を書くひとつ目のポイントは、事前準備を徹底することです。

日時や場所、参加者、会議内容などの情報は、会議の前に分かっているケースが大半です。そのため、このような項目をあらかじめ設定しておくと、会議中に慌てて構成を考える必要がありません。

また、過去の議事録から「どのような項目があるのか」を確認するのも、事前準備として取り入れましょう。

ポイント2|要点を箇条書きにする

次に、議事録では、要点を箇条書きにすることが大切です。

会議の内容をそのまま議事録へ羅列しただけでは、メリハリがなく、情報が相手へ伝わりづらくなってしまいます。しかし、要点を箇条書きにすれば、重要事項が明確になり、全体の内容もスムーズに理解できるのです。

加えて、箇条書きであれば情報を少なく絞れるので、議事録の作成に無駄な時間がかかることもありません。

ポイント3|冗長な表現を避ける

次に、相手に分かりやすくするには、冗長な表現を避けましょう。

議事録で冗長な文章が多ければ、内容を理解するのに時間がかかり、読むだけでもストレスになってしまいます。その結果、「議事録を見たが、会議でどのような決定があったか分からなかった」ともなりかねません。

したがって、議事録では冗長な表現を避け、内容の過不足がないように記載すべきなのです。たとえば、敬語の「です・ます調」はなく「だ・である調」を使ったり「一文に一要素」を意識したりすることが有効です。

関連記事: 会議における議事録の書き方とは?サンプルも紹介!

ポイント4|5W2Hを意識する

次に、5W2Hを意識して記載することも重要です。具体的には、以下の要素を指します。

- When(いつ)

- Where(どこで)

- Who(誰が)

- What(何を)

- Why(なぜ)

- How(どのように)

- How Much(いくらで)

上記のフレームワークを押さえれば、文章が曖昧になるのを防いだり、記載漏れがないかを確かめたりするのに役立ちます。

ポイント5|迅速に共有する

議事録を「欠席者への情報共有」の用途で使う場合、迅速な共有が求められます。

議事録の共有に時間がかかると、一部の社員が会議内容を把握できない状態になり、業務の遅れにつながってしまいます。そのため、議事録は遅くとも翌営業日までに仕上げて共有するのが望ましいです。

ただし、スピードを意識するあまり内容に不備があっては意味がありません。したがって、一度議事録を作成したら添削を受けて、精度の高い状態で共有しましょう。

ポイント6|フォーマットを統一する

次に、議事録のフォーマットを社内で統一することも効果的です。

議事録の作り方が属人化している場合、情報が抜け漏れる恐れがあります。しかし、フォーマットがあれば記録すべき項目が明確になるため、全員が正確に情報を残せるようになるのです。

また、社内でフォーマットが統一されていれば、各々で構成を考える必要がないので、作成時間の短縮にもつながります。

ポイント7|ITツールを活用する

最後に、分かりやすい議事録を書くうえでは、ITツールも欠かせません。

紙で議事録を作成している場合、修正が重なって見づらくなるケースも多いです。一方、ITツールを活用すれば、クリック操作だけで議事録の記載や修正ができるので、常に分かりやすい状態に保てます。

ただし、なかには多機能すぎて使いづらいITツールもあるため、必ず「必要な機能に過不足がなくシンプルか」を軸にツールを選びましょう。たとえば、ITが苦手な65歳の方でもすぐに利用できる「Stock」であれば、議事録の作成負担を完全に取り除けます。

【必見】議事録を最も簡単に作成・共有できるITツール

以下では、議事録を最も簡単に作成・共有できるITツールをご紹介します。

議事録をWordやExcelで管理している場合、毎回メールに添付する手間がかかり不便です。一方、オンラインストレージを使う方法では、ファイルを一つひとつ開かなければ議事録を確認できません。

そこで、メールに添付したりファイルを開いたりする工数を省くには、ノートに残した情報を一か所で共有できる「情報共有ツール」が必須です。ただし、多機能なツールは使いこなすのが難しいので「必須の機能が過不足なく搭載されたツール」が求められます。

結論、自社で導入すべきなのは、非IT企業の65歳の方でも、すぐに使いこなせるほどシンプルな情報共有ツール「Stock」一択です。

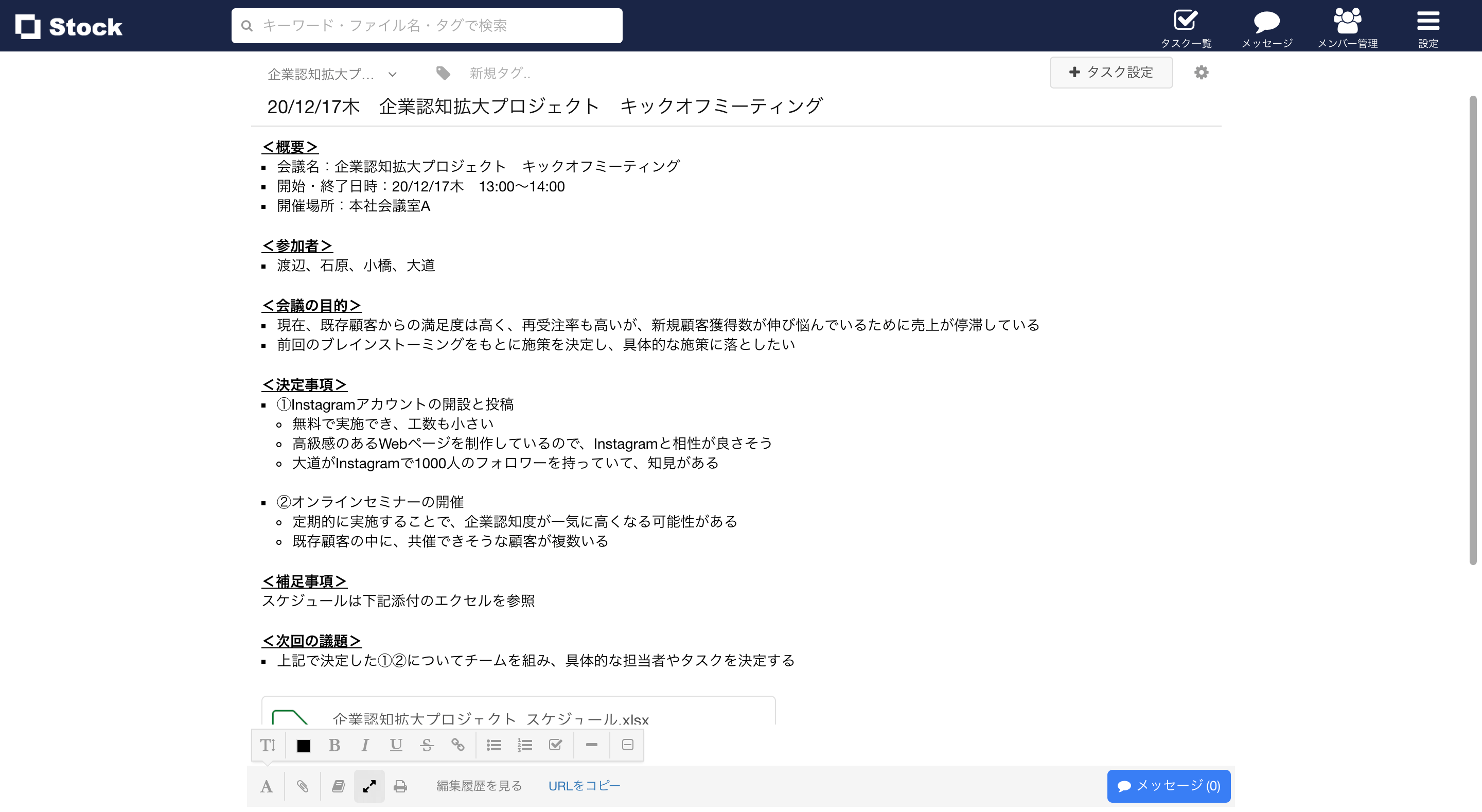

Stockの「ノート」に残した議事録は任意のメンバーへ共有されるほか、テンプレート機能によってフォーマットを瞬時に呼び出せます。また、作成した議事録を「フォルダ」で振り分ければ、情報が入り乱れずに管理できるのです。

非IT企業の65歳の方でもすぐに使えるツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け

ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。

- とにかくシンプルで、誰でも使える

余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。

- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる

社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん

SBIビジネス・イノベーター株式会社 |

|

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

議事録のフォーマット例

以下では、すぐに使える議事録のフォーマット例をご紹介します。

- <会議名/開始・終了日時/開催場所>

- <参加者>

- <会議の目的>

- <決定事項>

- <補足事項>

- <次回の議題>

- <参考資料>

20〇〇年〇月〇日16時〜17時〇〇株式会社第3会議室

〇〇株式会社:〜部長、〜課長、〜係長、〜様/自社:△△、□□

製品〇〇に関する原材料の高騰における価格調整および決定

協力会社T社との意思決定も反映させたうえで詳細レンジを確定させる

T社の資材調達責任者が出張により〇月〇日まで不在

最終的な価格調整にあたっての懸念点解消

価格高騰の推移レポートと価格レンジの傾向

上記の例をコピー&ペーストして、短時間で議事録を作成しましょう。

メモが追い付かない?議事録の作成スピードを上げるコツ3選

ここでは、議事録の作成スピードを上げるコツを3つご紹介します。会議での発言内容をすべて書き残すのは難しいものの、以下を押さえることでスピーディに作成できます。

(1)記号を使う

ひとつ目のコツは、文章とともに記号を使うことです。

たとえば、因果関係には「→」、不明点には「?」、決定事項には「☆」などの記号をつける方法が挙げられます。このような工夫をすれば、わざわざ議論内容を文字にしなくても、伝わりやすい議事録にできるのです。

ただし、記号に補足説明をつけなければ、人によっては「何を意味する記号なのか」が分からないため注意しましょう。

(2)テンプレートを活用する

2つ目のコツとして、テンプレートの活用が挙げられます。

テンプレートはすでにフォーマットが決まっており、構成をゼロから作る時間がかかりません。そのため、発言や決定事項のメモに集中しやすくなるのです。

また、議事録のテンプレートをツール上で呼び出せるようにすると、わざわざ探し出す手間もかからないのでおすすめです。

(3)簡単なITツールを活用する

3つ目のコツは、簡単なITツールを活用することです。

手書きで議事録を作成すると、記載や修正に多大な時間がかかってしまいます。一方、ノート形式で議事録を残せる「ITツール」であれば、修正に手間がかからず、テンプレートを瞬時に呼び出す使い方もできるのです。

ただし、「何となく便利そうだから」と多機能なITツールを選ぶと、ITが苦手なメンバーは使いこなせない可能性が高いです。したがって、非IT企業の65歳の方でも、すぐに利用できるほど簡単な「Stock」のようなツールで議事録を作成しましょう。

議事録のサンプル3選

ここでは、議事録作成にそのまま使えるサンプルを3つご紹介します。以下のサンプルを使って、短時間で議事録を完成させましょう。

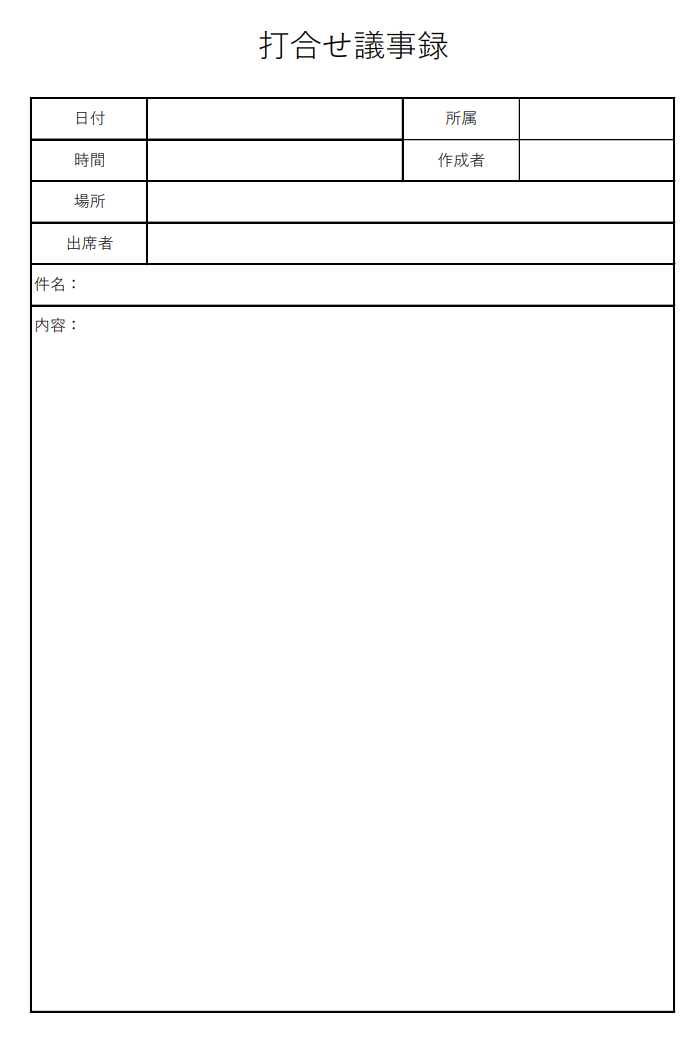

(1)打ち合わせ議事録

こちらは、打ち合わせ議事録のサンプルです。

Excel・Wordに対応しており、図や画像の挿入もできます。また、シンプルな構成ゆえに、打ち合わせ内容を自由に書けるのも特徴です。

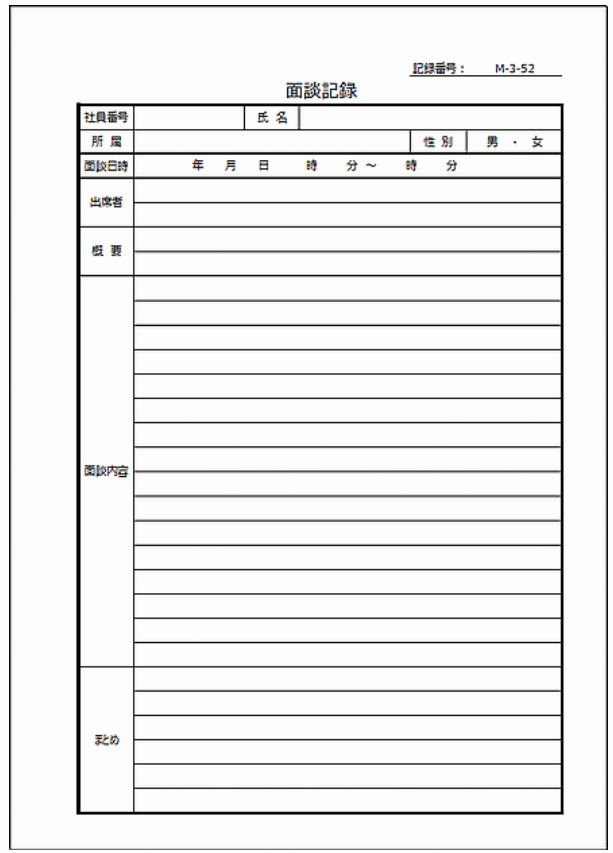

(2)面談議事録

こちらは、面談議事録に使えるサンプルです。

「面談内容」の項目とは別に「まとめ」の欄が用意されているので、実際に話した内容と所感を分けて記載できます。また、社員情報がひと目で分かるように社員番号や所属の記載欄が設けられています。

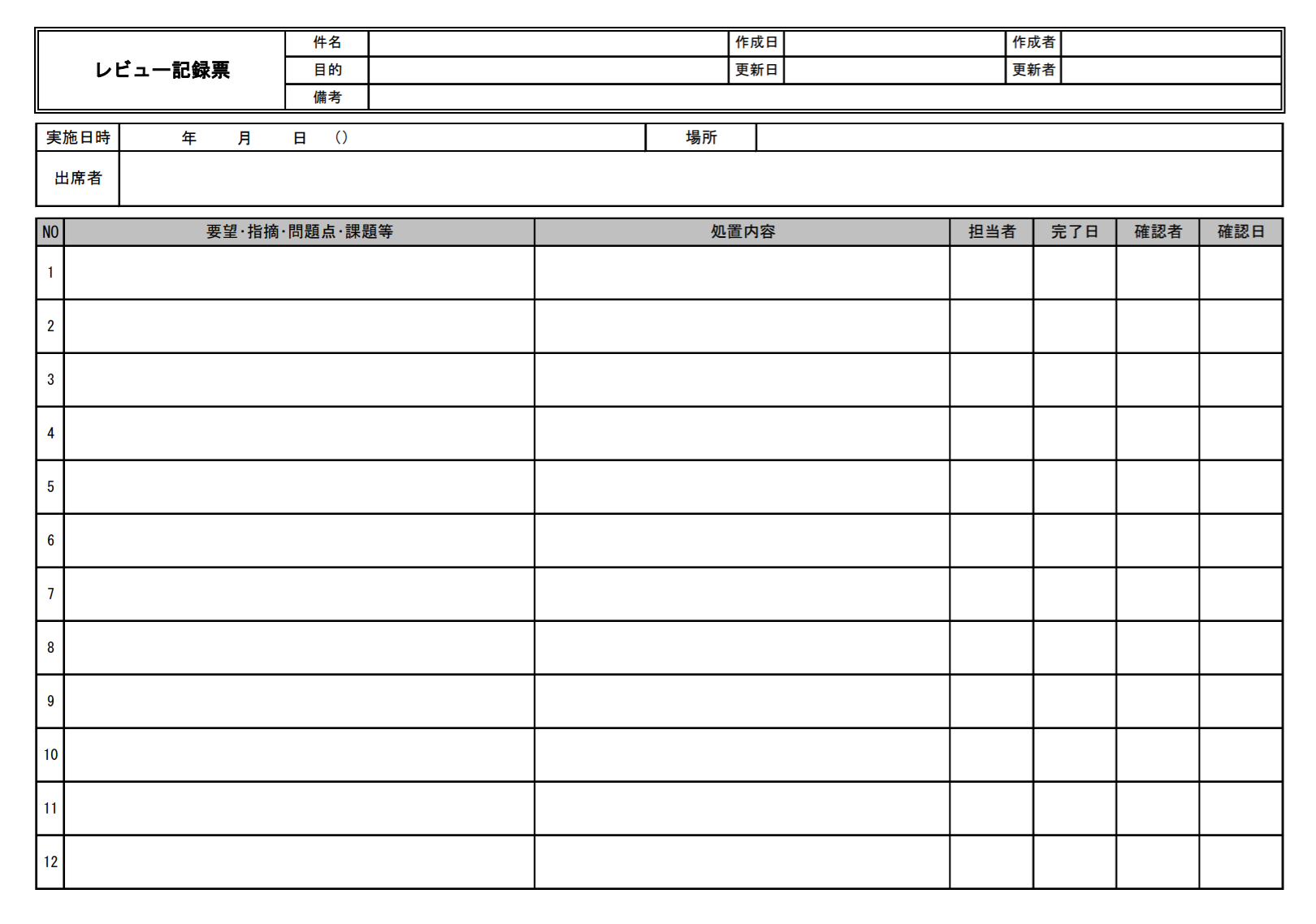

(3)プログラム開発議事録

こちらは、プログラム開発議事録のサンプルです。

「要望」「処置内容」「担当者」「完了日」などの項目があり、開発に特化した構成になっています。

議事録の書き方や目的まとめ

ここまで、議事録の分かりやすい書き方や目的を中心にご紹介しました。

議事録は会議での決定事項を残すうえで必須の資料です。したがって、要点を箇条書きにしたりフォーマットを使ったりしながら、迅速かつ正確に作成しなければなりません。

しかし、紙やファイル形式で議事録を管理していると、見づらくなったりメールに添付する手間がかかったりするデメリットがあります。一方、ノート形式で議事録を残せる”情報共有ツール”を使えば、分かりやすい議事録を短時間で作成・共有できるのです。

ただし、多機能なツールでは社員が操作できない可能性が高いため、ITが苦手な65歳の方でも、即日で使いこなせる情報共有ツール『Stock』が最適です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」で議事録を手間なく残しましょう。

関連記事: 議事録の必要性とは?作成する7つの目的をご紹介